核心穩定性訓練治療缺血性腦卒中偏癱88例療效觀察

趙春香,王瑞剛,張巖,趙雅寧,黃海玲,張晉冀

作者單位:1華北理工大學附屬醫院康復科,河北 唐山063000;2華北理工大學康復護理學院,河北 唐山063210

缺血性腦卒中高發于老年人,是臨床常見病,具有較高發病率,病人或許會產生一定的功能障礙問題,主要有肢體和語言等方面的問題,特別是下肢受損相對較多[1-2],如果不能給予及時處理,病人日常生活質量和活動能力將大幅降低。偏癱是常見的并發癥,病人會出現本體感覺缺失,有可能造成運動功能和平衡功能受損[3],從而直接影響預后。如何優化此類癥狀,長期以來是醫生與病人關注的重點。通過相關機構的審核程序,本研究對88例缺血性腦卒中偏癱病人采取相應的穩定訓練,實現了較為理想的治療效果,報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選擇2015年10月至2017年10月在華北理工大學附屬醫院治療的176例缺血性腦卒中偏癱病人,采用隨機數字表法劃分成兩大組別,實際數量都是88例,對照組中男51例,女37例,年齡范圍為53~72歲,持續病期2~6個月,觀察組男50例,女38例,年齡范圍為52~73歲,病程參數和前一類基本一致,兩組一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05)。

入選標準:滿足相關的權威標準[4],通過頭部的CT或者MRI檢測程序完成確認,年齡范圍為50~75歲,第一次產生該疾病,病程不足6個月,病人或其近親屬知情同意,本研究符合《世界醫學協會赫爾辛基宣言》相關要求。

排除標準:患有嚴重器質性疾病者、精神系統疾病者、二次缺血性腦卒中者、患病前存在肢體功能障礙者。

1.2 方法 對照組實施常規康復治療,內容如下:(1)運動療法。幫助病人開展肌力耐力訓練和關節活動訓練,同時開展步行能力及靜動態平衡能力訓練,每組訓練6~8次,間隔40 s,每天訓練4組。(2)作業療法。幫助病人開展日常生活能力和功能性訓練,每組訓練6~8次,單次間隔40 s,每日持續進行4組練習。(3)物理因子療法。主要有電針以及磁療等方案,此類方式每次20 min。

觀察組配合運用核心穩定性訓練,采取的療法為:(1)徒手訓練。協助病人進行仰臥提臀抬腿以及屈膝等活動,并進行跪式直背支撐,15~20分鐘/次,單次間隔40 s,每日持續進行4組。(2)平衡氣墊。協助病人進行坐立左右轉體、特殊站立以及單側支撐等活動,重復進行10~20次/組,間歇40 s,每天訓練4組。

于訓練前后,采用權威的平衡、活動指標進行評定。

1.3 評定標準 運動功能評分(FMA)[5]:采用運動功能評分量表,最大分值為100分,實際測定的參數相對最小,那么最終的運動功能也相對更差。

平衡量表評分(BBS)[6]:在該部分運用Berg量表,最大分值為56分,實際測定的參數更小,那么最終的平衡表現也更差。

功能性步行量表(FAC)分級[7],通過Holden步行功能進行分級:①0級,沒有走動能力,或是走動需要2人以上的協助;②1級,1人持續有力幫助;③2級,1人間斷幫助平衡;④3級,口頭管理,無須身體接觸;⑤4級,只能在平面上獨立行走;⑥5級,可獨立去任何地方。分級越低,步行能力越差。

粗大運動功能測量表(GMFM-66)[8]:運用粗大運動的測定方案,其中有66個項目,實際測定的參數更低,代表運動表現更不理想。

軀干損害量表(TIS)[9]:運用軀干損害的方式進行測定,最大分值為23分,實際分值更低,代表軀干方面的表現更差。

日常生活活動能力評分(ADL)[10]:運用Barthel進行測定,最大分值為100分,實際參數更低,就代表實際活動水平相對更差。

穩定指數(SI)[11]:運用穩定指數進行測定,實際測定的參數更高,代表病人的穩定性更不理想。

生活質量評分(QOL)[12]:運用SF-36進行測定,最大分值為100分,實際參數相對更低,代表生活質量更不理想。

1.4 統計學方法 數據資料用SPSS 23.0軟件行統計學分析,計量資料用s表示,行t檢驗,計數資料采用率(%)表示,行χ2檢驗,以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組平衡功能比較 訓練之前的平衡功能五大指標的差異無統計意義(P>0.05),訓練之后五大指標都有顯著提升(P<0.05),觀察組存在顯著優勢(P<0.05)。見表1。

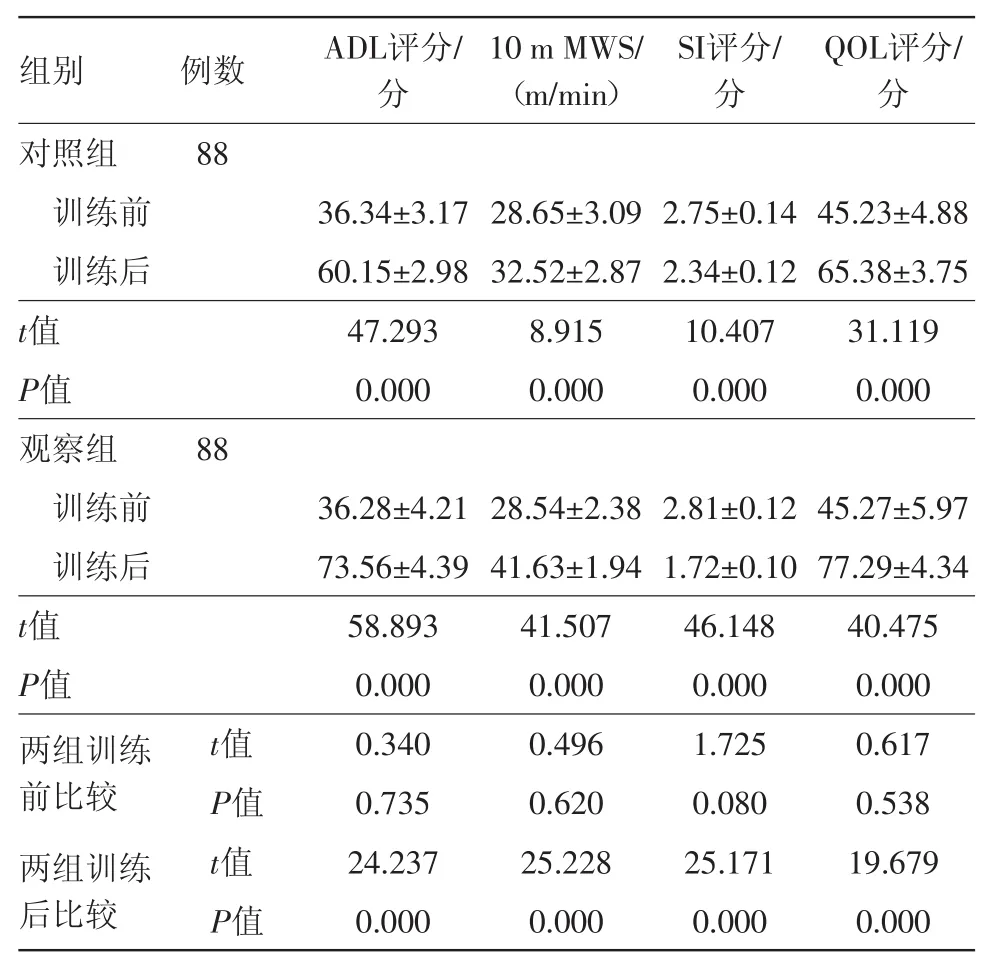

2.2 兩組活動功能比較 兩組訓練前活動功能(ADL評分、10 m MWS、SI評分、QOL評分)比較,差異無統計意義(P>0.05)。兩組訓練后ADL評分、10 m MWS、QOL評分較訓練前顯著增加(P<0.05)。兩組訓練后SI評分較訓練前顯著降低(P<0.05)。觀察組訓練后ADL評分、10 m MWS、QOL評分高于對照組(P<0.05)。觀察組訓練后SI評分低于對照組(P<0.05)。見表2。

3 討論

近年來,很多研究顯示,缺血性腦卒中發病率逐漸增加,與老齡化社會加劇、社會心理壓力增加、飲食結構改變等因素有很大的關系,繼而伴有偏癱病癥的病人也呈現明顯增加趨勢,引起了社會廣泛關切[13-14]。由于缺血性腦卒中偏癱病人多伴有不同程度的運動功能障礙,尤其是下肢功能障礙,使得其日常活動能力和生活質量大幅下降,多數會出現心理波動,對治療產生抵觸情緒,對生活信心受挫,如何改善現狀,也是諸多醫生、病人家庭及社會關注的焦點。

表1 兩組缺血性腦卒中病人176例平衡功能比較/s

表1 兩組缺血性腦卒中病人176例平衡功能比較/s

注:FMA為運動功能評分,BBS為平衡量表評分,FAC為功能性步行量表,GMFM-66為粗大運動功能測量表評分,TIS為軀干損害量表

?

表2 兩組缺血性腦卒中病人176例活動功能比較/s

表2 兩組缺血性腦卒中病人176例活動功能比較/s

注:ADL為日常生活活動能力評分,10 m MWS為10 m最大步行速度,SI為穩定指數,QOL為生活質量評分

?

目前,缺血性腦卒中偏癱的康復治療以功能強化訓練為主,主要包括作業療法、運動療法以及物理因子療法、多學科合作訓練等[15-16]。但此種傳統方式只能重復訓練,在糾正錯誤的運動模式的同時,強化正確的訓練方法,雖然在一定程度上可提高療效,但卻單調且枯燥。核心穩定性訓練則不同,這是一種身體姿勢的調整,讓身體的核心部分在運動中作為支點,為上肢及下肢的力量傳遞創造有利條件,可提高身體穩定性,還可保證運動的順利進行,增加操作可行性。與此同時,核心穩定力作為一種力量能力,可利于協調控制機體的重心,有效傳遞上下肢力量,實現了“動力源”的作用。這種模式不但強化了機體核心穩定性,還有效控制了重心力量,大大提高機體對力量的控制程度,使其達到訓練最佳,提高治療效果[17-18]。

此次分析得出,兩個組別的八大指標都有所提升(P<0.05)。兩組訓練后SI評分降低(P<0.05)。觀察組的指標增幅有顯著優勢(P<0.05)。觀察組訓練后SI評分低于對照組(P<0.05)。通過此次分析得出,基于日常康復訓練,配合使用穩定性訓練,有助于實現活動與平衡指標的進一步優化,這一分析結論在前述的多個指標都有一定的表現。在各項指標中,步行能力作為判定是否實現理想療效的核心指標,同時也屬于自理能力的有效評價指標,開展核心穩定性訓練,不僅可以顯著提高缺血性腦卒中偏癱病人的核心肌群肌力,還可以大幅提升缺血性腦卒中偏癱病人的平衡能力,都將有助于提高病人的步行能力。

綜上所述,核心穩定性訓練在缺血性腦卒中偏癱病人中的應用效果明顯,可大幅提高缺血性腦卒中偏癱病人的活動功能和平衡功能。但此次研究的樣本量偏小,仍可進一步增加,以提高研究的準確性,同時病人病程、病情可進一步細化,以探討早期開展功能鍛煉的臨床價值。