論學(xué)相見恨晚

關(guān)鍵詞:劉家和;楊聯(lián)陞;中美學(xué)術(shù)交流

1986年3月至5月,劉師家和先生應(yīng)美中學(xué)術(shù)交流委員會(huì)的邀請(qǐng),作為高級(jí)學(xué)者赴美訪問。其時(shí)正值中美建交和中國大陸改革開放之后不久,國內(nèi)學(xué)者逐漸走出國門,與海外學(xué)術(shù)界開始接觸交流。劉先生先后訪問了美國國家科學(xué)院、加州大學(xué)伯克利分校、匹茲堡大學(xué)、哈佛大學(xué)、哥倫比亞大學(xué)等高等院校和學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)。劉先生于當(dāng)年4月下旬抵達(dá)哈佛大學(xué)訪問,受到了哈佛大學(xué)一些美籍華裔教授和學(xué)者的接待。那段時(shí)間我正在北京師范大學(xué)拜投劉先生門下攻讀碩士學(xué)位,但是劉先生回國后,卻很少談及這次赴美訪問的具體情況。他只提到已故楊聯(lián)陞先生(當(dāng)時(shí)已退休在家)曾專程赴哈佛校園與他討論學(xué)術(shù),長達(dá)數(shù)小時(shí)之久。楊先生是美籍華裔學(xué)者和西方漢學(xué)界公認(rèn)的第一流學(xué)者,著名學(xué)者倪德衛(wèi)(David s.Nivison)、余英時(shí)等教授皆為楊先生在哈佛大學(xué)的受業(yè)弟子。他畢生致力于中國文化在海外的傳播,余英時(shí)先生稱許他是“中國文化的海外媒介”。

幾年前,我偶然讀到葛兆光先生《重讀楊聯(lián)陞日記》一文,瀏覽之余未見提及劉家和先生在哈佛大學(xué)與楊先生的會(huì)晤。楊先生是否在日記其他地方記錄了他與劉先生的會(huì)晤呢?出于好奇,我請(qǐng)哈佛燕京圖書館中文研究館員馬小鶴先生代為查詢楊聯(lián)陞先生日記有關(guān)部分。馬小鶴兄很快復(fù)印了楊先生日記1986年4月部分并掃描傳給我。在逐日閱讀日記時(shí),我驚喜地發(fā)現(xiàn)楊先生曾在4天的日記里言及劉先生,于是產(chǎn)生了把楊先生日記涉及劉先生的段落注釋發(fā)表的念頭。楊先生的日記是記錄在他的日歷本上,不拘書寫格式。我先將每則記錄加上日期,再附以手稿釋文,做出整理標(biāo)點(diǎn),加上楊先生日記的影印圖片,并對(duì)日記中涉及的人物、事件及著作略作注釋,以為讀者提供一些背景資料。日記里個(gè)別字跡難以辨認(rèn),如有誤讀之處,尚希方家指正。

日記片段二

日記片段一:

1986年4月24日,星期四

師大劉家和,歷史教授。

張光直來電:今日會(huì)師大劉君(兩周史)。說HJAS有西岸人投稿,以貞人之貞為命,以《左傳》為證。《周易》之貞為正,似無問題。明日可取此稿,幫同評(píng)閱(張推測(cè)陜西有人想發(fā)秦始皇陵,夏鼐已死,未必有人能阻止。張可能正編集死葬專號(hào),新材料確是不少)。

日記片段二:

1986年4月25日,星期五

中午遇劉家和(不及六十歲),文史皆精,留“公劉”、經(jīng)史文各一篇(訓(xùn)詁佳)。送來周一良《魏晉南北朝史[史]札記》、孫毓棠《抗戈集》,各一冊(cè)(本已包寄)。

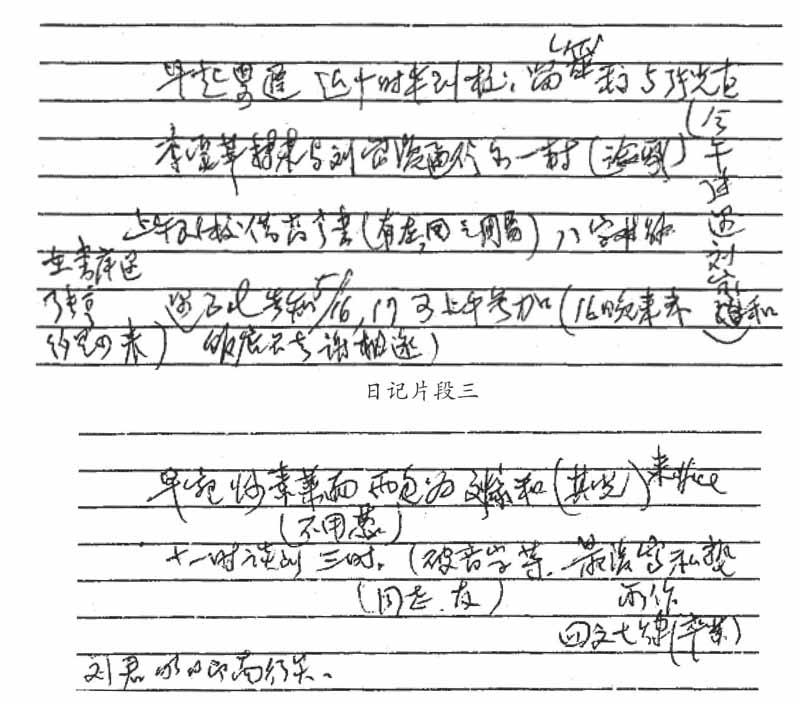

日記片段三:

1986年4月28日,星期一

早起略遲,近十時(shí)半到校,留“筮”稿與張光直。(今午張遇劉家和。)

李麗蘋轉(zhuǎn)來與劉曾復(fù)通信各一封(論聚)。

上午到校借高亨書(有《左》、《國》之《周易》),八字難解。

在書庫遇張亨。

遇口口,告知5/16、17可上午參加(16晚來,未約是日來;飯店不去,謝相邀)。

日記片段四:

1986年4月29日,星期二

早,宛炒素菜面(不用蔥)兩包,為劉家和(其光)來Office。

十一時(shí)談到三時(shí),(破音字等,同志,友),最后寫私塾所作回文七律(卒業(yè))。

劉君明日即南行矣。

日記片段四

以上所錄楊先生的日記片段,雖寥寥數(shù)語,然亦吉光片羽,看似簡略,卻顯現(xiàn)出他對(duì)劉先生學(xué)術(shù)造詣的推崇欽佩。就不受政治干擾的學(xué)術(shù)成就而言,上世紀(jì)五、六十年代成學(xué)的中國大陸學(xué)人與同時(shí)期的海外華裔學(xué)人是難以比肩的。即使早一代在海外成學(xué)歸國的中國學(xué)人,也難于幸免長期的政治干擾。周一良先生論及1940年代哈佛大學(xué)中國留學(xué)生的“三杰”(楊聯(lián)隉、吳于廑、任華)時(shí)說:“回國者因?yàn)闀r(shí)移世易,發(fā)揮的作用就很不一樣……未回國者,‘獨(dú)在異鄉(xiāng)為異客,反而施展才能,作出貢獻(xiàn)。”其中原因,眾所周知。盡管楊先生“是個(gè)自負(fù)博學(xué)的人”,但他通過自己的接觸交往,體會(huì)到劉先生中國傳統(tǒng)學(xué)問的博雅精深,顯然迥出儕輩之上,實(shí)屬極少數(shù)的例外。

由于從楊先生日記所載僅略知梗概,于是我趁2015年春節(jié)回北京探親之便,前往劉師家和先生府上拜訪,就楊先生1986年4月間日記,請(qǐng)劉先生回憶當(dāng)年與楊先生學(xué)術(shù)交往的細(xì)節(jié),以與楊先生的日記互相照應(yīng)和補(bǔ)足。雖然事隔近三十年,劉先生仍然清楚地記得他和楊先生談話的內(nèi)容,可見那次與楊先生的會(huì)面在他心中留下的印象之深以及他對(duì)楊先生的情誼之重。從劉先生的追憶中,我不僅深感劉先生的博聞強(qiáng)記,而且更景仰劉先生對(duì)于前輩學(xué)者及其著作觀點(diǎn)表現(xiàn)出的敬重態(tài)度和溫雅風(fēng)度。

以下我根據(jù)劉先生2015年2月對(duì)這次見面的追憶以補(bǔ)充楊先生日記的記錄,未嘗不可以說是用“考古”的方式發(fā)掘出這段往事。日記與回憶兩者詳略輕重,各有互補(bǔ),對(duì)于劉先生充滿感情的回憶,限于篇幅,無法詳及。且筆者記錄難免有所疏漏,如有不當(dāng)之處,則應(yīng)由筆者負(fù)責(zé)。

劉先生首先談到在訪美前,曾向北京大學(xué)周一良先生了解美國的漢學(xué)界情況。談話間,周先生得知?jiǎng)⑾壬鷮⒃L問哈佛大學(xué)。幾天后,周先生又乘公共汽車到劉先生的家里,委托劉先生捎帶他本人的《魏晉南北朝史札記》和孫毓棠先生的遺著給在哈佛大學(xué)的老同學(xué)和摯友楊聯(lián)陞先生。劉先生到達(dá)哈佛大學(xué)后,即向接待他的張光直先生打聽如何把周先生的書帶給楊先生,故有楊先生4月24日日記所云“張光直來電”。

我又問劉先生有關(guān)楊先生4月25日日記所載:“中午遇劉家和。”劉先生說,這天中午哈佛大學(xué)哈佛燕京圖書館館長吳文津設(shè)午宴招待他,請(qǐng)楊聯(lián)陞作陪。這次午餐聚會(huì)是楊先生初識(shí)劉先生,楊先生嚴(yán)守中國傳統(tǒng)詩禮傳家的風(fēng)范,十分講究禮數(shù)。他問劉先生是否有表字,劉先生說他取“其光”為字,源自《老子》“和其光”(《老子》第4章:“挫其銳,解其紛,和其光,同其塵。”這一句與《老子》第56章相同:“塞其兌,閉其門;挫其銳,解其紛;和其光,同其塵,是謂玄同。”)在其后的交談中,出于尊重,楊先生皆以表字稱呼劉先生。席問,劉先生向楊先生贈(zèng)送《說<詩·大雅·公劉>及其反映的史事》和《<書·梓材>人歷、人宥試釋》兩篇文章,二文皆以研讀儒家經(jīng)典《詩》《書》人手,特別是通過對(duì)文獻(xiàn)中關(guān)鍵文字的訓(xùn)詁,進(jìn)而研究相關(guān)社會(huì)歷史。楊先生也回贈(zèng)幾篇文章,其中有他寫于1959年的《“龍宿郊民”解》一文。他們交談的話題大致在語言學(xué)、史學(xué)、古典文學(xué)的范圍,彼此感到在學(xué)術(shù)上甚為投契。楊先生在日記中稱贊當(dāng)天識(shí)荊的劉先生:“文史皆精,訓(xùn)詁佳”。這一評(píng)價(jià)為周一良先生后來轉(zhuǎn)達(dá)楊先生的捎話所證實(shí)。周先生于1989年冬天到美國波士頓,看望了病中的楊先生。周先生回國后,有一次在北太平莊遠(yuǎn)望樓見到劉先生,就說楊先生對(duì)劉先生學(xué)問的博雅精深極為稱道,還特別提到:“楊先生很推崇你。”劉先生連忙說:“不敢當(dāng),哪有前輩推崇晚輩的道理。”楊先生年長劉先生14歲,故劉先生對(duì)楊先生始終以師禮尊之。由此亦可見日記中“文史皆精,訓(xùn)詁佳”之語,絕非楊先生的客套話,而是發(fā)自內(nèi)心的真實(shí)評(píng)價(jià)。

楊聯(lián)隉先生日記1986年4月28日又記:“近十時(shí)半到校,留‘筮與張光直(今午張遇劉家和)。”劉先生記得是在中午與張光直先生見面的,談?wù)撚嘘P(guān)周人占卜“筮”及易卦用蓍問題。張先生跟楊先生通電話,談及與劉先生討論先秦史的學(xué)術(shù)問題。楊先生在前一天閱讀了劉先生的文章后,深感其文嚴(yán)密周洽。在上次的午餐聚會(huì)中,楊先生不僅發(fā)現(xiàn)了劉先生博學(xué)多聞、精通小學(xué)的一面,還觀察到劉先生是一個(gè)純粹而誠懇的讀書人。楊先生晚年因身體狀況欠佳而極少應(yīng)酬,即日記里說的“謝邀請(qǐng)”。但是為了與劉先生多談學(xué)問,便主動(dòng)約與劉先生單獨(dú)再次見面,討論學(xué)術(shù)問題。

4月29日,劉先生應(yīng)約來到楊先生的辦公室。在此之前,為節(jié)省時(shí)間,楊先生從家里帶來午飯,他了解到劉先生食素的飲食習(xí)慣,請(qǐng)妻子在家為劉先生準(zhǔn)備素食,主隨客便,楊先生陪吃素面,故日記上有“炒素菜兩包(不用蔥)”。楊先生夫婦的細(xì)致體貼令劉先生十分感動(dòng)。雖說是僅僅相識(shí)三天,但兩人的第二次見面,已經(jīng)無所拘束,即興而談。古人把文字(字形)、音韻(字音)、訓(xùn)詁(字義)視為研究中國傳統(tǒng)文獻(xiàn)的基礎(chǔ)學(xué)科。楊聯(lián)陞曾指出:“要研究中國史的人必須具有起碼的訓(xùn)詁學(xué)素養(yǎng)。夠不上這種要求的研究者,只能算是玩票性質(zhì),而不會(huì)成為一個(gè)全健的漢學(xué)家。畢竟中國史的主要資料仍舊是典籍,雖然考古材料與口耳相傳的掌故也很重要。訓(xùn)詁學(xué)的一大法寶一典籍考證學(xué)能夠使研究工作者在使用文獻(xiàn)的時(shí)候,保持高度的謹(jǐn)慎。一旦有了一份典籍,其他訓(xùn)詁學(xué)的技巧就能幫助研究者正確地了解它的意思。”兩人的談話先是從破音字即如何運(yùn)用諧聲、假借談起。接著劉先生談到如何運(yùn)用古音通假解決理解古書詞義的疑難處。劉先生還以《<書·梓材>人歷、人宥試釋》文中“同志”“友”的訓(xùn)釋,引證《詩經(jīng)》“琴瑟友之”,鄭玄箋“同志日友”;《書·牧誓》“我友邦冢君”,偽孔傳“同志為友”。這些例子都說明古人常以“同志”訓(xùn)“友”。楊先生和劉先生在這方面不謀而合,都強(qiáng)調(diào)“訓(xùn)詁治史”,即把文字音韻訓(xùn)詁之學(xué)與史學(xué)研究結(jié)合起來,這是他們治學(xué)路徑相近之處。綜觀當(dāng)前關(guān)于清代學(xué)術(shù)思想史研究之現(xiàn)況,文字學(xué)(廣義)研究者與思想史研究者之間,卻是涇渭分明、互不相融,兩者均有所偏執(zhí)。在我看來,在現(xiàn)代華人史學(xué)家里,楊先生和劉先生乃真正打通這兩者、重視音韻訓(xùn)詁學(xué)與歷史學(xué)之間的相互關(guān)系及邏輯思考的學(xué)者。

接著話題就轉(zhuǎn)移到楊先生送給劉先生的《“龍宿郊民”解》文章上。楊先生談到他在1957年到北溝故宮博物院看畫,那里“藏有一幅相傳是南唐董源的山水畫,上面有‘董北苑《龍宿郊民圖》真跡。董其昌鑒定兩行字。還有董的跋語:《龍宿郊民》,不知所取何義,大都簞壺迎師之意,蓋藝祖下江南時(shí)所進(jìn)御者,名雖諂而畫甚奇古。”“龍宿郊民”典故出處歷來釋義論者甚眾。楊先生在文中指出:“龍宿郊民四字,恐怕是籠袖嬌民之誤。”這篇文章從文獻(xiàn)角度廣征博引各類古籍,訂正前人的誤解,揭示“龍宿郊民”非原畫之本義,不能理解為京城天子腳下的居民。經(jīng)過楊先生的詳細(xì)考證,此四字應(yīng)是“籠袖嬌民”,本義應(yīng)為“都人嬌惰的閑逸情況”。由于后人逐漸誤解本義,傳寫作“龍宿郊民”。他澄清各說的誤解,得出了較圓滿的解釋。但是楊先生還不滿足于此,想從音轉(zhuǎn)為基礎(chǔ)的古音學(xué)說來詮釋“籠袖嬌民”如何演變?yōu)椤褒埶藿济瘛薄K栽凇丁褒埶藿济瘛苯狻钒l(fā)表20多年后,楊先生向劉先生提出音同字類的問題。劉先生說他尚未來得及拜讀這篇文章,但從音韻學(xué)的雙聲疊韻分析,“籠袖嬌民”轉(zhuǎn)為“龍宿郊民”毫無問題。他從音轉(zhuǎn)用字說起,以韻部分類為例,龍與籠同在東部,雙聲疊韻。宿在覺部,而讀為xiu音則變?yōu)橛牟浚牟亢陀X部為陰入對(duì)轉(zhuǎn),變成袖的讀法。而郊、嬌二字的音義亦可通假。劉先生的解說引起了楊先生的共鳴,認(rèn)為這是從訓(xùn)詁學(xué)角度證實(shí)了“龍宿郊民乃籠袖嬌民之誤”的見解。劉先生向楊先生詳細(xì)地解釋諧聲假借,尤其是雙聲疊韻和古音通假的運(yùn)用,他對(duì)音轉(zhuǎn)的復(fù)雜語音關(guān)系的精準(zhǔn)分析,不能不令楊先生嘆服。

楊先生對(duì)音韻學(xué)的問題觀察非常敏銳。他進(jìn)一步問道:參考哪一部書籍可以說明這類音轉(zhuǎn)現(xiàn)象?劉先生答道:王國維《補(bǔ)高郵王氏說文諧聲譜》非常有用,可以借鑒。楊先生接著問劉先生什么時(shí)候開始接觸傳統(tǒng)小學(xué),劉先生說他是在十幾歲時(shí)開始注意清代學(xué)者的著作,尤其重視運(yùn)用阮元主持編纂的《經(jīng)籍纂詁》,認(rèn)為此書匯集古今訓(xùn)詁之大成,為閱讀古書之必備。楊先生也很同意劉先生對(duì)《經(jīng)籍纂詁》學(xué)術(shù)價(jià)值的看法,并講到他自己是快40歲時(shí)才知道利用《經(jīng)籍纂詁》查找訓(xùn)詁材料。據(jù)楊先生的日記記錄,他與劉先生從上午十一時(shí)談到下午三時(shí)。在長達(dá)4個(gè)多小時(shí)里,兩人譚藝甚歡,非常投緣,就像朱熹詩所云“舊學(xué)商量加邃密”。他們有著許多共同的興趣,比如通曉多種外國語言文字,精于考據(jù)而兼義理的訓(xùn)詁創(chuàng)見,學(xué)術(shù)領(lǐng)域涉獵廣泛,對(duì)乾嘉漢學(xué)拳拳服膺,等等。另外,兩人都喜歡寫舊體詩。我向劉先生詢問楊先生日記所載“最后寫私塾所作,回文七律(卒業(yè))”一事。劉先生馬上背誦出他抄送楊先生的這首回文七律詩,現(xiàn)謹(jǐn)抄錄于下:

秋夜游玄武湖回文(甲)

漣漪起處宿鷗驚

逸籟清歌短棹橫

弦管寓聲風(fēng)細(xì)細(xì)

畫圖真境夜瑩瑩

娟娟月色秋浸樹

滟滟波光冷逼城

天暮映嵐奇嗽迭

煙籠柳岸嶼回縈

秋夜游玄武湖回文(乙)

縈回嶼岸柳籠煙

迭嗽奇嵐映暮天

城逼冷光波滟滟

樹浸秋色月娟娟

瑩瑩夜境真圖畫

細(xì)細(xì)風(fēng)聲寓管弦

橫棹短歌清籟逸

驚鷗宿處起漪漣

劉先生說,此詩題為“秋夜游玄武湖”,作于1947年秋,并非在他念私塾的時(shí)候。這首詩是通體回文,即倒讀詩,最難駕馭。他對(duì)楊先生說,在私塾學(xué)習(xí)時(shí),只有學(xué)會(huì)作回文詩,才能算從私塾卒業(yè)。楊先生對(duì)劉先生的這篇少作極為稱賞,對(duì)他舊體詩的功底十分佩服。

這里要補(bǔ)充一筆,給劉先生留下很深印象的是,楊先生雖是一位純粹學(xué)院式的學(xué)者,卻不失幽默感。在楊先生的辦公室里掛著一幅打油詩。劉先生說,打油詩的前三句已忘記了,只有最后一句仍記憶猶新:“狗頭要砸爛。”劉先生問,砸爛狗頭是中國國內(nèi)“文革”式的大批判語言,楊先生何以知道使用這樣的語言。楊先生回答道,其實(shí)狗頭即指doctor.dog(借doe之音),狗也;tor,頭字之音。他以此句詩諷刺批評(píng)現(xiàn)行的博士制度。

談話結(jié)束之時(shí),楊先生得知?jiǎng)⑾壬鷮⒂诘诙祀x開波士頓,不無遺憾,他在日記里寫道:“劉君明日即南行矣!”楊先生感嘆今后難以再有機(jī)緣與劉先生談學(xué)論藝,誠可謂君今不幸離哈佛,學(xué)有疑難可問誰?這體現(xiàn)了楊先生對(duì)劉先生的深厚情誼。1986年別后,劉先生便沒有再見到楊先生,但使劉先生深受感動(dòng)的是,楊先生在1990年11月去世后,他的公子楊道申先生1992年8月寄贈(zèng)《楊聯(lián)陞論文集》一書,說是為了實(shí)現(xiàn)父親生前的囑托。他在扉頁上恭敬地題識(shí):“謹(jǐn)呈先父遺著”。對(duì)劉先生來說,這部贈(zèng)書彌足珍貴,因?yàn)槠渲械摹丁褒埶藿济瘛苯狻芬晃囊娮C了他和楊先生在哈佛大學(xué)的真誠學(xué)術(shù)的交往。1986年春天的美國之行是劉先生首出國門到海外交流,而與楊先生的這段學(xué)術(shù)交往是他生平極為珍惜的一段經(jīng)歷,至今不能忘懷。他從楊先生的身上,看到了前輩學(xué)者待人平等的謙遜風(fēng)貌,從與楊先生那種莫逆于心的論學(xué)談詩中受益良多。讀到他們這段學(xué)術(shù)交往的佳話,吾儕晚生之輩不禁為之神往。今年是楊聯(lián)隉先生105歲誕辰,劉先生特別囑我通過這篇小文表達(dá)他本人對(duì)楊先生的深切懷念。

2019年9月27日蘋于美國華盛頓國會(huì)圖書館

附識(shí):本文寫作得到哈佛大學(xué)馬小鶴先生、中央美術(shù)學(xué)院邱振中教授的襄助,謹(jǐn)此表示感謝。

[作者邵東方,斯坦福大學(xué)圖書總館顧問,美國,加利福尼亞,斯坦福,94305]

[收稿日期:2019年10月1日]

(責(zé)任編輯:劉波)