教育現代化:面向2035再出發

——關于江蘇教育現代化評估監測指標修訂的建議

袁益民

江蘇是全國最早提出教育現代化的省份,在教育現代化建設及評估監測方面進行了一些有益的探索。當前,面對教育現代化2035新目標和高質量發展走在前列的新要求,江蘇及時修訂教育現代化建設與監測的指標體系已是當務之急。

一、新時代的教育現代化面臨新形勢新要求

1904年正式頒布實施的第一個現代學制“癸卯學制”開啟了我國現代教育的征程。在我國,對于現代化的理解也是與工業化密切相關的。在解放初期,毛澤東主要從以擺脫落后面貌為基本宗旨的工業化進程來理解現代化。“文革”后期,周恩來提出工業、農業、科技、國防“四個現代化”,其主要聚焦點仍然是工業化。鄧小平關于教育“三個面向”的題詞中,仍然把以工業化為首的國家現代化看作是教育需要面對和服務的一個對象,并未明確將教育本身作為現代化建設的一個單獨的領域。通過發展教育,提高全民族的思想道德水平和科學文化水平,實現國家現代化,是我們把教育與現代化相關聯的最初目標和論述。正式提出教育自身的現代化并將“實現教育現代化”寫入政策文件的是1993年頒布的《中國教育改革和發展綱要》。

1992年“十四大”題為《加快改革開放和現代化建設步伐,奪取有中國特色社會主義事業的更大勝利》的報告提出,教育“是實現我國現代化的根本大計”。1997年“十五大”報告提出“培養同現代化要求相適應的數以億計高素質的勞動者和數以千萬計的專門人才,發揮我國巨大人力資源的優勢,關系二十一世紀社會主義事業的全局。” 2002年“十六大”報告提出,教育“在現代化建設中具有先導性全局性作用”。2007年“十七大”報告提出,要“提高教育現代化水平”。2012年“十八大”報告要求“加快教育現代化”,對教育事業的闡述有進一步深化。2017年“十九大”報告再次要求“加快教育現代化”,對教育事業的闡述繼續深化。

《全國教育事業第十個五年計劃》提出部分地區基本實現教育現代化,《國家教育事業發展“十一五”規劃綱要》提出發達地區初步實現教育現代化。2010年,《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010-2020年)》,明確提出到2020年基本實現教育現代化。“十八大”報告確認了教育現代化基本實現的目標。《中國教育現代化2035》提出,到2020年,教育現代化取得重要進展;到2035年,總體實現教育現代化,邁入教育強國行列。主要發展目標包括:建成服務全民學習的現代教育體系;普及有質量的學前教育;實現優質均衡的義務教育;全面普及高中階段教育;職業教育服務能力顯著提升;高等教育競爭力明顯提升;殘疾兒童少年享有適合的教育;形成全社會共同參與的教育治理新格局。

教育系統最早的教育現代化實踐是蘇南教育現代化,標志性的事件是1993年12月原江蘇省教委發布《關于在蘇南地區組織實施教育現代化工程試點的意見》。此前,江蘇于1991年就提出搞“教育現代化工程”并在蘇南調研基礎上形成了實施教育現代化工程的初步方案。1996年,江蘇又提出在全國率先基本實現教育現代化的目標。當時相關決策者的主要政策目標是在江蘇完成“兩基”驗收以后繼續為教育系統推動地方教育事業發展樹立新的標桿。1999年,《江蘇省教育現代化實施綱要》明確提出,推進教育現代化的主要任務和奮斗目標是,到2010年,趕上中等發達國家的教育發展水平。2005年,江蘇省頒布了《關于加快建設教育強省率先基本實現教育現代化的決定》,提出到2010年率先基本實現教育現代化的目標。隨后,《江蘇省中長期教育改革和發展規劃綱要(2010-2020)》《關于推進教育現代化建設努力辦好人民滿意教育的意見》《江蘇教育現代化2035》《加快推進江蘇教育現代化實施方案(2019-2022)》等文件進一步提出了教育現代化的新要求、新舉措。

江蘇自實施教育現代化以來,在政府主導、社會參與和發揮教育現代化在教育事業中的統攝與引領作用等方面進行了有益的探索。江蘇特別重視教育現代化指標的引領,2007年發布了《江蘇省縣(市、區)教育現代化建設主要指標》,2013年出臺了《教育現代化指標體系》,2016年修訂為《江蘇教育現代化監測指標》。國家和江蘇先后出臺的教育現代化2035規劃提出的新目標、新任務是教育現代化建設以及評估監測的新起點,而新時代落實新發展理念和高質量發展走在前列的新形勢、新要求則是對教育現代化建設以及評估監測提出的更高的標準。無疑,教育現代化2035提出的新目標、新任務應當充分地體現到江蘇未來的評估監測指標中去,而高質量發展作為一種更加注重質量內涵建設的發展、更好滿足人民日益增長的美好生活需要的發展和更能體現新發展理念的發展,也應當有效地反映到教育現代化的評估監測指標中去。

二、教育現代化評估監測指標體系亟待完善

以往的一些教育現代化指標能夠與時俱進地體現我們對教育現代化不斷加深的認識,它們從不同的視角切入,各有特色。但在教育治理目標、治理體系和治理能力等方面仍然出現某種失焦現象,存在很少見到大寫的人、很少見到改革、很少見到專業技術支撐等不足。從江蘇2016版、北京研究版、上海2010版、廣東2011版、浙江2018版和2035送審版來看,量化指標明顯多于質性指標,均以本身即定量的指標以及可作量化處理的指標為主導。同時,從指標對于各級各類教育及教育各方面治理范疇的適切性和匹配度來看,指標體系存在兼容性不足。此外,指標體系的文本上也或多或少存在體系過于龐雜、結構比較松散、邏輯不夠縝密、用詞不盡規整等問題。這些指標體系總體上夸大了指標可量化的意義,忽視了指標內在邏輯結構和層次結構的重要性,難以排除監測對象的自主發展主體作用發揮可能受影響的潛在風險。指標架構以教育工作的重點領域為監測維度,突出了在重點工作目標方面的進展程度,但大多未能很好地體現系統質量管理的應有維度。個別指標框架雖然已涵蓋了包括背景、投入、過程和產出類指標的比較完整質量管理過程,但所設的相關層級指標大多不在同一個概括層次和能量層級。

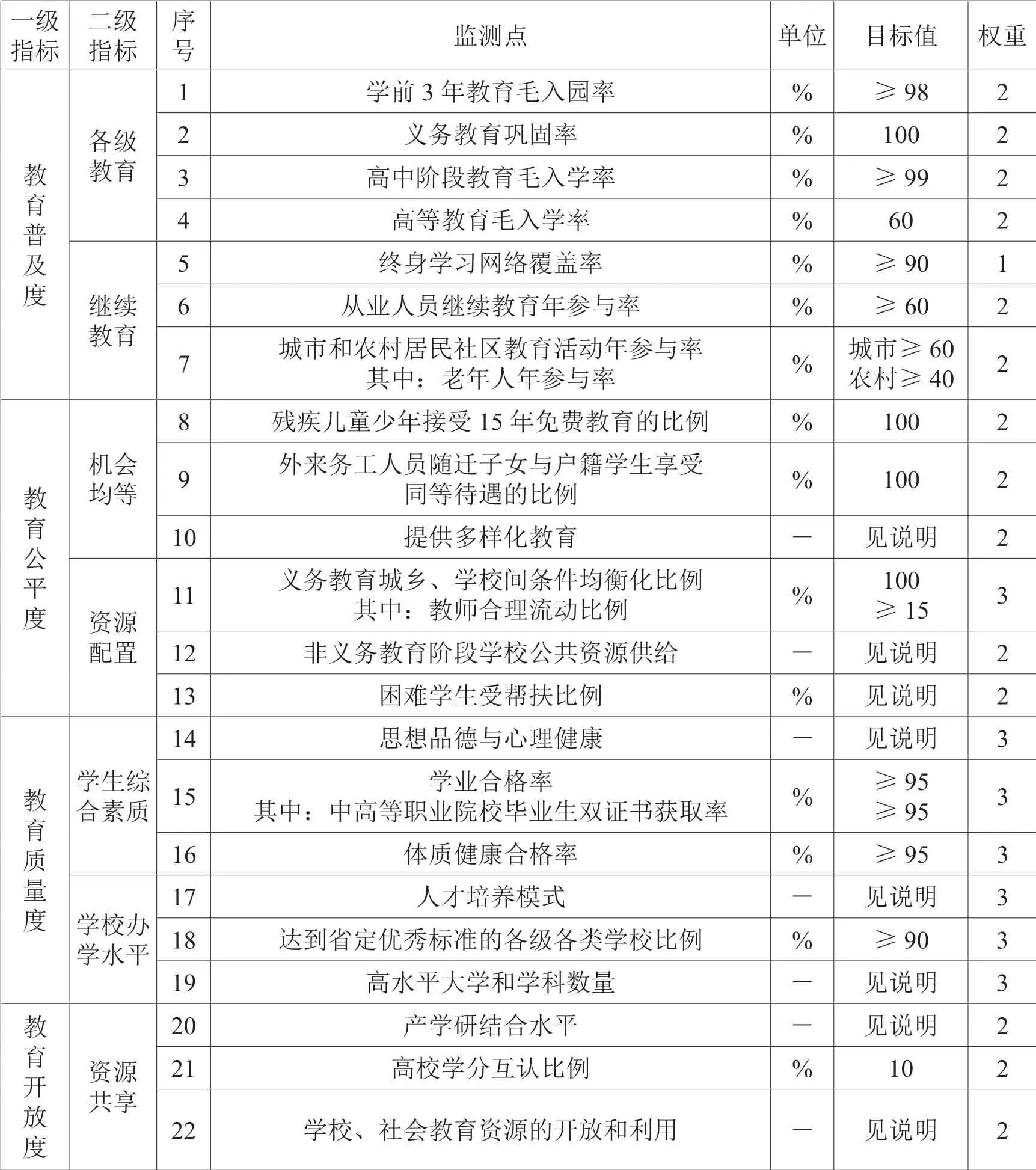

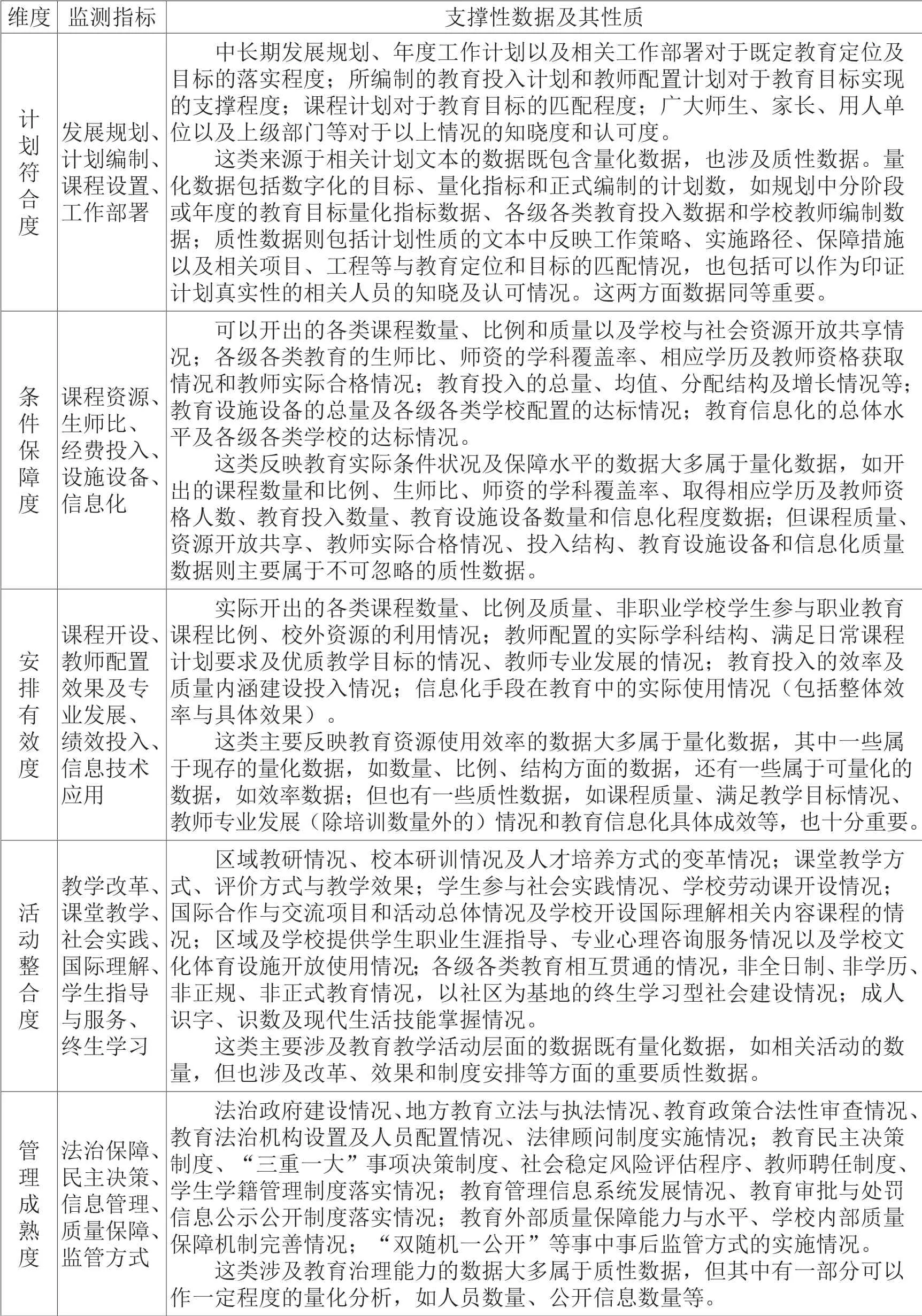

表2-1 江蘇教育現代化監測指標

續表

2016年頒布的江蘇教育現代化監測指標以八個維度的一級指標為基本架構(表2-1),突出了一些值得關注的重點工作領域,在教育現代化監測中起到了明顯的導向作用。面對教育現代化2035新目標和高質量發展走在前列的新要求,江蘇需要進一步加深對于教育現代化建設以及其作為一項系統質量管理工作的規律性認識,對評估監測指標進行與時俱進的修訂。除了更好地體現新目標、新要求和遵循系統質量管理的規律以外,對于該指標體系的改進空間還包括:實際反映教育質量、公平和效益的指標偏少;反映改革及教育現代性實現程度的指標偏少;反映現代人培養核心問題的規律性指標偏少;反映近年來特別強調的治理體系和治理能力現代化的指標偏少。

具體來看,第一部分涉及普及和第二部分涉及公平的指標應當整合進“入學機會均等”的范疇,其中義務教育鞏固率作為公認的質量指標應連同其他級別及類別教育本都應有的保留率指標放到質量范疇中去。涉及終生學習和多樣供給的指標應轉到服務提供質量的范疇中去。資源配置應突出保基本及配置效率。第三、第四部分兩個一級指標應當刪除,原第三部分應突出質量保障和質量監管,原第四部分應分解到質量、效率和課程資源等范疇中去,國際開放部分應聚焦國際理解方面教育的關鍵內容。第五部分保障度指標應納入資源配置范疇,宜刪除該一級指標,改為條件保障范疇,以區別于國際通用的質量保障專用詞,并納入國內在組織、人員、經費、技術等方面也稱作保障的約定俗成的概念。第六部分涉及統籌的指標應作進一步拓展以更好地加入、涵蓋和轉化成治理體系和治理能力相關指標范疇。第七部分貢獻度指標應拓展內涵并納入教育質量指標范疇,人口中受教育年限及比例指標屬于超越地方教育系統短周期內努力所及范圍的指標,即便是長周期來看,也是放到整個區域的現代化指標中去更為合適。第八部分滿意度指標應拓展理解并納入與實踐中真實的滿意情形真正實質性相關的指標范疇。此外,應增加反映人的現代化更好地適應國家現代化以及化解教育領域系統風險的指標范疇。

三、關于教育現代化評估監測新指標的建議

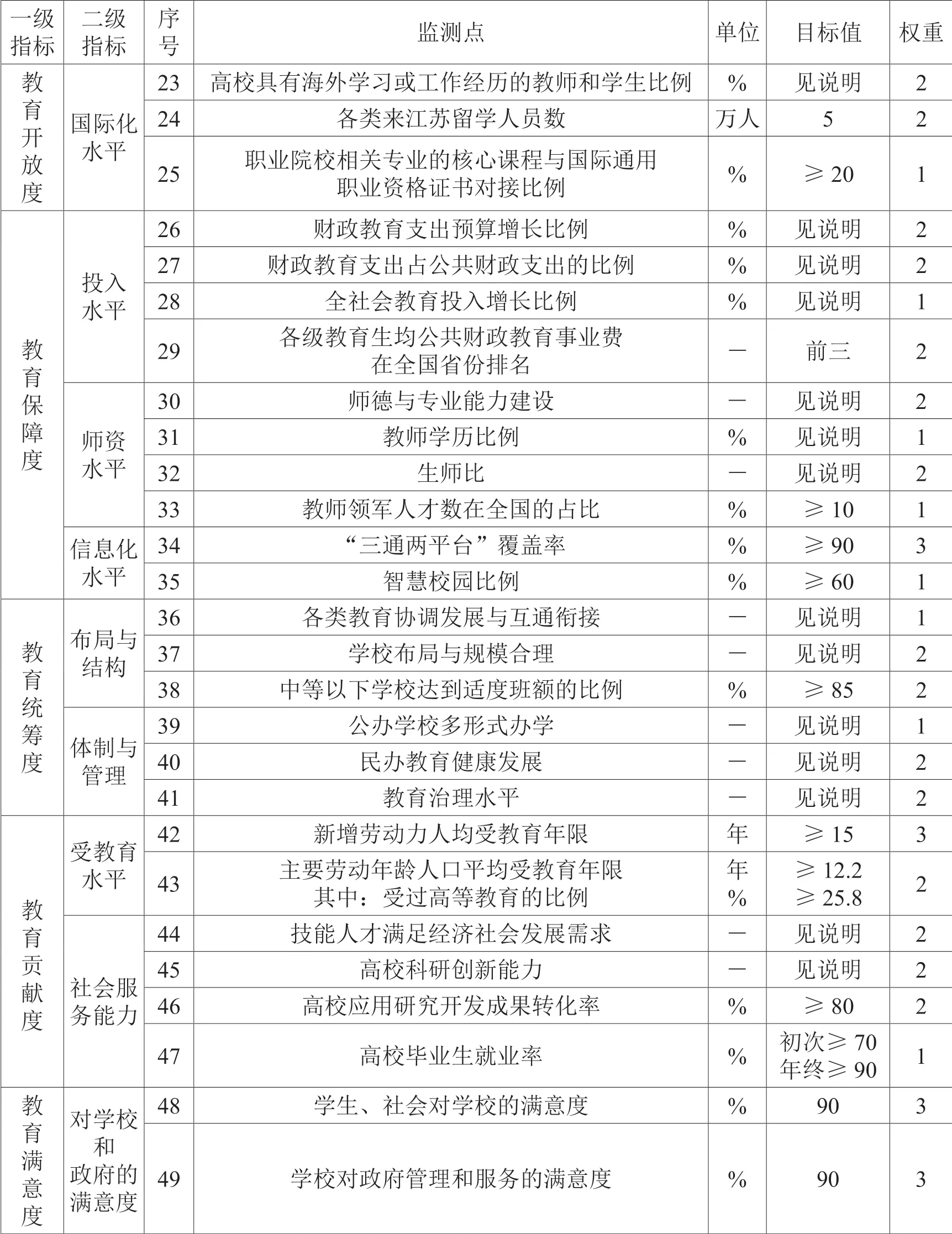

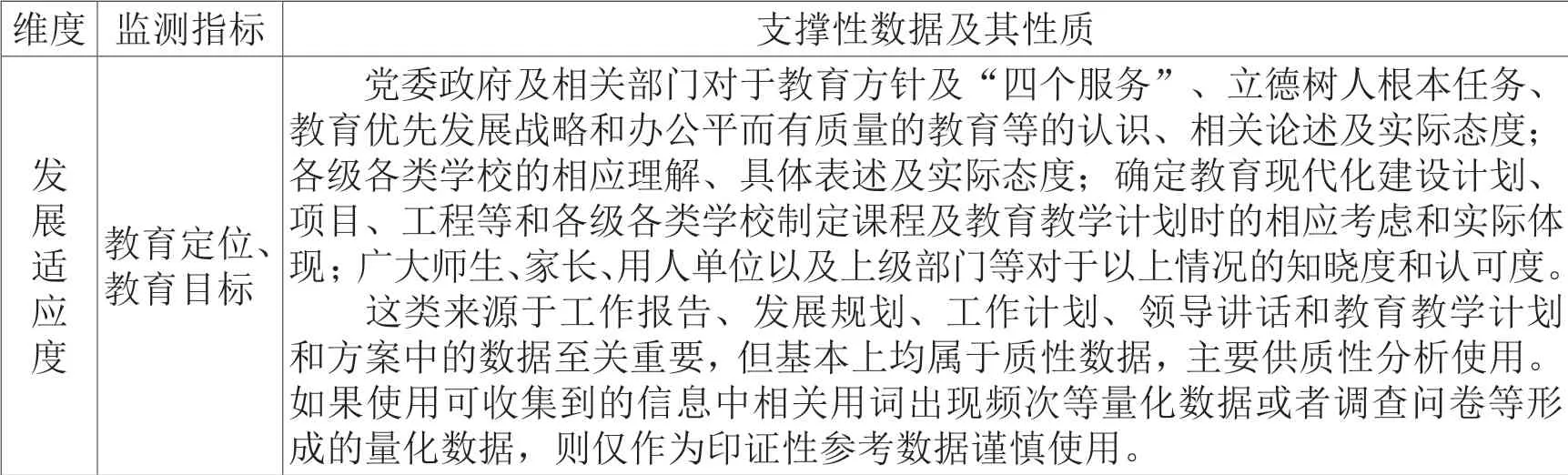

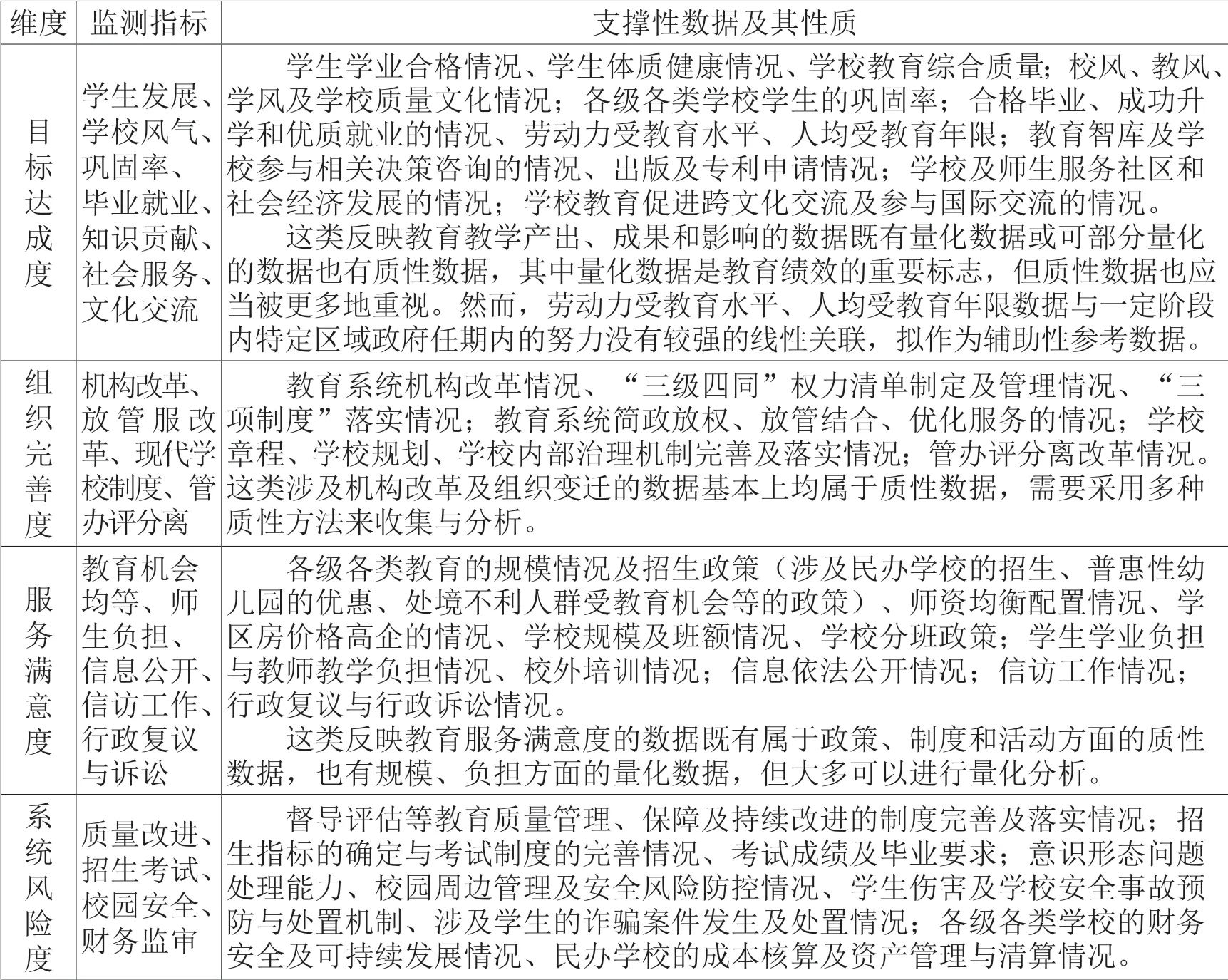

為了有效落實新發展理念和高質量發展要求以及《中國教育現代化2035》規劃目標任務,基于上述認識,這里根據系統質量管理原理和參考國際相關標準,以進一步完善現有的一些主要指標為出發點,提出教育現代化監測新指標的建議(表3-1)。

表3-1 教育現代化評估監測新指標

續表

續表

設計這樣的監測指標能夠更好地遵循一般質量原理的基本邏輯結構,更加充分落實高質量發展走在前列的要求,重點關注現代人培養過程,更為突出治理體系和治理能力現代化的目標以及相關改革的議程。該指標體系的最鮮明特點是從大寫的人出發、最后又回到人,突出了培養什么人、怎樣培養人、為誰培養人的有頭有尾的完整過程。同時,圍繞治理體系的改革及治理能力的提高設置了大量反映教育現代化規律性認識的開放性指標,形成了教育現代化建設評估監測的一個全新的系統架構。基本設計思路是由一條主線貫穿教育現代化建設的始終:適應發展要求定位教育目標,制訂符合教育目標的規劃計劃,根據規劃計劃提供資源條件保障,基于現有條件有效安排相關資源,通過有效利用資源條件整合所有相關教育教學活動,并改進相關方面的管理,以確保教育目標的達成,為不斷提高目標達成度而持續調整組織體系,提高教育服務滿意度,減少教育系統風險,使教育改革發展水平得到持續不斷的提升。