敦煌與輞川

敦煌與輞川是我的兩個繪畫創作系列,敦煌石窟藝術是享譽世界的藝術寶庫,坐落在祖國的西北大地上。輞川是唐代詩人王維的游居別業,對于今人來說更像是一個精神向往之處。對于我的繪畫創作而言,敦煌太具體了,具體到一草一木一沙丘皆可見,而輞川卻虛無到無處尋,這便剛好是這兩個系列里真實與虛幻的交錯。

敦煌系列作品,2017年正式著手創作,斷斷續續至2019年才完成。在此之前我曾隨李白玲教授到敦煌考察學習并參與敦煌現代石窟繪制工作,這也是我第一次到敦煌。而讓我久久不能忘懷的是莫高窟對面的祁連山余脈三危山,可惜當時匆匆而過未能走近。

2016年12月,我隨導師李月林先生再至敦煌寫生,若干次入三危山,近觀遠眺,行其山腳仰觀其巍峨,攀其險峰覽其壯闊,晴空山廓硬朗,陰云巨嶂混沌一體,有幸遇天降大雪,得見其銀裝裹赤鐵,日出雪融,便知其陰陽向背。在此地完全拋開了桃紅柳綠的鶯鶯燕燕之情,腦海里回響的是“青海長云暗雪山”“瀚海闌干百丈冰”,或是“鐵馬冰河入夢來”的豪壯。待見陽關遺址孤坐荒漠,便有了王維與敦煌的碰撞:“勸君更進一杯酒,西出陽關無故人。”再往北“長風幾萬里,吹度玉門關”“風頭如刀面如割”,最豪邁的事莫過于用僵硬的手指甩一把鼻涕道:“莫愁前路無知己,天下何人不識君。”在敦煌盤桓一月飽覽荒漠遼闊與三危之雄,赤土拌青沙,周身無一毛,偶有胡楊木,半截已入土,荒涼到極致竟是雄壯心中豪氣,始知張彥遠所言:是知書畫之藝,皆須意氣而成,亦非懦夫所能作也。

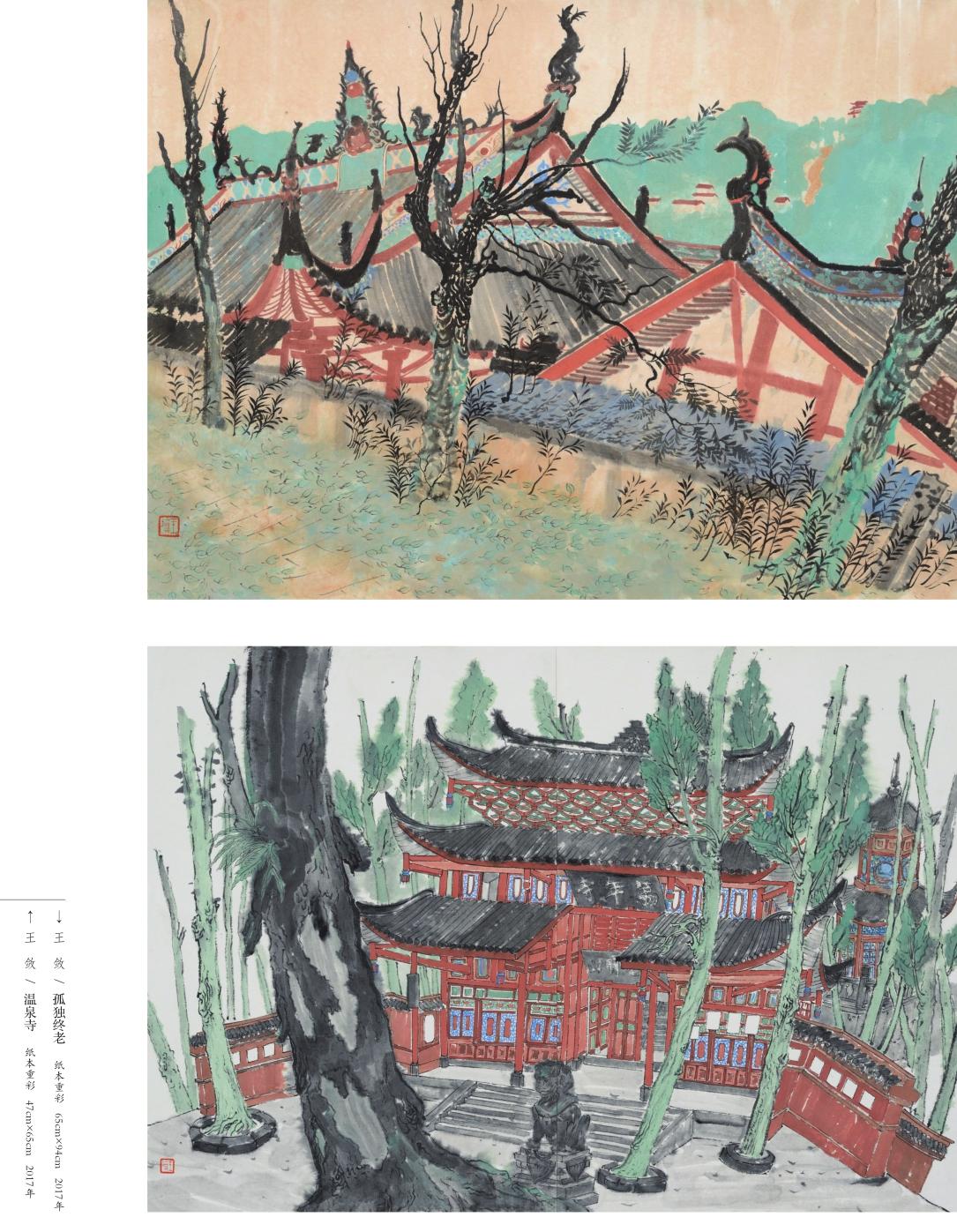

胸中意氣轉換到畫面,巍峨三危山以外,讓我最為迷戀的是莫高窟外壁曲折巡回的樓梯棧道,于是棧道與三危山成為了我構思敦煌系列作品最主要的元素。但是這樣的構思太過于真實了,真實的場景讓人無法跳脫思維的局限,于是將敦煌壁畫中的動物、建筑等形象搬離墻面,散布于所構之景中,但依舊未能打破“真實”之境,古人所言繪畫的慘淡經營大概如此。又在畫幅中添置了一只碩大的動物,方才有一絲突破。這便是胸中豪氣與苦思經營此消彼長的反復過程。

在敦煌系列創作的周期中,我每年都會外出寫生,麥積山、峨眉山、九華山、黃山等,這個過程既是對敦煌系列的豐富也是對輞川系列的孕育。

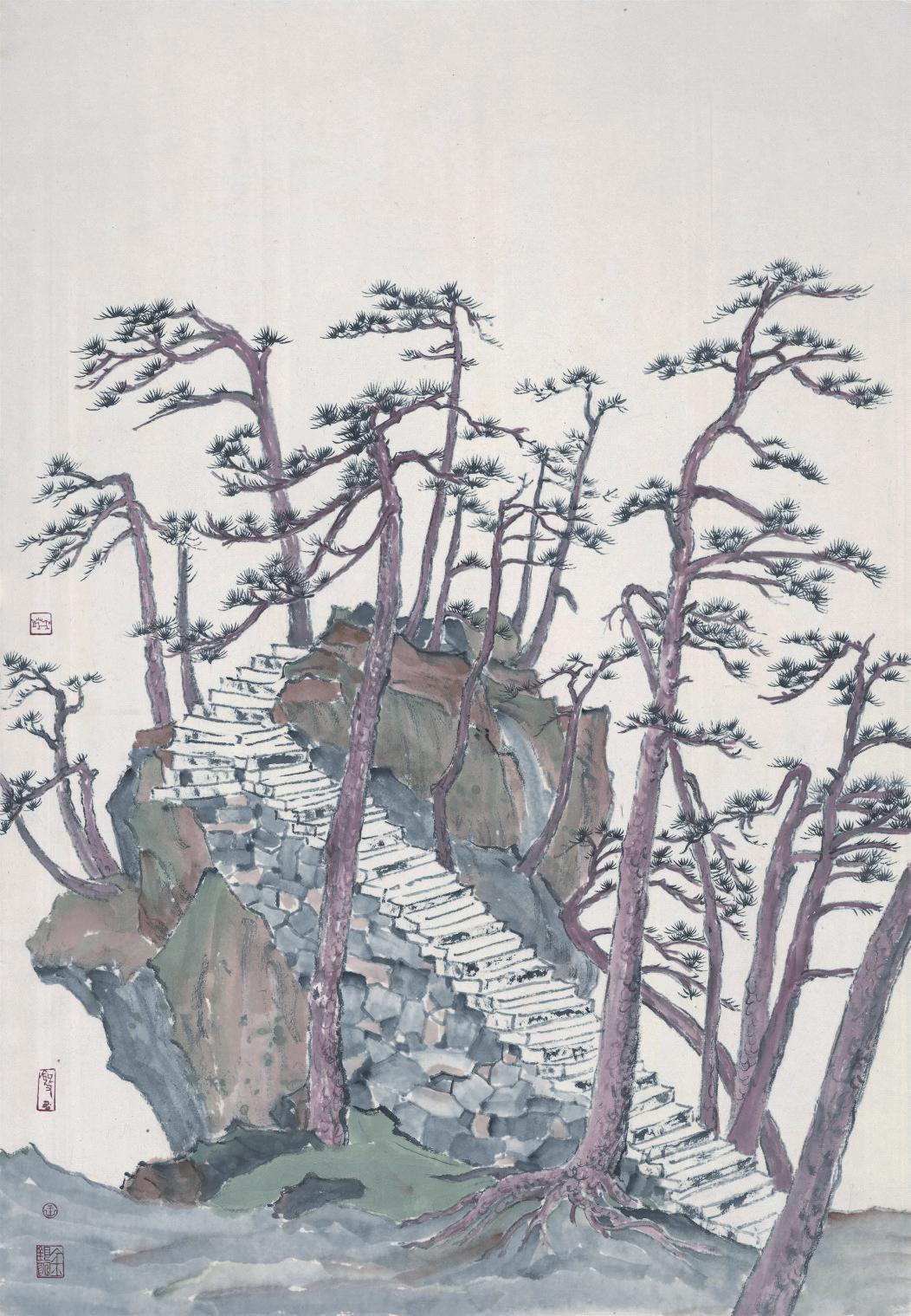

因為敦煌系列作品中沒有畫一棵樹,寫生時便主要關注樹本身的姿態,交錯穿插的枝條,疏密重疊的樹葉。再后來開始關注樹與山水環境的關系,又逐漸去掉樹木紛繁復雜的枝葉,如《十一棵光棍樹》《孤獨終老》便是峨眉山萬年寺寫生所作,原本枝葉繁茂的樹木幾乎只畫了樹干,以突出樹與建筑環境的空間分割關系。這樣用樹干作為空間分割的形式,便是輞川系列在構圖上的主要來源。

輞川比之世外的桃花源,其是真實存在過的,這給予我精神上的慰藉也比桃源更為真實。而我的精神向往也遠遠超過王維與裴迪唱和吟詠輞川景物的二十首詩歌之境,存在過,又無處尋,這便給我留下了無限充實它的空間。

更多的時候,我是在用自身經歷過的山川樹木構建自己的輞川。如畫中松樹上的缺口便是我成長之地最為常見的、割采松香油后留下的印記,而那毫無特點的山丘也不過是南方最為常見的丘陵,云過山巒,晦明相接罷了,隔江之水便似可望不可及。

在具體的表現手法上,兩個系列作品都用到工筆重彩的表現形式,敦煌系列更多地使用了晉唐山水樣式的表現手法——空勾無皴;輞川系列則更多地隱去了山石的勾勒線條,更像是明代“晉唐樣式山水”中的積色墨骨體山水。

色彩方面,主要以青綠山水為表現手法。石青、石綠、赭石的色彩組合關系是傳統青綠山水畫最為常見的面貌,也是最為典型而突出的面貌,更是植根于觀者腦海中的固定印象。如果說青、綠、赭石三色是傳統青綠山水畫的“正色”,其他色便可稱作青綠山水畫的“間色”,“間色”的介入或許可以突破些許固定印象。

敦煌系列在山石主體上幾乎沒有使用青、綠二色,而以赭石與墨色為主,青、綠退而作點景用,其結果是在色彩面貌上似乎與傳統的大青綠山水相去甚遠。到輞川系列我開始回到青、綠二色為主的大青綠山水表現,同時使用粉紅色的天空、白云、黑水、紅樹、紫色等“間色”元素以豐富青綠山水畫的面貌。點畫布色,再回看王維輞川詩:湖上一回首,青山卷白云。恰是如此契合!

王斂

1991年出生于廣西全州。

2014年畢業于西南大學美術學院,獲學士學位;2019年畢業于西南大學美術學院,獲碩士學位,導師李月林先生。現為重慶市工筆畫學會副秘書長。

作品入選2019年第二屆“白山黑水,美麗四平”全國中國畫展,2019年第四屆全國壁畫大展,2020年第三屆寶龍藝術大獎——“雅居”新工筆畫征集展等展覽。