城市建筑有“形”更要有“魂”

建筑是城市品味調性最直觀的展現,是城市歷史和文化的承載體,它記錄了城市的滄桑巨變,也浸潤了時光留下的煙火氣。古往今來,人們對這些巨型造物始終孜孜以求、熱情不減。歷經歲月沉淀,它們也逐漸成為城市最忠實的“代言人”——人們對城市的第一印象,往往就是這個城市的著名地標。

從北京故宮、山西民居到蘇州園林,這些建筑瑰寶是古人留給我們的文化財富,從中可以回溯我們的根、我們的魂。新中國成立后,同樣也誕生了一批經典建筑,它們是時代的象征,是中國經濟騰飛的標志,是一代又一代人的共同記憶。

短短幾十年時間內,我國走完了西方發達國家數百年才完成的城市化進程,城市面貌用日新月異來形容絲毫不為過。城市發展突飛猛進另一面則是,大拆大建之下城市文脈中斷,一些有文化價值、歷史價值的建筑被城市更新所湮沒;城市建筑過度追求體量、規模、高度,罔顧自身實際需求和經濟承載力;包括名稱在內,一切向西方看起,不倫不類的山寨“洋”建筑泛濫成災;更別說一些不堪入目的“奇葩”建筑層出,污染大眾視線。

正如習近平同志所指出的,城市建筑貪大、媚洋、求怪等亂象由來已久,這是典型的缺乏文化自信的表現,也折射出一些領導干部扭曲的政績觀。

近現代以來,落后的中國以“學生”自居,向“西洋”“東洋”的“先生”們學習,拿來主義是我們不得不走的一段路,包括建筑也是如此。但是,最終我們必須回歸自己文化的根,將傳統與現代融合,使民族與世界交匯,塑造自己獨有的文化模因,為世界文化發展貢獻中國力量。也只有這樣,才能在宏大的時代潮流中錨定正確方向,不動搖、不迷失。

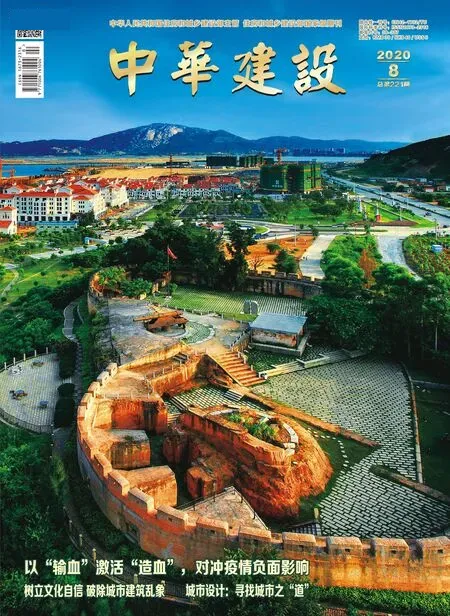

同樣的,建筑必須扎根自己所在的這片土地,與生活在這片土地上的人血肉相連,從城市發展的歷史中汲取養分,從而承續城市文脈,彰顯城市個性。

另一方面,必須破除錯誤的政績觀,大拆大建、短平快、唯GDP至上的路已經行不通。城市化進入后半程,城市建設必須走綠色高質量發展之路,通過供給側改革和精細化管理,提高城市建設的能效比。

建筑絕非孤立的個體,其一經誕生就對周邊環境產生持續性的影響。因此,建筑特別是大型建筑的建設決策,不能任憑權力或資本操弄,而是要政府、專家、公眾多元參與,最終使建筑與城市和諧共生。