對聯:漢字的對仗藝術

2020-01-19 06:04:41

新作文·初中版

2020年2期

1月25日是農歷的春節,又到了貼春聯的時候,這大概是如今的我們一年中唯一關注對聯的時候。作為傳統文化,如今已經沒多少人會寫對聯,尤其是對仗工整、用詞典雅的對聯。今天,我們就來談談對聯這門對仗的藝術。

當今大約有5000到7000種不同的語言,擁有文字的不到4000種,發展出高度成熟的書面文學的又不足百種,而漢語文學無疑屬于其中最重要、最特征鮮明、最成績斐然的那一類,這是一件值得自豪的事情。

作為文學語言的必要組成,漢語修辭從小學教育就出現在語文課本里,似乎簡單得很,叫人不以為意。而漢語修辭中最博大精深妙趣橫生的那一種,對仗,卻在高考之后就被人拋諸腦后。這就不免令人遺憾了。

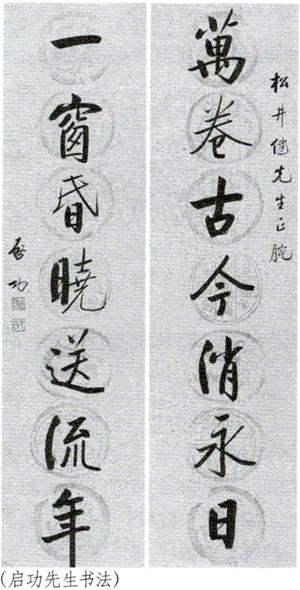

對對聯最集中考驗了漢語文學中對仗的修辭能力。

所謂對仗,即兩個字數相同、語法結構相同、對應詞匯詞性一致、平仄相反的句子聯用的修辭——這幾乎對應了漢語的每一個特點:漢語是一種罕見的以單音節詞匯為主的分析語,而漢字又是一種更罕見的語素文字,感性地說,就是漢語的結構和字數格外自由,形式的秩序就格外清晰,而對稱總是最能喚起形式美感的。

“浴蘭湯兮沐芳,華采衣兮若英”“攬大薄之芳苣兮,搴長洲之宿莽”(屈原《離騷》).早在先秦文學中,對形式對稱的追求就已經露出端倪;“泰山不讓土壤,故能成其大;河海不擇細流,故能就其深”(李斯<諫逐客書》),而促使這種形式對稱不斷走向精致和成熟的,是從秦漢到六朝持續發展的駢文,駢即對稱。

尤其在南北朝時期,文學走向了駢儷驕奢,人們追求辭藻華麗而使得聲律學興起,體現在詩歌上,就是不僅詞匯要對應,連平仄格律都有精細的講究,古體詩因此向著律詩轉變。……

登錄APP查看全文