基于景觀規劃“三元論”的社區戶外老年活動空間優化設計研究

周瀾 劉擁春 任蕭雨

摘要:為實現社區戶外活動空間的景觀規劃與老年健康之間的良性互動,以老人的生理、心理、社會健康感知為線索,基于景觀規劃“三元論”,以海甸島12個社區的戶外老年活動空間為研究對象,對其空間景觀規劃的背景元、活動元、形態元進行定量化的測度和評論。通過回歸分析得出景觀規劃要素與老人健康感知之間是正相關關系,其中生理、心理、社會健康感知受影響最大的要素分別是背景元、活動元、形態元,且從歷史文化景觀、行為目的、社會認同3個方面提出優化活動元的建議。

關鍵詞:“三元論”;戶外空間;適老化;社區;健康感知

中圖分類號:TU986986

文獻標志碼:AASA

文章編號:1671-2641(2020)06-0019-05

收稿日期:2020-09-29

修回日期:2020-10-26;2020-11-09

Abstract: Taking the elderlys physical, psychological, and social health perceptions as clues, based on the landscape planning theory of “Ternary Theory”, this paper takes outdoor activity spaces for the elderly in 12 communities on Haidian Island as research object, makes quantitative measurements and evaluates on background element, activity element and form element of spatial landscape planning. It aims to realize the benign interaction between the landscape planning of community outdoor activity space and the health of the elderly. Through regression analysis, it is concluded that there is a positive correlation between landscape planning elements and health perception of the elderly. The most affected elements of physical, psychological and social health perception are background element, activity element and form element. In addition, suggestions for optimizing activity elements are proposed from three aspects: historical and cultural landscape, behavioral purpose, and social identity.

Key words: “Ternary theory”; Outdoor space; Age-friendly; Community; Perception of health

隨著我國城市化的發展和老齡化程度的加深,社區戶外老年活動空間已成為老人活動的主要場所。要實現空間中的景觀要素與老人健康之間的良好互動,就必須理清二者之間的相互關系。國內學者基于這些問題,偏向于根據老人生理和心理健康需求,對空間景觀的背景和形態進行適老性設計分析[1~3],關于老人的社會健康需求和景觀活動的分析較少,而結合老年健康感知,從景觀規劃“三元論”角度對空間景觀優化的研究則更少。

因此,本文基于已有研究,根據景觀規劃“三元論”,以海甸島的社區戶外空間為研究對象,尋找對老人健康感知具有影響作用的景觀要素,以期為探尋社區戶外老年活動空間優化提供參考。

1基礎理論及框架搭建

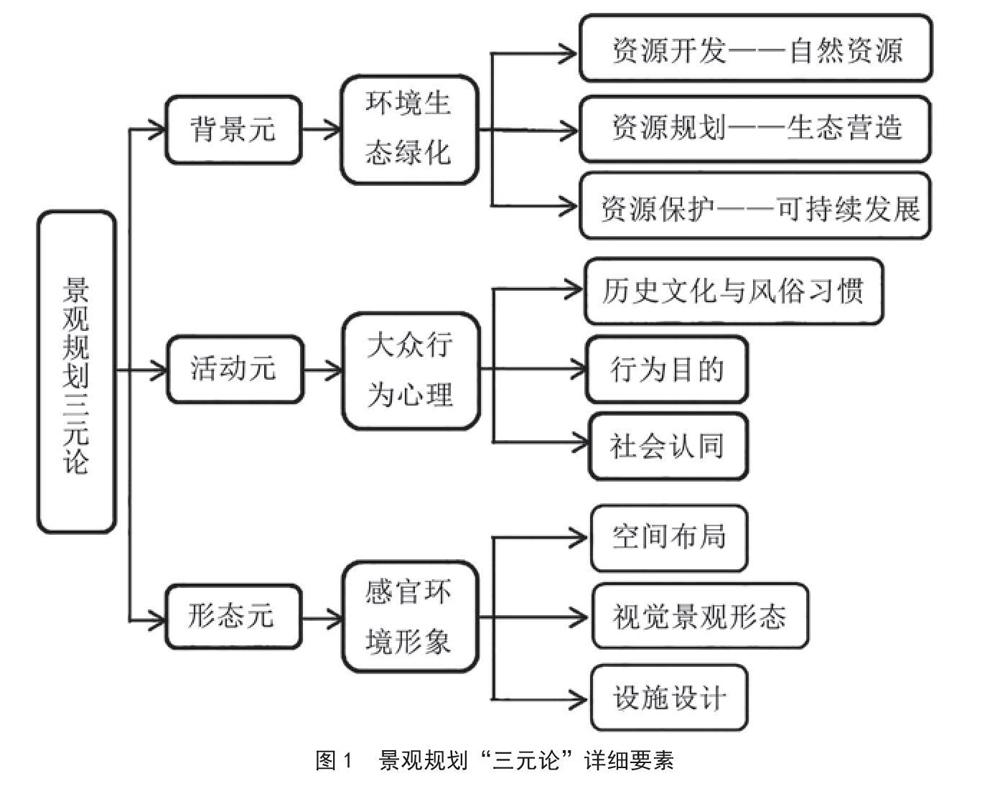

1.1景觀規劃“三元論”

景觀規劃“三元論”是同濟大學劉濱誼教授提出的重要理論,其中“三元”是指:背景元—由自然和人工因素組成的物質環境,也稱為環境生態綠化;活動元—人類等生命體的戶外感受和行為,也叫大眾行為心理;形態元—人類環境和行為賴以存在的空間,也稱為感官環境形象[4~5](圖1)。

結合實地調研,對老年戶外活動空間中的“三元”進行定義:

1)背景元是大自然構建的背景景觀,如氣候、天空、大海等人為難以輕易改變的自然資源;是人為營造出的可近距離接觸,但又不干擾其自我調節功能的生態系統;也是通過模仿大自然的運行規律,采用鄉土植物和環保設計(如太陽能、雨水收集)等方式來實現的可持續發展。

2)活動元是既能滿足老人懷舊情結,又能體現文化底蘊的歷史景觀;是對老人有潛在約束作用,又能增加地方特色的風俗習慣;是老人開展各項活動的行為目的;也是政府、社區、周邊居民對老年活動的認同。

3)形態元是人為設計的空間景觀,是通過空間尺度、功能分區、氛圍營造來滿足老人活動需求的空間布局,是通過植物的色彩搭配、季相變化、景觀圍合等方式形成的視覺景觀形態,也是對空間設施的適老化設計。

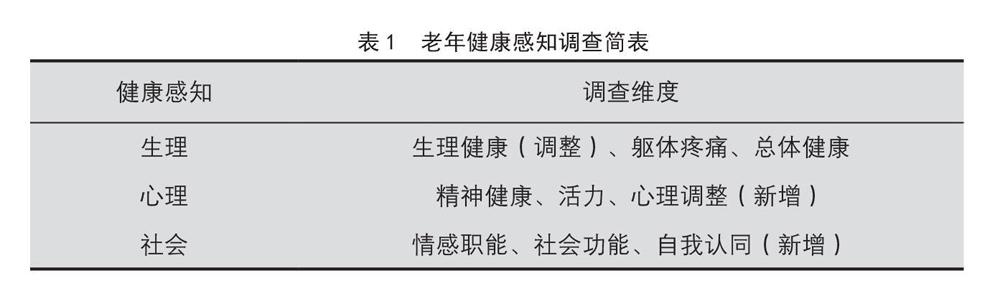

1.2老年健康感知

1989年世界衛生組織對“健康”進行定義:包括軀體健康、心理健康、社會健康[6]。Marja在2009年提出“整體健康感知”,指個體通過對身體狀況的自我評估得到的健康認識[7]。因此,本文中“老年健康感知”是指老人在參與活動后對自身的生理、心理、社會健康的主觀感知與評估。

SF-36健康調查簡表是國際生命質量評價組織推薦使用的人體健康評估表[8]。本文根據研究對象特征,對簡表維度進行補充、調整:生理機能和生理職能都是指健康對正常活動的影響,所以將二者合并為生理健康;心理健康主要體現在心理情緒的調整,所以在心理健康感知中增加了心理調整;自我認同是社會交往的基礎,因此將其增加于社會健康感知中[9]。最終形成老年健康感知調查簡表(表1)。

1.3模型框架搭建

為進一步探索景觀要素與老人健康之間的關系,本文假設社區戶外老年活動空間的景觀規劃要素與老人健康感知之間分別存在正相關關系,并建立基礎模型(圖2)。

2海甸島社區戶外老年活動空間的實證研究

2.1海甸島活動空間現狀分析

海甸島位于海口市北部,依托于海南大學、海口市人民醫院和白沙門公園,將建為海南省人文休閑宜居島。其得天獨厚的自然條件吸引了大量的“候鳥老人”①、隨子女遷入的老人以及本地老人在此居住。

島上現有點狀的街邊游園、線狀的環島綠道、面狀的綜合性公園等形態多樣的老年活動空間。其中環島綠道是海甸島慢行系統的重要組成部分,經過9個社區,連接7個戶外老年活動空間,形成了一個緊密聯系的活動圈(圖3)。

海甸島老人數量多,社區老年活動空間類型豐富,滿足調研的各種變量需求,是本次研究的理想社區。

2.2問卷設計與調查

基于相關研究成果,結合“三元論”的9種景觀要素,經過團隊討論,最終選出20類景觀因子,構成景觀現狀調查問卷的問題表(表2)。結合表1中調查維度的內容,設計出老年健康感知調查問卷的問題表(表3)。

結合李克特量表①,讓受訪老人通過問卷對健康感知和空間景觀現狀進行評價。在2019年9—12月,對海甸島戶外空間的活動老人隨機發放了600份問卷,回收有效問卷545份,占總數90.83%,符合相關統計要求。

2.3數據分析

通過SPSS軟件,采用Pearson相關系數分析法和回歸分析法,對景觀規劃要素和老年健康感知進行相關性和回歸關系分析。

2.3.1數據可靠性與有效性分析

采用Alpha系數作為判定標準,對總體量表、景觀要素現狀、老人健康進行信度分析,得到的系數分別為0.812、0.801、0.785,接近0.8,表明各測量因子內部一致性較高,問卷穩定性良好。

對景觀要素現狀與老人健康感知進行KMO樣本適合性和Bartlett球形檢驗,得到KMO值為0.793與0.819,都接近0.8,球形檢驗的顯著性均為0.000,小于0.05,說明數據適合進行因子分析,數據可靠。

2.3.2相關性分析

對健康感知與景觀要素進行相關性分析,可得背景元與心理健康感知的顯著性大于0.05,說明二者沒有相關關系。除此之外的其他景觀要素與健康感知之間的顯著性均小于0.05,都有相關關系。

2.3.3回歸分析

1)方差分析

在相關性分析的基礎上,以背景元、活動元、形態元為預測變量,對老人健康感知的生理、心理、社會3個因變量進行方差分析,顯著性均為0.00,小于0.05,說明模型具有顯著的統計意義。

2)回歸方程擬合分析

由表4可知,顯著性大于0.05的有心理健康感知中的背景元和形態元,以及生理健康感知中的形態元,其他回歸方程的因子顯著性系數均小于0.05,說明除了這3項外其他回歸方程均具有統計顯著性。因此假設不完全成立,并得到以下回歸方程:

Y1=0.196 X1+0.172 X2 ? ? ?(1)

Y2=0.232X2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(2)

Y3=0.107X1+0.175X2+0.192X3 ?(3)

Y(老年健康感知)=0.303 X1+0.579X2+0.192X3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(4)

3結論與建議

3.1結論

生理健康感知與背景元和活動元呈正相關關系。“候鳥老人”到熱帶城市過冬,通過改變自然環境促進身體健康。而當地老人長期處在同樣的自然環境中,主要是通過參與活動來提升生理健康。因此,熱帶社區可組織如臨海、園藝種植等體驗活動,加強“候鳥老人”對熱帶自然的感知,并通過豐富空間功能性,滿足當地老人活動的需求,全面促進老人的生理健康感知。

心理健康感知與活動元呈正相關關系。老人通過景觀感知,形成環境認知,而認知影響行為,行為再產生新的感知與認知,影響新的行為……如此循環就是環境影響心理的過程。因此心理感知包括對環境的直接感知,和通過感知、認知、行為后形成的間接感知。結合活動元的分析,可通過優化直接影響感知的文化景觀,提升老人心理健康感知;也可通過改變老人原有的心理認知或改善社會各界對活動的認同,促使老人參與活動,從而改善老人隨年齡增長而產生的消極情緒和孤獨感。

社會健康感知與背景元、活動元、形態元呈正相關關系,是受景觀要素影響最多的健康感知,且受形態元的影響最大。而社會健康感知是老人在社會交往過程中,通過建立社會關系來獲得社會認同的過程,主要受形態元的間接影響。因此可通過改善空間氛圍感受、景觀視覺效果、設施觸覺的感知來提升老人對環境的認知,促使其積極參與活動,并在活動中獲得群體間的認同感和歸屬感[10],從而提升社會健康感知。

老年總體健康感知與景觀各要素呈正相關關系。“三元論”指出:背景元對應的是工程和技術;活動元滿足人類生活中的基本需求,決定著景觀的價值取向;形態元對應規劃設計與建設。其中與空間使用者最直接相關的是活動元[5], ? ?且活動元與老人所有健康感知都存在正相關關系。因此,活動元是社區空間景觀規劃中最重要的要素。

3.2優化建議

根據分析結論和現狀調研結果,對海甸島社區戶外老年活動空間的景觀活動元提出3個方面優化建議:

3.2.1歷史文化景觀

在白沙門公園,36.8%的受訪老人認為紀念廣場的雕塑沒能體現渡海英雄的艱難與偉大,且對人們越來越不重視英雄的紀念活動感到惋惜。而公園中另一處歷史文化廣場只有名人簡介,沒有互動的設施,不能吸引老人停留。因此,建議社區中的歷史文化景觀營造要尊重歷史事件,重現歷史精神,加強人們對歷史的了解和尊重,成為老人對往事的情感寄托。同時在歷史文化空間中設置互動性設施,增加老人活動和停留的時間,強化二者之間的聯系。

41.3%的受訪“候鳥老人”提出社區活動沒有地方特色。因此建議在社區活動中增加傳統活動,如黎族的竹竿舞、民歌等,既能滿足本地老人的懷舊情結,又能提高“候鳥老人”參與活動的熱情。

3.2.2行為目的

在受訪老人中,47.3%的老人參與活動是為了強身健體,對空間的功能性需求較高;有26.8%是為了通過活動增加社會交流的機會,對交流空間和休息設施的需求較高;有23.1%是因為興趣愛好而參與活動,比如通過每日散步觀察海水潮汐變化,參與樂器彈奏、歌唱活動和廣場舞等,對活動本身與個人技能有較高要求,且對空間景觀也有著各自獨特的需求:觀看潮汐需要線狀、視線開闊、休息設施多的空間;樂器彈奏和歌唱活動需加強植物景觀的隔音效果,形成半圍合的空間場所;廣場舞則需要一個面狀、開放式的活動場地。

海甸島的空間景觀規劃還停留在滿足基礎需求層面,對老人興趣愛好的關注較少,因此建議增強活動多樣性,設置科普設施,如在環島步道上普及潮汐知識,吸引老人對自然現象進行觀察;空間劃分多樣化,提供可進行多種活動的場所等。

3.2.3社會認同

調研發現海甸島非活動空間被廣場舞活動者占用現象嚴重,這樣的空間不僅配套設施不齊全,還存在安全隱患。同時,空間占用對周邊居民的日常休息和出行造成了困擾,導致居民對廣場舞活動形成了不認同的態度。而有的活動空間因離居住樓近,周邊部分居民與活動老人之間同樣存在矛盾。

因此建議政府有關部門根據老齡化的發展,針對老人日益增長的空間需求,調整用地劃分,改善空間占用現象,減少安全隱患與社區矛盾;同時幫助加強活動老人與周邊其他居民的溝通,促進老人和諧活動。

4總結

面對老齡化帶來的健康問題,社區戶外老年活動空間承擔著主要的預防作用,國家以及社會各界人士應共同關注[11],促進我國健康養老的全面發展。

國家應重視社區戶外活動空間對老年健康的影響作用,調整社區用地劃分,完善老年活動相關政策,使社區活動場所與老年活動得到國家的合法性認同,從而得到政府的規劃性認同和群眾的內部認同[12]。社區作為國家管理的基本單位,應深入了解老人對社區活動的需求,通過組織多樣的活動以及對場地和設施的調整,幫助老人達到不同的行為目的。規劃者應在保護生態系統可持續發展的前提下,重點優化社區戶外老年活動空間的景觀活動元,提升老人對環境的直觀感知,改善其環境認知,促使其參與活動,從而提升老人健康感知。

注:圖1參考自《風景園林三元論》(劉濱誼. 中國園林,2013,29(11):37-45),其余圖片為作者自繪。

參考文獻:

[1]陳思. 基于老年人健康需求的城市公園景觀環境設計研究[D]. 重慶:西南大學,2016.

[2]李茜,房志勇. 北方社區戶外公共活動空間適老化調研——以青島市為例[J]. 城市住宅,2016(1):56-60.

[3]曹陽. 基于公共健康需求的公共空間適老性研究[D]. 北京:北方工業大學,2015.

[4]劉濱誼. 景觀規劃設計三元論——尋求中國景觀規劃設計發展創新的基點[J]. 新建筑,2001(5):1-3.

[5]劉濱誼. 風景園林三元論[J]. 中國園林,2013,29(11):37-45.

[6]BARTON H,MARCUS G. Shaping Neighborhoods: A Guide for Health, Sustainability and Vitality[M]. London:Spon Press,2003:11-12.

[7]MARJA JYLH?. What Is Self-rated Health and Why does it Predict Mortality? Towards a Unified Conceptual Model[J]. Social Science & Medicine,2009,69(3):307-316.

[8]王素華,李立明,李俊. SF-36健康調查量表的應用[J]. 國外醫學(社會醫學分冊),2001(1):4-8.

[9]張曉玲. 健康感知偏差對中老年人健康行為的影響[D]. 成都:西南財經大學,2019.

[10]侯小富. 城市居民社區歸屬感的心理結構維度研究[D]. 成都:西南民族大學,2017.

[11]譚少華,何琪瀟,陳璐瑤,等.城市公園環境對老年人日常交往活動的影響研究[J].中國園林,2020,36(4):44-48.

[12]卡斯特.認同的力量[M].曹榮湘,譯.北京:社科文獻出版社,2001:6.

作者簡介:

周瀾/1993年生/女/四川成都人/海南大學林學院(海口 570228)/在讀碩士研究生/專業方向為人居環境理論與規劃研究

(通信作者)劉擁春/1979年生/女/在讀博士/海南大學林學院(海口 570228)/天津大學建筑學院(天津300072)/副教授/研究方向為人居環境歷史與理論研究/E-mail:44854920@qq.com

任蕭雨/1994年生/女/安徽宿州人/海南大學林學院(海口 570228)/在讀碩士研究生/專業方向為人居環境歷史與理論研究