基于綠色質量的深圳市自然保護地規劃體系構想

蔣華平 侯靈梅

摘要:在生態文明建設和國土空間規劃轉型的大背景下,中國自然保護地體系也正在摸索中重構。以維護自然生態的系統性和完整性為出發點,以生態安全網絡理念為基礎框架,采用綠色質量評價研究方法,構建由自然綠地斑塊、人工綠地斑塊及生態廊道構成的自然保護地規劃體系,并結合深圳市自然保護體系規劃探討了具體的規劃與評價方法。

關鍵詞:自然保護地體系;生態安全網絡;綠色質量

中圖分類號:TU986986

文獻標志碼:AASA

文章編號:1671-2641(2020)06-0028-07

收稿日期:2020-04-14

修回日期:2020-05-18

Abstract: Under the background of the construction of ecological civilization and the transformation of national territory spatial planning, Chinese natural reserve system is being reconstructed. Based on maintaining the systematicness and integrity of natural ecology and the concept of ecological security network, this paper constructs a natural reserve system planning composed of natural green patches, artificial green patches and ecological corridors by green quality evaluation, and discusses the specific planning and evaluation methods with the case of Shenzhen.

Key words: Natural reserve system; Ecological security network; Green quality

2018年3月習近平總書記在黨的“十九大”報告中指出,中國要建立以國家公園為主體的自然保護地體系。2019年5月中共中央、國務院發布的《關于建立國土空間規劃體系并監督實施的若干意見》明確了自然保護地規劃作為國土空間專項規劃的基本定位[1]。2019年6月,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關于建立以國家公園為主體的自然保護地體系的指導意見》,從大方向上確定自然保護地以國家公園為主體,自然保護區為基礎,各類自然公園為補充的分類系統框架[2](圖1)。但該體系為政府管理視角,對地理空間尺度上的自然保護地體系規劃建設的指導性有限。

本文結合深圳綠地建設實際,借鑒國內外相關理論研究成果,以綠色質量評價為切入點,探討市域級自然保護地體系規劃研究框架的構建,以期為中國自然保護地體系規劃轉型提供借鑒。

1廣義自然保護地規劃體系構想

關于自然保護地的定義及科學分類是自然保護地體系建設的前提,各界學者就相關問題進行了廣泛探討,但目前尚未統一明確[3~7]。根據世界自然保護聯盟(IUCN)的定義,“自然保護地”是指具有明確邊界,經由法律或其他有效方式得到認可、承諾和管理,以實現對自然及其生態系統服務和文化價值長期保護的地理空間[8]。

“自然保護地體系”這一概念具有多層次內涵,如管理體系、制度體系、類型組成體系和地理空間分布組合體系等[9]。自然保護地體系核心目的是增加生物多樣性就地保護的有效性。從地理空間及生態系統功能的角度來看,其與“城市綠地生態網絡”密切相關,體系內各自然保護地絕非孤立,應整合在統一的體系中。因此,保護地之間的連接區域(如生態廊道)、周邊提供重要生態支持服務的區域(如其他小型斑塊)也需要進行“連通性保護”[8]。

基于以上思考,筆者認為以維護自然生態的系統性和完整性為出發點,引入景觀生態學、島嶼生物地理學、系統論及綠色基礎設施等的相關理論,以生態安全網絡理念為基礎框架,構建由自然綠地斑塊、人工綠地斑塊及生態廊道三大要素構成的廣義自然保護地規劃體系,更具有實際意義。其中自然綠地斑塊是該體系的核心,基本對應現行的自然保護地體系,后兩者為輔助支撐要素。自然綠地斑塊包括自然保護區、風景名勝區、濕地、地質、森林公園以及片林等,人工綠地斑塊主要包括城市公園及其他城市綠地等,生態廊道主要包括陸域廊道、河流廊道及綠道等(圖2)。

2綠色質量評價研究方法

綠色質量評價,是指對研究對象進行包括綠地空間的質量及其服務能力、生態系統及物種的多樣性水平以及保護棲息地之間的連接性水平等多方面綜合評價的研究方法。本研究選用層次分析法,結合自然保護地體系各要素特征,構建評價指標體系,應用以下模型對各要素進行評價。

(1)

式中:i—組成該部分斑塊號;j—組成該部分的評價指標;n—該部分評價指標個數;Si—第i號斑塊號評價得分;Qij—第i號斑塊第j個指標評價得分;Wj—第j個指標權重。

根據斑塊指標的實際情況賦予分值,根據所賦分值、指標權重計算斑塊各評價指標得分,再將各指標得分相加,得到該斑塊的綠色質量評價總得分,并依據總得分劃定其綜合評價等級(表1)。

1)自然綠地斑塊評價指標體系構建:穩定性、可持續性和完整性是生態系統健康的基礎,也是自然山林生態系統健康評價的標準。按照導向性、可測性和簡便性等原則,共確定8個評價因子及相應權重(表2)。

2)人工綠地斑塊評價指標體系構建:按照使用頻率高、具有代表性和獨立性等原則,共確定8個評價因子及相應權重(表3)。

3)生態廊道評價指標體系構建:按照科學性、協調性、實用性、可行性和系統性等原則,建立生態廊道生態評價的層次結構,共確定8個評價因子及相應權重(表4)。生態斷點則按照有、無直接納入評價體系。

3深圳市自然保護地體系規劃研究

3.1研究區概況

深圳市位于廣東省南部,珠江三角洲東岸,轄區面積為1 996.85 km2。作為我國第一個生態園林城市,早在2005年,深圳市就以8處大型區域綠地和18條城市生態廊道為基礎,率先劃定國內第一條城市生態保護控制界線—基本生態控制線,有效保障深圳基本生態安全,防止城市建設無序蔓延[10]。2006年,《深圳生態市建設規劃》提出以“東西貫通、陸海相連、疏通廊道、保護生物踏腳石”為生態空間保護戰略,構建“四帶”“六廊”,搭建起深圳的區域生態安全網絡格局[11]。

根據2019年10月深圳市規劃和自然資源局首次發布的深圳自然保護地清單[12],深圳共有自然保護地5類25個(表5),總面積494 km2,占轄區面積的24.75%。但其中也存在我國自然保護地體系常見的空間重復、內容交叉、多頭管理等突出問題。

3.2研究體系構建

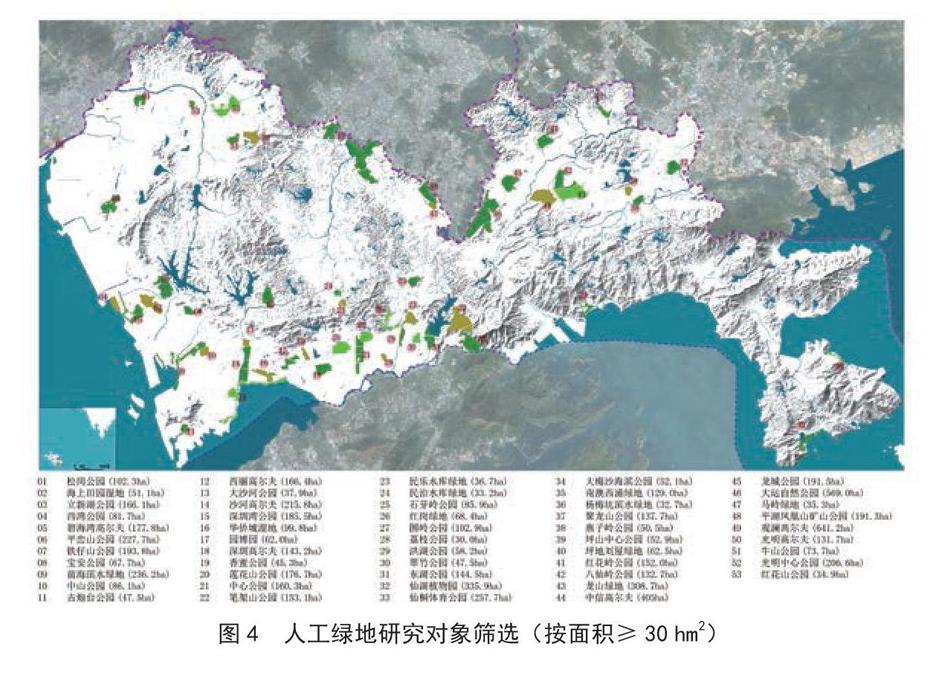

根據上述廣義自然保護地規劃體系構想,綜合考慮目前學界對斑塊及廊道生態尺度的研究,并結合深圳實際,以科學性、可操作性為原則,選擇面積不小于100 hm2的自然綠地斑塊33處(圖3),面積不小于30 hm2的人工綠地斑塊53處(圖4),流域面積不小于50 km2的河流廊道7處(圖5),以及連接貫通深圳東南山脈至西北山脈生物棲息廊道的區域生態斷點29處(圖6)作為深圳市域自然保護地體系的核心研究對象,共122處。全市綠道網以及主要人文景點、文化景點及古村落等重要綠道興奮點等作為支持系統亦整體納入研究體系。

3.3綠色質量評價

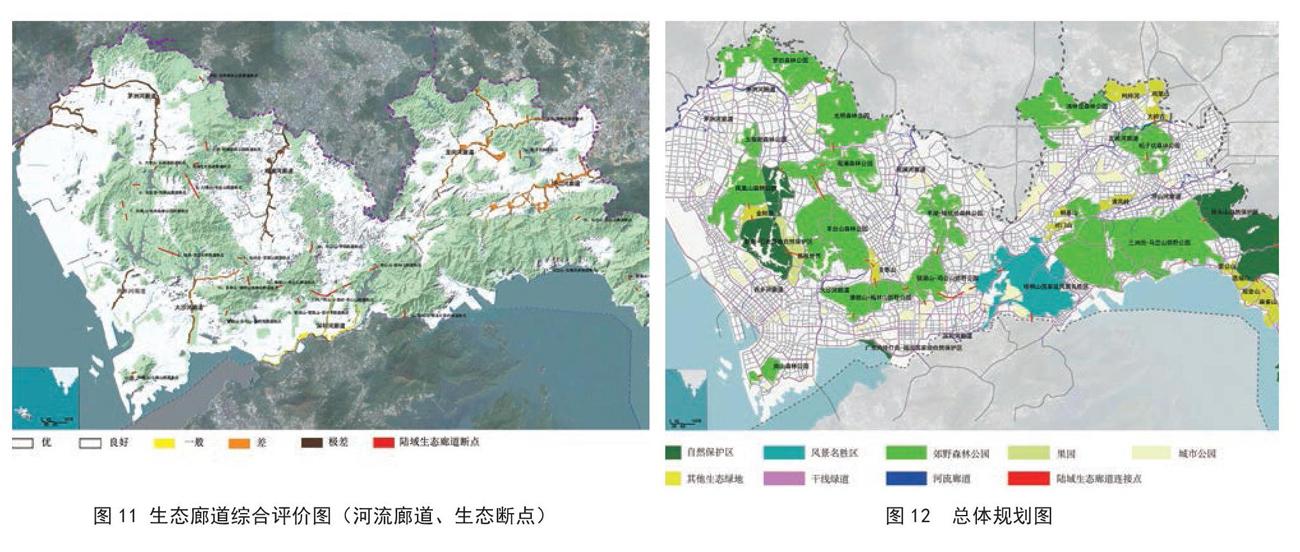

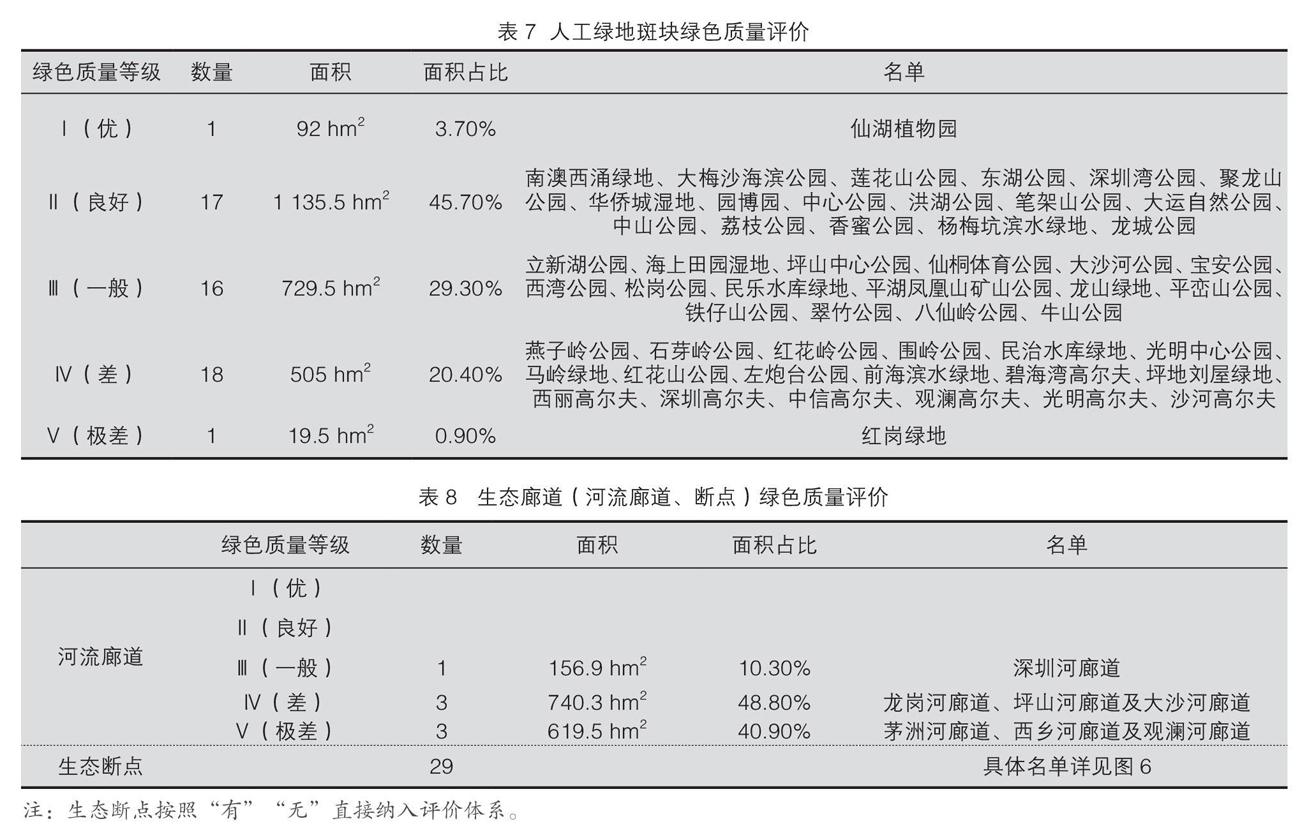

依據上述評價研究方法,對所甄別的研究對象展開分類綜合評估,并對重要影響因子進行單獨評估,獲得綜合評價結果(表6~8,圖7~11)。

3.4規劃研究應用

3.4.1規劃目標

整體規劃以自然保護為首要目標,以保護及恢復生態系統、整合多功能的生態網絡為主要內容,構建一個更加生態、更加健康的城市生命支撐系統。宏觀上保護重要生物棲息地,修復破損生態,連通生物廊道,維護和強化整體山水格局的連續性,構建區域生態安全格局。中微觀上保護和建立多樣化的鄉土生境,建立集生態保護、防護緩沖、休閑游憩、景觀功能、生產科研、歷史保護與教育功能于一體的綠色生態網絡。

3.4.2空間規劃

基于上述綠色質量評價結果及規劃目標,構建多角度、多層次的自然保護地空間規劃體系,為下一步分類施策提供支持。

1)總體分類布局規劃:深圳市自然保護地體系由自然綠地斑塊、人工綠地斑塊、生態廊道3個部分構成。其中自然綠地斑塊規劃為自然保護區(4處)、風景名勝區(1處)、郊野森林公園(13處)、果園(1處)、生態林地(14處)5類;人工綠地斑塊規劃為城市公園(48處)和高爾夫綠地(7處)2類;生態廊道規劃為河流廊道、陸域廊道和綠道3類(圖12)。

2)自然綠地生態分區規劃:基于綠色質量綜合評價,規劃為生態保護區(5處)、生態保育區(12處)和生態修復區(16處)3類(圖13)。

3)生物棲息地保護規劃:基于生態多樣性等重要因子評價,規劃為一級保護生物棲息地(3處)、二級保護生物棲息地(4處)和三級保護生物棲息地(26處,圖14)。

3.4.3實施指引

基于上述對自然保護地體系空間要素的綠色質量評估,結合深圳本土實際,劃分保護、保育、修復、改造提質四大類別,制定規劃、實施、管理、制度等多方面策略。

1)生態保護

嚴格控制和保護廣東內伶仃島–福田國家級自然保護區、梧桐山國家級風景名勝區、大鵬半島自然保護區等33處生物棲息地,防范棲息地破碎化,保持有代表性的生態系統和群落類型,建立自然保護小區;保護區域綠地、河流等重要生態廊道的連通性及完整性;保護海岸線,制定海岸線保護利用規劃,健全相關法律法規等。

2)生態保育

保育三洲田-馬巒山郊野公園、羊臺山森林公園、羅田森林公園、光明森林公園、觀瀾森林公園、鳳凰山森林公園、荔枝世界、塘朗山-梅林山郊野公園、銀湖山-雞公山郊野公園、清林徑森林公園、松子坑森林公園、南山森林公園12處自然綠地,重點保育天然次生林、紅樹林、古村風水林以及撫育人工生態幼林等。

3)生態修復

修復遭受生態破壞或生態效益低下的自然綠地、河流廊道、陸域廊道斷點及海岸線等區域,優先保護及疏通恢復重要生態廊道,并嚴格控制生態廊道的寬度。

4)改造提質

提升自然綠地的生態質量及管理、游憩、宣教等服務設施水平。科學選線,完善全市綠道的生態串聯功能及沿線服務設施節點建設,在保證交通暢通的情況下,嚴格控制其對所穿越區域的干擾。

4結語

目前中國的國土空間規劃體系正在轉型,作為其專項規劃之一的自然保護地規劃,也在同步進行重構。廣東省也正在積極推進自然保護地體系示范省建設。考慮到現行自然保護地體系僅宏觀層面指導的局限性,本文以深圳市自然保護規劃與建設為例,以斑塊和廊道為基本要素搭建自然保護地體系的空間框架,以綠色質量為衡量標準搭建實施框架,進行更廣義視角的綠色質量指標與評價探索。限于篇幅,本文的探討僅針對自然保護地的地理空間體系,而對如治理體系、管理制度體系等其他層次的相關研究,需要進一步深入探索。

注:文中圖片均由作者及研究團隊繪制。

參考文獻:

[1]趙智聰,楊銳. 論國土空間規劃中自然保護地規劃之定位[J]. 中國園林,2019,35(8):5-11.

[2]國務院辦公廳.關于建立以國家公園為主體的自然保護地體系的指導意見[EB/OL]. (2019-06-26)[2020-03-05]. http://www.gov.cn/zhengce/[2019-06-26]/content_5403497.htm.

[3]趙智聰,彭琳,楊銳. 國家公園體制建設背景下中國自然保護地體系的重構[J]. 中國園林,2016,32(7):11-18.

[4]吳承照,劉廣寧. 管理目標與國家自然保護地分類系統[J]. 風景園林,2017(7):16-22.

[5]余振國. 中國自然保護地體系構成研究[J]. 中國國土資源經濟,2019,32(4):10-15.

[6]彭建. 以國家公園為主體的自然保護地體系:內涵、構成與建設路徑[J]. 北京林業大學學報(社會科學版),2019,18(1):38-44.

[7]陳劍波,劉古月. 自然保護地體系建設的初探[J]. 低碳世界,2019,9(9):337-338.

[8]朱春全. IUCN 自然保護地管理分類與管理目標[J]. 林業建設,2018(5):19-26.

[9]呂偲,曾晴,雷光春. 基于生態系統服務的保護地分類體系構建[J]. 中國園林,2017,33(8):19-23.

[10]深圳市人民政府.深圳市基本生態控制線管理規定[EB/OL].(2005-11-01)[2020-03-05]. http://www.sz.gov.cn/zwgk/zfxxgk/zfwj/szfl/content/post_6572284.html.

[11]深圳市人民政府關于印發《深圳生態市建設規劃》的通知[EB/OL].(2007-02-01)[2020-03-05]. http://www.sz.gov.cn/zwgk/zfxxgk/zfwj/szfwj/content/post_6577266.html.

[12]陳龍輝.深圳昨首發自然保護地清單 一組數據看懂深圳自然資源“家底”[N].深圳晚報,2019-10-28(A04).

作者簡介:

蔣華平/1969年生/男/湖南邵陽人/本科/深圳市北林苑景觀及建筑規劃設計院有限公司(深圳 518038)/高級工程師/注冊城市規劃師/專業方向為風景園林規劃與設計

(通信作者)侯靈梅/1983年生/女/湖南衡陽人/碩士研究生/深圳市北林苑景觀及建筑規劃設計院有限公司(深圳 518038)/專業方向為旅游規劃與風景園林規劃研究/E-mail:houlingmei@blysz.com