勞動力流動對中部地區農村家庭減貧影響研究

安思怡 黃靜雅 王辰靖 潘子漢 朱心蕊

[提要] 按照托達羅“預期收入理論”,經濟發展不平衡必導致勞動力流動。本文以泗縣為例,利用調查數據,統計勞動力流動與農村家庭貧困情況,采用傾向評分分配法(即PSM模型),得出勞動力流動對農村家庭減貧有顯著影響的結論。

關鍵詞:勞動力流動;家庭貧困;務工收入

中圖分類號:F24 文獻標識碼:A

收錄日期:2019年10月28日

一、問題提出

20世紀80年代中期以來,隨著我國工業化和城市化的發展,農村富余勞動力開始大規模向城市非農產業轉移就業。據國家統計局發布的抽樣調查報告顯示,2016年我國農民工總量已達2.81億,其中外出務工農民規模則達1.693億。2017年三季度末外出務工農村勞動力17,969萬人,同比增長1.8%。2018年三季度末,外出務工農村勞動力總量18,135萬人,比上年同期增加166萬人,增長0.9%。隨著外出務工人數不斷增加,外出務工農村勞動力月均收入也在增加。2017年三季度末,外出務工農村勞動力月均收入同比增長7.0%。而2018年三季度末,外出務工農村勞動力月均收入3,710元,同比增長7.3%。就此看來,主觀上人們傾向于勞動力流動能夠一定程度上緩解貧困。但是由于統計范圍、假設條件等因素的不同,學者們對此存在不同看法:一種觀點認為農村勞動力流動能夠有效緩解貧困;另一種觀點認為農村勞動力流動未必能夠減少貧困。

中部地區是僅次于我國東部地區的經濟發展第二梯隊,2017年中部六省人均GDP為48,695元。在2016年12月26日,國家發改委也印發《促進中部地區崛起“十三五”規劃》,以促進經濟發展。但安徽仍然有19個縣是國家級貧困縣,脫貧攻堅仍在路上,泗縣就是其中之一。盡管從全國來看,外出務工農村勞動力收入逐年增加,但對于農村家庭而言,勞動力外出務工是否緩解了貧困現狀仍有待研究,這也是部分農村脫貧路上的一大問題。基于此,本課題旨在對安徽泗縣進行實地調研,獲取第一手數據,從而在理論上探討勞動力流動對中部地區農村家庭減貧的影響。本文利用2019年安徽省泗縣187個農戶的微觀調查數據,重點研究了中部地區欠發達縣城勞動力流動的減貧效應。

二、數據來源及統計描述

(一)數據來源及說明。本文所用的數據來自于中部地區貧困縣安徽省宿州市泗縣的農村家庭調研(2019年1月完成),有效樣本涉及兩個鄉鎮(草溝鎮、屏山鎮)三個村莊(王樓村、屏東村、后姚村),共187份。選擇安徽省泗縣的依據在于:一是安徽省泗縣作為國家級貧困縣,值得本課題對其農村減貧方面進行探究。二是該縣勞動力流動比例較高。此外,還有筆者走訪泗縣人力資源與社會保障局以及泗縣扶貧辦獲得的數據。

(二)泗縣農村家庭貧困和勞動力流動總體特征

1、泗縣總體情況。筆者通過與泗縣人社局取得聯系,獲得了相關前期數據:2017年泗縣全縣地區生產總值191.22億元,按可比價格計算比上年增長8.9%。2017年末全縣戶籍人口96.22萬人,其中城鎮人口18.77萬人,鄉村人口77.45萬人。而通過查閱網絡上安徽省統計局的數據顯示,泗縣所在的宿州2017年地區生產總值1,466.45億元,年末戶籍人口655.47萬。2017年安徽省地區生產總值27,018億元,戶籍人口7,059.15萬。泗縣以宿州市14.68%的人口,僅貢獻了宿州市13.04%的GDP;以安徽省1.36%的人口,僅貢獻了安徽省0.7%的GDP。可見,泗縣的經濟落后于安徽省整體。

走訪期間,筆者于泗縣人社局獲得了2015年與2016年泗縣統計年鑒中,對農村住戶抽樣調查的詳細數據。其中,2015年調查了565名住戶成員,共463名常住人員,其中農業性質戶口409人,6周歲以上在校學生104人。可支配收入總計5,458,406元,其中家庭外出從業人員寄回帶回收入940,196元,約占17.22%。2016年調查選取368名住戶成員,共293名常住人員,其中農業性質戶口267人,6周歲以上在校學生62人。可支配收入4,023,833元,其中家庭外出從業人員寄回帶回收入975,189元,約占24.24%。(其余年份數據由于權限問題,無法獲知。)大致看出,外出從業帶來的收入占比有所提高。

2、樣本家庭貧困和勞動力狀況。本文主要研究勞動力流動對中部地區農村家庭減貧的影響,因此在實地調研時,著重了解了泗縣部分農村家庭貧困狀況和勞動力外出務工的情況。本次選取的草溝鎮,建檔立卡戶數為2,439戶,人數為6,987人;屏山鎮的建檔立卡人數為2,197戶,人數為6,365人。在全部187份樣本中,僅有1戶為城市戶口,其余均為農村戶口,其中有58戶為低保戶(建檔立卡37戶)。所有樣本中,有2戶無勞動力,勞動力占家庭總人口的均值為47.3%。在所有擁有勞動力的家庭中,有163戶存在勞動力外出務工的情況,外出務工的勞動力數量與家庭總勞動力的比例大約為73:100。外出務工情況較多的為夫妻雙雙外出和丈夫外出、妻子留在家中。外出務工者文化程度調查中,占比最大的為初中學歷,有189人。

外出務工者年齡在30~40歲之間的人數最多,占比39.1%;其次為20~30歲年齡段,占比為33.1%。外出務工者的性別男女比例為64:36,而他們的婚姻狀況中,已婚占到多數,占比71%。在務工地的選擇方面,可以看出大部分選擇了二線城市或者宿州市。外出務工對于泗縣農村家庭來說很常見,在全部樣本家庭中,有22人已經外出了15年以上。

三、勞動力流動對中部地區農村家庭減貧影響PSM模型分析

(一)模型說明及變量選取。為進一步探討農村家庭的誘因尤其是勞動力流動對中部地區農村家庭減貧的內在影響,本部分建立PSM模型(傾向評分分析法)對其調研進行分析。本文主要考察的是農村勞動力流動的減貧效應,把勞動力流動作為核心解釋變量,其余變量為控制變量,各變量描述性統計按照“1表示接受培訓(處理組),0表示沒有接受培訓(對照組)”來處理。A-年齡(歲);B-性別,女=0,男=1;C-文化程度,高中以下=0,高中以上=1;D-婚姻狀況,已婚=1,未婚=0;E-初次外出務工年齡(歲);F-外出工作時間(年)。

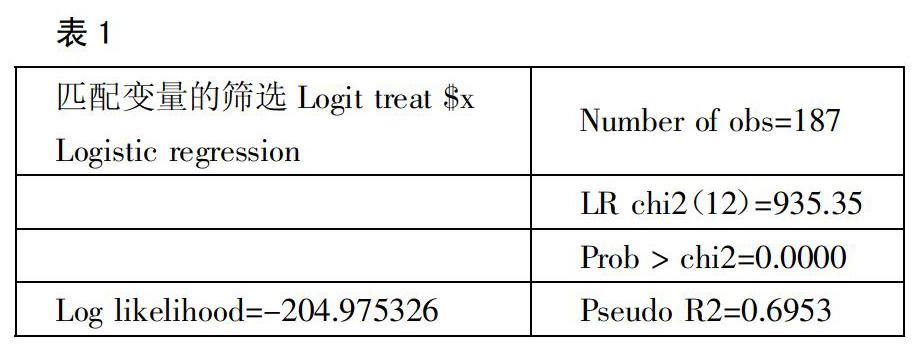

(二)模型結果。將單個家庭勞動力人數、家庭常住人口數、年齡、婚姻狀況、務工時間、務工城市分別命名為變量a、b、c、d、e、f。通過回歸分析結果可初步判定單個家庭勞動力人數、家庭常住人口數、年齡、婚姻狀況、務工時間、務工城市對緩解農村家庭的貧困程度有顯著影響。接下來運用得分進行樣本匹配并分析比較,采用最鄰近方法進行得分匹配,并對匹配變量進行篩選。(表1、表2)

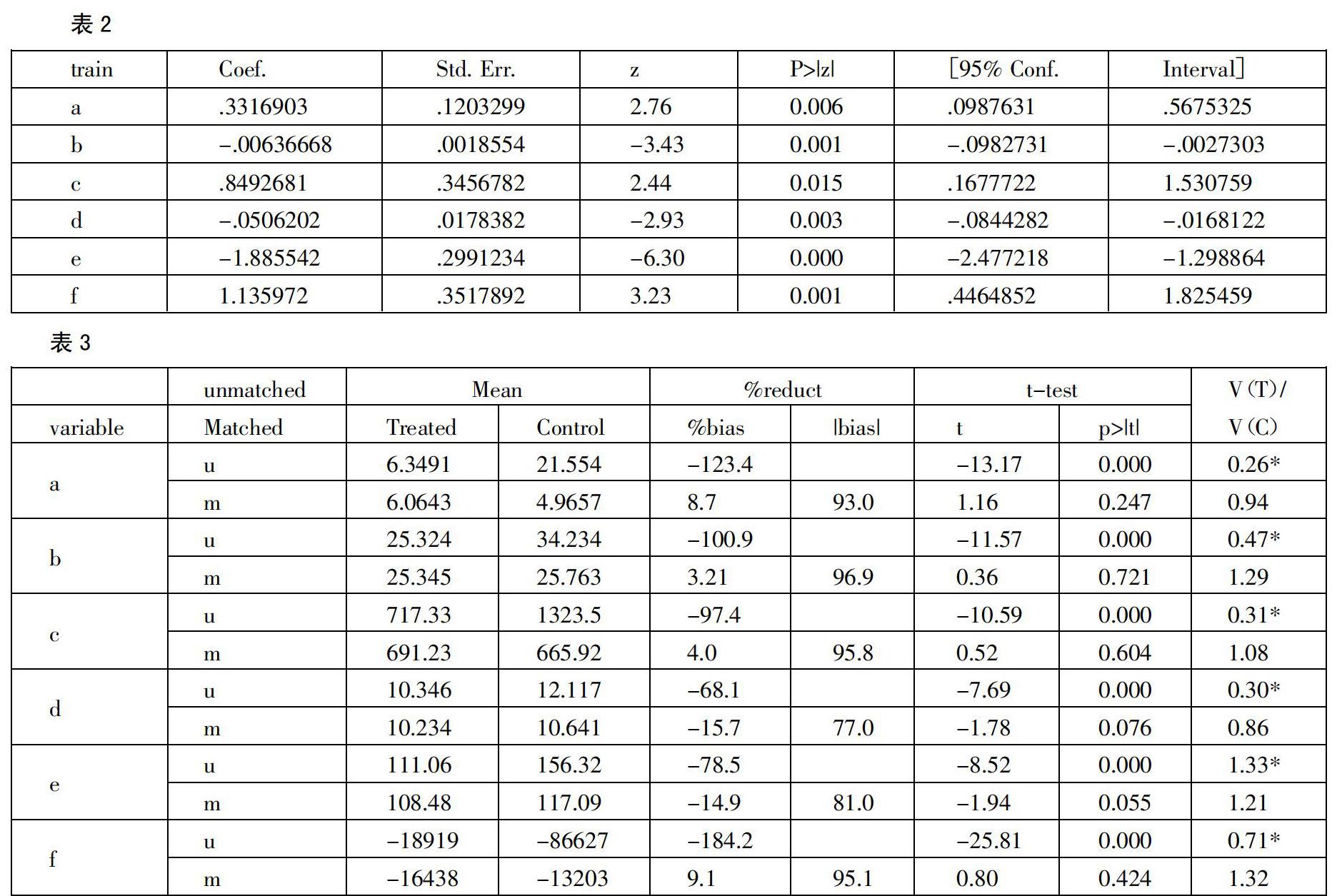

匹配處理組,進行平均處理效應的衡量,最后計算平均處理效應的標準誤差。(表3)

四、主要結論

由于觀察樣本數是187,從計量常識角度看,數據處理結果已經具有了充分的可信度。但是也存在一些主觀性問題:在回歸分析中的權重賦予以及匹配處理組數據時具有一定主觀性,不過,通過擬合度估計和誤差檢驗結果,分析結果是可信的。通過對以上分析以及一些未列出的分析細節結果的綜合分析,可以得出結論:在其他條件不變的情況下,單個家庭勞動力人數越高,家庭收入提升效應越明顯。經分析,筆者認為原因是:隨著家庭勞動人數的增加,外出就業機會增多,從而使收入增加。在對家庭常住人口數的分析中,可以得出結論:隨著家庭人口數的增多,貧困現象逐漸加劇,通俗地說:吃飯的人多了,自然會加重工作者的負擔。通過分析發現年齡在20~40歲的外出工作者對家庭收入的貢獻度最大,因為這部分勞動者的勞動能力最強、經驗最豐富,打工意愿也較為強烈。相對一些二線城市,北上廣深的打工者收入最高,對緩解家庭貧困度的作用更為明顯。相對而言,勞動力流動至這些城市會有更多的機會,收入也會更高。在分析中筆者很驚奇地發現,已婚的勞動者比未婚的勞動者有著更高的工資,筆者認為:已婚勞動者因為有著養家糊口的壓力與動力,所以會更積極工作以賺取更多工資。在對務工時間的分析中,可以得出結論:務工時間對勞工的薪資增加有正向影響,原因是因為隨著務工年限的增加,務工者經驗不斷積累,技術也更加嫻熟。通過一系列的分析,筆者可以確信:在勞動力流動過程中,單個家庭勞動力人數、家庭常住人口數、年齡、婚姻狀況、務工時間、務工城市這些因素的改變會使勞動力的流動對貧困緩解程度有不同效果。總而言之,得出結論:勞動力流動對農村家庭減貧有著顯著作用。

主要參考文獻:

[1]樊士德.勞動力流動對中國經濟增長貢獻顯著嗎?——基于區域遞歸視角的經驗驗證[J].財經科學,2014(1).

[2]鄭建,周曙東.“一帶一路”沿線貿易協定的貿易促進效應——基于PSM模型的實證分析[J].經濟經緯,2019.10.10.

[3]楊蓮娜,傅亭林.自由貿易協定對我國農產品的貿易效應研究——基于PSM法[J].中國史研究,2019(6).