巖溶隧道洞口段超前支護數值模擬

鐘劍, 傅鶴林, 唐超

(1.湖南路橋建設集團有限責任公司, 湖南 長沙 410004;2.中南大學, 湖南 長沙 410075)

1 工程概況

重慶內環快速路南半環巴南區境內吉慶隧道位于老王沖倒轉背斜的西北翼,主要巖性為泥盆系上統和石炭系下統的泥質灰巖、混灰巖夾灰巖、頁巖及砂巖。隧道埋深6 m,圍巖Ⅴ級,上覆3 m厚土層,圍巖與土層的物理力學參數見表1。采用三臺階法進洞,支護方法及參數見表2。

表1 圍巖與土層的物理力學參數

表2 支護方法及參數

2 隧道洞口模型的建立

2.1 模型構建

根據現場實際地質情況,分析范圍取長×寬×高=40 m×70 m×40 m。采用Mohr-coulomb理想彈塑性模型,超前管棚采用Beam單元,鋼拱架+網噴初期支護采用Shell單元。

2.2 計算參數選取

結合該隧道地質資料,參照《公路隧道設計規范》,確定圍巖及材料參數(見表1、表2)。

2.3 計算邊界與初始應力場

邊界條件:地表為自由邊界,模型左、右、前、后及底部施加法向約束。

初始應力場條件:取自重應力場,圍巖泊松比取0.33,水平應力與垂直應力的關系為σzz=σxx=2σyy。

2.4 進洞開挖與支護的模擬

進洞施工模擬工序為注漿預加固→設置30 m長管棚預支護→開挖上臺階5 m→中臺階、下臺階開挖,各相差5 m→施作初期支護。以此循環,直至開挖完成。

模型建立中,對于位移,x向為水平方向,y向為豎向,且以重力方向為負向,z軸負向為隧道開挖方向。

3 數值模擬分析

采用上述模型,對管棚+預注漿超前支護、管棚支護、預注漿及無任何支護作用下隧道洞口的力學效應進行對比分析。

3.1 模擬結果

3.1.1 預注漿+超前管棚支護的模擬

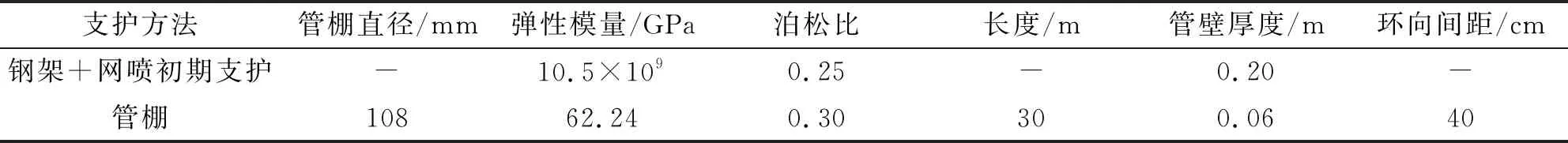

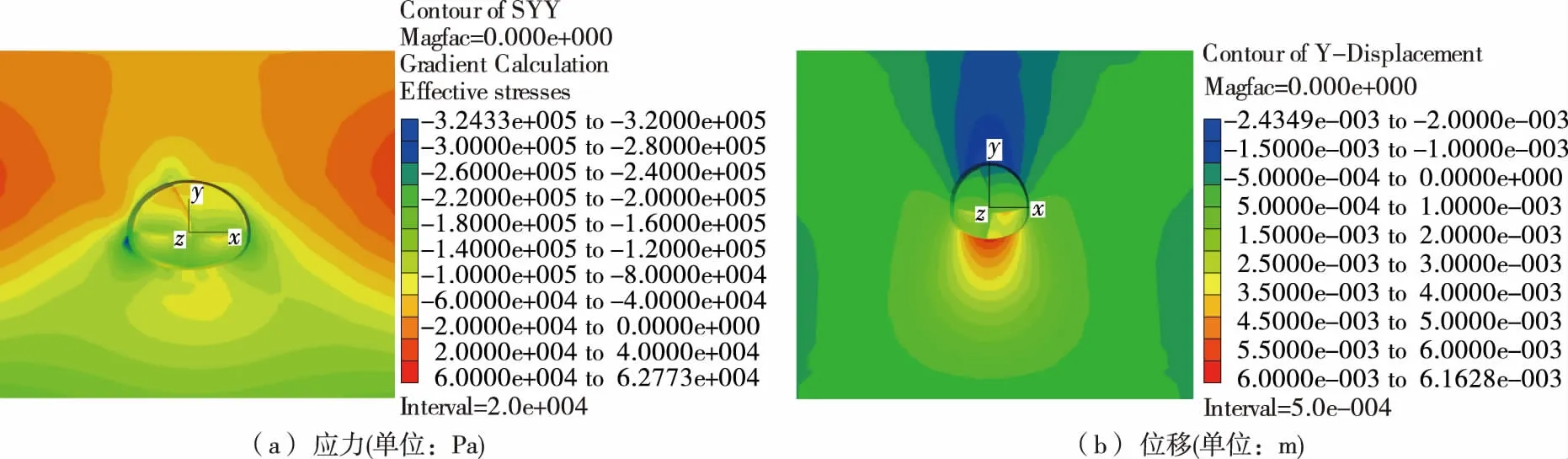

對隧道洞口采用預注漿+管棚超前支護時,上臺階開挖豎向應力及位移見圖1。由圖1可知:整個開挖過程中圍巖應力對稱分布,隨著臺階的推進,掌子面因卸載產生低應力區,拱腳則形成高應力區,與開挖前相比,應力提高100%;最大沉降均出現在拱頂,地表沉降對稱,且離地表中線越近,沉降越大,隧道頂部地表沉降為4~6 mm。

圖1 預注漿+管棚支護時上臺階開挖y向應力及位移(單位:m)

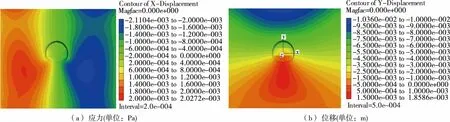

3.1.2 預注漿加固的模擬

對隧道洞口地表僅進行預注漿支護時,上臺階開挖豎向應力及位移見圖2。由圖2可知:縱橫向應力相對隧道軸線對稱,隨著開挖的推進,出現局部應力集中(拱腳與拱頂部位),但未出現拉應力,橫向應力最大值在0.4 MPa左右,豎向應力最大值在1.0 MPa左右;拱頂位移和地表沉降呈對稱分布,地表沉降最大值為11.3 mm。

圖2 預注漿支護時上臺階開挖y向應力及位移(單位:m)

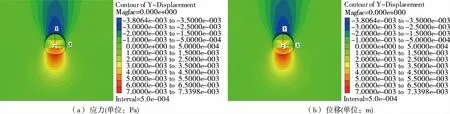

3.1.3 管棚超前支護的模擬

進洞僅采用管棚超前支護時,上臺階開挖豎向應力及位移見圖3。由圖3可知:采用管棚超前支護時,上臺階開挖時豎向應力和位移呈對稱分布。隨著開挖的推進,水平位移與縱向位移在拱頂、拱腳及仰拱處變化較大,地表沉降范圍逐步增大,開挖完成后最大豎向位移為10 mm左右,水平位移為2.4 mm左右,上部地表沉降為6~8 mm。

圖3 管棚超前支護時上臺階開挖y向應力及位移(單位:m)

3.2 對比分析

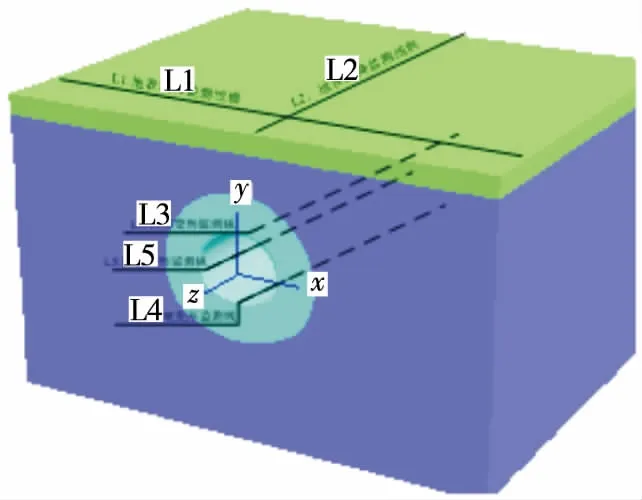

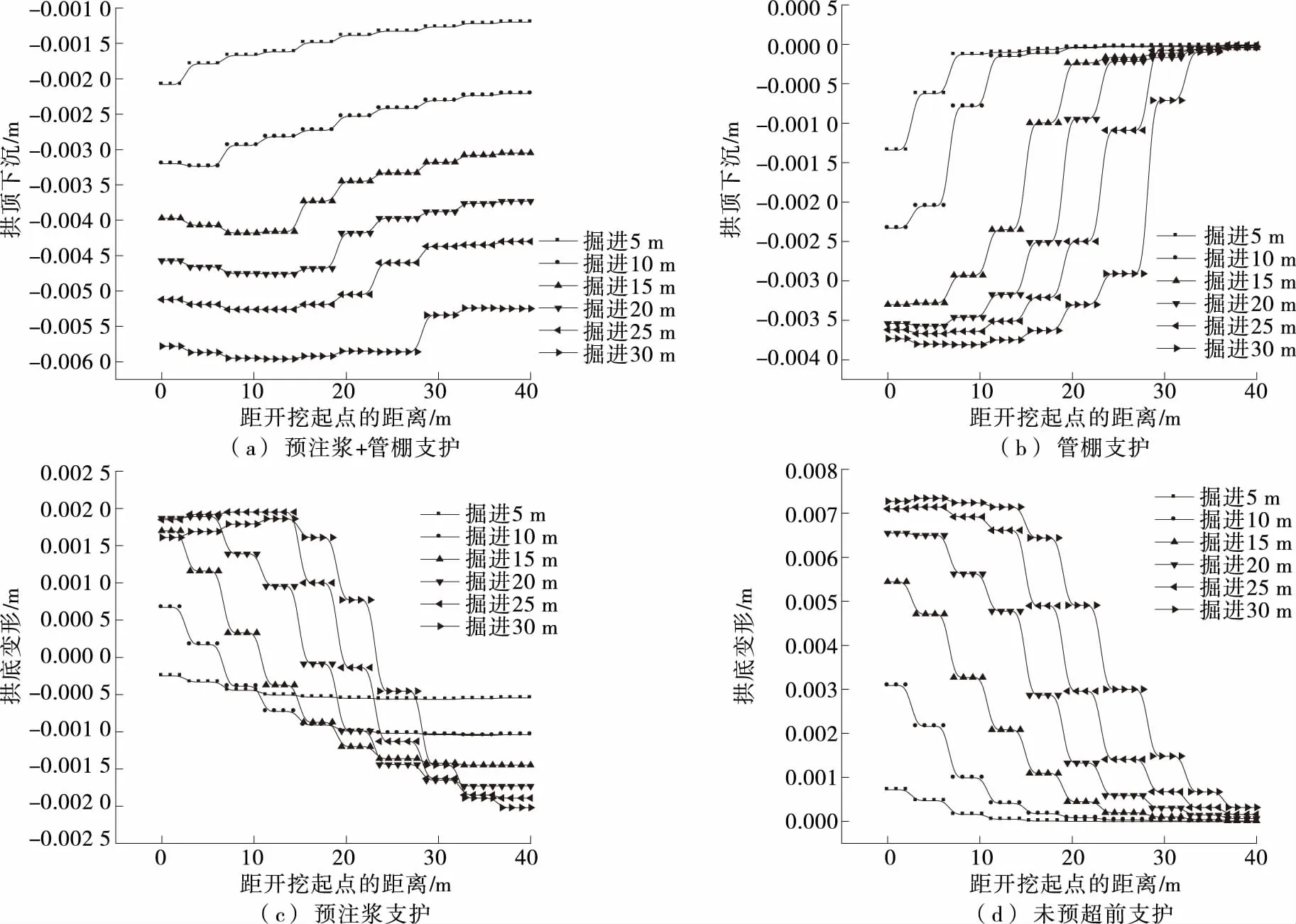

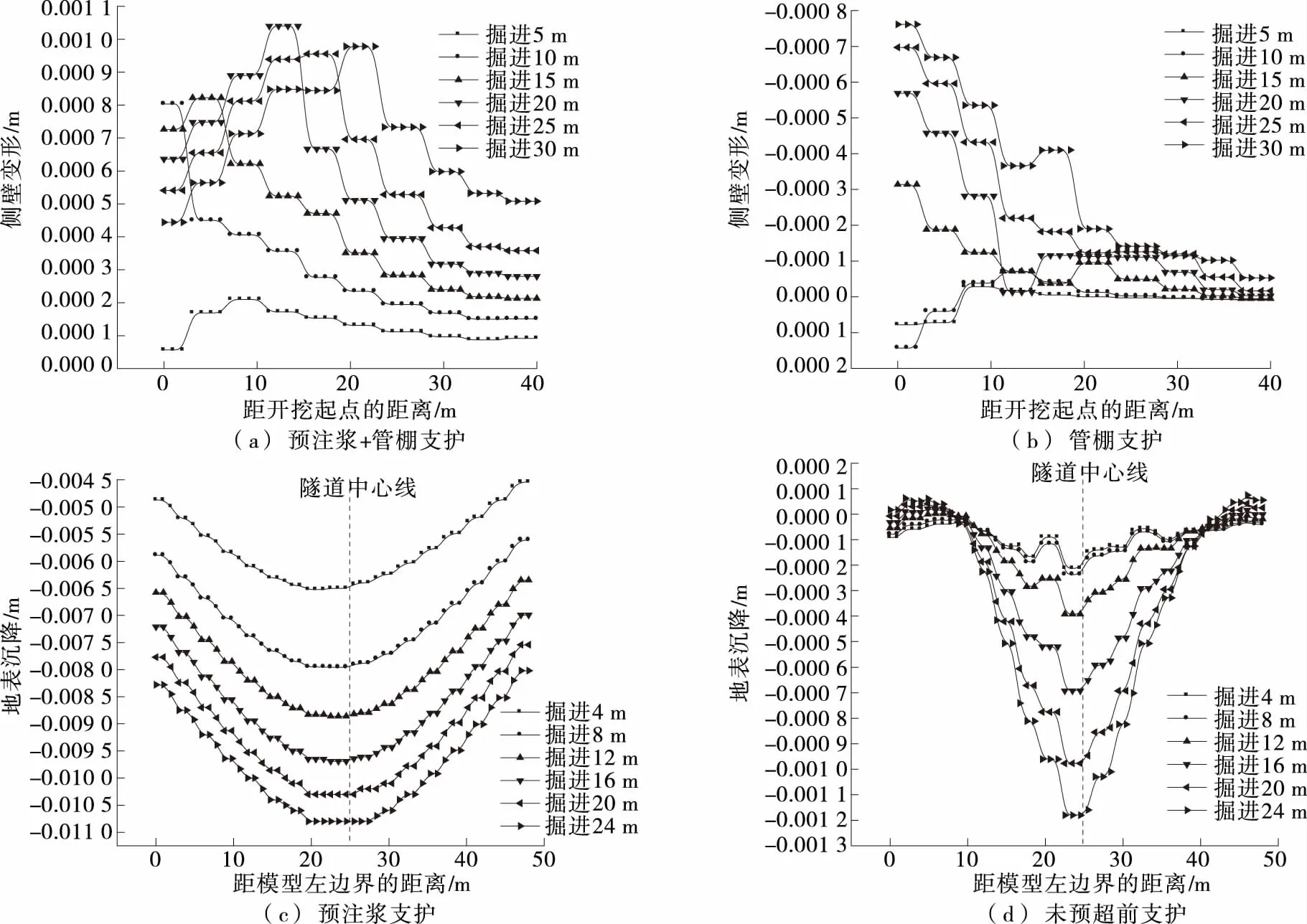

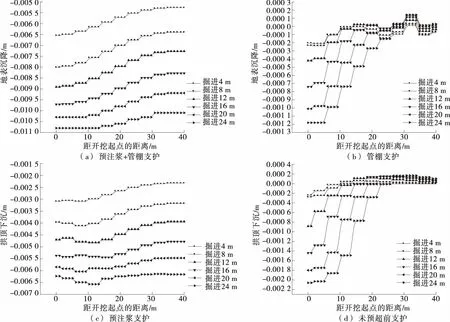

為對比各種支護方法的效果,設置圖4所示5條變形監測線L1~L5[其中L1為地表沉降監測線(橫),L2為地表沉降監測線(縱),L3為拱頂變形監測線,L4為拱底變形監測線,L5為側壁變形監測線],每掘進5 m記錄各監測線的位移分布,結果見圖5~9。

圖4 變形監測線的布置

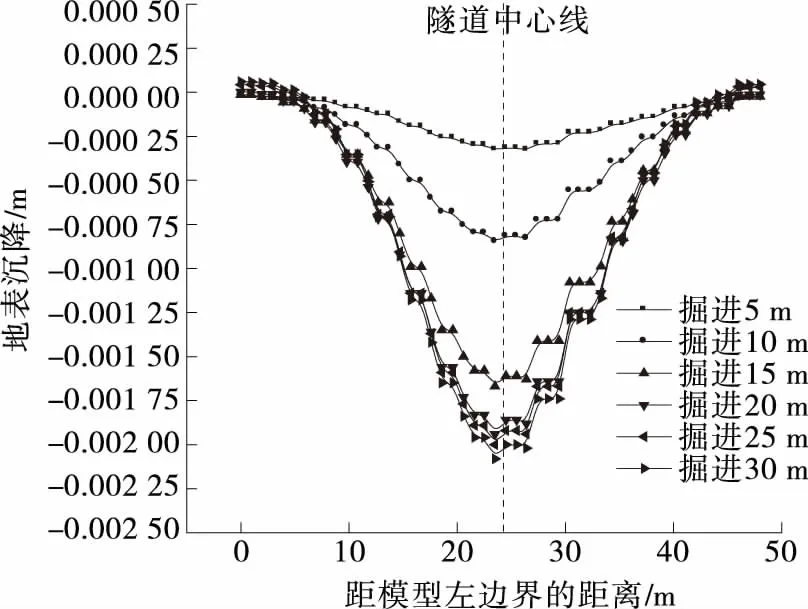

由圖6可知:隨著隧道開挖臺階的推進,地表沉降不斷增加,最后趨于穩定;采用預注漿+管棚、管棚、預注漿3種不同超前支護方式,盡管地表沉降值不同,但變形規律基本一致。

圖5 監測線L1地表沉降的變化

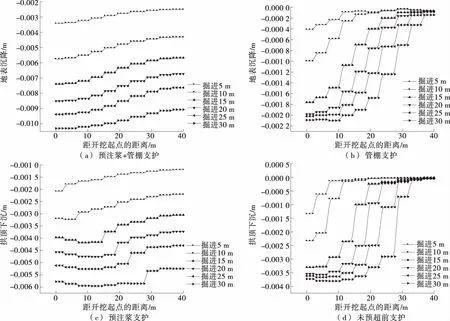

由圖7可知:隨著隧道開挖臺階的推進,拱頂沉降呈增大趨勢,拱頂沉降隨著掌子面的推進而變化,最終趨于穩定。

圖6 監測線L2隧道拱頂沉降的變化

由圖8可知:隨著臺階的開挖,仰拱部位逐步隆起,最終趨于穩定。

由圖9可知:超前支護措施對監測線L5隧道左側拱腰收斂值的影響并不大,最終達到穩定。

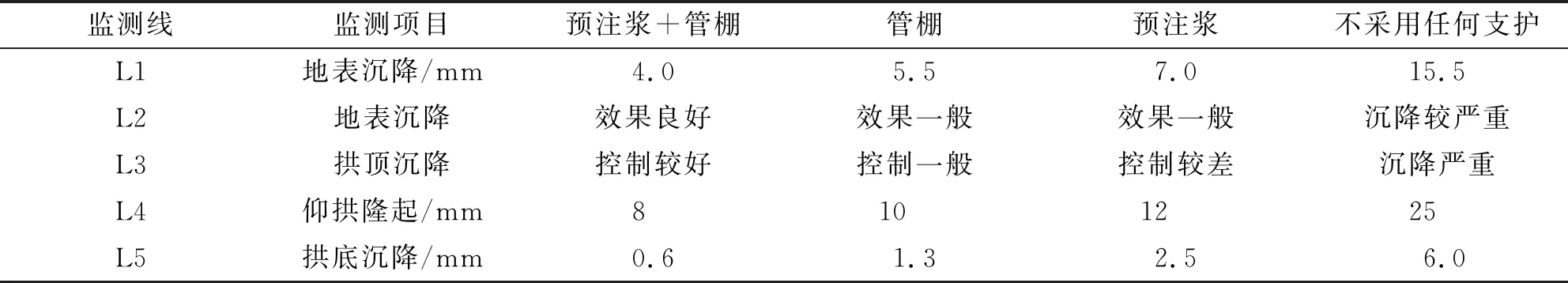

預注漿+管棚、管棚、預注漿和不采用任何支護方式下隧道沉降變形對比見表3。

圖7 監測線L3隧道拱頂沉降的變化

圖8 監測線L4隧道拱底隆起的變化

圖9 監測線L5隧道左側拱腰收斂值的變化

監測線監測項目預注漿+管棚管棚預注漿不采用任何支護L1地表沉降/mm4.05.57.015.5L2地表沉降效果良好效果一般效果一般沉降較嚴重L3拱頂沉降控制較好控制一般控制較差沉降嚴重L4仰拱隆起/mm8101225L5拱底沉降/mm0.61.32.56.0

4 結論

(1) 采取預支護措施可控制地表沉降,對于破碎圍巖、淺埋地段隧道進洞,為確保進洞安全,采取預支護措施很有必要。

(2) 就控制拱頂沉降而言,幾種支護方式的效果為預注漿+管棚支護>管棚支護>預注漿支護;就仰拱隆起面和隧道側壁收斂控制而言,預注漿+管棚支護、管棚支護、預注漿支護的效果相當;就控制隧道圍巖應力、位移而言,預注漿+管棚支護的效果最好,管棚支護、預注漿的效果相當。