歐美軟件定義衛星項目最新進展

李薇濛 陳建光 (中國航天系統科學與工程研究院)

2019年,歐洲研制的全球首顆軟件定義商業通信衛星“量子”(Quantum)衛星先后完成平臺建造、平臺與載荷的集成以及整星熱真空環境測試等關鍵節點,計劃2020年下半年發射升空,表明軟件定義衛星即將進入實用化階段。本文以歐洲“量子”衛星和洛馬公司(LM)“智能衛星”(SmartSat)為代表,介紹歐美軟件定義衛星項目的最新進展。

1 軟件定義衛星簡介

軟件定義衛星是通過軟件升級實現有效載荷功能或性能參數重新配置的一類新型衛星。這類衛星可以改變載荷的用途,例如,將通信載荷重新定義為一臺導航接收機,或者改變載荷的工作特性,包括衛星通信的頻率、覆蓋區域、信號強度等。

軟件定義衛星的核心是軟件定義無線電技術。軟件定義無線電是一種新型的無線電體系結構,通過硬件和軟件的結合使無線網絡和用戶終端具有可重新配置的能力。軟件定義無線電提供了一種建立多模式、多頻段、多功能無線設備的有效且相當經濟的解決方案,可通過軟件升級實現功能的提高。軟件定義無線電可使整個系統(包括用戶終端和網絡)采用動態的軟件編程對設備特性進行重新配置。

軟件定義衛星即是軟件定義無線電技術的天基應用。傳統的衛星信號設計思路是將高頻射頻信號經天線接收后下變頻成為中頻信號,以保證放大器穩定工作并減小干擾;中頻信號進一步經過模數轉換器將模擬信號轉換為便于星上處理的數字信號,并作為信號處理器輸入。軟件定義衛星的本質是射頻部分信號的數字化,以實現可編程或軟件定義。與傳統衛星的不同之處還在于,軟件定義衛星為適用多種工作頻率,采用寬帶接收天線,實現多個頻點的信號接收和發射;而傳統衛星僅能接收和發射經設計的特定頻點信號。

軟件定義衛星具備多方面的優點:第一,可使衛星通過功能更新,適應不斷發展的用戶需求;第二,通過加載不同的軟件,實現多功能衛星;第三,改變目前以有效載荷為核心的衛星設計理念,使衛星具備功能可重構能力和靈活性。

2 歐洲“量子”衛星項目發展情況

“量子”衛星簡介

“量子”衛星是歐洲通信衛星公司(Eutelsat)的新型通信衛星,由歐洲航天局(ESA)和歐洲通信衛星公司于2015年啟動研制,主承包商空客防務與航天公司(ADS)負責研制有效載荷以及衛星總裝測試,英國薩瑞衛星技術有限公司(SSTL)負責提供衛星平臺,即“靜地軌道迷你衛星平臺”(GMP)。該衛星可實現覆蓋區域、頻段、帶寬和功率的重新配置,根據需要開展不同的衛星通信業務,也可通過調整覆蓋區域,減少有意或無意的信號干擾。

“量子”衛星質量3.5t,功率為7kW,設計壽命15年,采用全Ku頻段通信,通信容量可達6~7Gbit/s,首星研制成本為1.98億美元。“量子”衛星可通過軟件驅動,實現多種性能的在軌調整,一是衛星覆蓋范圍的調整:利用電子調節、波束成形、跳變波束等技術,根據需要調節波束覆蓋區域形狀,單個波束既可以覆蓋任意形狀的一個區域,也可以覆蓋多個獨立的區域;二是工作頻率的調整:利用可編程信道在上/下行鏈路頻段(12.75~14.80GHz和10.7~12.75GHz)范圍內動態調整工作頻段,頻譜使用率從86%提高到98%以上;三是信號功率可進行動態協調,減少覆蓋區域內外界噪音對信號的干擾。

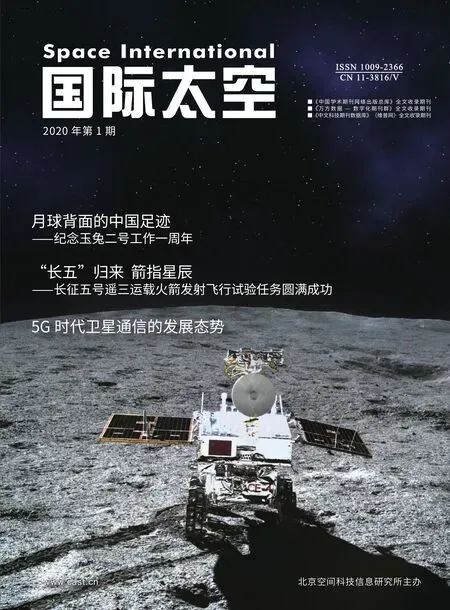

歐洲“量子”通信衛星示意圖

后續進展

2017年5月,歐洲通信衛星公司計劃加購至少兩顆“量子”衛星,利用3顆衛星實現全球覆蓋,將軍事用戶作為主要服務對象。2018年12月,第一顆衛星的有效載荷運至法國圖盧茲工廠并開始測試;2019年1月,衛星平臺完成建造;2019年5月完成有效載荷與衛星平臺的集成;2019年9月完成熱真空測試,最后衛星將被運至法屬圭亞那庫魯航天發射場,計劃于2020年下半年搭乘阿里安-5(Ariane-5)火箭發射。第2顆衛星計劃于2020-2021年間發射,主要覆蓋亞洲地區。

“量子”衛星項目的提出和研制,推動了天基軟件定義無線電技術進入應用階段,標志著軟件定義衛星邁出了重要一步。

3 洛馬“智能衛星”項目發展情況

“智能衛星”簡介

2019年3月,洛馬公司宣布正在研制“智能衛星”軟件定義衛星。該衛星通過軟件的在軌更新改變或增加衛星功能,不僅帶寬可調、波束可變、還可自主監測和防御網絡威脅。“智能衛星”具有獨特的技術優勢,體現在以下四個方面:

1)架構方面。該衛星采用柔性架構,其基于洛馬公司的LM-50微小型平臺研制,但也可將立方星、LM-2100大型衛星平臺等各種尺寸的平臺作為開發基礎。

2)制造方面。衛星使用洛馬公司的標準化系列平臺和增材制造技術建造。

3)網絡安全方面。衛星采用自主檢測和網絡威脅防御技術,可定期更新星載網絡防御軟件,具有自我診斷和快速重置能力。

4)數據處理能力方面。智能衛星的星載計算機由美國國家科學基金會下屬太空、高性能和彈性計算中心(SHREC)研制,具備高功率、抗輻射等特點。該計算機采用虛擬機技術,充分利用星載多核處理器,可在同一臺計算機中同時運行多個服務器,最大限度地提高內存利用率、星上處理能力和網絡帶寬。

后續演示驗證計劃

洛馬公司計劃利用10個微小衛星項目開展在軌試驗。該系列項目均由洛馬公司使用內部資金作為支撐。目前僅公開了首批發射的兩個項目,分別是“萊納斯”(Linus)和“小馬速遞”(Pony Express)。“萊納斯”項目由兩顆12U的立方星組成,將驗證“智能衛星”和衛星部件的3D打印技術。“小馬速遞”項目包括多顆6U立方星,計劃部署在低地球軌道,驗證衛星網絡通信技術。其首顆試驗衛星用于測試云計算基礎設施,后續衛星將驗證基于射頻網絡的集群編隊和星間通信網絡。

洛馬公司“智能衛星”變革了衛星的設計、建造和交付方式。該系列衛星將實現快速批量生產,通過軟件在軌更新,快速響應新的任務需求,提升性能,縮短全壽命周期成本。衛星強大的在軌數據處理能力可減少帶寬需求,為未來的天基數據中心奠定技術基礎。

洛馬公司“智能衛星”示意圖

4 軟件定義衛星技術的應用前景

衛星通信是最早應用軟件定義衛星技術的領域,軟件定義衛星技術可極大提升通信衛星有效載荷的靈活性。一方面,該技術可以改變傳統地球靜止軌道通信衛星在工作期內無法及時更新通信技術的劣勢;另一方面將改變目前的通信衛星制造模式,可按照一定的規格實現通信衛星的批量、預先制造,從而縮短衛星研制周期,降低研制成本。同時用戶也可根據業務需要和衛星的健康狀態,最大程度地利用衛星能力。

未來,一星多能的軟件定義衛星還可提供快速響應能力。通過軟件定義的方式,可將多種功能集成于一顆衛星上,如多頻段衛星通信、衛星導航、雷達成像偵察,甚至針對雷達/通信信號的電子偵察或電子對抗,從而達到一星多能、一星多用的目的。在平時,該衛星可定義為普通的通信衛星,滿足日常通信需求;在戰時則可定義為雷達成像偵察衛星和電子偵察衛星,實現對敵方軍事行動的偵察監視,并在完成對目標的打擊后實施打擊效果評估。