幼齡茶園間作大豆、玉米對土壤養分的影響

邢瑤 唐鎖海 陳暄 徐德良 孫春霞 張春 馬俊

摘要:分析幼齡茶樹與大豆、玉米間作及秸稈覆蓋還田對土壤養分狀況等的影響。結果表明,間作大豆、玉米及秸稈還田后均能夠提高土壤pH值,緩解茶園的土壤酸化現象。開花期,間作不同品種大豆,土壤全磷、全鉀、速效磷、速效鉀、鈣、鎂、鋁含量均高于對照,但土壤全氮含量變化不同;間作玉米土壤全氮含量降低,不利于幼齡茶樹生長。秸稈還田后40 d,各處理土壤全磷、全鉀、速效鉀、鈣、鎂、鋁含量均高于對照,但全氮、速效磷含量變化存在差異,通豆07-195和蘇糯11號處理土壤全氮含量顯著蘇菜豆6號處理土壤速效磷含量,與對照無顯著性差異。綜合土壤pH值和養分變化情況,間作通豆6號更利于茶園土壤養分的改善,蘇糯14號秸稈處理在還田后40 d對土壤改良作用最佳。

關鍵詞:茶樹;大豆;玉米;間作;土壤養分

中圖分類號: S151.9+5 ?文獻標志碼: A ?文章編號:1002-1302(2020)24-0132-03

揚州綠楊春茶是我國傳統名茶,主要種植在儀征市月塘山、銅山等山區丘陵地帶,當地地形較為復雜,土壤貧瘠、肥力較差,因此影響茶園建設和大規模投入。幼齡茶園和按機械化管理建設的新茶園,茶蓬行間距較大,適合間套種其他作物,茶園合理間套種或間作后秸稈還田,能夠降低土壤容重,改善土壤團粒結構,提高土壤有機質含量以及蓄水保水能力,抑制雜草和病蟲害,增加土壤微生物含量[1]。此外,合理間套種能夠改善茶園生態環境,增強漫射光,對提高茶葉產量、品質具有積極作用[2]。近年來,茶園間作研究多集中在茶草間作方面[3-5],且不同地區間作效果不同[6-7]。為研究適宜江蘇省揚州市植茶土壤的間作、還田品種,改善土壤性狀,本試驗通過幼齡茶樹與不同品種大豆、玉米間作并將秸稈覆蓋還田,探討間作茶園土壤養分變化情況,為幼齡茶園提供間作改土的適宜品種提供理論依據。

1 材料與方法

1.1 試驗材料

茶樹品種選用4齡黃金芽,其他間作作物選用通豆6號、蘇菜豆6號、通豆07-195、蘇糯14號、蘇糯11號。試驗于2018年6月下旬至10月上旬在儀征青峰生態農業有限公司茶園(119°02′40.91″E?32°20′3.75″N)進行,該地位于揚州市西部丘陵區,屬北亞熱帶季風氣候區,四季分明,年平均氣溫 15 ℃,地質復雜,主要地層分布為雨花臺組礫石及白堊系紅層[8],耕層薄、多石。試驗地土壤理化性狀:全氮含量1.04 mg/g、全磷含量0.47 mg/g、全鉀含量11.92 mg/g、速效磷含量0.06 mg/g、速效鉀含量28.62 mg/g、鎂含量9.36 mg/g、鈣含量3.09 mg/g、鋁含量65.05 mg/g,pH值5.45。

1.2 試驗設計

試驗設6個處理,即CK(茶樹單種)、T1(間作通豆6號)、T2(間作蘇菜豆6號)、T3(間作通豆 07-195)、T4(間作蘇糯14號)、T5(間作蘇糯11號)。隨機區組設計,每個小區36 m2,起壟栽培,每個處理重復4次。茶樹單種作為對照,6月30日在茶樹行間種植大豆、玉米,玉米開花后秸稈覆蓋還田。試驗期間各處理的田間管理一致。

1.3 指標測定

分別于播種前、開花期(播種后約55 d)、秸稈還田后40 d采集0~20 cm土層的土樣。每小區采樣3次,剔除石塊、殘根等雜物,自然風干后過篩。

土壤理化性狀分析[9]:采用pH儀測定pH值;凱氏定氮法測定全氮含量;酸溶—鉬銻抗比色法測定全磷含量;酸溶—火焰光度法測定全鉀含量;鹽酸、氟化銨—鉬銻抗比色法測定速效磷含量;乙酸銨—火焰光度法測定速效鉀含量;鹽酸、硝酸消解后,采用ICP儀器測定鈣、鎂、鋁金屬元素含量。

1.4 數據處理

試驗所有數據均用Excel 2007整理和作圖,并利用SAS 9.3進行統計分析,采用LSD法進行差異顯著性檢驗(α=0.05)。

2 結果與分析

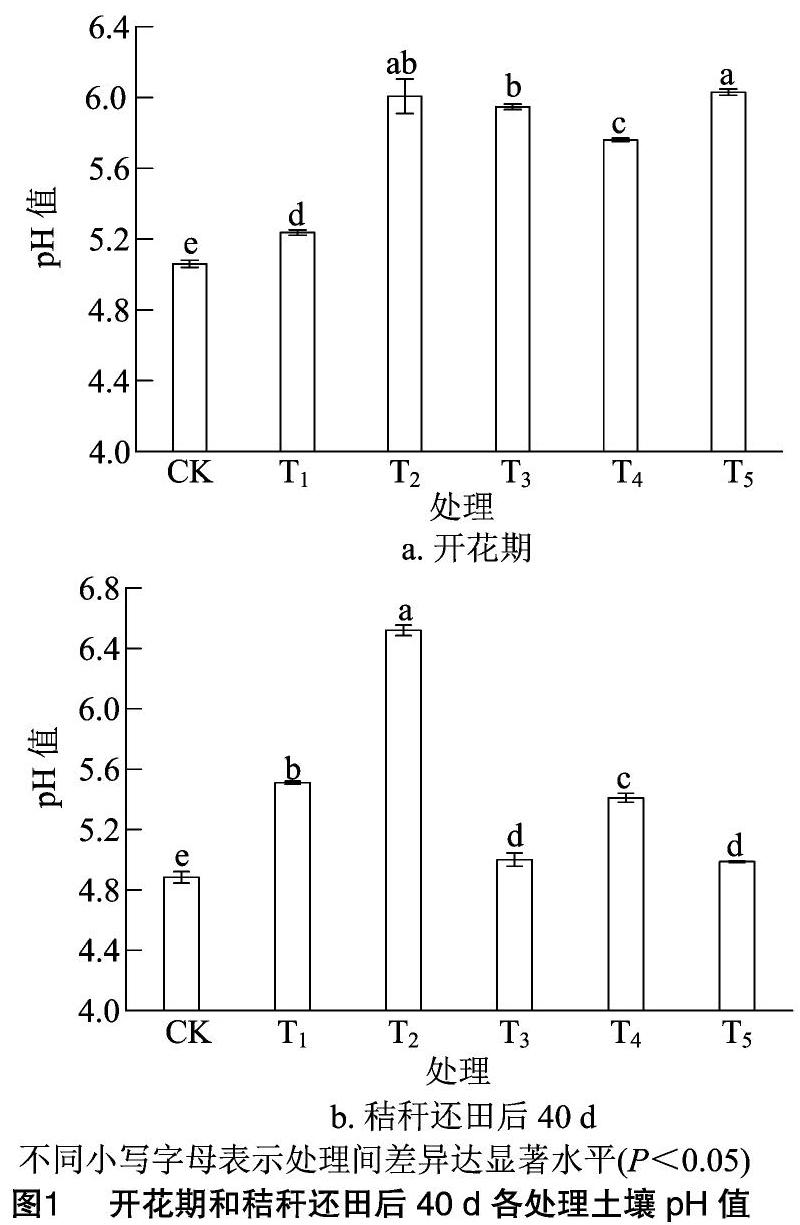

2.1 間作大豆、玉米對茶園土壤pH值的影響

土壤pH值對土壤中生物活動、有機物轉化以及礦質元素的吸收利用有重要影響。由圖1可知,在開花期,間作大豆和玉米,土壤pH值均顯著高于對照,其中T5最高,顯著高于T1、T3和T4;在秸稈還田后40 d,間作各處理pH值均顯著高于對照,其中T2最高。未進行間作的對照處理,在開花期和秸稈還田后40 d相比土壤pH值下降。可見,茶樹間作大豆、玉米以及將其秸稈還田有利于提高土壤pH值,而單種茶樹,茶園土壤呈酸化趨勢。

2.2 間作大豆、玉米對茶園土壤養分狀況的影響

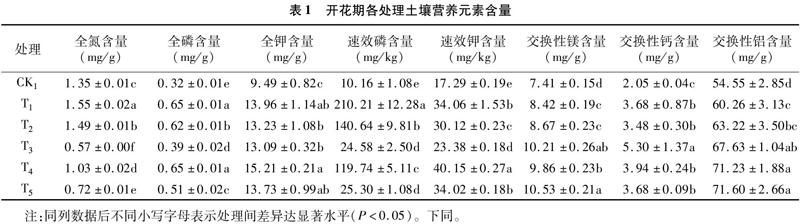

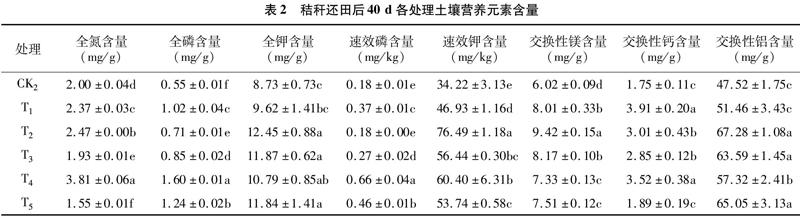

2.2.1 對土壤氮、磷、鉀全量的影響 由表1可知,開花期T1和T2土壤的全氮含量顯著高于對照,T3、T4和T5顯著低于對照,可見通豆07-195和玉米在生長過程中存在與茶樹爭氮素的情況;T1和T4土壤全磷含量顯著高于其他處理;土壤全鉀含量以T4最高。由表2可知,秸稈還田40 d后,T1、T2和T4的土壤全氮含量顯著高于對照,全氮含量以T4最高,T5最低;T4和T5土壤中全磷的含量比T1、T2、T3增加明顯;土壤全鉀含量以T2最高,但與T3、T4和T5差異不顯著。間作大豆、玉米在開花期和秸稈還田后40 d,處理的全磷和全鉀含量均高于對照,說明間作大豆和玉米及秸稈還田均能夠提高土壤中全磷和全鉀的含量。

2.2.2 對土壤有效養分的影響 由表1可知,開花期各處理土壤的速效磷和速效鉀含量均高于對照,速效磷含量表現為T1>T2>T4>T5>T3,其中T1顯著最高。T4土壤中的速效鉀含量顯著高于其他處理,表現為T4>T1>T5>T2>T3。秸稈還田40 d后,土壤速效磷的含量以T4和T5較高,顯著高于其他處理,T2與對照無顯著性差異;土壤速效鉀含量各處理均高于對照,T2又顯著高于其他處理,表現為T2>T4>T3>T5>T1。

2.2.3 對土壤其他養分的影響 由表1、表2可知,開花期和秸稈還田后40 d,各處理的交換性鎂、交換性鈣、 交換性鋁元素均高于對照。其中開花期,T3和T5土壤交換性鎂的含量顯著高于T1和T2;T3土壤交換性鈣含量顯著最高,其他處理差異未達顯著水平;土壤中交換性鋁以間作玉米的T4和T5較高,顯著高于T1和T2。秸稈還田后40 d,土壤交換性鎂含量以豆科秸稈的3個處理較高,顯著高于T4和T5;T1和T4土壤交換性鈣含量顯著高于其他處理,其中以T1最高;T2、T3和T5土壤中交換性鋁的含量顯著高于T1、T4和對照,T2土壤交換性鋁含量最高。

3 討論與結論

作物間作有利于提高土地利用率,改善田間小氣候,提高經濟效益。已有研究表明,茶園間作大豆可以降低葉部病害發生概率,減少雜草生長,促進茶樹生長,提高茶葉產量,增加茶園經濟效益,秸稈還田后還可改善土壤養分狀況[10-11]。夏季在茶園間作玉米,還能降低土壤和茶樹葉面溫度,提高茶苗成活率[7]。本試驗表明,間作大豆和玉米比單種茶樹能提高土壤pH值,大豆、玉米秸稈還田可以緩解土壤酸化。其中通豆6號和蘇菜豆6號在秸稈還田后40 d,土壤pH值相比間作時仍有所上升,這可能與秸稈的腐爛速度及秸稈還田量有關。土壤全氮是供應植物有效氮素的源和庫,間作通豆6號和蘇菜豆6號,土壤中全氮含量增加,其中通豆6號顯著最高;間作通豆07-195和玉米,土壤中全氮含量降低,這表明間作通豆07-195和玉米會加劇與茶樹爭氮,這可能是由于通豆07-195生長較旺盛,覆蓋整個茶行,遮陰降低了植株潛在的固氮能力,增加了對土壤氮素的吸收[12]。玉米自身不具有固氮能力,在栽植過程中雖然保持與茶行的距離,但根系發達,必然出現與茶樹爭氮的現象,氮素作為生命活動的物質基礎,在相同施肥條件下,間作玉米不利于茶樹的生長發育。間作促進了土壤體系對土壤磷素的挖掘利用[13],5個處理的土壤全磷和速效磷含量均顯著高于對照,但間作通豆07-195和2個玉米品種土壤速效磷含量顯著低于間作通豆6號和蘇菜豆6號的2處理,這可能是因為間作通豆07-195和2個玉米品種土壤鋁含量增加,吸附或固定了酸性土壤中的磷導致。一般情況下,茶園不需要補充鈣,過量的鈣不利于植株生長,5個處理均使土壤鈣含量增加,其中通豆07-195顯著最高,間作通豆6號、蘇菜豆6號、蘇糯14號和蘇糯11號土壤鈣含量差異不顯著,但通豆6號和蘇菜豆6號土壤鈣含量均低于間作玉米的2個處理。

秸稈還田的分解過程受秸稈自身性質和土壤環境等多方面的影響。本試驗表明,在秸稈還田后40 d,不同作物秸稈對土壤養分的影響不同。蘇糯14號處理土壤全氮含量顯著最高,通豆07-195和蘇糯11號處理土壤全氮含量顯著低于對照,這可能是因為秸稈自身C/N較高,影響了其在土壤中的分解速度,在剛開始腐解階段,土壤微生物與作物競爭礦化態氮素,因而出現了秸稈還田后全氮含量下降的情況[14-15]。除蘇菜豆6號外,其他處理土壤磷含量均增加,這可能與蘇菜豆6號秸稈還田后土壤中鋁、鎂含量較高有關。5個處理秸稈還田后40 d,土壤全鉀和速效鉀的含量均高于對照,其中土壤速效鉀含量顯著增加,這與前人的研究[16-17]一致。

綜上所述,在本試驗條件下中,考慮土壤養分變化情況,間作通豆6號更利于茶園土壤養分的改善。雖然通豆6號和蘇糯14號處理土壤鈣含量顯著高于其他處理,但根據土壤pH值和養分變化,蘇糯14號秸稈處理在還田后40 d對土壤改良作用最佳。

參考文獻:

[1]韋持章,農玉琴,陳遠權,等. 茶樹/大豆間作對根際土壤微生物群落與酶活性的影響[J]. 西北農業學報,2018,27(4):537-544.

[2]董召榮,沈 吉,朱玉國,等. 幼齡茶樹與小黑麥間作系統的生態效應[J]. 熱帶作物學報,2007,28(4):66-72.

[3]宋同清,王克林,彭晚霞,等. 亞熱帶丘陵茶園間作白三葉草的生態效應[J]. 生態學報,2006,26(11):3647-3655.

[4]嚴 芳,婁艷華,陳建興,等. 間作白三葉草對茶園溫濕度和茶樹根系生長的影響[J]. 熱帶作物學報,2017,38(12):2243-2247.

[5]詹 杰,李振武,鄧素芳,等. 茶草互作模式下茶園環境及茶樹生長的初步變化[J]. 草業科學,2018,35(11):2694-2703.

[6]龔自明,李傳忠,向常均,等. 間作和施肥對新定植茶苗生長的影響[J]. 茶業通報,2002,24(1):19-20.

[7]呂小營,歐陽石光,張麗霞. 山東新建茶園間作花生與春玉米的效應比較[J]. 山東農業科學,2011(8):29-32.

[8]經蘇龍. 儀征市工程地質區劃[J]. 水文地質工程地質,1995(4):14-15.

[9]鮑士旦. 土壤農化分析[M]. 北京:中國農業出版社,2000.

[10]張 洪,張孟婷,王福楷,等. 4種間作作物對夏秋季茶園主要葉部病害發生的影響[J]. 茶葉科學,2019,39(3):318-324.

[11]黎健龍,涂攀峰,陳 娜,等. 茶樹與大豆間作效應分析[J]. 中國農業科學,2008,41(7):2040-2047.

[12]Jensen E S. Grain yield,symbiotic N2 fixation and interspecific competition for inorganic N in pea-barley intercrops[J]. Plant and Soil,1996,182(1):25-38.

[13]夏海勇,李 隆,張 正. 間套作體系土壤磷素吸收優勢和機理研究進展[J]. 中國土壤與肥料,2015(1):1-6.

[14]周 領. 秸稈類型和土壤性質對CO2-C釋放速率和土壤pH影響的研究[D]. 杭州:浙江大學,2010.

[15]叢艷靜,韓 萍. 連續3年玉米秸稈還田對土壤理化性狀及作物產量的影響[J]. 中國農學通報,2018,34(17):95-98.

[16]劉榮樂,金繼運,吳榮貴,等. 我國北方土壤—作物系統內鉀素循環特征及秸稈還田與施鉀肥的影響[J]. 植物營養與肥料學報,2000,6(2):123-132.

[17]呂 彪,秦嘉海,趙蕓晨. 麥秸覆蓋對鹽漬土肥力及作物產量的影響[J]. 土壤,2005,37(1):52-55.陳星宇,王 冰,董宛麟,等. 1994—2015年福山區蘋果花期物候變化及其氣候影響因子分析[J]. 江蘇農業科學,2020,48(24):135-139.