陳磊與他的銅鏡“金輝拓”

陳磊

收藏界稱“金石墨拓”為“黑老虎”。金,特指古代青銅器;石,為古代石刻或碑文。傳拓技藝就是用墨和宣紙把古代文物藝術品上所展示的紋飾和文字完整的克隆下來,以便于研究和觀賞。在照相術沒有出現之前,要記錄一件器物的所有數據,除了用臨摹畫,沒有其它的辦法,畫再逼真也是有誤差的,只有傳拓,能一比一的復制真器,傳拓技藝的出現豐富了文化傳播的途徑,這也算是中國古代的一個偉大發明。傳拓技藝沒有被當今攝影術的普及泛爛而沒落,反而借收藏熱的興起而成為一種獨特的藝術門類,可見其強大的藝術生命力。

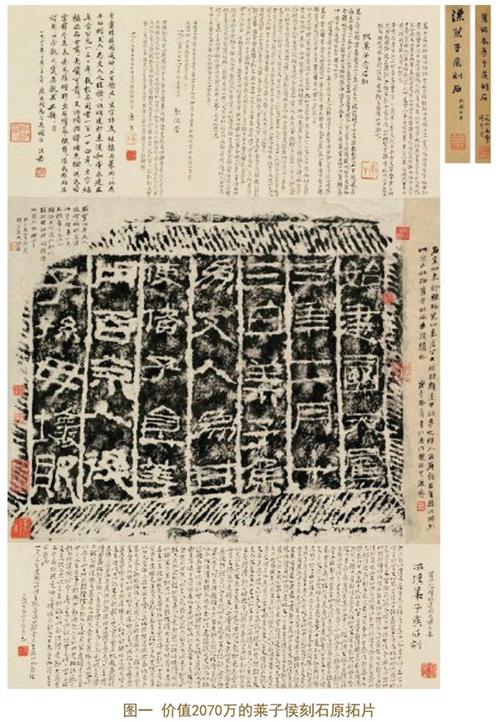

收藏熱催生了一大批天價拓片藝術品,過千萬一張的成交價讓大眾為之震驚。如在2016年,廣東崇正春季拍賣會上,有一幅原石收藏于山東省鄒城市博物館的“萊子侯刻石”墨拓原拓本,拍下了2070萬的天價,開創了拓本類拍品的最高成交記錄。

現在各類傳拓技藝班如雨后春筍般涌現出來,各類以傳拓傳承人的展覽也一并遍地開花。但靜觀其作品,很多已脫離了金石傳拓的傳統精髓。有的直接用電腦掃描圖錄上的青銅器直接制板,然后再拓下來,美其名日“全型拓”,這與印刷品有何區別?

古代金石傳拓可是高門坎的藝術創作,其一得有雄厚的財力來購買青銅器;其二要有超越時代的專業鑒定眼光來認定器物的真偽,以及是否有修復;其三要研究青銅器上金文和紋飾的內容,非飽學之士不能為之;其四是施以神奇精妙的拓墨技法將吉金的神韻呈現出來;其五提撥注釋,此處更是仰仗審美與綜合學養的化外之功。清代雖然為金石學鼎盛時期,但同時具備以上能力者國內屈指可數。如不講究被拓物的真假,有無文物藝術價值,只是圖一個形式,這種拓片怎能登堂入室呢。

傳拓是講流派與技藝傳承的,用何種工具,手法輕重緩急馬虎不得。清代大收藏家陳介祺在傳拓上的宗旨即為“精拓”,其認為只有精拓,才能信今傳古,求古人文字真面。在致金石之友的書函中多有囑精拓的言論:“以器拓墨固然是最佳的傳古方式,然工藝繁瑣、費時耗力,不宜多拓廣傳,并且反復捶拓易有損器之弊。”

傳拓是慢工出細活。首先上濕紙,你得有耐心等待它干,如果是珍貴的青銅器或竹木類文物更不允許使用吹風機等輔助設備,因為劇烈的熱脹冷縮會破壞文物。然后上拓包的輕重手法也大有講究,手重墨濃會滲透紙背而污染文物,這與制板后快速拓成的作品完全不同。另外傳拓的本質是為了研究古代器物,然后才是裝裱欣賞。精拓能夠清晰地看清古銅器上的所有細節,包括鑄造缺陷與錯位,甚至修補痕跡。當銅液在進入泥范后的縮孔與沖型過程中的披縫都很清晰。在竹木類或石雕文物的傳拓中能看到刀鑿痕跡。這是電腦制板無法達到的效果,當然了,這種細微的變化是外行所無法區分的。所以一件精拓作品要能夠直觀而真實地反映所有細節,這才是精拓的意義所在。

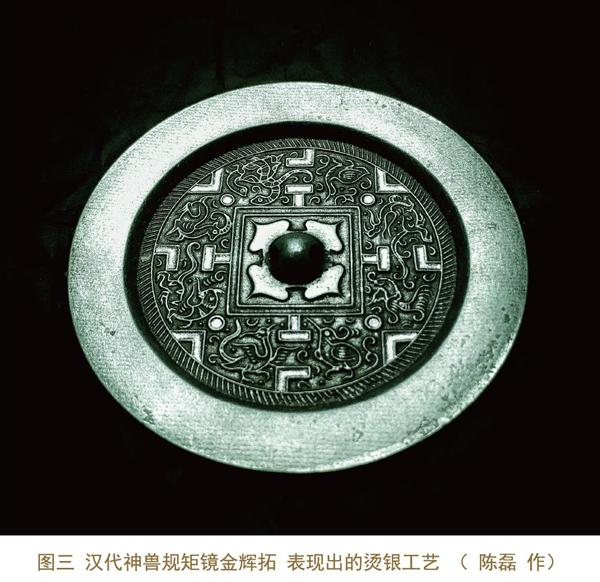

我生于收藏世家,幾位舅舅都是北方收藏青銅器的大家,從小耳濡目染,學習傳拓技藝已近二十年,那時候學這門手藝就是一份糊口的工作,當時理解傳拓的人很少,也不可能有人會花錢買這類物品收藏,拓大石碑時,下面要搭腳手架,上紙上墨都是體力活, 幾個人能堅持下來,就這樣年復一年的“人拓墨,墨磨人”,磨掉了脾氣,磨滅了火氣,練就了日趨成熟的手藝。北派的碑拓、青銅器全形拓、法書烏金拓,蟬翼拓都熟練掌握,唯獨對拓銅鏡特別喜愛。近代著名金石學家羅振玉先生曾在其《古鏡圖錄》中寫道:“銅鏡刻畫之精巧,文字之環奇,辭旨之溫雅,一器而三善備焉者,莫鏡若也”。

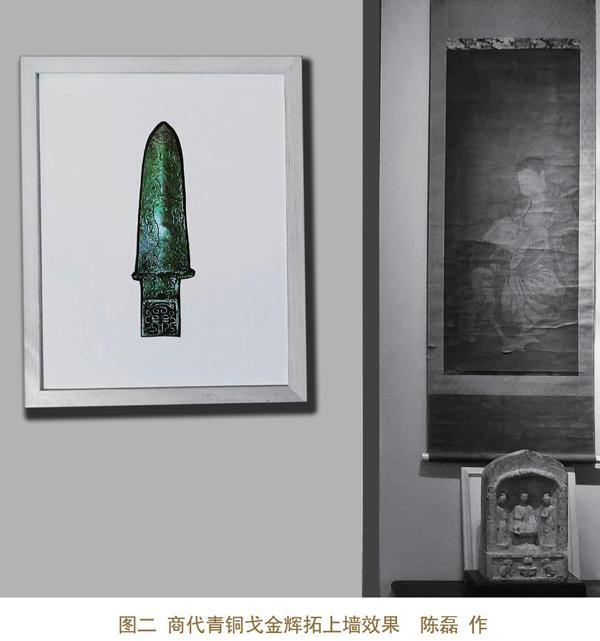

以前老輩傳拓的銅鏡上紙時都有皺褶,特別是隋唐高浮雕帶內外環紋飾的銅鏡很難做到完全無皺褶,而且完成的拓片就黑白兩色,雖然圖案夠清晰,但沒有金屬質感。

為了讓古代銅鏡展現出最初的美感,并能超越前輩的效果,一直是我心中的目標,經過十幾年的不懈努力與嘗試,我終于掌握了一套完備的上紙與調墨方法,并取名為“金輝拓”。這種拓片呈現給觀者的是全新的視覺效果,紋飾精美,銹色逼真與真器別無二致,所用的是特制的有色宣紙,用天然礦物質色料與墨融合,用特制拓包來層層上色,具有金屬光澤,使作品更逼真。

“金輝拓”以前是沒有的,傳承古法、器真工精,色穩澤耀是“金輝拓”的藝術特點。同行們稱我為“金輝拓”的創始人,這是一種鞭策與鼓勵,我哪敢沾沾自喜,故步自封。每個成功者都會付出超過常人的努力,根本沒有捷徑可尋。

自古金石類重器都密藏不露,民間愛好者很難近距離接觸到青銅器珍品,收藏“金輝拓”不失為一種很好的選擇。“金輝拓”借以古代銅鏡為范本拓制,經過精心裝裱,掛于居室精致而又有濃厚的古雅氣息。銅鏡在民間還有旺財與辟邪的作用,借用唐太宗的名言:“夫以銅為鏡,可以正衣冠。以古為鏡,可以知興替。以人為鏡,可以明得失”。

傳拓本是古人修身養性中漫不經心的一種小眾文化,經過千年傳承,如今世間又現“金輝拓”,給我們帶來了新的藝術視覺沖擊力,這也是文化帶給我們的快樂。