物理科學

基于點電極高純鍺探測器年度調制效應分析的輕暗物質搜索

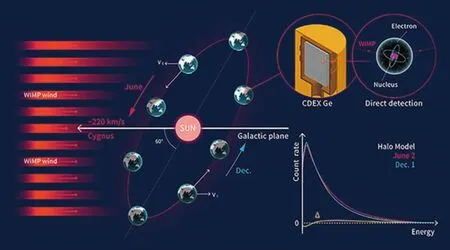

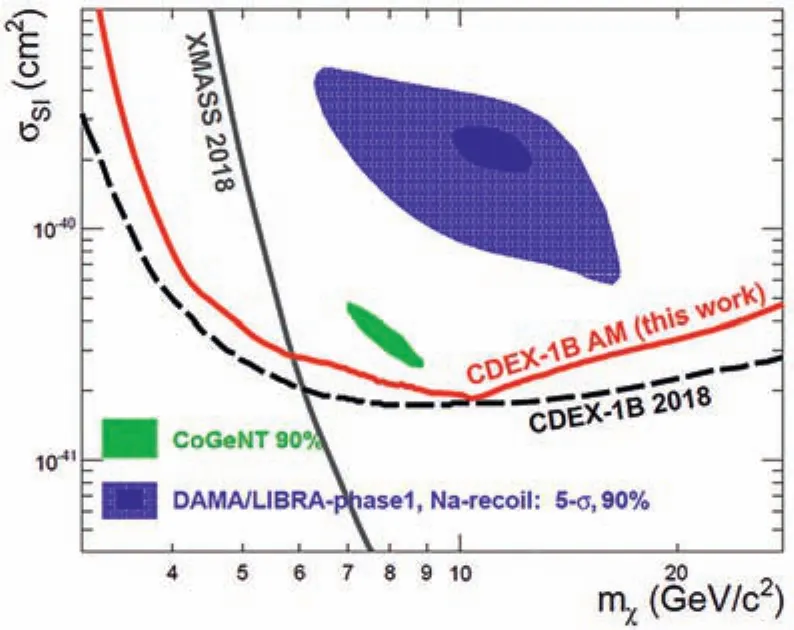

清華大學工程物理系岳騫研究員和馬豪副教授等牽頭的中國暗物質實驗(China Dark matter EXperiment, CDEX)合作組刷新國際暗物質年度調制效應研究靈敏度。研究成果發表于Physical Review Letters。論文分析了CDEX-1B實驗系統4年多的運行數據,沒有測量到暗物質年度調制效應,并對質量小于6000兆電子伏特(GeV)的輕暗物質給出了暗物質年度調制效應分析的國際最靈敏限制。暗物質調制效應是由于地球周期性的公轉或自轉使得地球在銀河系中的速度存在周期性調制效應,從而導致暗物質與探測器相互作用的事例率產生周期性變化,根據調制周期可分為年調制效應和日調制效應。

暗物質年度調制效應示意圖(圖片來源于清華大學網站)

基于年度調制效應分析的自旋無關暗物質排除曲線(圖片來源于清華大學網站)

利用“雙面超構表面”實現電磁波雙向調控

南京大學電子科學與工程學院陳克副研究員、馮一軍教授與新加坡國立大學仇成偉教授等合作,運用非對稱機制構建有效的雙面超構表面功能基元,實現高效的非對稱電磁波傳輸和傳播相位的全調控,并通過特定的空間序構方式,實現獨立、任意的雙向電磁波功能調控,研究成果發表在Advanced materials上。超構表面通過人工設計的功能基元及其空間序構方式來構筑新材料,可實現許多自然材料所不具備的新奇超常力、熱、光、聲、電、磁等物理特性,從而形成了材料研究的新“范式”。隨著電磁超構表面研究的深入,通過極化復用、頻率復用等方式可以實現電磁調控功能的擴展與疊加,進而形成多功能電磁超構表面。

新型柔性鐵電場效應晶體管

中國科學院深圳先進技術研究院醫工所納米調控與生物力學研究中心李江宇研究員等與合作者在柔性鐵電場效應晶體管領域取得新進展,研究成果發表于Advanced Functional Materials。目前柔性鐵電場效應晶體管(FeFET)大都基于有機鐵電材料,存在極化強度低、熱穩定性差、能耗高等弊端。論文報道的全無機的柔性FeFET不僅保持操作電壓小(±6V)、功耗低、開關比高、保持性好等無機鐵電場效應晶體管的優點,也兼具柔性耐彎折的特點,在反復彎折和高溫條件下仍能保持良好的FeFET電學性能。為柔性FeFET在下一代低功耗、耐高溫柔性電子產品中的應用提供了新的選擇。

基于神經網絡優化卡拉曼濾波的激光光譜濾波算法研究

安徽大學周勝、李勁松等在新型激光光譜技術及其在呼吸氣體診斷領域的應用研究取得新進展。相關論文發表于Optics Express。針對中紅外激光光譜技術中各種噪聲源的抑制及其對光譜數據反演引起的誤差問題,文章提出了一種基于BP神經網絡和方差補償雙重優化光譜信息的自適應Kalman濾波方法,通過將自行建立的優化算法用于人體呼吸氣中CO吸收光譜信號處理中,結果表明基于BP神經網絡優化光譜信息的自適應Kalman濾波算法對含噪光譜信號的降噪處理效果顯著,較傳統的Kalman濾波算法靈敏度可提高23倍。為解決中紅外激光光譜中技術噪聲問題,尤其是光學的干涉噪聲,提出了一種解決方法。

質子透明性-發現無障礙的質子跨膜輸運機制

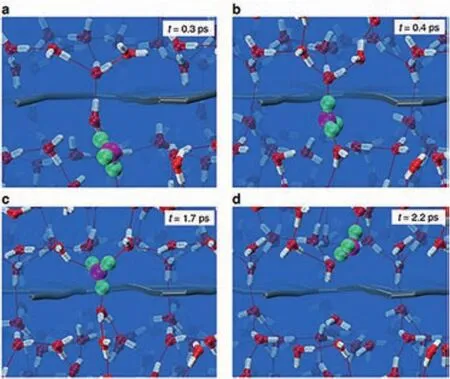

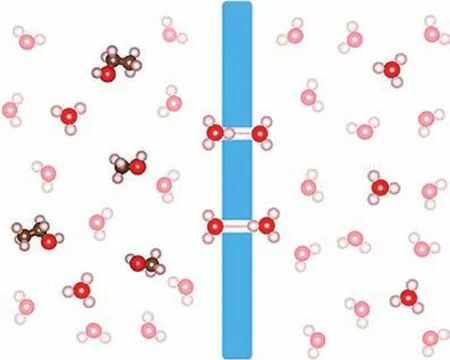

中國科學院物理研究所/北京凝聚態物理國家研究中心表面物理國家重點實驗室SF10組孟勝研究員等與北京大學物理學院的王恩哥教授、李新征教授合作,證明了二維納米格子材料石墨二炔具有極好的質子導通性和選擇性。相關論文發表于Nature Communications。石墨二炔材料上合適的通道尺寸使膜兩側的水分子形成了跨膜的氫鍵結構,可以使得質子按照Grotthuss機理以結構擴散的形式實現跨膜質子輸運。相對于原子致密排列的石墨烯、h-BN等二維材料,石墨二炔上的納米孔為質子轉移提供了極小的轉移勢壘。該研究為用質子調控氧化物和二維材料物理化學性質提供了新思路。

質子跨膜傳輸的動態過程。質子按照Grotthuss機理以結構擴散的形式實現跨膜輸運。(圖片來源于中國科學院物理研究所網站)

石墨二炔具有優異的質子導通性和分子選擇性(圖片來源于中國科學院物理研究所網站)

膠體液滴蒸發引導的動態結晶與相變過程

上海科技大學物質學院陳剛教授課題組在膠體納米顆粒自組裝研究方面取得進展,應用同步輻射X射線小角散射(SAXS)手段,原位觀測了膠體液滴的蒸發自組裝過程,揭示了膠體粒子的結構演變和蒸發動力學過程,發現了膠體結晶結構異質性和蒸發動力學之間的密切聯系。研究成果發表于Nano Letters。膠體液滴蒸發是自然界中普遍存在的現象,也是一種理想的構建大規模微納米結構的途徑。單分散的膠體粒子可以自組裝形成有序陣列,成為功能材料的構建模塊。然而,目前對于膠體液滴的蒸發過程尚有很多未知因素,例如蒸發動力學與膠體結晶過程的關聯、濃度對于膠體相轉變的影響等。

中微子振蕩混合角θ13的國際最精確測量

大亞灣反應堆中微子實驗國際合作組發表大亞灣基于氫俘獲的θ13新測量,給出目前國際上最精確的中微子混合角θ13測量值,清華大學等機構參與研究。研究系列成果發表于Physical Review D。三代中微子之間的振蕩由意大利核物理學家Bruno Pontecorvo于1957年提出。日本超級神岡實驗的梶田隆章和加拿大薩德伯里實驗的阿瑟·麥克唐納發現了大氣中微子和太陽中微子振蕩的確鑿證據,并于2015年獲得諾貝爾物理學獎。反應堆中微子的振蕩作為證實中微子振蕩的最后一環,于2012年被大亞灣實驗首次發現。而此次的科研成果則給出了最為精確的測量結果。

吸聲尖劈吸聲系數的時域有限差分算法

中國科學院聲學研究所趙靜、陳志菲等人提出了基于等效流體模型的時域有限差分(EF-FDTD)算法,準確地預測出垂直入射和斜入射下多孔材料的吸聲系數,及不規則形狀多孔材料的吸聲系數,研究成果發表于Applied Acoustics。消聲室是用來做聲學測試的特殊實驗室,其實質是在一個閉合空間內建立的自由聲場。影響消聲室性能的關鍵因素是截止頻率,即吸聲系數為0.99的最低頻率。截止頻率由安裝在消聲室墻壁上的吸聲尖劈的聲學性能決定。研究人員設計模型,結合Z變換的理論,將頻域的聲波方程經由Z域轉換到時域,進而得到了基于等效流體模型的時域有限差分(EF-FDTD)算法。