天文宇宙

太陽針狀物的產生機制和加熱過程

北京大學地球與空間科學學院田暉教授與合作者利用大熊湖天文臺1.6米口徑太陽望遠鏡和空間太陽觀測衛星提供的數據,在日冕加熱領域取得重要進展,其研究揭示了太陽針狀物的產生機制和加熱過程。研究論文發表于Science。研究發現不同極性磁場結構之間的相互作用與針狀物的產生緊密相關。這些針狀物通常產生于太陽上一種對流單元邊界處的強磁場區域(稱為網絡組織)附近。當網絡組織附近出現相反極性的小尺度弱磁場結構時,通常便會產生針狀物。一些相反極性的磁場結構在與網絡磁場靠近的過程中逐漸變小并最終消失,在此過程中觀測到伴隨的針狀物活動。

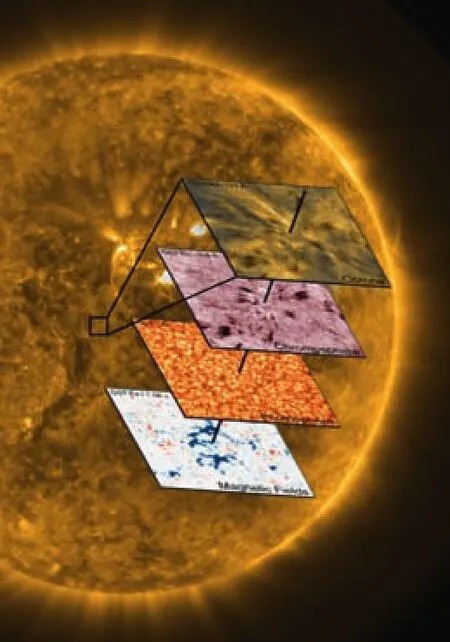

針狀物與磁場演化之間的關系(圖片來源于北京大學地球與空間科學學院網站)

GST望遠鏡和SDO衛星對太陽大氣不同層次的協同觀測結果(圖片來源于北京大學地球與空間科學學院網站)

利用湖光巖瑪珥湖10Be記錄重建全新世太陽活動變化歷史

中國科學院地球環境研究所研究員周衛健領導的團隊,首次對我國華南地區湖光巖瑪珥湖沉積物開展了10Be示蹤研究。研究論文發表于Geophysical research letters。實驗分離出大氣10Be相對產率變化的信號,以2000年為截止頻率對獲得的大氣10Be產率進行低通濾波和高通濾波處理,分別獲得了10Be記錄的全新世以來地磁場相對強度和太陽活動的變化歷史。新的重建結果可分別與GEOMAGIA50數據以及大氣Δ14C等記錄所反映的太陽活動代用指標對比良好,頻譜分析結果進一步印證10Be重建的太陽活動記錄的可靠性,為未來進一步應用湖泊沉積物10Be重建太陽活動和地磁場強度變化歷史提供了新的思路與途徑。

銅鋅同位素研究揭示月球揮發和月核形成過程

中國科技大學地球和空間科學學院教授黃方團隊建立了高精度的銅鋅同位素分析方法,在此基礎上和英國牛津大學博士Jon Wade以及愛爾蘭University College Cork教授Kate Kiseeva合作,通過高溫高壓實驗巖石學,精確測定了硅酸鹽熔體和金屬熔體之間的Cu和Zn同位素平衡分餾系數,制約了月核的成分和形成過程。相關論文發表在Geochemical Perspective Letters。含硫的金屬熔體相對硅酸鹽熔體顯著富集輕的Cu和Zn同位素,而不含硫的金屬熔體和硅酸鹽熔體之間的分餾較小。這個結果很好地解釋了地球和月球之間金屬穩定同位素組成的差別。

利用LAMOST恒星光譜和ASAS-SN測光尋找黑洞候選者

廈門大學天文系鄭鈴霖、顧為民、王俊峰、武劍鋒等與中國科學院國家天文臺劉繼峰、張昊彤等合作,利用我國LAMOST望遠鏡(郭守敬望遠鏡)的恒星光譜與國外ASAS-SN望遠鏡(由分布在全球各地的24臺小口徑望遠鏡組成的時域巡天項目)的測光觀測相結合來尋找銀河系中的黑洞候選者。研究論文發表于The Astronomical Journal。研究團隊從LAMOST恒星光譜數據庫中篩選并重點研究了9個雙星系統,其中每個系統都包含了一顆視向速度變化大于70km/s 的巨星,并且光變曲線揭示軌道周期大于5天。經判斷,這9個源是值得后續光學觀測來進行動力學證認的黑洞初步候選者。

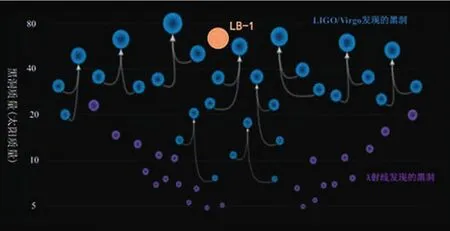

天文學家利用LAMOST發現了迄今最大的恒星級黑洞

中國科學院國家天文臺劉繼峰、張昊彤研究團隊依托我國自主研制的國家重大科技基礎設施郭守敬望遠鏡(LAMOST),發現了一顆迄今為止質量最大的恒星級黑洞,提供了一種利用LAMOST巡天優勢尋找黑洞的新方法。相關成果發表于Nature。這顆數十倍太陽質量的黑洞遠超理論預言的質量上限,顛覆了人們對恒星級黑洞形成的認知,有望推動恒星演化和黑洞形成理論的革新。黑洞是一種本身不發光的神秘天體。任何物質,包括光也無法從它身邊逃離。根據質量的不同,黑洞一般分為恒星級黑洞、中等質量黑洞和超大質量黑洞。這其中,恒星級黑洞是由大質量恒星死亡形成的,是宇宙中廣泛存在的“居民”。

LB-1的藝術想象圖 (喻京川繪)(圖片來源于中國科學院國家天文臺網站)

LB-1和引力波并合事件、X射線方法發現的黑洞的質量分布。(圖片來源于中國科學院國家天文臺網站)

太陽爆發中日冕擾動的研究

中國科學院云南天文臺“太陽活動及CME理論研究”研究組謝小妍等人通過磁流體動力學(MHD)數值模擬來探究太陽爆發過程中產生的擾動。相關研究成果近期發表于Monthly Notices of the Royal Astronomical Society。論文首次提出了認證回波的方法,并進一步表明回波確實可以被觀測到,證實了EUV波的“真波”本質。實驗結果還發現在系統演化過程中,一部分的等離子體在回波后方堆積,在低日冕區形成一個等離子體的“堆積面”。利用數值模擬得到的數據,進一步重構了在不同波段可以被“觀測”到的圖像。在不同波段上“觀測”到的EUV波的特征有所不同,與實際觀測結果符合得很好。

仙女座星系外圍發現一顆亮藍變星

云南大學中國西南天文研究所劉曉為研究團隊利用國家大科學裝置郭守敬望遠鏡(LAMOST)、中科院國家天文臺2.16米望遠鏡、中科院云南天文臺2.4米望遠鏡觀測的數據以及歷史存檔數據聯合認證了一顆位于仙女座星系(Andromeda Galaxy;也稱M31)外圍的亮藍變星——LAMOST J0037+4016,這也是目前發現距M31中心最遠的一顆。研究結果發表于The Astrophysical Journal Letters。其位置處于M31盤最外圍的一個延伸子結構上,使之成為目前發現的距M31中心最遠的一顆亮藍變星。由于該亮藍變星的特殊位置,對該星及其周邊環境的后續觀測研究將有助于對大質量恒星的演化模型提供重要的約束。

太陽風暴能量耗散與激波粒子加速機制研究進展

中國科學院新疆天文臺太陽物理研究室王新副研究員及其合作者通過對Twin CME爆發的觀測,提出Twin CME驅動的雙激波追趕模型,利用動態的蒙特卡洛粒子模擬方法,對雙激波的追趕碰撞過程進行模擬。研究成果發表于The Astronomical Journal。當后隨激波超越前行激波之后,被加速的質子能譜表現出由軟變硬的“踝折”特征。能譜“踝折”特征發生在能量約2.0MeV處,能量小于2.0MeV處能譜指數較軟;在大于2.0MeV處能譜指數反而變硬。這種“踝折”結構主要是由于粒子在前行激波過程中獲得第一次加速,后隨激波進入前行激波區域,首次加速后的高能粒子將被二次加速,而后隨激波對前行激波中具有較高能量的粒子加速更為有效。