《致埃文·漢森》:一部代表新十年的青春音樂劇

文:鄭心玉

OUTLINE /Dear Evan Hansen

is a musical with nothing to do with existing popular novels or films.Instead, it wields fresh power from the conventional stage, instilled with life’s realities emanating from the theatre.時隔三年之后,網絡上關于埃文·漢森的狂熱似乎在慢慢退潮,但在票房表現上,《致埃文·漢森》(Dear Evan Hansen

)依然是熱度不減。在百老匯上演了三年后,《致埃文·漢森》在2019年12月走入了倫敦西區,開始了在諾埃爾科沃德劇院(Noel Coward Theatre)的駐場演出。《致埃文·漢森》并非一部基于已經很流行的小說或者電影改編而成的音樂劇,相反,它帶著一種來自傳統舞臺的新生力量,從劇場蔓延到了現實生活中。

在登上真正的百老匯舞臺前,《致埃文·漢森》的創作可以追溯到2010年,詞曲作者本杰·帕塞克(Benj Pasek)和賈斯汀·保羅(Justin Paul)第一次和制作人交流關于這部劇的構思理念。2014年一年的時間內,《致埃文·漢森》在不同的場所舉辦了多場劇本朗讀會,隨后在2015年3月,這部劇第一次以工作坊的形式完整呈現。除了最初的劇本、歌曲外,工作坊加入了舞臺上必不可少的技術元素,燈光、舞美,服裝、投影。同年7月,《致埃文·漢森》在華盛頓舉行了世界首演。

《致埃文·漢森》登上百老匯的道路是最典型的音樂劇創作道路,在一次一次的劇本朗讀中,根據觀眾的反應進行刪減增補修改,角色從最初的埃文·漢森、漢森的媽媽海蒂,康納的父母4個角色,發展到最后的8個人,而劇中最有名的曲目《隔窗揮手》(Waving Through A Window)最初的名字可能叫作《向我招手》( Waving back at me)。這并非是一個瞬間迸發的靈感,也并不是基于已經存在作品的刪改,而是一個從0到1、從一個概念到一個劇本,最后到一個舞臺制作的創作過程。

盡管《致埃文·漢森》是一部傳統的百老匯音樂劇,但是當你走入劇場的時候,卻不會時時刻刻感覺自己走到了一個守舊的時空中。正相反,在《致埃文·漢森》的舞臺上充滿了各類向時下社會致敬的元素。

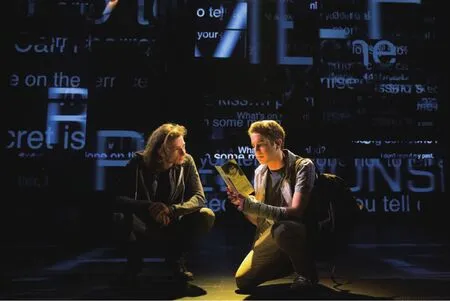

在走入劇場后,首先可以看到的就是一個青少年的臥室一角,一張小小的單人床,床的周圍散落著他的日常用品。在舞臺垂下的投影布上可以看到推特(Twitter)的更新,青少年們使用這個社交工具在分享自己的生活。劇本中同樣有很多只有年輕人才會用的語言,比如說在幾個學生之間的聊天中,使用了很多英文的簡寫縮寫,有些像我們現在的網絡用語。

但以上只是向年輕一代示好的皮毛,《致埃文·漢森》中貫徹始終的是音樂劇的主題,關于關注與孤獨。

埃文·漢森是一個平凡的學生,但因為和學校里不良少年的偶然交集,慢慢走入了社交話題的中心。在遇到康納之前,圍繞埃文的是他的社交尷尬,是他的不合群和孤獨,是他缺失的家庭關懷。埃文·漢森由于曾經是這樣的一個少年,他的內心渴望認同和關注。當康納自殺,康納的父母在康納房間里發現被搶走的、埃文寫給埃文自己的信,就認為埃文是康納僅有的好友之一。出于對康納父母的同情,也出于對一個完整家庭的向往,對關注度的憧憬,埃文在種種原因之下開始編造自己和康納的友情故事。埃文并不是唯一的這樣的一個人,他學校的女同學阿拉娜也同樣站出來以康納的好友身份發言,并且拉上埃文成立了“康納項目”,埃文真情實感的演講在網上爆紅,于是事件以滾雪球的姿態向著不可發展的方向走去.

這個音樂劇的誕生之初,就是源于作曲家帕塞克高中時的一個想法,關于當周圍的一個同學死后,突然間所有的人都成了他的朋友的故事。這有點像某位明星死后,當眾人哀悼的時候,總有一兩個看似清醒的聲音說的“當你死后,整個世界都愛你”一樣的觀點。

但《致埃文·漢森》的故事內核要更加溫柔,它承認了這樣的現象,然后用一個寬廣的胸懷包容了這樣的想法,用埃文·漢森的視角講述了這樣一個故事。謊言或許不僅是一個謊言,它可能是手足無措的人的一個盾牌,可能是絕望之人的最后一根稻草,更可以是對理想生活的一種描繪。

更重要的是,在所有人以朋友的身份站出來時,是否有這種行為值得肯定的地方。劇中最令人潸然淚下的一首歌就是埃文·漢森的演講《你會被找到》(You will be found)。這首歌不僅是唱給康納的,也是唱給劇中的每一個人、唱給埃文·漢森自己的——每一個人都值得被紀念,不是只有死去的康納,而康納的死,應當成為一個警醒,讓人們去關注身邊容易被忽略的人。

若說《致埃文·漢森》有哪些不足,那就是結尾。因為對于故事梗概的熟悉,所以一直很期待劇中最后埃文·漢森的謊言是如何被拆穿的,故事該如何以一個完滿或者殘酷的姿態結束,但是劇中最后并沒有給出一個有說服力的結局。康納的父母和妹妹永遠也不可能知道康納的真實想法和他的人生故事。對于埃文來說,他走過了充滿跌宕起伏的高中生涯,但周圍的人沒有得到對等的救贖。

The Prom

)寫出了女同性戀的自我認同,哪怕在很古老的《賤女孩》的音樂劇改編版中,也試圖加入了追逐他人認同和追逐自己的矛盾話題,雖然有些處理得高明,有些處理得簡單,但以《致埃文·漢森》為代表的新青春音樂劇在嘗試著拋棄“青少年”的人群標簽,而去探索個人的矛盾。《致埃文·漢森》的曲風也不同于傳統百老匯或者迪士尼風格的青春流行歌曲,通過效果器和搖滾樂隊的加入,《致埃文·漢森》的配樂在全劇統一的同時,每一首都可以作為獨立的歌曲欣賞。在不同的音樂會都聽過不同版本的《你會被找到》,其中包括在內地倍受追捧的電視歌唱比賽《聲入人心》的改編,無論在怎樣的場合,這首歌都具有普世、完整的特點,非常利于傳播。通過《致埃文·漢森》的詞曲作者的其他作品,包括《愛樂之城》的《繁星城市》,《馬戲之王》中,《這就是我》,都是既可以在劇中連貫劇情、烘托范圍,又可以成為流行歌曲廣為傳唱的歌曲。在國內即便很多人沒有看過《致埃文·漢森》的現場,也都被這部音樂劇的歌曲圈粉。《致埃文·漢森》用它對青少年的關懷,和它朗朗上口的歌曲,順利席卷了音樂劇界,成為2017年一時無兩的熱門劇目。

《致埃文·漢森》倫敦演出的首版卡司,相對于百老匯演出的首版卡司依然是遜色一些,百老匯的首版卡司幾乎從第一次的劇本朗讀會開始就已經加入劇組,隨著劇本的不斷發展,卡司中的演員也在發掘角色的多種解讀方式。當我們推崇原版卡司的時候,其實更加推崇的就是演員在劇中的二次創作。后續很多的“埃文·漢森”身上都可以看到本·普萊特(Ben Platt)的解讀,本對于這部劇的貢獻是毋庸置疑的。

《致埃文·漢森》是有著百老匯匠氣的作品,但同樣也是少有的近年來百老匯的高質量作品之一。去年和前年的百老匯音樂劇大多令人失望,然而有了《致埃文·漢森》的存在證明了百老匯模式并非因為行業和創作方式的問題,更多缺少的依然是對于當代社會的人文關懷。