福建及其沿海小震活動月頻次分布特征研究

龔薇 梁凱 方傳極 陳傳昌

摘? 要:基于1971-2018年福建及其沿海地區ML≥2.0級地震月頻次進行Kolmogorov-Smirnov分布檢驗法。通過對福建及其沿海地區小震活動月頻次進行檢驗發現符合泊松分布,而不符合正態分布。通過選取窗長18個月和步長1個月,發現福建地區及其沿海在中強地震前,月頻次統計學參數分布表現出明顯的變化。為福建及其沿海地區地震活動性開展地震預測提供一個新的方法。

關鍵詞:福建及其沿海;小震活動;月頻次;Kolmogorov-Smirnov檢驗

中圖分類號:P315.8 文獻標志碼:A? ? ? ? ?文章編號:2095-2945(2020)06-0067-03

Abstract: The Kolmogorov-Smirnov Distribution Test Method is adopted based on the monthly frequency of ML≥2.0 earthquakes in Fujian and its coastal areas from 1971 to 2018. Through the test of the monthly frequency of small earthquakes in Fujian and its coastal areas, it is found that it accords with the Poisson Distribution, but does not conform to the normal distribution. By selecting the window length of 18 months and the step length of 1 month, it is found that the statistical parameter distribution of monthly frequency changes obviously before moderately strong earthquakes in Fujian and its coastal areas. This provides a new method for earthquake prediction in Fujian and its coastal areas.

Keywords: Fujian and its coastal areas; small earthquake activity; monthly frequency; Kolmogorov-Smirnov Test

引言

福建及其沿海地區位于歐亞板塊的東南緣,地處太平洋(菲律賓)板塊向歐亞板塊俯沖、碰撞帶的內側,地震活動相對活躍。地震活動相對活躍,1971年以來發生15次M≥4.5級地震,見表1。

中強地震前一般小震活動頻次分布具體有何特征,許多專家對此進行不同研究,李志雄[1]根據地震頻次一震級統計關系式研究了我國東部地區部分中強地震前一定時空尺度內中小地震頻次與震級線性擬合優度(線性相關系數)隨時間變化的特征結果表明利用中強地震前震中區一定范圍內的中小地震進行G一R關系式擬合時其線性擬合優度在地震前出現不同程度的異常現象。王瓊等[2]應用地震活動統計量βn定量分析了新疆天山地震帶不同分區小地震活動狀態以及中強地震前中小地震活動速率的異常特征,結果表明,當βn值滿足各研究區的異常指標時, 北天山和南天山東段1年左右可能發生5~6級地震;巴楚-阿圖什和喀什-烏恰地區1年左右可能發生5.5~7.0級地震。

本文利用陳學忠[3-4]等提出的小震活動月頻次分布特征方法,對福建及其沿海地區M≥2.0級資料,利用統計學中的Kolmogorov-Smirnov分布檢驗法,對福建及其沿海地區小震活動的月頻次進行分布檢驗,在此基礎上,進一步分析描述這種分布的統計參數隨時間的變化,研究其在福建及其沿海地區中強地震發生前的不同空間范圍內的變化特征,并找出一定規律。

1 福建及其沿海小震月頻次KS檢驗

基于福建地震局臺網監測能力,目錄主要選取福建臺網中心1971年1月1日-2018年31日ML≥2.0級以上地震。

統計學中有許多檢驗方法,其中Kolmogorov-Smirnov檢驗法可以用于檢驗某樣本是否符合某種已知的分布,也可用于檢驗兩個樣本是否來自同一總體。在MATLAB系統下,生成以為平均值泊松分布樣本和以σX為標準差的正態分布樣本。通過KS檢驗法來檢驗X和Y的差異,結果如表2。正態分布H=1>0和P=4.4×10-11>0.05,說明小震月頻次不服從正態分布。泊松分布H=0和P=0.2306>0.05,說明小震月頻次服從泊松分布。圖1給出了福建及其沿海地區累計分布函數圖,從圖中可以看出小震月頻次接近泊松分布,而與正態分布差異明顯。

2 小震月頻次分布特征隨時間的變化

一些統計參數,如峰度(kurtosis)、偏度(skewness)、標準差σ、CV值等可以反映樣本的分布特征。

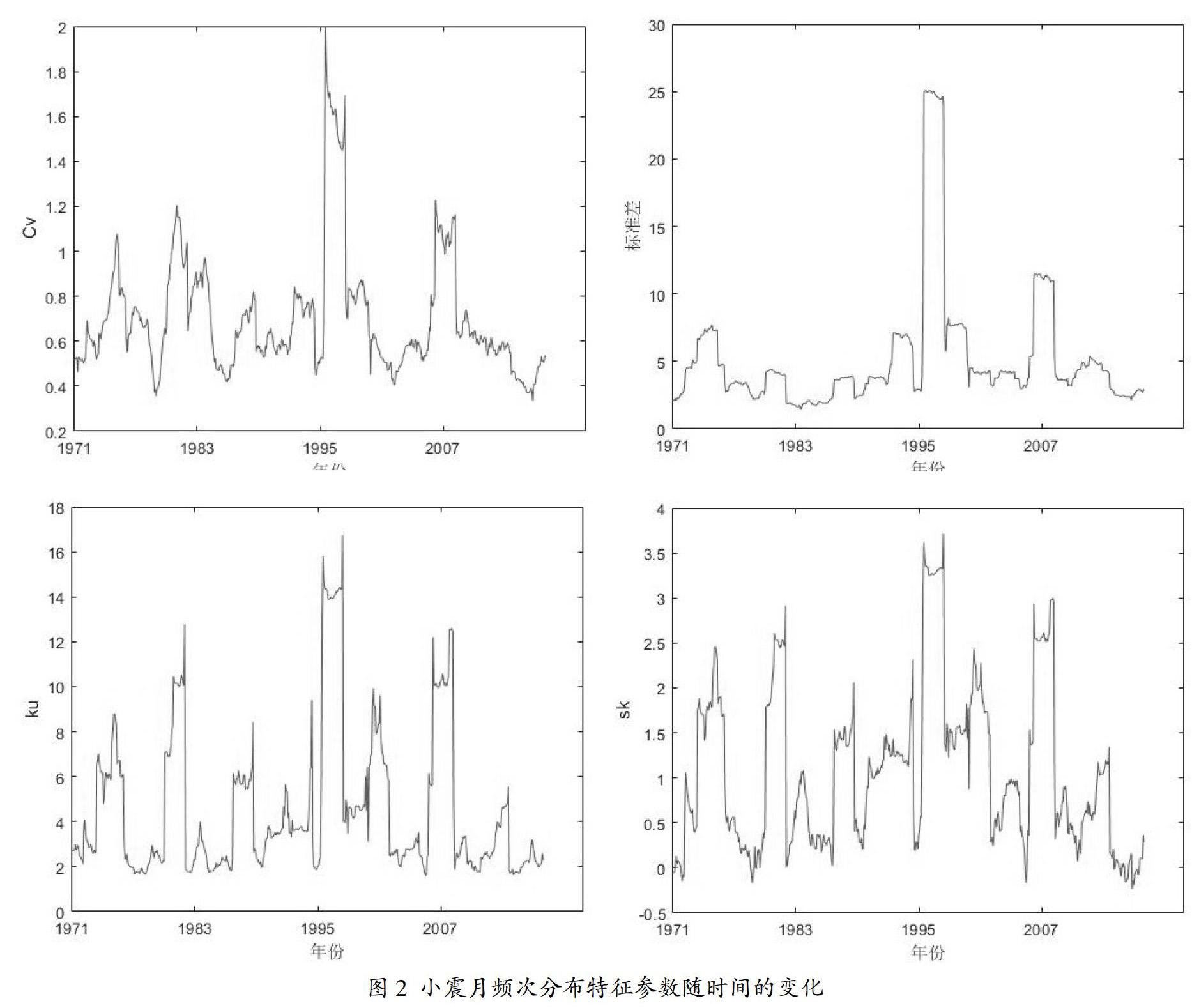

福建及其沿海地區中強地震前小震活動如何分布,參數峰度(kurtosis)、偏度(skewness)、標準差σ、CV值隨時間變化情況具體如何分布。通過選取不同的窗長和滑動步長,最終選取窗長18個月,步長1個月,計算福建地區ML ?2.0小震月頻次計算上述參數,如圖2。

CV值定義為標準差與平均值之比值。從圖2中可以看出CV值隨時間起伏變化有三個階段,第一階段為1976年-1986年,第二階段為1990年-2000年,第三階段為2004年-2010年,而這三個階段福建地區ML?4.5級地震剛好也比較活躍。特別是1992-1997年期間CV值隨時間起伏變化很大,最大值達到2,最小值為0.4,而這一時間段福建地區先后發生了4次ML?5.0級地震。

標準差σ的變化與CV值類似,隨時間起伏變化有三個階段,第一階段為1976年-1986年,第二階段為1990年-2000年,第三階段為2004年-2010年,而這三個階段福建地區ML?4.5級地震剛好也比較活躍。特別是1992-1997年期間標準差σ值隨時間起伏變化很大,最大值達到25,最小值為2,而這一時間段福建地區先后發生了4次ML?5.0級地震。

峰度Ku定義為

Ku=? ?(1)

式中x為小震月頻次,μ為其平均值;峰度Ku表示樣本數據偏離某分布的情況,正態分布的峰度為3。當樣本數據的曲線峰值比正態分布的高時,峰度大于3;當樣本數據的曲線峰值比正態分布的低時,峰度小于3。福建地區小震月頻次級偏度SK,幾乎都大于零,在發生ML?4.5級地震時偏度SK比較波動比較大,出現高值。

偏度定義為

Sk=? (2)

偏度用于衡量樣本均值的對稱程度,若偏度為負,則表示數據均值左側的離散性比右側強;反之,亦然。對于嚴格的對稱分布,其偏度為0。福建地區小震月頻次峰度Ku多數情況下大于3,即高于正態分布的峰度。

3 結束語

對福建及其沿海地區1971年1月1日-2018年12月31日進行kS檢驗,得到了福建地區小震月頻次服從泊松分布,而與正態分布差異比較大。對福建及其沿海地區進行峰度、偏度、標準差σ、CV值統計參數計算分析,結果顯示,在福建及其鄰區發生的ML?4.5地震前,小震月頻次的峰度、偏度、標準差σ、CV值m等均表現出明顯的變化,這說明這些地震前小震月頻次分布出現著明顯變化。

參考文獻:

[1]李志雄.中強地震前地震頻次-震級關系式擬合優度變化的研究[J].中國地震,1996,12(3):229-236.

[2]王瓊,曲延軍.新疆天山地區中強地震前中小地震活動特征的定量研究[J].西北地震學報,2008,30(4):385-391.

[3]陳學忠,郭祥云,李艷娥.首都圈地區小震活動月頻次分布特征[J].地震,2007,27(4):36-42.

[4]陳學忠,王曉青,李志雄,等.強震前短臨地震前兆時空分布非均勻性變化特征[J].地震學報,2000,22(1):27-34.