廣西桂林唐代摩崖造像風格樣式與來源

(廣西藝術學院 造型藝術學院,廣西 南寧 530022)

廣西佛教造像遺存形式主要為摩崖造像,多為在巖洞石壁上開淺龕、雕鑿而成。根據最新的資料顯示,桂林摩崖造像多達217 龕719 尊造像,造像題記36 處,[1]2分布于桂林的西山、伏波山、疊彩山、騮馬山等地。對于桂林唐代摩崖造像遺存的考察與研究從20 世紀三四十年代就已經開始了,在遺存調查、造型研究以及考古學研究等方面均有一些成果積累。綜合學術界以往研究成果,桂林唐代摩崖造像風格譜系構建及風格樣式,有待運用科學的研究方式梳理出清晰的線索,學術界對于造像風格的來源眾說紛紜,也有待進一步推進。

一、桂林唐代摩崖造像遺存

根據目前的實地調查,桂林唐代摩崖造像主要分布于西山、騮馬山、伏波山、金山、疊彩山等處,以下就這些主要的摩崖造像進行概述。

(一)西山造像

西山位于桂林市城西,摩崖造像遺存主要分布于觀音峰、龍頭峰、立魚峰、西峰、千山等處。現有的調查資料顯示,西山保存下來的摩崖造像有112 龕275 尊。[1]24造像雕刻于初唐,留存下來的有紀年題記有“唐上元三年”(676 年)、“大唐調露元年”(679 年)、“(唐)景龍三年”(709 年)等。西山摩崖造像龕形制多為尖拱形龕,龕內造像題材多為單尊佛和一佛二菩薩,也有一佛一菩薩、一佛二弟子二菩薩、一佛二弟子二菩薩二力士、二佛并坐、三佛等組合形式。

劉勇將西山摩崖造像分為觀音峰半山亭之上、觀音峰南麓近龍頭峰、立魚峰、龍頭峰、千山1 區(桂林博物館[原址]后西千山)、千山2 區(桂林熊本友誼館后東千山)等6 個區。[1]92在此基礎上又運用考古類型學的方法,將鑿刻年代大致區分為三個時間段:第一期為隋代至7 世紀上半葉,造像主要分布在西山觀音峰的最高處;第二期為唐高宗時期(650—683 年),造像主要分布于觀音峰半山亭之上、觀音峰南麓近龍頭峰、立魚峰、龍頭峰等處;第三期為武則天時期(684—705 年),造像分布于千山1 區、千山2 區。[1]118—119第一期的第94 龕、第96 龕、第87 龕雕刻年代被認為是隋至7 世紀上半葉,這些造像是隋代與印度薩爾納特造像藝術因素的混合。[1]107—108這幾龕都是單莖蓮花座佛像,這類造像數量不少,一般特點是在單莖蓮花座上結跏趺坐一佛,作禪定印。這種單莖蓮花座佛像與同莖蓮花座三尊像的關系需要加以考察。同樣的造像情況在長安地區也有所反映。冉萬里的文章歸納了長安地區兩種帶梗枝蓮座的情況:一種是佛座下僅一枝豎立的梗枝;另一種是主尊蓮座下伸出兩枝蓮梗,然后向左右兩側形成脅侍菩薩的蓮座,即所謂的同莖蓮花座。前者又可以分為不同的類型,流行年代在8 世紀初至中葉以后;而后者在7 世紀后半葉偏晚階段至8 世紀前半葉流行,主要表現的題材為西方三圣。[2]33—36桂林西山摩崖造像中的唐高宗調露元年(679 年)李寔造像龕就是7 世紀后半葉雕鑿的。劉勇所謂的西山第一期由于損壞嚴重,很難看出上身修長的特點,其所認定為第一期的第87 龕、第94 龕、第96 龕三龕為隋至7 世紀上半葉,但從以上分析來看,這幾龕單柄蓮花座造像以及其他同形式的造像應該是8 世紀初以后制作的。

目前西山摩崖造像保留有明確紀年的造像龕是唐高宗調露元年(679 年)李寔造像(圖1)。其位于觀音峰山腰處的第65 龕,雕刻一佛二菩薩,龕左下方有造像題記:“大唐調露元年十二月八日,隨(隋)太師太保申明公孫、昭州司馬李寔造像一鋪”。關于第65 龕主尊的身份,下文會有一些討論。

(二)伏波山造像

伏波山位于桂林市東北部,造像遺存于還珠洞、千佛巖等處,洞里有造像50 龕278 尊。[1]25造像題材多為單尊佛、一佛二菩薩,另有雙佛、一佛二弟子二菩薩、一佛二弟子二菩薩二力士、千佛等。

伏波山遺留下來的有題記造像有第14 龕唐宣宗大中六年(852 年)宋伯康造觀音像(圖2),在伏波山千佛巖北壁,造像題記為:“桂管監軍使、賜緋魚袋宋伯康,大中六年九月廿六日雋”[3]23。其旁第13 龕還雕鑿一尊觀音像,有紀年石刻題記:“前桂管觀察使襄武縣開國男賜紫金魚袋趙格,前攝支使前進士劉虛白,咸通四年閏六月七日別鄭處士,留題東巖”[4]24。“咸通四年”即863 年。

從整體風格來看,伏波山還珠洞、千佛巖兩處造像所有區別。還珠洞造像以大中型龕為主,造像豐腴飽滿。千佛巖以小型龕為主,造像龕層疊密集,造像大小不一,其中以第13 龕、第14 龕有紀年觀音像為代表,造像奇特,裝飾繁縟。鑿刻年代也不相同,前者屬于盛唐時期(705—756 年)的作品,后者屬于中晚唐時期(756—906 年)的作品。[1]119

圖1 桂林西山第65 龕唐高宗調露元年(679 年)李寔造像

(三)騮馬山造像

騮馬山造像位于桂林市騮馬山北麓,現存佛教造像7 龕24 尊,[1]24—25一字排列。第2 龕至第6龕造像保存基本完好。龕形多為尖拱形龕。從造像題材來看,騮馬山造像有單佛、一立佛二菩薩三供養人、一立佛一菩薩、一佛(倚坐佛)二弟子二菩薩二力士三供養人等,佛陀的姿勢有站立、倚坐、結跏趺坐等。

騮馬山造像中第3 龕(圖3)最為完整,為尖拱楣式龕,龕內有一佛二弟子二菩薩二力士三供養人等圓雕造像10 尊,其中有一供養人為波斯人。[5]109

從造像風格來看,騮馬山造像與前文介紹的不相似。其主要風格特點是比例拉伸,上身短,下身長,衣飾輕薄,緊貼身體。對于騮馬山造像的雕鑿年代,韋衛能認為是唐代中早期[6]223,劉勇認為當在武周時期[1]112。根據其比例失調、下身長上身短的特點,大致可以認為是唐高宗時期的作品。

(四)金山造像

金山造像①林京海等編著《石語墨影——廣西古代石刻選萃》(廣西科學技術出版社,2014 年)稱之為“金山摩崖造像”;李東、陽躍華《桂林龍泉寺區域唐五代造像遺址調查》(《中國國家博物館館刊》2019 年第2期)稱之為“龍泉寺區域唐五代造像”;劉勇《桂林唐代摩崖造像考古學研究》(西北大學博士學位論文,2019 年)稱之為“森林公園造像”。位于桂林市南郊金山南麓,目前存有5 龕18 尊。[7]30造像題材為單尊佛、一佛二菩薩、一佛二弟子二菩薩等,主尊佛像坐姿有倚坐式和結跏趺坐式。

造像題記中的年號有“大唐咸亨三年”(672 年)、“大漢國(南漢)乾和十一年”(953 年)等。其中第4 龕(圖4)雕刻一佛二菩薩三尊像,主尊為倚坐佛,頭后有三重頭光,頭光上兩側各雕一飛天,坐佛后有方形背障,背障兩側飾有六拏具圖案。“大唐咸亨三年”(672 年)題記位于第4 龕下方,題曰:

大唐咸亨三年,歲次壬申。謹/②/表示換行。錄同施此田入幽泉寺永為/常住供養人名,□□用□□。

圖2 桂林伏波山唐宣宗大中六年(852 年)宋伯康造觀音像

圖3 桂林騮馬山第3 龕局部

圖4 桂林金山第4 龕造像

僧貞蓮、僧定海、僧□□、僧弘□、僧□□、僧□□、僧智法、僧守云、僧道廣、僧僧僬、僧慧果、僧道莊、/僧遵禮、僧□□、僧□□、僧□□、僧□□、僧□□、僧智□、僧守寂、僧法慧、僧羅漢、僧弘捷、僧慧燈、/僧惠吉、僧緣□、僧道□、僧道玄、僧道寶、僧□辯、僧弘綽、僧法緒、僧弘覽、僧行敏、僧辯璋、僧玄賑。

□州錄事參軍董斌。/清信佛弟子董依護。/滕州安基縣令景壽。

□州錄事參軍董元。/昭州□縣令成均茂。/安州化□縣司宋敏。

桂南府校尉米廣。/□南府校尉軍林。/□車司尉田□葉。[7]31

因“大唐咸亨三年”年號,此造像被認為是桂林地區有明確紀年的最早的唐代佛教造像。但對于這方造像題記,劉勇經考證認為,造像鑿刻的年代并不是唐咸亨三年,而至少是在永隆年(680—681 年)以后的80 年代。[1]144從造像風格來判斷,此龕造像與咸亨元年(670 年)崔善德造像碑風格比較近似[8]190,都為倚坐像,菩薩的身姿也很近似,所以本文仍依據造像題記中的年代作為金山第4 龕造像開鑿的年代。關于第4 龕造像,其造像身份比較特殊,下文還會討論。

第4 龕正下方,“大唐咸亨三年”題記上方另有一方題記:

如來具足大神通,所得大悲無能勝。

以佛功德嚴十方,我今敬禮無與等。

無得智慧無有邊,善解眾生三世事。

一心能知無量心,是故稽首禮無上。[7]31

另外,金山第3 龕龕內右側壁開一碑,碑額正中線刻釋迦像,結跏趺坐于蓮臺上,造像題記如下:

維大漢國乾和十一年歲次癸丑十二月丁未十八日為國重鐫造題記。監寺:比丘惠果。寺主:僧義裕、僧義光、僧咸正、僧師鏡、僧惠欽、僧師訓、僧義真、僧道欽,弟子昭武步閣副指揮使管甲勾當、三十里鋪御侮校尉、右監門衛、率府郎將、同正員武騎尉、賜紫余萬雄。

弟子十將勾當龍門鋪御□校尉黃平、弟子中軍十將黃從燦、弟子封開十將莊和展、弟子防城都十將劉森、弟子廖師進、女弟子王十四娘、同妻女弟子徐氏二十五娘。[7]32

(五)疊彩山造像

疊彩山又叫桂山、風洞山,位于桂林市中心北部漓江旁。疊彩山摩崖造像位于桂林市疊彩山風洞南側,現存造像28 龕101 尊。[1]24唐代文人元晦于唐武宗會昌四年(844 年)撰寫的《疊彩山記》記載:“按《圖經》,山以石文橫布,彩翠相間,若疊彩然,故以為名。東亙二里許,枕壓桂水。其西巖有石門,中有石像,故曰‘福庭’。”[9]20由此可知,疊彩山造像開鑿于晚唐會昌年(841—846 年)之前。造像題材有單尊佛、一佛二弟子、一佛二菩薩、一佛二弟子二菩薩、二佛并坐、多佛等。

疊彩山有明確紀年的造像多為宋代,如風洞東壁第21 龕北宋英宗治平元年(1064 年)鄧孚造像龕以及仁宗嘉祐七年(1062 年)于吉等造像記、治平元年尼□□造像記、治平元年志華造像記等。現存造像,有學者認為是唐末宋初的作品[5]110,從風格來看,多為五代北宋時期雕刻。

對于上述桂林各處唐代摩崖造像鑿刻的年代關系,蔣廷瑜的文章論及:“桂林西山、騮馬山的摩崖造像時代最早,主要是初唐和中唐時期的,亦即是會昌毀佛以前的作品;伏波山的摩崖造像時代略晚,主要是中唐及其以后時期的,亦即宣宗復法以后所鑿;疊彩山的摩崖造像時代最晚,大都是晚唐至宋代的作品。盡管如此,由于相處一地,整個風格是前后一脈相承的。伏波山的摩崖造像居西山與疊彩山之間,有承前啟后的作風”[5]110。但這種分期是相對模糊的,劉勇的論文則運用考古類型學方法對桂林摩崖造像進行了詳細分期[1]92—120,對于推進桂林摩崖造像的深入研究有重要意義。

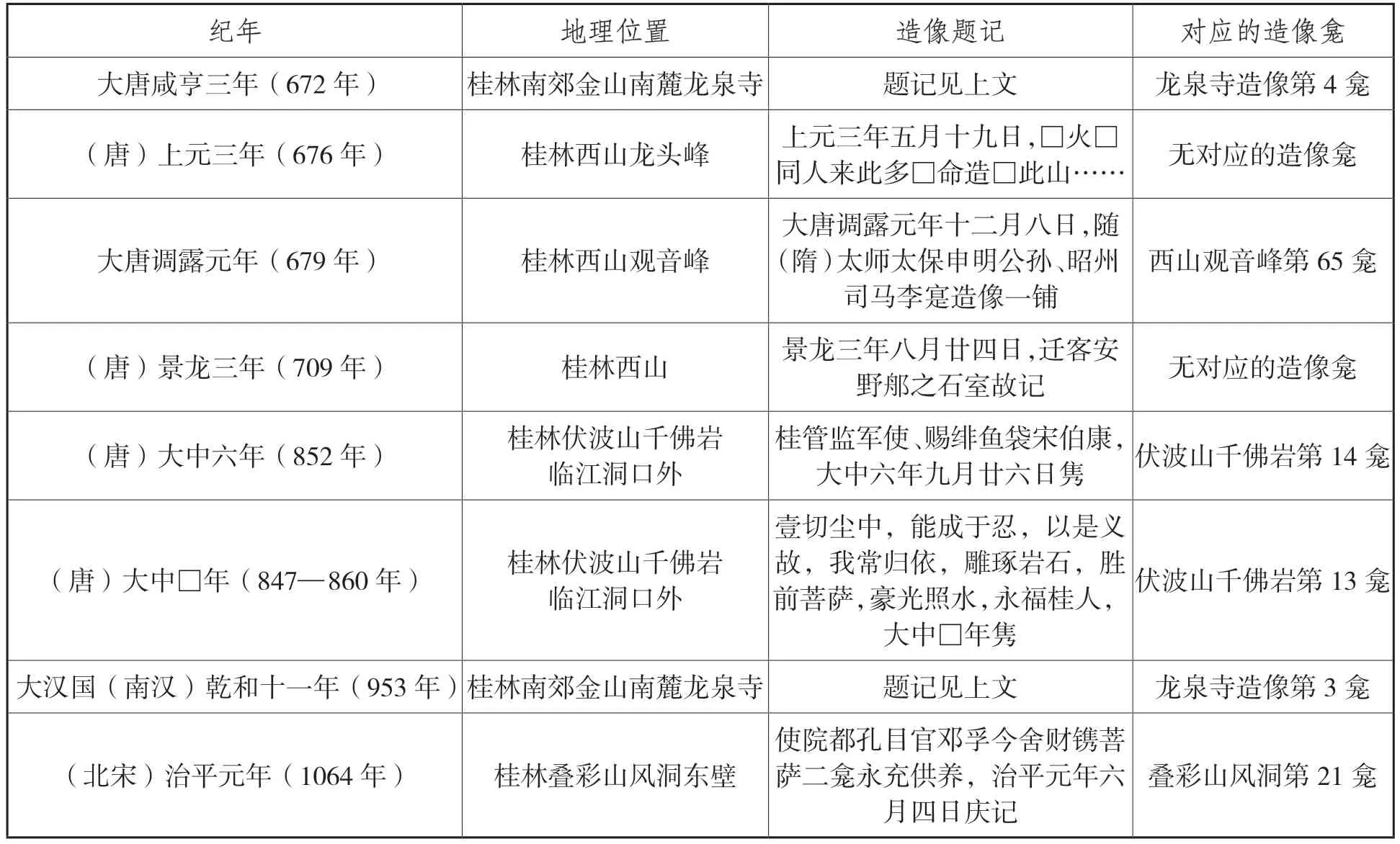

依據上述介紹,為了方便總覽唐代至宋代桂林摩崖造像情況,特將有紀年的造像情況列表如表1。

表1 唐宋時期桂林有紀年摩崖造像情況

這些有紀年造像為桂林摩崖造像的年代界定提供了一定的標尺,為進一步細化造像發展脈絡準備了條件。唐代桂林摩崖造像風格譜系的建立,尤其是以有紀年造像為基礎的風格序列構建,在年代學上具有重要意義。以此風格序列為標準器,可建立廣西佛教造像相對可靠的發展序列,這也為摩崖造像風格來源的探討奠定了基礎。除了桂林鑿刻的摩崖造像外,其他地區零散的佛教造像遺跡,也可以作為考察風格序列的參照。

除以上介紹的幾處桂林摩崖造像外,還有一些位于象山、虞山、釋迦巖、臨桂青巖垱、七星公園、雉山、青秀山、全州等的零星造像龕。[1]25另,桂林以外地區也發現有一些摩崖造像,如博白宴石山造像[10]91等。這些材料對于整體觀照廣西佛教造像具有重要意義。

二、桂林唐代摩崖造像風格樣式、來源

樣式是相同或相似藝術風格因素的集群形式。對于“樣式”一詞,正如學者羅世平闡述的:“歸納起來,時代、民族、畫家是構成藝術樣式的三要素。那些曾被匠師百工反復傳移摹寫的佛像樣式,因為這三大要素注入其中,內涵豐富的程度要大大超出圖像儀軌,且同時還兼有西方藝術史所常用的‘風格’意味,屬于藝術本體的觀照范圍。”[11]10本文從不同區域、不同時期造像之間風格元素的內在延續性出發,對前人研究中的典型佛教樣式——菩提瑞像、優填王像等,以及不同的表現形式——同莖蓮花座式、倚坐式造像等進行辨析,力圖通過這些典型的佛教題材與造像樣式探尋桂林摩崖造像的源頭與發展脈絡。

(一)菩提瑞像與同莖蓮花座佛像

菩提瑞像是佛教造像的典型樣式,基本特征是結跏趺坐,左手施禪定印,右手施觸地印,坐于金剛座之上,表現的是釋迦牟尼在菩提樹下降魔成道,又被稱為“菩提樹像”,有學者稱之為“金剛座真容像”[12]32,或“降魔成道式裝飾佛”[13]39-90。這類造像樣式通常被認為是玄奘、王玄策、義凈等人從印度帶回的摩訶菩提樹像③參見《大唐西域記》卷八、《法苑珠林》卷二十九引《王玄策行傳》、《宋高僧傳》卷一等相關文獻。。

對于桂林摩崖造像中的菩提瑞像形式,劉勇有詳細的論述。他在文章中統計了桂林摩崖造像中施降魔印的例子:除了西山第65 龕、第85 龕(圖5)兩龕大型造像外,還有西山第7 龕、第32 龕、第33 龕、第35 龕、第38 龕、第40 龕、第48 龕、第73 龕、第78 龕、第97 龕、第102 龕,伏波山第2 龕、第38 龕,金山第1 龕、第2 龕,等等,并將其分作帶裝身具和不帶裝身具兩種。[1]151他重點闡述了帶裝身具降魔印的西山第65 龕、第85 龕,認為這兩龕的題材是菩提瑞像,[1]151—153但對于不帶裝身具的降魔印造像沒有具體論述。關于這兩尊造像的身份,羅香林認為第65 龕主尊的身份是阿閦佛④參見羅香林《唐代桂林之摩崖佛像》,1958 年,第4 頁。,蔣廷瑜也從其說[5]108。阿閦佛即密教五方佛中的東方不動如來,在《佛說阿閦佛經》中所描繪的東方阿比羅提(妙喜)世界七寶樹下成佛。阿閦佛形象一般為頭戴寶冠(所戴寶冠比較復雜,造像中通常為菩薩冠),有的還佩有耳環、項鏈、瓔珞等裝飾品,左手結禪定印,一般掌中或像前置有金剛杵,表明造像密宗的性質,右手結觸地印,結跏趺坐。西山李寔造像手印、坐姿與阿閦佛像相似,但其他特征不相符。另外,在桂林密宗造像沒有參照,因而此兩尊像的身份應該并非阿閦佛。劉勇提出新的觀點,稱兩尊像為菩提瑞像。[14]99關于此造像身份的問題,以下進行一些辨析。

劉勇判斷這兩龕為菩提瑞像的理由是右臂上有臂釧。但戴臂釧并不是判斷的唯一標志,因為戴臂釧像的身份也可以是阿彌陀佛,如唐玄宗開元十二年(724 年)楊思勗造阿彌陀佛像[8]263。西安寶慶寺造像中多有戴臂釧者,也未必都為釋迦牟尼像。另外,金剛座也是菩提瑞像的特點之一⑤肥田路美《唐代菩提伽耶金剛座真容像的流布》(《敦煌研究》2006 年第4 期)所列的菩提瑞像中也有蓮花座。。但桂林摩崖造像中這兩龕并非為典型金剛座,而是同莖蓮花座:第65 龕主尊佛座雖為金剛座,但從座的兩側伸出兩支蓮花,形成蓮花座;第85 龕主尊佛座則為典型的同莖蓮花座。這一特殊的蓮花座形式也是判斷造像尊格的重要圖像依據。

圖5 西山第85 龕造像

在桂林摩崖造像中同莖蓮花座的例子有:西山第65 龕(唐調露元年[679 年]李寔造像)、第85 龕、第81 龕、第86 龕、第64 龕、第17 龕、第34 龕、第68 龕、第4 龕⑥原編號為千24,即千山第24 龕。、第72 龕、第91 龕等,伏波山第6 龕、第22 龕等,疊彩山第1 龕、第2 龕、第14 龕等。這種形式發源于唐初的西山,成熟于西山第65 龕、第85 龕,疊彩山第14龕是其變異與余緒。

同莖蓮花座形式分布在四川、長安、洛陽等地,尤其是在兩京地區,這一形式的造像往往與阿彌陀造像聯系在一起。蓮花座下有高高蓮莖的形式最早出現于四川地區南朝造像,是四川南朝造像的特征之一。⑦見成都市文物考古工作隊、成都市文物考古研究所《成都市西安路南朝造像清理簡報》(《文物》1998 年11 期),霍巍、羅進勇《岷江上游新出南朝石刻造像及相關問題》(《四川大學學報》[哲學社會科學版]2001年第5 期)。四川地區同莖蓮花座佛像流行的年代相對較早。從目前所能提供的出土材料來看,四川地區同莖蓮花座形式的造像主要表現的題材大多是二佛、三佛,加上弟子、菩薩、力士等,形象眾多,不像兩京地區同莖蓮花座上只有三尊像。

在長安地區,同莖蓮花座三尊像普遍流行,其中也不乏造像為阿彌陀佛的例子[2]35—44。另有研究顯示:“從首都長安地區(西安)的現存造像來看,同莖蓮花座像在653 年就已經出現,但是直至670 年左右為止,沒有見到‘阿彌陀’銘的例子。”[15]53670—700 年,在龍門石窟這種形式的蓮花座造像大量出現,而且,這些形式的造像大多有“阿彌陀”銘文。[15]42這些主尊主要身著通肩式袈裟,但也有少許雙領下垂式袈裟的例子;關于印相,最多的是降魔印,但禪定印和說法印也略能見到。[15]49對洛陽周圍地區所存670 年前后同莖蓮花座造像的考察發現,670 年前后時,在以洛陽為中心的一定范圍內流行著同莖蓮花座的阿彌陀佛像。[15]49

阿彌陀佛信仰在桂林已經普遍流行,桂林西山唐代摩崖造像題記中有四則明確了造像身份,其中有三則明確是阿彌陀佛,只有一則明確提到為釋迦三尊,這些造像題記主要集中于西山觀音峰一帶。⑧《尹三歸西山造像記》《陳對內西山造像記》《梁今義西山造像記》《李興闔家西山造像記》,見杜海軍輯校《桂林石刻總集輯校》,中華書局,2013 年,第26—27 頁。

從以上論述來看,桂林摩崖造像中這種同莖蓮花座形式造像的尊格可能為阿彌陀佛三尊,即所謂的“西方三圣”。它的形式與中原地區的同莖蓮花座阿彌陀佛造像有著密切的聯系,與通常所謂的“菩提瑞像”樣式比較近似。日本學者肥田路美對此也有闡述,她認為:“菩提伽耶降魔成道像原有內涵,在中國相當早的時間已呈現出變容的情況”,這種“變容”的情況表現為“將原本為釋迦佛像的特征用于制作阿彌陀”。[12]40—41由此看來,桂林摩崖造像中西山第65 龕和第85 龕兩龕造像,從造像尊格來講,借用了菩提瑞像樣式,但表現的是佛教西方凈土思想。

圖6 桂林金山第1 龕拏具

(二)優填王像與倚坐像

優填王瑞像是另一種典型的佛教造像樣式,其基本特征是:“身軀健壯,由于佛有三十二相,所以有‘肉髻高如山頂’,呈光滑狀,‘方額廣頤’,面平略方,兩耳重垂,閉目冥想,鼻直而高,口較小而嘴角微陷,兩肩齊亭而較寬厚,兩腿下垂倚坐于方形臺座上,跣足于束腰蓮臺上……右手舉胸前方,拇指與食指成環形,余三指微伸”[16]105—106。龍門石窟的優填王造像最多,主要分布在敬善寺洞區、賓陽洞區及其他洞窟中,至少有42 處。依據文獻顯示,鞏縣石窟的優填王造像5 軀;敦煌的為壁畫,中唐時期以第230 窟、第231 窟、第237 窟為代表。[16]103—105

桂林造像中倚坐佛的例子有:西山第50龕,金山第3龕、第4 龕、第5 龕,伏波山第9 龕,騮馬山第3 龕,疊彩山第15 龕、第21 龕。這8 例倚坐像中,均為雙腿呈平行狀的類型,而缺少雙膝外展、雙股與襠部呈V 字的類型。⑨冉萬里的著作對長安地區流行的倚坐佛的發展脈絡進行了梳理,為我們觀照桂林摩崖造像倚坐像提供了參照。見冉萬里《唐代長安地區佛教造像的考古學研究》,科學出版社,2017 年,第45—62 頁。與其他倚坐像不同的是,金山第4 龕主尊后面有背障,上裝飾有六拏具。劉勇將金山第4 龕造像命名為“優填王像”[1]140,其論述也著重于龕佛座兩側的寶瓶、立獅、摩羯等六拏具裝飾。六拏具這類圖案多源于印度、尼泊爾。金山第1 龕和第4 龕出現拏具圖案,其中第1 龕的拏具(圖6)比較清晰:最上層為一象,但頭后長著卷曲的羊角;第二層為立獅,但為鳳頭;第三層為寶瓶。但六拏具并不是優填王像的圖像志特征,如敦煌莫高窟第405 窟彌勒像座下有立獅、童子等圖像。在龍門石窟有拏具圖案的造像,其主尊身份也有彌勒像,如龍門石窟第565 窟惠簡洞唐高宗咸亨四年(673 年)彌勒像背屏上有象鼻摩羯、獅羊等拏具圖案[17]13。

唐代是彌勒倚坐像最為流行的時期,除莫高窟6 例遺存外,龍門石窟和炳靈寺石刻都有大量遺存。[18]155龍門石窟中倚坐像的身份可以是優填王像,也可以是彌勒像,像后有靠背,兩側有所謂的六拏具。這種坐具在初唐時曾流行,中晚唐后在北方石窟中已經很少見了。[19]212依據目前的研究現狀,判斷是否是優填王像基本上是依靠造像銘文,其佛像尊格與彌勒像不存在非常明顯的圖形志差異。從上述觀點來看,金山第4 龕帶有拏具的倚坐像的身份也有可能是彌勒佛,正如倚坐這一坐姿是彌勒佛的標準姿勢一樣。

關于桂林金山第4 龕,劉勇認為這類造像帶有濃郁的印度風格:“高宗時期開始,(唐)吐蕃和阿拉伯帝國的興起,西域時局的動蕩不安,陸路去往印度的道路時有阻隔,海路便成為眾多僧人的首選。桂州由于獨特的地理位置,成為赴印度僧人的大本營之一。他們從這里出發前往廣州或交趾,繼而乘船出海。他們不僅帶來了洛陽流行的印度風造像粉本,還將其開鑿于位于交通要道上的寺院周圍。”[1]149從拏具的來源來看,桂林金山造像與中原地區長安造像有密切關系。劉勇的觀點是:“桂林的優填王造像應該是來自于洛陽地區。”[1]188。這個觀點是從對優填王造像題材的分析而來的。但從主尊背障及其上的六拏具裝飾來看,桂林金山造像中的拏具圖案與西安寶慶寺倚坐像(圖7)兩側圖案一致。所以桂林摩崖造像中所沿用的造像風格樣式,與唐代兩京地區的佛教造像有一定聯系。

圖7 西安寶慶寺倚坐像

三、桂林唐代摩崖造像風格傳播路徑

對于桂林摩崖造像的風格來源及傳播路線問題,以往的學者認為其源于印度、東南亞造像風格,傳播路線是南海道,即通過海上傳播。上文對桂林摩崖造像風格來源問題進行了梳理,以下從題材辨析、風格比較等方面展開闡述,力圖展現桂林一地唐代摩崖造像與其他地區的關系,明確其風格的傳播路徑及影響。

(一)桂林摩崖造像與中原地區

前人研究成果已涉及這一問題。王子云在《中國雕塑藝術史》中提出了桂林摩崖造像“忠實地保持了中原地區的造像樣式”[20]353的觀點。劉勇避免了籠統對待桂林摩崖造像來源問題,他在分期的基礎上輔以具體的紋樣分析,認為:“桂林早期的造像來源于印度笈多時期薩爾納特式造像,這一影響期大致由隋持續到唐代初期的幾十年。笈多風格的造像在國內其他地區都被一定程度地進行了中國化改造,桂林卻將其風格‘原汁原味’地保留了下來。自高宗朝開始,桂林全面地受到中原地區的影響,特別是兩京地區。長安傳來了菩提瑞像和雙足外撇的表現形式。而來自洛陽的影響更大,不僅有優填王像的題材,‘六拏具’式裝飾、六連弧紋、蓮花化生等紋樣也與龍門石窟的風格相似,而且瘞龕做法和形制也來源于龍門石窟。但是來自龍門石窟的影響在武周之后漸止,而來自長安的影響則貫穿整個唐代。”[1]244—245

上文對同莖蓮花座、阿彌陀佛像、倚坐像等造像形式及六拏具、六連弧紋等紋飾展開分析,其所探討的風格樣式與來源,已經涉及藝術傳播這一問題,即桂林摩崖造像與兩京佛教造像之間的關系。劉勇在文章中論述了桂林摩崖造像與長安、洛陽造像之間的關系,他認為:“長安對桂州佛教造像影響的時間從初唐一直延續到唐末,而來自洛陽的影響僅持續到武周時期”[1]205。另,他還認為:“長安和洛陽均有可能將菩提瑞像傳至桂州,而長安的可能性更大”[1]185。從這些方面來看,其來源都指向中原地區的長安、洛陽。

還有一個問題可以進行討論,即薩爾納特風格在桂林的傳播。西山第65 龕、第85 龕即屬于這種風格。這些形式的造像大多集中于西山觀音峰,主要特點是:造像一般為三尊組合,主尊為坐佛,主尊的特點是著袒右式袈裟,袈裟緊貼身體,袈裟上幾乎無衣紋,只在右衽口有一斜線,表明袈裟形式。除了這兩龕造像外,在桂林摩崖造像中,西山第87 龕、第94 龕、第96 龕等也屬于薩爾納特風格。陳志良在《桂林西山考古記》一文提及:“佛像的制作,完全是印度風味。”[21]344薩爾納特風格是指印度笈多時期以薩爾納特為中心,發展于4 世紀后期,在5 世紀初流行起來并迅速達至巔峰的造像風格。[22]175薩爾納特風格最重要的特點是:佛像袈裟緊貼于身體,幾乎不施衣紋。其在中國的傳播區域主要在新疆地區和山東地區[23]129—130,[24]42。但長安也是薩爾納特風格傳播的主要區域,長安出土的一些善業泥佛像具有薩爾納特式風格的特點,如唐比丘法律泥造像、蘇常侍泥佛像(圖8)、唐善業泥佛像等。這類善業泥佛像是“印度佛像”的延續,大多制作于649—658 年,且多出土于西安西郊慈恩寺一帶。[25]49—51這類像是討論玄奘、王玄策及義凈從印度帶回來的菩提瑞像摹本的重要實物材料。從印度薩爾納特風格的傳播來看,長安在此類風格傳播過程中也具有重要作用。

圖8 蘇常侍泥佛像

綜上所述,作為唐代首都的長安,是造像新風尚的重要來源。從題材來看,長安地區同莖蓮花座三尊造像要早于其他地區,從背障及拏具等都可以看出這一點;從風格來看,薩爾納特風格傳播的路線是從西向東并且向南傳播。桂林摩崖造像也與長安保持了密切的聯系。

(二)桂林摩崖造像與南海道

以往的學者將桂林佛教造像同印度菩提伽耶佛像、印度尼西亞婆羅浮屠聯系在一起,提出其來源的傳播路線是從印度至東南亞然后至桂林的“南海道”。對于這一傳播路線我們也稍作分析。

羅香林提出了西山造像同印度菩提伽耶和印度尼西亞婆羅浮屠造像之間的聯系,而且指出了傳播路線。在1958 年出版的《唐代桂林之摩崖佛像》一書中,他認為桂林佛像造型受印度、南洋佛教造像影響,“在中國可謂另一系統之佛教藝術遺跡”,并指出桂林是印度佛教自南洋從海路傳入中國的重要通道。他闡述道:“雖其形制之鉅麗與造作之精巧,以視山西大同云岡與河南洛陽龍門等地之佛教造像,均不逮遠甚,然以作風與印度菩提伽耶(Buddhi-Gaya)大佛像與南洋爪哇佛耶(Borobudur)大佛像,多相近處。”進而他認為,桂林西山佛像是由印度經南洋到廣州再傳到廣西,或由越南傳到廣西,然后傳入桂林,不屬于北方佛教系統。⑩見羅香林《唐代桂林之摩崖佛像》,1958 年,第48 頁。20 世紀90 年代,廣西學者蔣廷瑜也基本延續其說,他認為:“桂林的佛教最初從印度泛海而來是有跡可尋的,桂林的佛教造像風格不同于北方和中原地區,也就不足為奇了”[5]111。蔣廷瑜也認為桂林摩崖造像屬于“中國南方佛教系統的一支”,并論證了桂林的佛教最初從印度而來。[5]110—111日本學者松原三郎、肥田路美、岡田健等也表達了從南海傳入或東南亞傳入的觀點。?見松原三郎《中國仏像様式の南北—その試論として》,《美術史》1965 第59 號;肥田路美《唐代菩提伽耶金剛座真容像的流布》,《敦煌研究》2006 年第4 期;岡田健《關于優填王造像的若干報告——討論東南亞對中國唐代佛教造像的影響》,龍門石窟研究所編《龍門石窟一千五百周年國際學術討論會論文集》,文物出版社,1996 年。

諸家觀點集中于一點,即桂林摩崖造像與東南亞造像之間的關系。這里有兩個方面的問題可以關注:一是薩爾納特風格在東南亞的傳播;二是優填王像在東南亞的傳播。

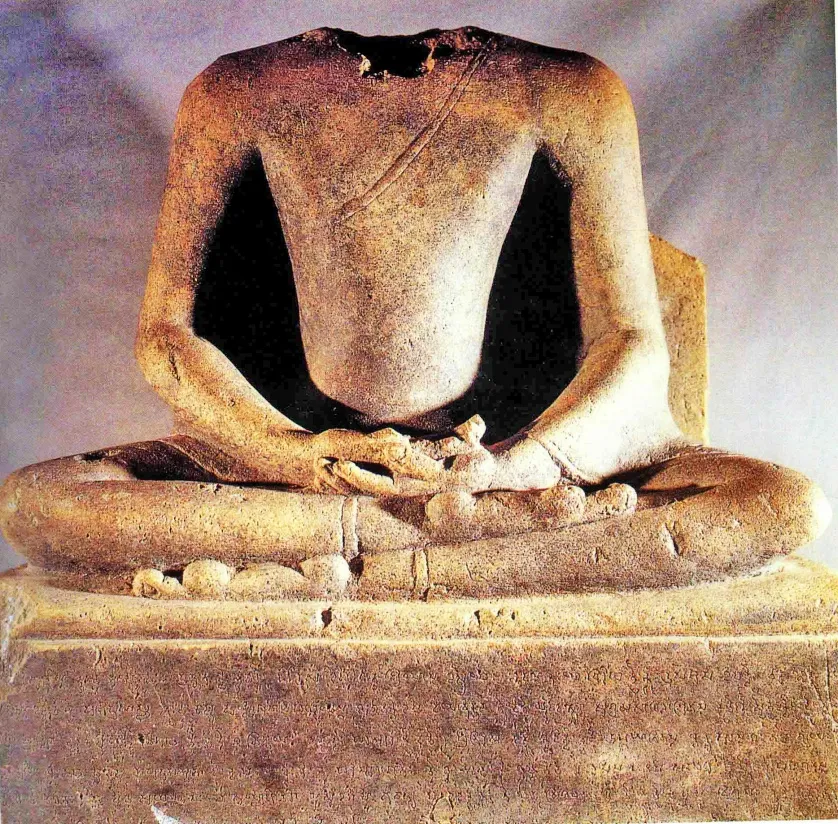

關于第一個問題,薩爾納特風格在東南亞地區主要集中于6—9 世紀。建造于8—9 世紀的爪哇婆羅浮屠,其造像為五方佛;6 世紀孟族人建立的墮羅缽底的造像風格也是薩爾納特式,泰國南部允薩和甲米府發現有5 世紀晚期印度薩爾納特風格的造像[26]76,但造像題材為立佛;柬埔寨自7 世紀開始,密教觀音造像比較普遍,其所受印度笈多樣式影響比較大,但題材偏重于密教造像;緬甸驃國佛教造像受到印度笈多風格的影響(圖9?部分圖片來源:圖4、圖6,李東、陽躍華《桂林龍泉寺區域唐五代造像遺址調查》,《中國國家博物館館刊》2019 年第2 期;圖7,金申編著《海外及港臺藏歷代佛像珍品紀年圖鑒》,山西人民出版社,2007 年,第261 頁;圖8,佟春燕《中國國家博物館藏小型泥佛像與藏家》,《故宮學刊》2016 年1 期;圖9,阮榮春主編《佛教藝術的發展》,遼寧美術出版社,2015 年。),佛像與觀音是常表現的題材。由此可知,東南亞的薩爾納特式造像整體上題材多樣,與桂林西山結跏趺坐的降魔印造像有所不同。

圖9 緬甸薩爾納特風格造像

關于第二個問題,東南亞現存優填王像的年代通常很難明確下來,年代大多為7—9 世紀,而龍門石窟的優填王像集中在655—690 年,最早的優填王像年代是唐高宗永徽六年(655 年)。所以,東南亞優填王造像的制作年代早于中國洛陽流行的優填王像(或倚坐像)尚無確鑿的證據。

東南亞造像是否對桂林第65 龕、第85 龕產生影響?從第一方面即造像風格來看,從印度傳播而來的薩爾納特風格在東南亞地區傳播開來,但其年代未必早于兩京地區造像及桂林李寔造像等。從第二方面即優填王造像題材來看,東南亞菩提瑞像、優填王造像同中國唐代兩京地區造像及桂林摩崖造像存在一些出入。因而無論從哪種角度來看,南海道的傳播路徑都尚存疑問。

余論

以上從實地調查出發,結合前人研究成果,對桂林唐代摩崖造像風格樣式、風格來源以及傳播路徑等進行了闡述。對于風格來源問題的探討,我們仍然主張桂林唐代摩崖造像的風格與中原佛教造像有著密切的關聯。從風格的傳播路徑來看,發源于印度的風格傳入中原地區,形成具有本土化色彩的佛教造像,這種風格繼續向南傳播,直接影響了桂林以西山第75 龕、第85 龕為代表的摩崖造像。桂林的這類造像風格與東南亞造像風格存在一定的差異。首先,三尊組合的題材內容以及所反映的宗教信仰與東南亞大乘佛教造像不相似,桂林三尊是在菩提瑞像的形式基礎上的阿彌陀佛造像,體現的是西方凈土思想。其次,從風格角度來看,桂林摩崖造像與東南亞造像都受到印度笈多時期薩爾納特風格的影響,但后者并無絕對的年代優勢,二者是不同地區對薩爾納特風格的不同理解與吸收。印度造像風格是“源”,桂林摩崖造像與東南亞薩爾納特風格都是其“流”。

實際上還有一種主張,即“吐蕃道”。劉勇在《桂林西山“菩提樹像”考》一文中提出:“桂林的‘菩提樹像’可以基本認定與王玄策以及他從印度帶回的摹本有極其密切的關系。如果這個推理不誤,那么桂林‘菩提樹像’來源于海路的論斷就難以立足,因為王玄策赴印度都是選擇陸路,特別是通過西藏西南部翻過喜馬拉雅山,入加德滿都經尼婆羅進入印度。”[14]105薩爾納特風格在印度、尼泊爾、(唐)吐蕃的造像中都有所表現。這種風格是否經過四川、云南的西南絲路傳播而來,直接影響桂林摩崖造像的薩爾納特式風格?在討論到菩提瑞像的傳播時我們認識到,王玄策通過吐蕃—泥婆羅道將菩提瑞像帶回,但同樣有這個問題,即如何將題材、樣式與桂林摩崖造像結合起來。佛教造像風格的流傳與傳播路線狀況比較復雜,至于更為詳細的傳播路線圖,還有待進一步細化與研究。桂林摩崖造像與東南亞造像的關系也有待進一步研究。從目前的研究結果來看,我們能夠看到印度佛教造像樣式由北向南傳播的整體脈絡與特征。