板頁巖在齊家文化玉料使用中的作用

肖鑫

摘要:本文旨在通過對于遠古先民對于板頁巖在生產生活中的應用進行總結,從而揭示出板頁巖礦對于古代文明發展進程所做的貢獻。通過我國北方地區板頁巖礦及主要考古遺址點的對應,筆者發現了板頁巖作為一種全新的石玉器制作工具被古代先民廣泛使用著。特別是在內蒙古、甘肅及遼寧地區的考古遺址點多有涉及。筆者通過研究發現分布在甘肅青海內蒙古等區域的齊家考古學文化先民們對于板頁巖有獨特的使用方式,而有跡象表明遠古先民在使用板頁巖作為加工工具已經出現了泛區域化特征。

關鍵詞:板頁巖;齊家文化

板巖是一種細粒、葉狀、均質變質巖,由粘土或火山灰組成的原始泥質沉積巖經低度區域變質作用而形成。它是最細粒的葉狀變質巖。其層理可能與原始沉積層理不相對應,而是在垂直于變質壓縮方向的平面上。板巖中的葉理是由強壓縮引起的,使細粒粘土薄片在垂直于壓縮的平面上再生。由于板巖是在低等級的變質條件下形成的,即在相對較低的溫度和壓力下形成的,且原始材料是細粘土,有時帶有沙子或火山灰,通常最終會變為沉積巖(例如泥巖或頁巖)形式。這種沉積巖的母巖可能僅被部分改變,從而保留了一些原始的礦物學和沉積層理。最初沉積的沉積物的層理可以由有時在乳溝面上看到的交替帶指示。而其顯著的易劈裂特性使得板巖可以很好地被使用。劈裂是一種超級誘發的結構,是巖石深深埋藏在地球表面之下的某個時間,壓力作用在巖石上的結果。因此,板巖主要發生在較老的巖石中,盡管有些發生在較新的巖石由于造山運動而被折疊和壓縮的地區。分裂的方向取決于在變質過程中施加的應力的方向。當在采石場用專門的工具切割成與葉面平行的形狀時,許多石板就會顯示出易裂性的特性,形成光滑平整的石板和石片,這些石板長期以來一直被用作屋頂、地磚和其他用途。

世界上很多國家都有豐富的板巖資源,例如英國、法國、意大利、葡萄牙、美國和巴西等國家。而我國幅員遼闊也蘊藏有豐富的板巖資源,尤其是近些年來由于建筑材料中的板巖原材料需求增加使之帶動了板巖這類資源的深加工和利用。板巖在我國分布很廣泛資源也十分豐富,除了華北平原以外,板巖在東北平原和其他平原、盆地、沙漠以及那些在火山巖出露的地方外,許多省、市、區都可以找到。這其中出產于我國陜西紫陽的黑色瓦板巖在國際上久負盛名。

現代開采的大多數板巖都用于生產屋面瓦。板巖是用于此目的的良好材料,因為它不吸收水分,可以很好地經受住冷凍和融化,并且可以切成薄片。出于相同的原因,板巖用于地板、裝飾品和鋪路。而現代開采的板巖在下古生代時代(定義為417~5.45億年前的一段時間)開始形成。千枚巖形成的板巖則更為古老一些較老,可以追溯到寒武紀以前(超過5.45億年前)。與其他變質巖相比,板巖在相對較低的溫度和壓力下形成。這使其非常適合化石保存(如上圖中的最后一幅)。即使是精致的結構,也可以保留下來,并容易辨別出巖石的細小顆粒。板巖由石英和云母(白云母或伊利石)的細顆粒,以及一系列其他礦物組成,這些礦物通常包括黑云母、綠泥石、赤鐵礦、黃鐵礦、灰石、石墨、高嶺石、磁鐵礦、長石、電氣石和鋯石。確切的礦物成分及其相對含量會影響巖石的外觀,例如:綠泥石使板巖呈綠色;石墨–黑色;赤鐵礦–紅色和云母帶來銀色光澤。常見的板巖則多為灰黑色。

自石器時代以來,人們就用砸碎后的板巖設計工具并建造庇護所。采集板巖片巖最古老的采石場是在中世紀的布列塔尼發現的,但是直到17世紀和18世紀才開始被發現。天然板巖有記載的最早使用者是古代英國人在其建筑中使用的,最早的可追溯到1世紀,位于英國西北威爾士,卡納芬的Segontium堡壘。人們發現在威爾士北部采板巖已有1800多年的歷史,附近區域的因紐特人也在漫長的歷史長河中使用過板巖作為他們的房屋建材和武器。遠在南美大陸的瑪雅人也曾較多地使用板巖作為房屋建材。然而筆者通過探訪發現我們華夏民族的遠古先民使用板巖的時間可能遠要比歐洲和其他大陸的人要早。我們的遠古先民智慧地發現板巖分裂后的石片可以有多重用途,其中最重要的一個就是用板巖的小巖石片來切割玉料。

我們知道古代所用來制作玉器的玉料硬度從軟玉到硬玉的摩式硬度(摩氏硬度指的是礦物相互刻劃時表現的耐磨損能力,由Frederich Mohs于1822年提出)從5.5~9不等,而用來切割玉料的工具至少需要等于或者大于玉料本身的硬度。板巖不同于頁巖及泥巖的高硬度提供了切割玉料的可能。而由硅質頁巖分化而來的硅質板巖更是因為有大量二氧化硅的存在使得玉料開料更為便捷了。雖然板巖硬度高但極易剝取且蘊藏豐富,而這種材料的非稀缺性決定了它有可能是當時制作磨損開解工具的為數不多的幾個選擇之一。

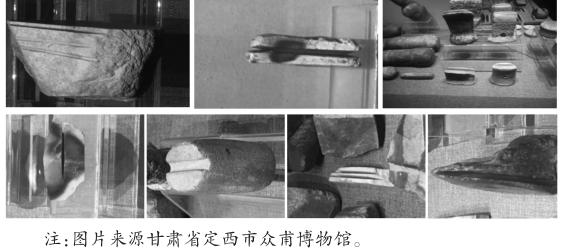

對于摩式硬度在5以及5以上的上古玉料是如何開料制作的,學術界幾十年來爭論不斷,大致可以分為兩個方向。一個是以香港中文大學東亞研究院的鄧聰教授為代表提出的含沙繩線切割法。另一個是以中國古代一直傳承有序直至民國時尚有的砣加工法。在這兩個主流開料方法之外也有許多不同的論述,比如安徽省文物考古研究所的張敬國研究員就獨辟蹊徑的認為存在一種古代利用碳化硅的方式進行加工。王芳在研究金沙遺址玉器加工工藝時認為金沙遺址古代先民在加工時使用了三個不同的方法,有線切割也有片切割和砣切割其切割工具可能有竹片也有木片等。賀占哲則認為古代先民對于大型物料的開解是使用摔打等方式使其變小后再用石鋸進行切割。楊益民、吳衛紅等學者認為存在一個雙手可以捧握的棍狀工具,使得古代先民可以對玉料進行細節加工。孔富安認為古代先民發明了一種水凳用來固定玉料,并配合適當的解玉沙進行玉料的開解和進一步的雕琢。通過對上述學者的研究進行總結不難發現學者們更傾向于古代先民通過自己的智慧創造出了一些復雜的工具對玉料進行了開解制作,且這一過程必定是費時費力的,而筆者對齊家文化玉器的制作過程觀摩發現對于齊家先民來說似乎玉器制作的先期步驟沒有那么煩瑣和復雜,且較為省力。筆者認為古代先民通過板巖或者砂質板巖的打磨之后玉料可以較為容易地按照他們所預想的軌跡被破解開,而且他們可以自由的選取解料的深度和方向,從下面的幾幅圖中也可以清晰地看到深淺和方向不一的痕跡。而使用特殊開發過之后的工具比如水凳、砣這類的復雜用具則是在玉料被板巖刀加工過之后即將要進行細節刻畫或者鏤空等流程時才被使用的。經過筆者這些年在甘肅省,內蒙古自治區以及遼寧省的各新石器時代考古遺址和博物館的走訪,筆者發現板頁巖碎片是一種在泛北方新石器時代同時使用過的玉料加工工具。

這種獨特的加工方式在主要活動范圍為甘肅省和青海省的齊家文化最為顯著。齊家文化是世界聞名,中國最早的青銅時代考古學文化,是新石器時代向青銅時代過度的一種遺址。齊家文化時處華夏文明從史前社會向王朝國家過度的關鍵時期,大體持續時間為距今4300年~3500年,歷經中華文明起源與早期發展從萬邦林立到華夏統一的特殊歷史階段。是中華文明的重要源頭也是中華民族的祖源之一,人類燦爛的文化瑰寶。齊家文化的出土玉器十分豐富。伴隨著完整玉器的出土,齊家文化的諸多遺址也出土了玉器的制作加工工坊,以及制作玉器的玉料及半成品。而玉料的開解工作始終是一個為學者關注最多的問題。

上圖中的照片是筆者在甘肅省的博物館中照取的齊家文化玉器的加工半成品圖片。從圖中我們可以看到這些玉料及石料上的單個或多個凹槽。筆者認為這些凹槽都是遠古先民在用板頁巖在開料過程中留下的。個別甘肅省的博物館甚至有征集到板頁巖的巖片夾在玉料中的樣本,但數量較少。板頁巖以其獨特的物理屬性以及廣泛的分布范圍使其成了甘肅遠古先民的優良制作工具。由于板頁巖的相對不稀缺性使得使用這一材料來加工相對稀缺的玉料資源顯得極為重要。因為一小塊整塊的板頁巖可以被手工分裂成若干個加工使用的板巖刀片,而硅質板巖上的大量二氧化硅又提供了相對的摩擦系數和硬度,所以使得橫縱面的玉料開解更加容易。筆者推斷上古先民在開解這些玉料的時候進行過兩種方式的嘗試:

方法一:將大片的板巖沿著紋理掰成小刀片直接在玉料上進行橫向或者縱向的反復切割;

方法二:鑒于某些玉料的硬度較高,板巖小刀片使用效果不好,從而人為在先期的磨痕上面放置沙土再使用板巖刀片切割。

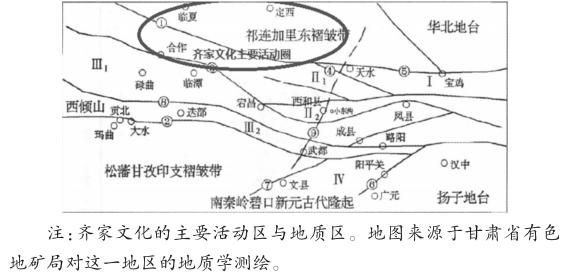

甘肅省齊家文化的主要活動范圍分布在地質學上的祁連加里東褶皺帶上(如下圖),而在這一褶皺帶上的地層主要有上古生屆泥盆系、中生屆三疊系以及新生屆的第三系和第四系,這里海陸堆積明顯,主要巖性有板巖、變沙巖石、灰巖等。

齊家文化所使用的最多的砂質板巖就是來自這附近地質帶的供給,而依靠古代甘肅強大的湖相及陸相沉積孕育出了幾乎取之不盡用之不竭的板巖加工工具。從而也使得這一地區流傳下了燦爛的玉器文化。文化區與板巖礦脈區的重疊應不是由古代先民事先預定和預設的,而是在他們遷徙定居了之后因地制宜地利用了當地的礦產資源而為自己的生產生活提供了便利。而上述板巖分布及文化圈尤其是玉文化遺址重疊的地區卻是無獨有偶,并不是一個特例。在甘肅臨近的內蒙古自治區筆者也有重大發現。在內蒙古自治區敖漢旗附近有著以興隆洼、紅山等為代表的史前考古學文化。而紅山考古學文化恰是和良渚遺址以及凌家灘遺址并稱為中國三大玉文化遺址。筆者在敖漢旗附近的紅山遺址進行田野調查時發現這一地區也有豐富的板巖資源,且這一地區圍繞幾處考古遺址的板巖都是質地較為堅硬的灰黑色板巖,且其中二氧化硅含量較多。敖漢旗旗政府在今年早些時候還與當地的板巖及頁巖開發企業簽訂了協議將這一地區的地礦資源進行了充分的開發。所以筆者認為這一地區乃至臨近的赤峰及遼寧建平的紅山文化所使用的玉器玉料都是用本地豐富的板巖由遠古先民加工成板巖刀片進行進一步加工制作的。然而由于紅山文化所發現的玉器制作加工工坊遺址較少,所以沒有大規模的玉料開解考古學證據出現,所以還有待進一步的研究學習。

綜上所述,板巖作為一種礦產資源自身有很豐富的價值,其用途不僅僅是我們今天所看到的被廣泛應用于建筑石材和其他相關領域,早在上古時期全世界范圍內的民眾都對板巖進行了卓有成效的開發及利用而我們華夏民族的祖先早在上古時期就將這一資源的使用范圍進行了拓寬。甘肅省青海省及內蒙古自治區的板頁巖礦產資源極為豐富,而這一區域豐富的資源也早在上古時期就被長期居住在這里的遠古先民所使用。作為頁巖的次生產物板巖受到了這一地區以齊家考古學文化為代表的古達先民的青睞,用以制作成小板巖刀片以切割石料和玉料。相對的非稀缺性使得齊家先民有取之不竭用之不盡的工具可以進行大塊或者小塊玉料及石料的開解,從而為其后期發展出燦爛而輝煌的玉石文化奠定了堅實的基礎。而齊家考古學文化的主要活動圈又和這一地區的板頁巖分布區相重合,使得該考古學文化所轄內的遠古先民可以距離玉石礦脈不遠的地區就可以直接對玉料進行深加工。類似于齊家文化的這種古代有著輝煌玉器文明的文化區和板頁巖分布區重合的泛北方區域還有很多,內蒙古敖漢旗也是這樣一個代表地區。所以筆者推斷在全國的古代玉文化圈附近都可能有相似的利用附近礦產諸如板頁巖尤其是硅質頁巖進行上古物料的開解的現象,相信未來會有更多的考古學證據和其他地勘證據能證明筆者的推斷。

參考文獻:

[1]魏尊莉,李金洪, Fergus, et al.我國板巖的市場現狀及質量評析[J].中國建材科技, 2006, 15(04): 32-34.

[2]陳保華,趙曉峰.常用硬度的測試原理及表示方法[J].金屬加工(熱加工), 2008(15): 78-80.

[3]李凱強.頁巖中石英的成因及意義[D].蘭州大學, 2018.

[4]鄧聰.中國玉器素材的開片三部曲——談二里頭玉器開片技術[C]//中國二里頭遺址與二里頭文化國際學術研討會. 2005.

[5]張敬國,楊竹英,陳啟賢.凌家灘玉器微痕跡的顯微觀察與研究——中國砣的發現[J].東南文化, 2002(05): 16-27+97.

[6]張忠培.齊家文化研究(上)[J].考古學報, 1987(01): 1-18.

[7]隋風春.甘肅省西和縣小東溝金礦床地質特征及找礦前景探討[J].甘肅冶金, 2012, 34(02): 74-79.

[8]孔富安.中國古代制玉技術研究[D].山西大學, 2007.

[9]王方.金沙玉器制作工藝的初步觀察[J].中原文物, 2006(06): 77-83.

[10]賀占哲.古代玉器制作工藝初探[J].山西煤炭管理干部學院學報, 2008, 21(01): 214-215.

[11]賀占哲.分水嶺出土玉器制作工藝分析[D].山西大學, 2008.

[12]徐琳.中國古代治玉工具、工藝及鑒定應用舉例[C]// 2011中國珠寶首飾學術交流會. 2011.

[13]楊凡.海岱地區史前玉器初探[D].山東大學, 2016.

[14]Thomas, Trevor M. "Wales: Land of Mines and Quarries." Geographical Review 46.1 (1956): 59-81.

[15]Healy, Paul F., et al. "Pacbitun (Belize) and ancient Maya use of slate." Antiquity 69.263 (1995): 337-348.

[16]Wilkinson, George. Practical geology and ancient architecture of Ireland. John Murray, William Curry Jun. and Company, 1845.

[17]Gibson, Gail G., Steven A. Teeter, and M. A. Fedonkin. "Ediacarian fossils from the Carolina slate belt, Stanly County, North Carolina." Geology 12.7 (1984): 387-390.

[18]Wittke, Walter. Rock mechanics. Berlin: Springer, 1990.