火神山和雷神山的八天八夜

王媛媛

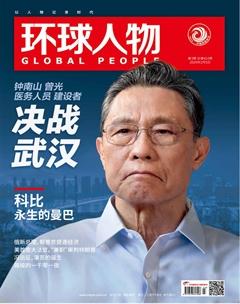

2020年2月2日,無人機拍攝的武漢火神山醫院。

雷神山醫院將于2月5日正式交付使用,屆時將可以提供1600張床位,可容納2000余名醫護人員。

2020年2月2日,武漢火神山醫院正式交付人民軍隊醫務工作者。圖為病房內部設施。

雷神山醫院施工現場。

2月2日早8時55分,8架大型軍用運輸機相繼降落武漢天河機場,緩緩駛入機場西滑行道。飛機上是赴鄂的解放軍醫療隊隊員和醫療物資。在飛機附近的U形軌道上,大巴車和運輸車早已在等待他們,目的地就是剛剛建成的火神山醫院。幾個小時后,火神山醫院正式交付人民軍隊醫務工作者。

火神剛交付,雷神戰猶酣。

建設總建筑面積3.39萬平方米、可容納1000張床位的火神山醫院,從動工到交付用時僅8天;截至2月2日,6萬平方米、可容納1600張病床的雷神山醫院,總體進度完成75%,用時7天。這是中國速度。這個速度后面,是一張張樸素的中國面孔。

他們是“希望”

如果你打開一張折疊時空的火神山、雷神山醫院建筑圖紙,會看到這樣一幕幕人員密集、緊張有序作業的場景。他們中,有人出門前沒敢告訴親人要去哪里,被問起來要撒謊;有人從外地看到用工需求,只身一人前來,在武漢一個人都不認識;有人走得急,外衣里面還穿著睡衣。

我們看看開吊車的小姜。

“1月28日,接到通知我就主動報名了。”姜震是湖北武漢人,在一家吊裝公司上班。這個時候出門,得首先征得父母同意,父母有些憂慮:“現在疫情這么嚴重,在家里待待算了嘛!不要出來了嘛!”小姜成家了,老婆孩子也勸他不要出門。“但是我要為國出力嘛,跟父母、老婆孩子解釋了一大堆。”小姜終于說通了家人。

“干完活兒,先別回來!先隔離一段再回家!”出門前,小姜的老婆叮囑他。他跟《環球人物》記者模仿起老婆的口吻,嘿嘿笑了起來。“每天能休息幾個小時?住的地方怎么樣?”我們問。沒想到聽到的答案是,他已經六天六夜沒下吊車了。除了上廁所,他吃睡全在車上,“瞇一會兒,(有人)敲一下車窗醒了就干”。他一天只能斷斷續續睡4個小時。

小姜所在的公司派了十幾名吊車司機過來,大家都是一樣的狀態,24小時待命。想想身邊其他工種的工作,小姜說在車里坐著,“身體上并不算累,就是熬夜,心理上累。前天、大前天兩天兩夜基本沒合眼,但我們大部分是‘90后,年輕,扛得住!”

火神山就要交付了,他盼著回去休息了,“聽他們說,今天拿來了牙刷,可以刷刷牙了!”小姜又笑了起來,我們卻難以平靜。“李克強總理考察火神山醫院施工現場的時候,你見到他了嗎?”小姜又笑笑,說:“沒有沒有,不敢下車的,身上有任務。”

我們再看看那個沒空傷心的小尹。

火神山醫院項目采購工作人員接打電話時全說一樣的話:

“好、好、好……”

“行、行、行……”

“沒問題、沒問題、沒問題……”

話說得簡單,背后都是難處。他們白天打電話協調,晚上熬夜等材料。 1月26日晚,有個年輕人忽然坐下來,單手托腮,有些沮喪。

“尹典,怎么了?”

“我很OK,沒事。”強顏歡笑了幾分鐘,他眼角忽然濕潤了,說:“我的精神領袖今天走了……是我十年的偶像……”籃球明星科比在當日凌晨去世,尹典一整天都在忙,用來感傷的時間是沒有的,終于忙完了,他才有幾分鐘去想這件事。愣了一會兒,他忽然拍了下桌子,說:“但我不虛!我們要把火神山建出來,先把病魔打倒再說,吃飯去了。”

吊車司機姜震在火神山醫院工地工作。

左圖:火神山醫院選址位置。右圖:建設中的火神山醫院,高分二號衛星拍攝于2020年1月31日。

再來看看一直穿著睡衣工作的小裴。1月27日下午1時30分,輪休的工作團隊中有一位瘦小的年輕人,他來自武漢市黃陂區姚集,頂著一頭亂發,身著睡衣,鞋面全是泥,他叫裴楊。

除夕前一天晚上9點,裴楊躺在被窩里玩手機,忽然接到同伴消息,“火神山工地需要挖掘機和工人”。他掀開被子出了門,到晚上11點,跟同伴協調來4臺挖掘機。4人開著4臺挖掘機從黃陂出發,24日凌晨4點終于到達火神山醫院工地現場。僅歇了1個小時后,他們就開工了。裴楊說:“我走的時候,沒告訴我媽,第二天有空了才告訴她,走的時候就穿的這一身衣服。”

還有家住武漢市硚口區的陳先生,是中國電信武漢分公司的一名員工,與同事們一同安排5G基站設備。陳先生說:“我們是最早在這里搭建5G基站的,是為了保障指揮部的運行,下一步還將鋪設光纜,保障醫院建成后的數據通信。”為了配合好醫院建設進度,陳先生與他的同事們幾乎每天都在加班。

還有武漢航空港發展集團的程先生,1月28日那天,他剛從工地回來,抓過一張塑料凳一屁股坐下來,直喊累。他已經好幾天沒回武漢南湖的家了。問他為什么請愿出戰,他低聲道:“出一分力吧,武漢人太難了。”

……

“注意看一下!口罩把鼻子封好,不要有縫!口罩沒戴好等于沒戴!”“體溫記錄一下!”為保證工人身體健康,將新型冠狀病毒擋在工地之外,火神山、雷神山醫院工地、各生活區入口處,均有專人負責量體溫、消毒。

主要建設單位的工人們生活在臨時搭建的工人板房;遠道而來的援助單位住酒店;就近的援助單位,可回家也可住工地。但這些住處常常是回不去的。要保證進度,工地24小時不停工,各單位建設者實行兩班倒、三班倒,經常只能在寒冬冰冷的工地上小憩,因為一會兒還得再戰。但這些疲憊,不妨礙他們的工作更加高效,十秒裝窗,兩分鐘搭一堵墻。外國網友口中的“中國速度”就來自于這些一秒之爭、一分之搶。我們采訪的所有工人,都是抱著“疫情不除,我不回家”的毅然決然之心,分秒必爭。“中國奇跡”的背后,不過是一群善良、執著的普通人用命在拼!和那些年輕的醫務人員一樣,他們也是別人的孩子、丈夫、父親,舍小家,奔工地,只為萬家平安,早日回歸健康。

幾天前,央視頻APP開通了這兩家醫院建設現場的24小時直播。這場直播沒有解說,沒有音樂,只有現場施工過程中的碰撞聲,盡管如此,卻成了當下最火的直播。幾千萬網友持續關注,他們均以“云監工”自稱。他們常在網上討論:“地基搞得差不多了吧?”“天天要走的路如何硬化?”他們還給工地上的建筑機械起了名字:小型叉車是“叉醬”,大型挖掘機是“大黃”,小型挖掘機是“小黃”,超小型單人挖掘機叫“小小黃”……一眾“云監工”也遭到質疑:“是不是在家待得太無聊了?!”有位“云監工”說出了大家的心里話:“隔兩個小時就會點進去看一下,不是無聊,看的就是希望。”

頂住壓力的指揮者、設計者

《環球人物》記者采訪了雷神山項目基礎設施部分現場執行經理段旭陽,大年初一那天,他抵達雷神山醫院施工現場。他要組織和指揮56名管理人員、330名工人、100臺運輸車次,此外,還有挖掘機、破碎機、推土機等100套設備。段旭陽語速快、思路清,“第一、第二、第三……”每件事情都捋得條理清晰。

段旭陽已經有多年項目管理工作經驗,但參與雷神山應急型醫院項目對他依舊是挑戰。挑戰之一是“作為醫院,它的要求標準高”。

就市政基礎設施部分的溝槽和路面來說,路面下的工作比平時都多了工序。比如管道,以前他們直接用沙或者混凝土包封回填,但是現在雷神山醫院的整個管道和路面都進行了一層防滲、防污染處理。開挖的這部分地基需要在短時間達到承載力,這個要求很高。

挑戰之二是,工作強度之高是前所未有的。“我們作為基建這一部分,是先行兵,也是收尾兵,我們要把基建做好,每一道工序的穿插時間要精確到分鐘。”段旭陽舉了個例子。比如,測量、放線工人8:00開始工作,8:10這個任務就要結束,讓機械開挖工人開始準備。8:30就得通知另外一個單位安裝管道,安裝完成,還要進行復核和管道回填。

段旭陽腦子里的弦一直處于緊繃狀態,“現場每一個工序的穿插要非常自信,所有的程序都要銜接緊密,每一關不能出錯。如果出錯,就導致下一關在下一段時間延遲。我們要拼命把前一段延遲的時間趕上來。”

如何化解這每一分鐘的壓力,段旭陽的本能反應是“不去回憶過去”。“不看日歷,過去的一分鐘就過去了,再也不去回想,只簡單總結一下有哪些紕漏,去想下一分鐘、下半個小時、下一個小時要做哪些東西,明天、后天的大事情全部要想清。”當然,他沒有一分鐘的時間去整理情緒。談起這些,段旭陽呼吸有些急促。

接著,他跟我們說:“目前在做的事情,可能是我這一輩子感到非常光榮的一個事情,我們每一個共產黨員,尤其像我們年輕的共產黨員,在這個關鍵時刻必須要站出來,這是我們的一個基本義務!”

在接受采訪的這些人中,語氣最平和的是江斌。他是武漢雷神山醫院鋼結構工程深化設計負責人,說話幾乎不帶任何情緒。實際上,他已經連續九天九夜作戰,熬了三四個通宵,是拼命時間最長的。“有一多半時間在辦公室,另外要和設計院去對接,還要去現場了解情況。”

設計圖紙需要安靜,需要耐心,但他面對的偏偏是“急”,而且是3個“急”。首先,“這是個急活,設計必須趕在施工前面。工期是定死的,如果圖紙不按時交付,后面施工的壓力會非常大”。其次,施工非常急,雷神山的工期只有10天多一點,留給鋼結構施工的時間很短,按照常規思想根本完不成,這就需要他們在設計上做到盡量簡潔,便于制作,便于現場安裝。

雷神山醫院基礎設施部分現場執行經理段旭陽(右一)在工地現場指揮。

此外,他還處在一個“急”的環境中。他和同事每天都會接到很多電話,設計院的、制作單位的、施工現場的……各個方面都在催著要圖紙,各單位意見不可能全部統一,工期又在那里擺著,有時候他感覺到壓力很大,“現在又是疫情的暴發期”,這也是一個“急”。

“您差不多一天能接多少個電話?”

“100個以上應該是有的。”江斌回答。但他有讓自己平靜的辦法。“盡早交付病房,讓病人能夠住進去,一切都是值得的。想完之后,這些急也就沒什么了。”

網上不少人說:“臨時醫院這種結構可不就是板房嗎?有那么復雜嗎?”確實是有的。

中建三局三公司的工程技術員曾經完整地介紹了火神山樣板房的設計情況。從表面來看,病房是一個普通的集裝箱,里面卻大有乾坤。打開氣閉門,進來是一個緩沖間,這是個單獨的隔離區域。整個房間內有一個成熟的新風系統,能形成一個負壓(房間內壓力比外面低)環境,有效地避免病毒隨著氣流傳到外面,使病房處于一個有效的隔離系統中。病房內有一個由兩層玻璃和一個紫外線系統組成的傳遞艙,病人的飯菜和藥品通過傳遞艙里面的紫外線系統進行消毒,避免感染。房間內還有一個特色管道,污水將被排放到一個集中的處理系統。

事實上,應急型醫院的設計牽涉很多專業,“要根據醫療需求進行一個平面布局,建筑、結構、機電、機械各方面還要進行配合。”醫院不只有病房、醫生休息室,還有配套的消毒室、垃圾處理和焚燒系統、污水處理系統等,相關的配合設計都很多,“這一切并不是想象的那么簡單”,江斌說。

武漢雷神山醫院鋼結構工程深化設計負責人江斌(著藍衣者)在辦公室與同事交流。

“走出這片泥濘,就是光明”

2020年大年初一,還有一個人來到火神山醫院——原北京小湯山醫院院長張雁靈。此次前來,他是為即將投身火神山醫院和雷神山醫院的醫護及管理人員講課。

來到火神山,張雁靈發現工地到處都是泥。此情此景和17年前他第一次到小湯山時一模一樣:“我們晚上去小湯山,天正下著雨,道路特別泥濘,褲子和鞋子上都是泥水。”他于是感慨:“我們建這樣一個醫院,可能會遇到很多困難,但是走出這片泥濘,就是我們的光明啊!”

17年前,小湯山醫院創造了奇跡,7天建成,被世界衛生組織認定為合格的傳染病醫院,而不是一個板房醫院。非典時期,小湯山醫院的救治成功率全國最高,死亡率全國最低,1383名醫護人員無一人感染。

在火神山、雷神山醫院走一走、看一看,張雁靈覺得這兩座醫院建設的規模質量、設計的科學合理性以及設備的配備都優于小湯山醫院。比如,火神山醫院的建設更加重視了醫院的布局和一些重點建設。當年小湯山醫院的ICU病房、重點病房并不多,只有不到10張ICU病床。此次火神山醫院的ICU病床達到30張以上,重癥病房數也多了。

還有,火神山醫院這次配備了兩臺以上的CT,還有其他先進的檢驗設備,更好地利用智能和信息化數字化的設備來解決問題。科技進步讓好多新技術應用到這次醫院的建設中,這是與過去不同的地方,張雁靈一一分析說,應該對“參與的施工單位、設計單位給予高度肯定”,“我看了圖紙,比我之前預想的好得多,總體非常好,我來只做了局部調整,給了一些建議”。

當年小湯山醫院1383名醫護人員無一人感染,如何做到的?張雁靈給出了經驗:“我們當年建立了醫院防感染領導小組,專門讓一位副院長牽頭,派了14人小組,檢查督促防感染。醫院所有人上崗前必須培訓,有一套程序,嚴格按此執行,對所有進入污染區的人一定要聯合審批,有專門的監督、檢查、消毒。同時反對個人英雄主義,反對疲勞作戰、連續作戰、帶病工作。”他建議火神山、雷神山醫院要制定高于國家標準的規章制度。而且,“在小湯山,我們不接待任何的慰問和訪問,減少外界干預干擾”。

建設火神山、雷神山醫院有何必要?張雁靈覺得有4個理由。第一,確診病例數還在上升,現有床位不足,亟待解決。第二,傳染病病人需要一個專科醫院,這是非常重要的,現在病人分散在武漢各醫療機構,難以得到規范、科學的治療。公眾皆知,新型冠狀病毒感染的肺炎目前沒有特效藥,但是對癥處理和綜合治療非常重要,治療不規范會對治療效果有影響。第三,兩所專科醫院能防止醫務人員和患者間的交叉感染和擴散傳播,減少病毒的擴散,這對一些防護條件不好的小醫院而言很重要。第四,特別重要的一點是,這兩所醫院讓患者和老百姓看到黨和政府在領導人民抗擊疫情,讓人民有信心、有決心、有希望。張雁靈說:“在武漢,疫情我認為是很嚴重的,其實同樣嚴重的是大眾的心理壓力。減輕社會的思想壓力也非常重要,和抗擊疫情一樣重要。”

張雁靈打了這樣一個比喻:非典時的小湯山醫院就像春運時增開的一列臨時列車,患者是車上的乘客,醫護人員是列車員,而我是臨時列車長,我們有責任把車上的每一名乘客安全地送到目的地。我們這列臨時列車之所以能夠行駛得又快又穩,離不開列車下鋪設的兩條鐵軌:一條鐵軌是黨中央、中央軍委、國務院和北京市的英明決策領導;另外一條鐵軌則是嚴謹科學的實施救治。現在建設火神山、雷神山醫院,“光有列車和鐵軌還不夠,還要有下面的路基和石子,是全國人民、是武漢人民。全國人民都在支持我們”。

2020年剛剛過去一個多月,面對這樣的疫情,很多人希望退回到跨年夜的零點,“重新按下2020年的啟動鍵”。也許,火神山、雷神山兩座醫院的交付,就是今年的再一次啟動,是2020年開往春天的兩列車,一切正尋跡邁向正常的軌道。