Schmorl結節在腰腿痛患者中的分布特點及與腰椎間盤退變的關系分析

邱紅生,梁朝瑩,羅任,蒙芝健,勞世高,李旭,張梅馨,韋振飛,陳科光,張健,胡思科,黃耀晴,雷梁

廣西欽州市第一人民醫院,廣西欽州 535099

Schmorl結節作為一種特殊類型的腰椎間盤突出,在19世紀20年代中后期由Schmorl提出,認為Schmorl結節形成的發生機制為:椎間盤突出髓核經過相鄰上下椎體軟骨終板薄弱區域,突入了椎體松質骨內,最終致病[1]。迄今為止,Schmorl結節的發生機制、分布規律尚不完全清楚,而在腰腿痛患者中Schmorl結節形成與腰椎間盤退變的相關性亦尚未完全明確[2-4]。為進一步探討Schmorl結節在腰腿痛患者中的分布特點及與腰椎間盤退變的關系,該研究方便選取欽州市第一人民醫院2016年1月—2019年1月期間診治的1 508例因腰椎間盤退變所致的腰腿痛患者作為研究對象,對其腰椎MRI上椎間盤進行分級,探討腰椎Schmorl's結節形成與患者性別、年齡、腰椎節段等有無相關性,從而為腰椎退行性疾病的基礎與臨床研究提供有力的幫助,現報道如下。

1資料與方法

1.1 一般資料

該研究獲得醫院倫理學委員會的批準并接受其監督與審核,于骨外科門診及住院的因腰椎間盤退變所致的腰腿痛患者中方便選取1 508例為研究對象。其中,男866例,女642例,男性患者年齡為24~86歲,平均年齡為(54.64±13.32)歲;身高為154~182 cm,平均身高是(162.12±5.49)cm;體重是50~88 kg,平均體重是(60.36±5.25)kg。女性患者年齡為25~88歲,平均年齡為(60.33±11.59)歲;身高為147~179 cm,平均身高是(155.33±5.37)cm;體重是41~72 kg,平均體重是(55.44±6.41)kg。

納入標準:①患者主訴存在下腰、腰骶、骶髂、臀部等處的疼痛,可伴有一側或兩側下肢痛、馬尾神經癥狀,癥狀持續時間超過12周,結合腰椎MRI檢查確診為腰腿痛;②無結核、腫瘤、感染以及腰椎術后等存在明顯病理改變者;③患者均無MRI檢查禁忌證,自愿接受腰椎MRI檢查;④患者均簽訂了知情同意書。排除標準:①病程均不超過12周;②合并腰部創傷、炎癥、腫瘤、先天性畸形等存在明顯病理改變者;③合并嚴重血液系統以及心肝腎肺等臟器功能障礙者;④處于昏迷狀態或者合并嚴重認知障礙無法配合研究者;⑤拒絕參與該研究或者檢查期間配合行為較差者。

1.2 方法

1.2.1 分析一般資料 納入患者的詳細資料,包括性別、年齡、既往史、一般查體、腰椎MRI表現等,以上資料由經過培訓合格的2名脊柱方向骨科醫師完成。

1.2.2影像學檢查方法應用德國西門子MAGNETOM ESSNZA 1.5T磁共振掃描儀進行檢查,選用自旋回波脈沖序列成像,其中矢狀位椎間盤T1與T2加權均掃描9個層面,參數設置為:層厚5.00 mm、層距6.25 mm。

1.3 評價標準

1.3.1腰椎間盤退變的Pfirrmann分級標準①椎間盤髓核為均勻高信號,為白色,和腦脊液信號相同,纖維環、髓核之間分界清晰,而椎間盤高度正常,視為I級;②椎間盤髓核表現為不均勻高信號,為白色,和腦脊液的信號相同,髓核內沒有或者有水平狀的信號帶,纖維環、髓核之間分界清晰,而椎間盤高度正常,視為II級;③椎間盤髓核呈現不均勻性低等信號或中等信號,為灰色,無法區分髓核與纖維環,椎間盤高度中度下降或者正常,視為III級;④椎間盤髓核為不均勻中等信號或者低信號,為黑色,無法區分纖維環與髓核,椎間盤高度正常或者下降,視為IV級;⑤椎間盤髓核為不均勻性低信號,為黑色,髓核、纖維環無法區分,椎間隙重度狹窄,視為V級。其中,腰椎MRI檢查結果為I~II級,表示為正常椎間盤,而III~V級者為退變椎間盤。

1.3.2 Schmorl結節評價標準Schmorl結節定義為:成年人軟骨終板厚度1 mm左右,伴隨年齡增長而日益變薄,且血管數量日趨減少,血液流速遲緩,最終被軟骨下骨所取代,產生程度不等的退變,嚴重者可出現裂痕,髓核組織經裂痕位置進入患者椎體,形成椎體內半圓形的缺損陰影,即Schmorl結節。臨床醫師可通過觀察腰椎終板MRI影像學檢查結果,分析其信號改變,將其分為3期:①有水腫表現者為I期;②有脂肪變性者為II期;③致密骨化者為III期。

1.4 觀察指標

①觀察Schmorl結節在腰腿痛患者中的分布特點。②分析有Schmorl結節的腰腿痛患者人口學資料,包括患者年齡、性別、體重、身高等,采取單因素分析和Logistic回歸多因素分析法研究。③分析Schmorl結節與腰腿痛患者的腰椎間盤退變之間關系。

1.5 統計方法

將該次研究結果數據輸入Excel表格內,應用SPSS 21.0統計學軟件分析數據,計量資料用(±s)表示,組間差異比較用t檢驗;計數資料采用[n(%)]表示,組間差異比較用χ2檢驗,應用Logistic回歸進行多因素分析,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 Schmorl結節在腰腿痛患者中的分布特點

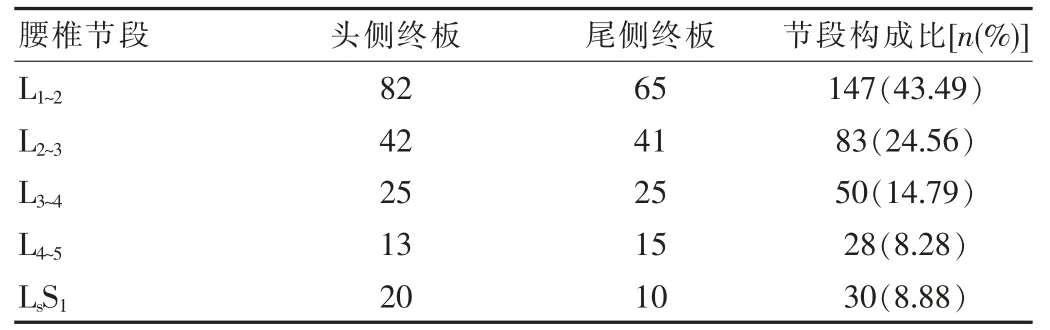

該組1 508例腰腿痛患者共7 540個節段中,有338個腰椎終板產生了Schmorl結節改變,占比為4.48%(338/7 540)。其中,單純累及腰椎節段頭側終板者占比53.85%(182/338),單純累及尾側終板者占比46.15%(156/338),腰椎節段發生Schmorl結節改變者占比從高到低依次是L1~2、L2~3、L3~4、L4~5、LsS1,見表1。

表1 Schmorl結節在該組腰腿痛患者腰椎節段中的分布特點比較

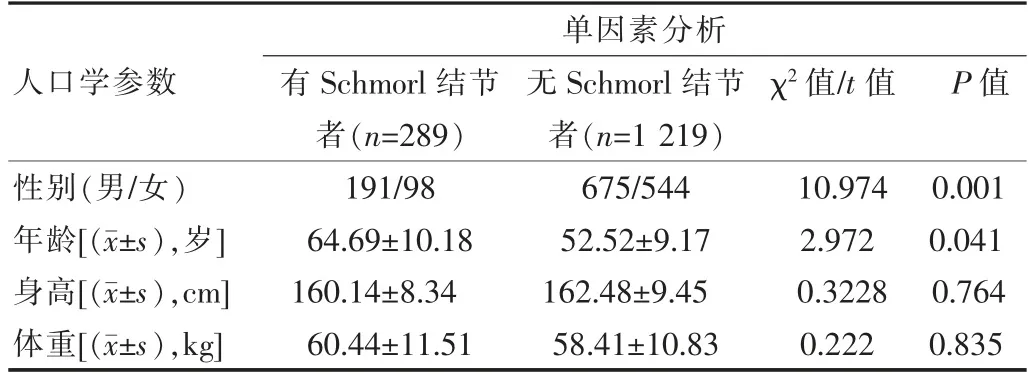

2.2 有Schmorl結節的腰腿痛患者人口學資料

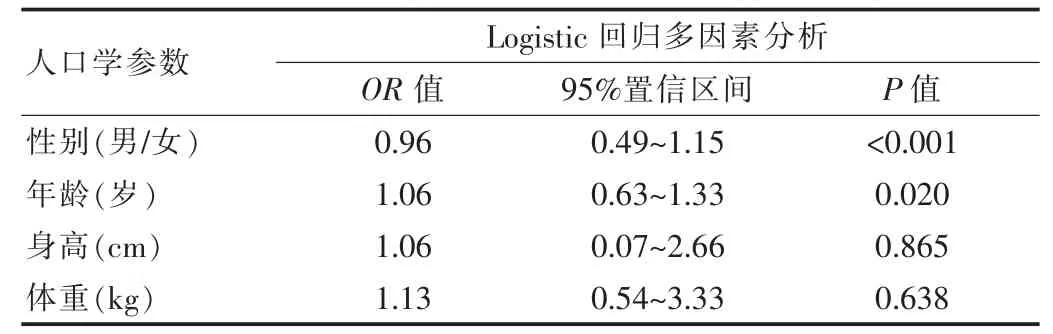

該組1 508例腰腿痛患者中有289例患者腰椎出現Schmorl結節改變,占比19.16%(289/1 508)。其中,有Schmorl結節者中年齡較大、男性較多,與無Schmorl結節者相比差異有統計學意義 (P<0.05),而有無Schmorl結節患者在身高、體重上的對比差異無統計學意義(P>0.05)。同時,經Logistic回歸多因素分析發現,Schmorl結節的產生與腰腿痛患者性別、年齡存在相關性,見表2、表3。

表2 有Schmorl結節的腰腿痛患者人口學資料單因素分析

表3 有Schmorl結節的腰腿痛患者人口學資料多因素分析

2.3 Schmorl結節與腰腿痛患者的腰椎間盤退變之間關系

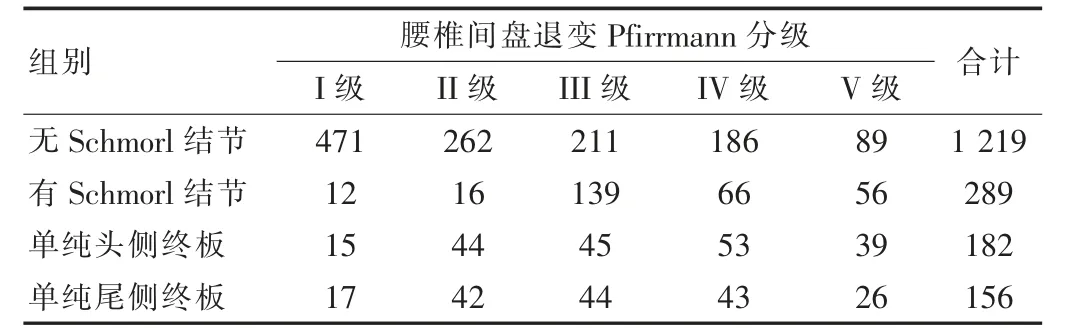

該組腰腿痛患者7 540個節段中出現腰椎Schmorl結節改變者338個,均為單側終板,有Schmorl結節組、無Schmorl結節組與腰椎間盤退變Pfirrmann分級之間差異有統計學意義(P<0.05),而單側頭側終板、單側尾側終板Schmorl結節在腰椎間盤退變Pfirrmann分級分布上對比差異無統計學意義(P>0.05),見表4。

表4 Schmorl結節在腰椎間盤退變Pfirrmann分級不同患者中的分布情況

3 討論

腰腿痛作為臨床常見病之一,其診治乃醫學界的一項高挑戰性工作,而最大困難之一為正確診斷,這是因為腰腿痛病因十分復雜,其中以椎間盤退行性疾病為主,常見如腰椎間盤突出、腰椎滑脫、腰椎管狹窄等退行性病變,各種退行性病變之間可互相影響、互相促進,最終引起腰腿痛[5-7]。上述病變可通過腰部影像學技術檢查確診,但對于非特異性、椎間盤源性腰腿痛病因,迄今尚無統一的診斷標準[8]。MRI技術提高了腰椎疾病的診斷的精確性,終板信號改變為腰椎退行性疾病MRI顯像上常見病變,Schmorl's結節形成可在常規腰椎磁共振中清晰顯現。

Schmorl結節又名椎體內軟骨結節,是因髓核等椎間盤軟組織穿越相鄰上下軟骨終板薄弱區,疝入終板下椎體而產生的病理改變,后逐漸被大多數醫學研究者認可[9-10]。Schmorl結節往往是在內在因素、外在因素作用下形成,前者如個體發育期間脊索消退,在終板上留下凹痕,或者在軟骨終板上遺留骨化間隙,且營養血管消失時也會遺留疤痕,最終伴隨軟骨終板退化而形成Schmorl結節;后者包括椎體感染、腫瘤、急慢性外傷引起終板破壞等。據報道[11],Schmorl結節尤其好發于人體脊柱胸腰椎段,即T11~L2,推測與該節段解剖位置相關,胸椎、腰椎交界區域的活動度較大,而終板遭受軸向應力、扭轉力十分集中,容易引起終板損傷甚至破裂,最終形成Schmorl結節,這充分提示了力學因素在Schmorl結節形成過程中的參與程度。Mok等[12]報道Schmorl結節、腰椎間盤退變MRI影像表現之間呈現線性關系,其中L1~2、L2~3節段最明顯。國內學者陳意磊等[13]研究也發現,在有癥狀人群中腰椎Schmorl結節形成集中在L1~2節段上,其次是L3~4和L2~3。該研究結果提示:腰椎節段發生Schmorl結節改變者占比從高到低依次是L1~2、L2~3、L3~4、L4~5、LsS1,與既往研究中的Schmorl結節在腰椎節段分布規律基本一致。

該研究通過分析有Schmorl結節的腰腿痛患者人口學資料發現,男性、高齡患者更容易產生Schmorl結節。因為椎間盤在受壓期間終板越大、越圓部分所受到的張力也越大,容易形成Schmorl結節,因而推測出現上述結果的原因,與男性多從事較重體力勞動、椎體解剖結構等因素相關。該研究中男性Schmorl結節發生率是12.67%(191/1 508),高于女性的6.50%(98/1 508),與舒高等[14]的研究結果高度一致[男性Schmorl結節發生率31.73%高于對照組24.65%(P<0.05)]。其中,該研究Schmorl結節發生率偏低,推測是因舒高等研究中樣本量較小。至于Schmorl結節發生率與年齡呈正相關,也與既往研究結果基本一致,伴隨年齡增長,個體腰椎骨質疏松、腰椎間盤退變日趨明顯。此外,該研究還發現Schmorl結節的形成與患者身高、體重無明顯相關性,具體原因未來有待進一步研究和分析。該研究結果中Schmorl結節的形成與腰椎間盤退變程度密切相關。既往研究[15]通過解剖觀察以及影像學圖像分析發現,Schmorl結節和中等程度脊柱退變密切相關,該研究通過對腰腿痛患者進行腰椎MRI檢查,并對其腰椎間盤退變程度進行了Pfirrmann分級,結果顯示有Schmorl結節、無Schmorl結節者同Pfirrmann分級之間對比不同(P<0.05),表明Schmorl結節的形成可反映腰椎間盤退變程度。從腰椎間盤營養供應角度來看,依賴于軟骨終板的下血管通過彌散方式轉運,若軟骨終板上形成了Schmorl結節,則減少了供應血管,破壞彌散通道,從而導致或者加速了腰椎間盤的退變。另外,結果還顯示Schmorl結節累及頭側終板者占比稍高于尾側終板,推測與頭側終板厚度、骨密度等因素相關,然而Schmorl結節累及終板位置之間無關(P>0.05),推斷可能是因樣本量較小所致,將來應加大樣本量研究,從而提高研究結果的精準度。

綜上所述,腰腿痛患者的腰椎Schmorl結節形成與年齡、性別和腰椎間盤退變程度相關,但該研究未進行大樣本、深入、縱向研究,無法確定Schmorl結節病變進展、轉歸以及預后情況,未來應考慮更多因素,更全面地研究Schmorl結節和腰椎間盤退變之間的相關性。