刊首語

2020-03-03 01:30:52

書畫藝術 2020年6期

藝術創造是對生命的一種回應,通過創造,我們讓生命變得更加豐滿。藝術是人類精神的延展、永續,通過藝術創造,我們實現了在物質世界所無法觸及的人類的感情、想象力和思境的高度和深度。因為藝術,我們才能這般優雅、高貴、自尊、溫馨地存在著。

本期報道的名家是楊之光和徐右冰。楊之光先生的人物畫繼承和弘揚了以徐悲鴻為代表的“徐蔣體系”和高劍父為代表的“嶺南畫派”的傳統,以獨到的筆墨語言和神形兼備的造型能力表現現實生活,史詩般記錄了一個時代的人的精神風貌。徐右冰先生是當代帖學書法的佼佼者和代表人物,他以精熟的筆墨和典雅的線性語言演繹了當前語境下的二王傳統。也難怪有人說:“徐右冰不在去領獎的路上,就在領獎的現場。”

本期《經典重讀》欄目繼續報道明末清初遺民畫家擔當。石濤說:“擔當老人大有解脫之相。”擔當用禪宗的“實相”“虛相”之理,對中國畫的虛實之境進行了拓展和深化。

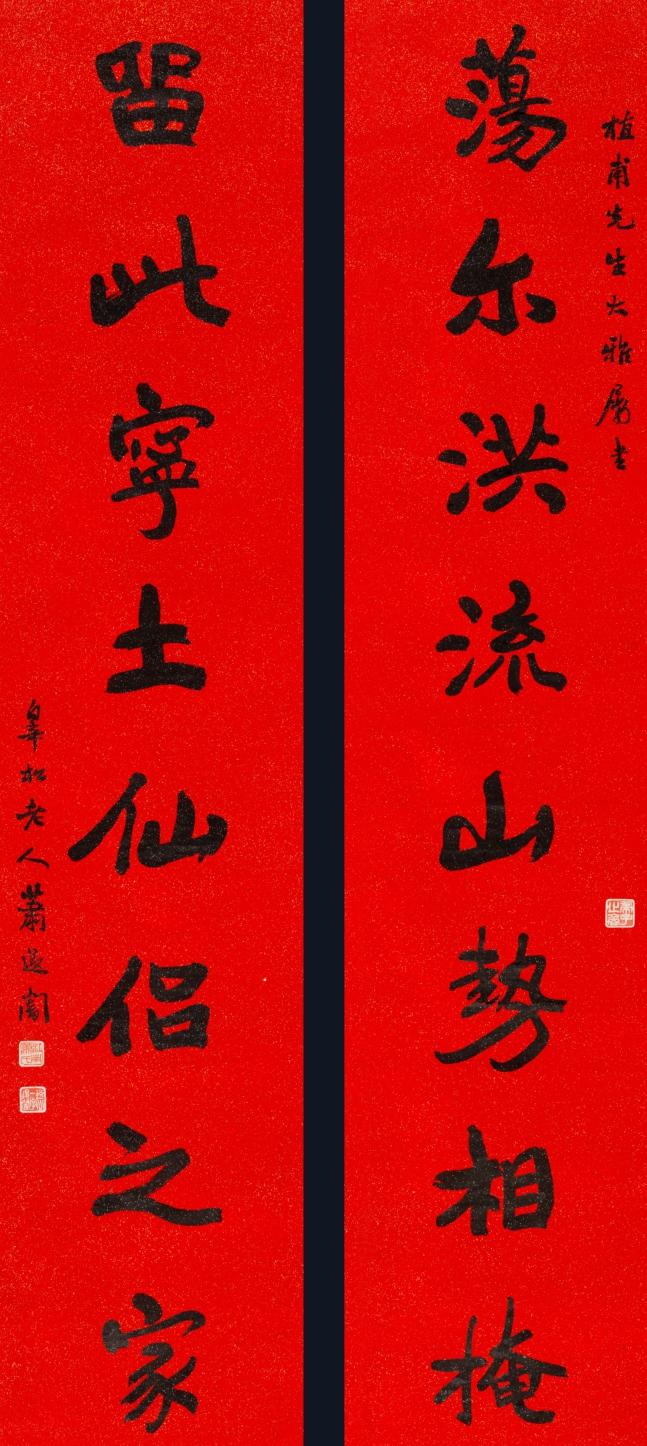

本期《翰墨遺韻》欄目報道了20世紀前半期聞名江浙的“江南第一書家”蕭蛻庵。蕭蛻庵的書法初以李北海和吳昌碩為師,后轉益多師、精研自省而終成自家面貌。蕭蛻庵的書法居傳統正脈而不守舊,他的為人有名士之氣而仁義遍施,書風雄健典雅,俠氣、骨氣、書卷氣高拔盎然。

本期《典藏》欄目報道了無錫博物院藏《貫華閣圖卷》的來龍去脈。貫華閣在無錫惠山忍草庵,是清代文人雅集的勝所,但幾遭毀棄。《貫華閣圖》亦如貫華閣命運多舛,成而后損,損而后補,但終得佳宿。

猜你喜歡

大江南北(2022年9期)2022-09-07 13:13:48

求知(2022年5期)2022-05-14 01:28:58

娘子關(2022年1期)2022-03-02 08:18:42

娘子關(2021年6期)2021-12-16 01:18:44

娘子關(2021年5期)2021-10-20 03:16:06

娘子關(2021年3期)2021-06-16 10:56:32

兒童繪本(2018年22期)2018-12-13 23:14:52

讀者·校園版(2018年13期)2018-06-19 06:20:12

Coco薇(2016年2期)2016-03-22 16:58:59

讀者(2016年7期)2016-03-11 12:14:36