鋯石的合成及其固化核廢物應用研究

丁藝, 江正迪, 鮮強, 旦輝, 段濤

西南科技大學 國防科技學院,四川 綿陽 621010

前言

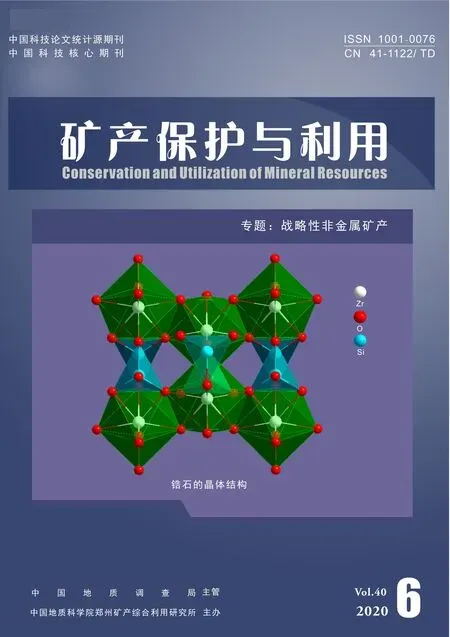

鋯石(ZrSiO4,亦稱鋯英石)是一種島狀硅酸鹽礦物,屬四方晶系,空間群為I41/amd[1,2],其晶體結構如圖1所示[3]。鋯石是提取Zr、Hf的主要礦石原材料,廣泛存在于沉積巖、火成巖和變質巖中[2]。鋯石的理論化學組成為67.22% ZrO2和32.78% SiO2,常含有HfO2、ThO2、U3O8、MnO、CaO、MgO、Fe2O3、Al2O3、TiO2、P2O5、Nb2O5和Ta2O5等氧化物。鋯石顏色多樣,一般為無色、紅色和藍色,色散高(0.039),光澤為強玻璃光澤至金剛光澤,無解理,摩氏硬度為6~7.5,比重大,密度為3.90~4.73 g/cm3。經過切割后的寶石級鋯石很像是鉆石。天然鋯石常含有Hf、Th、U和其它稀土元素,能夠提供大量的化學和同位素信息,從而被廣泛應用于地球化學研究,包括地殼和地幔演變[4-6],地質測年[7-9]等。鋯石因其較高的熱分解溫度、較小的熱膨脹系數、優良的抗熱震性能,以及良好的機械、化學和抗輻照穩定性等,近年來備受國內外學者廣泛關注,除在陶瓷、玻璃、耐火材料及鑄造等諸多領域得以廣泛應用外,在核廢物固化處理中也展現出良好應用前景。

圖1 ZrSiO4晶體結構[3]Fig. 1 The crystal structure of ZrSiO4 unit cell

1 鋯石固化核素能力的發現

早在1953年,Hatch[10]從能長期賦存鈾的礦物中得到啟示,首次提出礦物(材料學家稱之為陶瓷)固化放射性核素,并使人造放射性核素能像天然核素一樣安全而長期穩定地回歸大自然。但直到1979年,澳大利亞國立大學地質學家Ringwood[11]等在《Nature》雜志上發表了“ImmobilizationofhighlevelnuclearreactorwastesinSYNROC”文章后才引起科學家足夠的重視:以“回歸自然”的理念,創造性提出人造巖石固化法(SYNROC),依據礦物學上的類質同象替代,用人造巖石晶格固化放射性廢物。

在隨后的30多年里,人們對賦存天然放射性元素天然鈾礦或鈾釷礦進行類比,研制出大量的人工礦物固化基材。研究發現天然鋯石都含一定量的放射性核素(5%UO2、15%ThO2),為其作為放射性廢物固化基材提供了佐證[2]。同時,鋯石因其較高的熱分解溫度、較小的熱膨脹系數、優良的抗熱震性能,以及良好的機械、化學和抗輻照穩定性等,被認為是固化高放廢物(尤其是钚等錒系核素)的候選固化基材[12]。前人以鋯石為基材對錒系核素開展了大量固化處理研究。Keller等成功合成了含Hf、Th、U、Np、Pu和Am等的人工鋯石[13],該研究表明放射性核素替代鋯石結構中的Zr,從而將放射性核素固化于鋯石結構中是可能的。以Ewing和Weber等為代表的學者,系統評價過去高放廢物固化體存在的問題后,對尋求綜合性能優異的固化基材提出了很好的建議,根據地質穩定性認為鋯石是固化高放廢物的理想固化基材之一[14]。

2 鋯石的合成

鋯石的合成方法主要包括高溫固相法、溶膠-凝膠法、熱壓燒結法和微波燒結法等。表1為鋯石的合成方法對比,從表中可以看出,這些方法各有其優缺點,詳細分析如下。

表1 鋯石的合成方法對比Table 1 Comparison of synthetic methods of zircon

2.1 高溫固相法

高溫固相法通常以二氧化鋯(ZrO2)和二氧化硅(SiO2)粉體為原料,按ZrSiO4化學計量配比選取原材料,充分混合后,置于馬弗爐中在一定溫度下燒結一定時間即得鋯石。本課題組[15, 16]采用高溫固相法,在1 550 ℃下燒結72 h成功制得鋯石固化體。Spearing等[17]以SiO2和ZrO2粉末為原材料,經高溫固相燒結獲得了產率較高、粒度范圍在1~5 μm的鋯石。結果表明鋯石的產率主要由SiO2和ZrO2粉末粒度控制。Parcianello等[18]以填充了活性納米ZrO2的硅樹脂為原料,以少量TiO2為燒結助劑、ZrSiO4微粉為晶種,在1 200 ℃下成功制備了無裂紋鋯石塊體材料。Sun等[19]以MgO為礦化劑,通過簡單的固相燒結制備了鋯石。結果表明,MgO通過與二氧化硅粉體反應,可有效降低鋯石的形成溫度至1 100~1 200 ℃,比常規鋯石合成溫度低200~300 ℃。該方法具有操作簡單、工藝成熟等優點,此外,該方法可獲得純度較高的鋯石,有助于研究鋯石晶體結構的演變,但是不可避免地存在高溫、耗時的缺點。

2.2 溶膠-凝膠法

溶膠-凝膠法是在較低溫度下制備高純度陶瓷粉體的重要手段之一,其基本原理是:由無機鹽或金屬醇鹽經水解直接形成溶膠,然后再將溶膠聚合凝膠化,將凝膠干燥、熱處理,使其中的有機物分解,最后制得所需的無機化合物。溶膠-凝膠工藝制備的粉末前驅體具有較好的均勻性,在一定程度上降低了鋯石的合成溫度,并提高了合成率。與固相法相比,溶膠-凝膠法降低了鋯石的合成溫度,縮短了合成時間。

Veytizou等[20]以正硅酸乙酯和硝酸氧化鋯為原料,通過溶液回流然后沉淀于氨溶液中形成溶膠前驅體粉末,然后經過1 150 ℃燒結可獲得鋯石粉體。Wang等[21]以正硅酸乙酯和ZrCl4為原料,LiF為礦化劑,Na2O4為熔鹽,采用非水解溶膠-凝膠法結合熔鹽法制備鋯石。結果表明,Na2O4的引入有助于鋯石的生長。在850 ℃的溫度下,獲得了沿C軸生長的人工鋯石晶須,直徑約為100 μm,長徑比大于15。Zhang等[22]在較低的溫度下,通過軟機械-化學預活化輔助溶膠-凝膠途徑可以形成結晶度高、粒徑小的鋯石粉末。本課題組[23]以氯氧化鋯和正硅酸乙酯為原料,采用溶膠-凝膠法制備鋯石前驅體,經較低溫度(1 400 ℃)及較短時間(6 h)下燒結制得較高相純度的鋯石。研究結果顯示體系pH及合成溫度對鋯石的形成率和致密性具有較大影響。鋯石的較優合成條件為:pH=4,燒結溫度1 400 ℃,燒結時間6 h。

2.3 微波燒結法

微波燒結是一種材料燒結工藝的新方法,它具有升溫速度快、能源利用率高、加熱效率高和安全衛生無污染等特點,并能提高產品的均勻性和成品率,改善被燒結材料的微觀結構和性能,已經成為材料燒結領域里新的研究熱點。

本課題組[24]采用微波燒結技術在1 500 ℃保溫12 h,成功合成了高致密性的鋯石。研究發現,隨著燒結溫度和保溫時間的增加,鋯英石合成率增加;利用微波燒結技術,在1 500 ℃保溫12 h可以獲得高合成率鋯英石(約97%),高于傳統固相法在1 550 ℃保溫72 h獲得鋯英石的合成率(~90%);1 500 ℃微波燒結12 h獲得鋯英石樣品的晶粒尺寸約為2~4 μm,而1 550 ℃傳統固相燒結72 h獲得樣品的晶粒尺寸為1~6 μm。這表明通過微波燒結技術,可以在較低的溫度(1 500 ℃)和短得多的時間內(12 h),獲得比傳統固相燒結更小而均勻的鋯石晶粒。

3 鋯石固化錒系核素研究

在未來的幾十年,如何采用具有良好化學及機械穩定性固化基材對高放廢物進行長期穩定固化處理,是世界各國面臨的最大的挑戰之一[25,26]。長期以來,鋯石(ZrSiO4)被認為是固化高放廢物的理想基材之一[5,27,28]。鋯石具有良好的化學、機械及輻照穩定性,并且廣泛分布于地殼中。天然鋯石中鈾和釷的含量高達0.5%,并且能抵抗數百萬年的自身衰變輻照損傷。此外,ZrSiO4結構對稀土及放射性核素還具有良好的固溶能力。這些優良特性使它有望成為一種放射性廢物的固化基材。

鋯石結構中Zr與Si沿c軸相間排列成四方體心晶胞,晶體結構可視為由[SiO4]四面體和[ZrO8]三角十二面體連接而成。[ZrO8]三角十二面體在b軸方向以共棱方式緊密連接[29],四面體的[SiO4]和[ZrO8]基團交替連接形成c軸方向上的共棱[30]。在天然鋯石中,較低濃度的鈾和釷一般會替代其晶格中鋯的位置。此外,鋯石(ASiO4)結構中A4+=Zr、Hf、Th、Pa、U、Np、Pu及Am系列人工鋯石已經被合成[31,32]。晶胞體積隨著A位陽離子離子半徑的增加而增加,證實了它們的拓撲結構。這些組分化合物中的鉿石(HfSiO4)、鋯石(ZrSiO4)、鈾石(USiO4)和釷石(ThSiO4)四種均天然存在。結構精修[13]和結構分析[33,34]的結果表明,ZrSiO4和HfSiO4之間可完全混溶,但在ZrSiO4-USiO4-ThSiO4的混溶之間也有間隙存在[35]。含9.2%钚的鋯石已經被合成[36,37],這相當于10%質量分數的钚。純PuSiO4被合成的事實表明钚完全取代鋯石結構中鋯的可能性[13]。這些研究均表明鋯石對放射性核素具有一定的固化能力。

本課題組[16]以Nd作為三價錒系核素的模擬替代物質,采用鋯石對其進行固化處理,采用高溫固相法合成了系列鋯石基三價錒系核素模擬固化體Zr1-xNdxSiO4-x/2(0≤x≤0.1)。采用X射線衍射(XRD)、掃描電子顯微鏡(SEM)和EDS等方法對獲得的系列固化體進行表征,研究了Nd固溶量對固化體的物相和微觀結構的影響規律。XRD結果顯示(圖2),采用高溫固相法,在1 550 ℃燒結72 h,可成功合成鋯石基三價錒系核素系列固化體Zr1-xNdxSiO4-x/2(0≤x≤0.1)。研究發現,當x<0.04時,固化體為單一鋯石相結構,而當x≥0.04時,固化體為鋯石和Nd2Si2O7兩相結構。這表明鋯石對Nd3+的固溶量大約為4%。此外,鋯石基陶瓷固化體的密度隨Nd固溶量的增加而增大。

圖2 Zr1-xNdxSiO4-x/2 系列固化體XRD圖譜[16]Fig. 2 Representative XRD patterns of Zr1-xNdxSiO4-x/2 compositions

真實的核廢物中核素常存在多種價態,因此研究鋯石對多價態多種類模擬錒系核素的固化行為意義重大。本課題組[15]通過設計Nd3+和Ce4+同時替代鋯石(ZrSiO4)晶體結構中Zr位,成功合成了系列鋯石基混合價態模擬錒系核素固化體Zr1-x-y(NdxCey)SiO4-x/2(0≤x,y≤0.1)。探討了Nd3+和Ce4+的固溶量對固化體的物相及微觀結構的影響規律,研究了鋯石對多價態核素的固化機理。XRD結果顯示(圖3),當Nd3+(x)和Ce4+(y)的總固溶量x+y<0.04時,鋯石基多價態固化體為單一鋯石相結構;然而,當Nd3+和Ce4+的總固溶量x+y≥0.04時,固化體中出現第二相(Nd,Ce)2Si2O7,即固化體為鋯石相和(Nd,Ce)2Si2O7兩相共存結構。這表明鋯石對Nd3+和Ce4+的總固溶量大約為4%。此外,隨Nd3+和Ce4+的固溶量的增加,鋯石基三、四價錒系核素系列固化體的密度隨之增大。為了考察Nd和Ce的固溶量對固化體微觀結構的影響,采用SEM對固化體的微觀形貌進行了表征。圖4為不同Nd和Ce固溶量鋯石基固化體的SEM照片。從圖中可以看出,所有樣品中晶粒為顆粒狀,晶界清晰,晶粒大小約為1~3 μm。隨Nd和Ce固溶量的增加,樣品的致密性是逐漸增強的。這些結果表明,鋯石是三、四價錒系核素的理想候選固化基材。

圖3 Zr1-x-y(NdxCey)SiO4-x/2 (0 ≤x, y≤0.1)系列固化體的XRD圖譜[15]Fig. 3 Representative XRD patterns of Zr1-x-y(NdxCey)SiO4-x/2 (0 ≤x, y≤0.1) compositions

圖4 Zr1-x-y(NdxCey)SiO4-x/2系列固化體的SEM照片[15]Fig. 4 Representative SEM images of Zr1-x-y(NdxCey)SiO4-x/2 compositions

4 鋯石的穩定性研究

高放廢物固化體在深地質處置環境中會受到溫度場、化學場、滲流場、應力場及輻射場等作用,其熱、化學及輻照穩定性將受到嚴重影響。固化體的穩定性是衡量其能否作為高放廢物固化基材的重要性能之一。因此,開展鋯石的穩定性研究顯得尤為重要。

4.1 熱穩定性

鋯石的熱穩定性研究可為其合成及應用奠定基礎,為此國內外學者對鋯石的熱穩定性開展了大量研究。Curbs等[38]在1 400~2 000 ℃下對硅酸鋯進行退火2 h處理發現,硅酸鋯分解溫度為1 556 ℃,且隨溫度的增加,分解速率加快。Kanno等[39]從熱力學和結晶學角度研究發現,硅酸鋯的分解溫度為1 600~1 700 ℃,若用磨細的氧化物粉末為原料,形成硅酸鋯的起始溫度約為1 500 ℃。Tartaj等[40]以無定型二氧化硅和氧化鋯粉末為原料,利用高溫同步XRD方法研究發現人工鋯石結晶的起始溫度約為1 350 ℃。當溫度高于1 450 ℃,樣品中出現痕量的方石英。當溫度升高至1 550 ℃時,硅酸鋯的合成速率較快,而當溫度高于1 600 ℃時,合成速率降低。Anseau等[41]對澳大利亞天然鋯石的熱穩定性進行了研究,結果表明,天然鋯石開始分解的溫度為1 525~1 550 ℃,分解速率較低,但當溫度達到1 650 ℃時,分解速率加快。Klute[42]利用外推法研究發現鋯石的分解溫度為1 681±5 ℃。這些研究均表明,鋯石具有良好的熱穩定性(高的分解溫度),這一特性使得鋯石成為一種高放廢物固化基材。

4.2 化學穩定性

固化體在地質處置過程中,受化學場、溫度場、輻照場、應力場以及滲流場等耦合作用,固化體長期安全穩定地儲存要求有效阻止放射性核素的遷移。其中放射性核素經地下水系統遷移速度最快,潛在的威脅也最大,因此在地質處置庫選址的時候,常選擇遠離地下水脈的巖石層。同時,作為阻止放射性核素遷移的第一道屏障,固化體的化學穩定性是衡量是否符合作為放射性核素固化基材要求的一個極其重要的指標。

研究表明,在極端水熱環境中,鋯石中的U、Th和Pb等元素會損失,但在近中性環境中非常穩定[43, 44]。鋯石晶體中的Zr和Si化學穩定性較好,在25 ℃條件下,它們的浸出率在0.1×10-9數量級,蛻晶質化的硅酸鋯中的Zr的浸出率也低于0.5×10-7[45]。Trocellier等[46]將鋯石浸泡于96 ℃的去離子水中1個月,結果表明,鋯石中Zr和Si的歸一化浸出率分別為1.5×10-10g/(cm2·d)和1.2×10-6g/(cm2·d)。本課題組[16]對鋯石系列固化體的化學穩定性進行了研究,發現被固化模擬核素Nd的歸一化浸出率約為10-4g/(m2·d)。Lu等[47]采用MCC-1方法對四價模擬錒系核素(Ce)固化體的化學穩定性進行了研究,發現42 d后,Ce的歸一化浸出率低于10-5g/(m2·d)。Yang等[48]發現鋯石固化體中Nd和U的浸出率分別低至1.19×10-4g/(m2·d)和1.31×10-5g/(m2·d)。以上研究表明,鋯石固化體具有良好的化學穩定性,為鋯石在高放廢物固化中的應用提供了佐證。

4.3 抗輻照穩定性

鋯石抗輻照穩定性的研究主要有兩種方式:一種是以天然含有放射性核素的鋯石為研究對象,根據地質年代學研究其形成時間,估算其所受累計輻照劑量,表征其輻照損傷程度,在此基礎上評價其抗輻照能力;另外一種是以人工合成鋯石為對象,開展射線加速輻照試驗,研究其輻照損傷程度(原位測試或非原位測試),以此來評價其輻照穩定性。

Weber等[36]對人工鋯石的抗輻照能力開展了研究,發現在α衰變為7×1018次/g的強輻照劑量條件下,人工鋯石固化體僅發生了部分非晶化,直到輻照劑量高達~1.4×1019次/g時,其結構仍未完全非晶化,表明人工鋯石具有良好的抗輻照能力。Zhang等[49]認為沒有非晶化后的高溫退火,輻照損傷不會引起人工鋯石分解。Evron等[50]研究了在α自輻照作用下,鋯石晶體結構的演變、晶格的膨脹、密度變化及成分變化等規律,并探討了輻照作用對放射性核素U和Th的溶出行為的影響。Holland等[51]研究了輻照對鋯石結構的影響。Weber等[52]對于含有武器級Pu的鋯石固化體的輻照穩定性進行了研究,發現在160~200 ℃溫度范圍內,隨溫度的升高,非晶質化所需的放射性劑量增加,這個劑量取決于Pu的含量。本課題組[53]借助射線加速輻照試驗,研究了輻照對鋯石固化體相結構和化學穩定性的影響。發現0.5 MeV He2+離子照射后,固化體仍保持了其晶體結構,隨著Nd固溶量的增加,其抗輻照能力增強。此外,輻照后鋯石的顯微結構和元素分布也沒有改變。這些研究表明,鋯石固化體具有較強的抗輻照能力,是一種良好的高放廢物固化基材。

5 總結與展望

鋯石因具有優異的物理化學性能,在諸多領域展現出良好的應用前景,除本文所述領域外,還具備很大潛力和開發空間。結合國內外研究現狀,建議今后的研究方向如下:

(1)更深入研究鋯石的結構及優異特性,有針對性地開發其應用領域,有效提高鋯石的綜合利用。

(2)一些科研成果還停留在實驗室階段,如何做到工業化、系統化的生產是將來的研究方向。

(3)關于鋯石產品的開發不僅需要科研人員的努力,更需要政府和企業的支持,形成良好的合作關系,提高鋯石綜合利用水平。