激電三極測深在內蒙古草原覆蓋區找礦中的應用

朱 林

(中國冶金地質總局一局,河北 三河 065200)

在地質條件復雜的地區,尋找隱伏礦床就更加困難,因此需要在應用新的理論、新的技術方法同時,改進、提升已有的方法技術,從而對工作區做出快速、精確和經濟的評價預測。

1 激電法理論及二維反演

1.1 激電法理論基礎

激發極化法(IP)簡稱激電法,以不同巖(礦)石激電效應之差異為物質基礎,通過觀測和研究大地激電效應,從而解決地質體問題的一種電法。它不僅可以發現致密塊狀的金屬礦體,還能用來尋找侵染狀礦體。此外,這種方法受地形起伏的干擾較小。按照供電電流性質的不同,激電法分為交流激電法和直流激電,本文主要針對直流激電法,即時間域激電法(TDIP)。

激電法裝置有多種形式,如三極裝置、中間梯度、對稱四極、偶極-偶極和聯合剖面等,每種裝置在激電法中的特點和效能各不相同,故應根據任務要求、工作區的地質、地球物理條件、儀器設備和裝置特點等綜合考慮,合理選用裝置類型。

1.2 激電二維反演

地球物理反演是把地球物理學中的觀測數據映射到相應的地球物理模型的理論和方法,在數學基礎下,通過實際觀測數據并使其與模型理論值達到最大限度擬合,以此來求解地球物理模型。

(1)電阻率反演。為了保證反演的穩定性,模型電阻率和視電阻率采用對數值。再使用最小二乘反演。反演求取模型修改量δm,使目標函數ψ 最小。

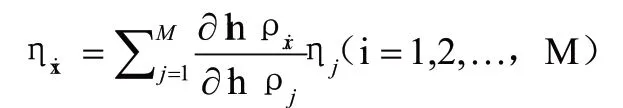

(2)極化率的反演。根據著名學者seigel 的理論,視極化率響應可表示為:

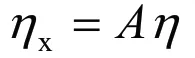

用矩陣形式有:

式中,ηx 是視極化率響應,它是根據模型計算得到的,η 為模型的矢量極化率,A 為雅克比矩陣。可以看出,極化率與電阻率的反演方法相同,都采用最小二乘方法。

2 礦區地質和地球物理特征

2.1 礦區地質特征

地層:礦區位于東烏旗褶皺束查干敖包復背斜核部,出露地層為古生界奧陶系中統漢烏拉組(O2h)和中生界侏羅系上統查干諾爾組(J3c)地層,大部分地區為第四系全新統所覆蓋。

構造:礦區內構造較復雜,主要由褶皺,平推斷層、壓扭性逆斷層、張性斷層破碎帶組成,從構造形跡上看,迪彥欽阿木礦區存在有加里東期與燕山期褶皺構造,主要為北西和北東向斷裂破碎帶。燕山期斷裂構造與鉬礦體關系緊密。

礦體圍巖:礦體圍巖以安山巖和凝灰巖為主,多以細脈浸染狀、細脈狀、透鏡體狀、微細脈狀賦存,受構造節理裂隙影響較大,礦化不均勻。礦體、礦化、圍巖三者之間無明顯接觸界線。

找礦標志:①侏羅系凝灰巖和安山巖是礦區最主要的賦礦圍巖,是找礦的地層標志。②低溫硅化(硅化帽)、褐鐵礦化、孔雀石化、錳礦化的出現是多金屬礦化存在的直接標志。③黃鐵礦化、螢石礦化和磁鐵礦化是礦區找鉬的直接標志。④此外,物探電法測量在礦化帶及礦體上均可形成3%以上的極化率和200Ω·m ~300Ω·m 電阻率異常,因此高極化率與高低阻過渡帶對應位置是礦體的賦存部位。

2.2 礦區地球物理特征

(1)巖(礦)石電性參數:硅質巖電阻率最高,板巖和第四系電阻率最低;碳質巖極化率最高,礦化和破碎蝕變帶極化率次之。本區主要巖(礦)石電阻率、極化率差異性明顯,為本區物探電法工作的開展提供了地球物理前提,因此該區開展激電測深法是行之有效的。應引起注意的是,碳質會引起高異常,而蝕變、礦(化)極化率是中異常,在后期推斷解釋中需要特別注意,需要結合多方面資料綜合解釋。

(2)平面特征:在工作區的北部和南部為高阻帶,總體近似NW向分布,其值大于300Ω·m,NE部視電阻率高,與基巖出露較好有關;而工作區中部視電阻率值相對低的原因是位于草灘,第四系覆蓋較厚,整體特征是高低相間, 推測構造相對發育;工作區南部視電阻率值相對較高,該部位地形起伏較大, 基巖出露相對較好。

3 激電三極測深

野外數據采集。

(1)工作設備:采用重慶奔騰數控技術研究所所生產的WDFZ-5A 型發射機、WDZ-5A 整流源和WDJS-2 接收機組成的大功率激電測量系統,觀測參數為一次電位(△V1)、電流(I)、視極化率(ηs)。

(2)工作參數:觀測參數為視極化率(%)和視電阻率(Ω.m),供電周期(T)為8s,斷電延時(Td)為200ms,取樣寬度(Ts)為4ms,ηs 記錄為4 道,疊加次數為3 次。點距20m,MN=40m,AOmax=1000m ~1200m,AOmin=40m。

(3)裝置形式:首先布設一條無窮遠極B(不小于5 倍AO距),測量時,接收電極M、N 不動,供電電極A 從左向右移動,得到一組數據;其次A 極再從右向左移動,得到另一組數據;然后移動M、N 形成新的排列,供電電極A 再正反兩次跑極,得到新的兩組數據;最后多個排列組成一個倒梯形斷面圖。

(4)工作技術要求①工作前對儀器、探頭和其他技術裝備進行全面系統的檢查、校準、調試和標定;②激電測深無窮遠電極(B 極)采用挖長槽型深坑埋鋁板的方法敷設,并澆大量鹽水盡量降低接地電阻,以加大發射電流;③現場觀測時通過數據的重復性及相鄰點的連續性判斷數據質量,對于突變點進行重復觀測。

(5)測點觀測:供電電極和接收電極布設好以后,首先檢測接地電阻,查看是否有短路、漏電或接地電阻過大。接地電阻檢測完好后,同時進行6 道數據采集,在數據采集過程中,發現有突變或異常數據時,應進行重復觀測,至少重復3 次,以確保采集數據可靠性。待一個排列測量結束之后,接收電極向前移動,完成下一個排列的測量,最后完成整條剖面數據采集。

4 數據處理

數據預處理:①通過數據傳輸系統將野外采集到的數據導入計算機;②根據野外班報記錄,將接收機的時間序列文件和電流傳感器的電流信息完成電流歸一化處理,計算出電阻率值;③對畸變點、突變點以及其它可疑數據進行檢查、復核,對不符合要求的數據進行剔除;④按反演格式對數據進行整理,形成反演數據表。

二維反演:數據經過預處理后,采用瑞典GEOTOMO 公司的RES2DINV 軟件系統進行最小二乘法反演。數據反演過程主要包括數據編輯、異變點剔除、設置反演參數、地形校正、反演計算、成圖等。反演成果分析及解譯:激電測深(TDIP)數據經二維反演處理后,繪制成激電測深反演電阻率和極化率斷面圖。

21 剖面線:21 線:長900m,點距20m,方位48°,位于Ⅲ號礦化蝕變帶北部。通過鉆探揭露,剖面中部從淺到深發現大規模厚大礦(化)體,剖面小號段的高阻高極化對應褐鐵礦化凝灰巖,石英脈硅化較強,黃鐵礦化發育。21 線激電測深反演結果與激電中梯相比,在地表水平投影位置吻合比較好。在近地表為低阻,電阻率小于100Ω.m 者,極化率ηs ≤2%,基本為第四系覆蓋層;圍巖主要為安山巖、安山玢巖、凝灰巖和褐鐵礦化凝灰巖,礦(化)體主要賦存與低阻-中高阻帶中,對應主要視極化率異常值ηs ≥3%,其激電測深結果和實際情況吻合度比較高,很好的反映了礦(化)體的位置和產狀、構造情況。

69 剖面線:69 線:長800m,點距20 米,方位48°,位于Ⅲ號礦化蝕變帶南部。通過鉆探揭露,剖面深部發現厚大礦(化)體。淺部激電等值線比較平緩,視電阻率偏低,與第四系埋深較厚有關;深部特征比較明顯,其中視電阻率在剖面兩側較高,中間相對低,呈“M”型。由鉆孔資料得知,ZK6904 和ZK6903 鉆孔見礦位置圍巖主要為凝灰巖和安山巖等低阻體,和視電阻率相對應;另外視極化率在同一深度表現為中間高、兩側低的特征,由綜合平面圖看出,高極化率主要對應為礦(化)體位置,與金屬硫化物富集引起比較吻合。

5 結論

①激電法作為地球物理勘探一個重要分支之,三極裝置具有采集數據量大、激電信號強、穿透深度大、勘探精度高和效率高、對圈定橫向及縱向不均勻體的探測能力較好等優點。②通過在迪彥欽阿木礦區開展激電三極測深工作,發現激電異常與礦(化)體吻合程度較高,效果顯著,充分說明激電三極測深在該礦區是行之有效的物探方法。③內蒙東部地區多為草原覆蓋區,多為深部隱伏礦,合理選擇物探方法,可以快速達到對深部隱伏礦床的評價。