流體包裹體在深部找礦預測中的應用研究

——以廣西隆安縣雷耀嶺金礦為例

趙冬冬,成海燕,2 ,張 超,林凡生*,2,朱先凱,曹文旭

(1.中國冶金地質總局青島地質勘查院,山東 青島 266100;2.中國海洋大學 海洋地球科學學院,山東 青島 266109)

在多數地質活動中,流體起著關鍵作用,包括元素的遷移和化學反映催化劑。目前,流體包裹體對深部礦體預測的方法在部分礦山已經展開應用,并取得了較好的找礦效果。

本文利用流體包裹體顯微測溫和氫、氧同位素成分分析等手段,研究雷耀嶺金礦床的成礦地質特征、礦床地球化學特征,了解了成礦流體在礦床形成過程中的作用,預測了礦體賦存范圍,為金礦床深部找礦提供了借鑒。

雷耀嶺金礦沉積地層廣泛發育,區域地層從太古宇、中生界、新生界出露齊全。右江地區泥盆紀—三疊紀在陸殼基底上裂解而成的裂谷盆地,局部地區可出現具洋殼性質的盆地。

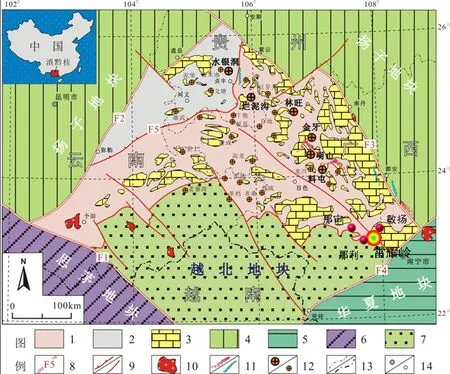

圖1 滇黔桂地區大地構造背景及金礦床分布圖(據陳懋弘等,2007)

1 成礦地質背景

雷耀嶺金礦位于滇黔桂“金三角”東南部地區,西大明山凸起東段北部邊緣,北部與靈馬拗陷接壤,東部與新南-呵咘背斜相鄰(圖1)。(普傳杰等2003;謝賢洋等2016)。

2 礦床地質概況

礦區內出露地層簡單,以中三疊統蘭木組(T2l)為主,為中薄層狀黃褐色巖屑砂巖、泥巖,青灰色泥灰巖,灰白色粉砂巖,總厚1135m;

其次為古近系那讀組(E2n),為灰綠色泥巖、磚紅色鈣質粉砂巖及灰綠色泥巖,總厚363m ~806m,與上覆地層角度整合接觸。

雷耀嶺礦區內節理主要為近南北-北東東向剪性節理為主,節理面較平滑。形態彎曲、裂隙面較粗糙的張節理少見,多被石英細脈充填。

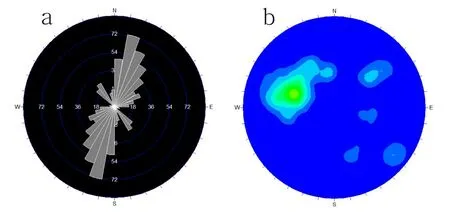

通過對礦區節理進行統計,繪制了玫瑰花圖以及等密度圖(圖2)。分析表明該區節理北北東為優勢方位,傾角偏陡。

圖2 礦區節理特征統計圖(a-玫瑰花圖; b-等密度圖)

3 礦床流體包裹體分析

3.1 樣品采集和分析方法

本研究共采取樣品40 件,主要為雄黃+褐鐵礦-石英脈、雄黃+黃鐵礦-石英脈、雄黃-石英脈、雄黃+輝銻礦-石英脈-方解石脈,代表了不同階段流體的演化。

3.2 流體包裹體類型及測溫

根據包裹體在室溫下物理相態特征不同,雷耀嶺金礦床流體包裹體有A、S、C 三種類型[A-氣液兩相水溶液型、S-含子晶多相型、C-含CO2三相型]。

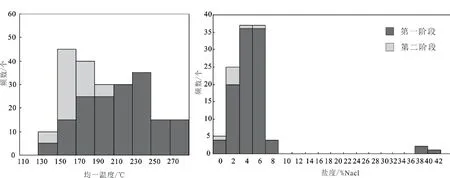

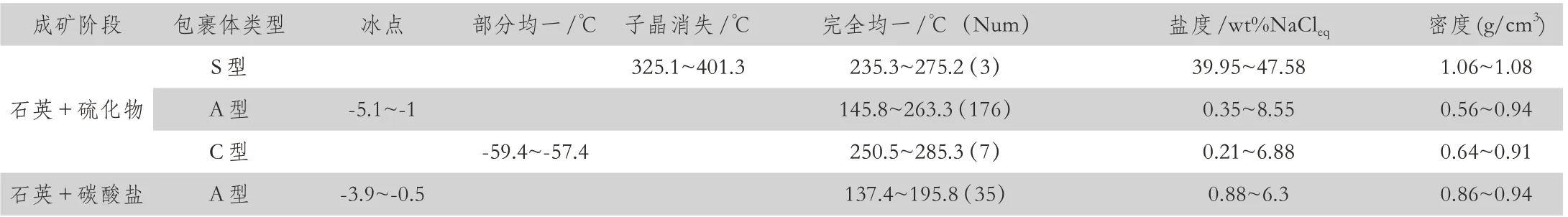

雷耀嶺金礦脈體中流體包裹體發育廣泛,以A 型為主。各階段流體包裹體測溫結果見圖3 和表1。

石英+硫化物階段石英中A 型包裹體均一溫度變化于145.8~263.3℃之間;S 型包裹體均一溫度變化于235.3~275.2℃之間;C 型包裹體均一溫度變化于250.5~285.3℃之間。石英+碳酸鹽階段A 型包裹體均一溫度變化于137.4~195.8℃之間。

若以均一溫度的峰值作為代表,則從早到晚流體包裹體均一溫度具有降低趨勢。

3.3 成礦流體密度、壓力及成礦深度

根據劉斌(2001)的經驗公式計算,分析各類型包裹體形成壓力所對應的深度,對比理論成礦深度與當前礦床所處的標高,定量估算礦床遭受的剝蝕深度。

雷耀嶺金礦體已經出露地表,該礦體形成時距當時地表平均925m,可知,礦體形成后上覆巖石受到剝蝕的厚度(即剝蝕深度)平均為925m,礦體形成時距地表最深可達1250m,可能還有325m 左右深度的礦體尚未被剝蝕。目前,鉆探控制礦體最深不過192m(ZK06-01),且見礦較好。

圖3 雷耀嶺金礦床流體均一溫度與鹽度直方圖

4 同位素地球化學特征

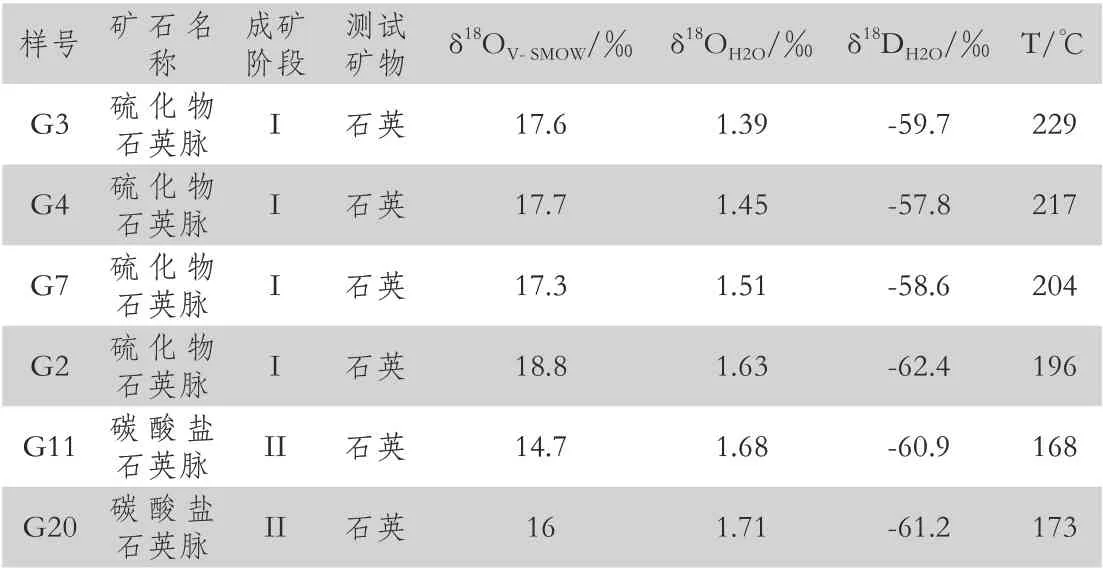

本研究共采取6 件石英脈樣品進行氫、氧同位素成分分析,通過分析計算得出成礦流體的氫氧同位素組成。

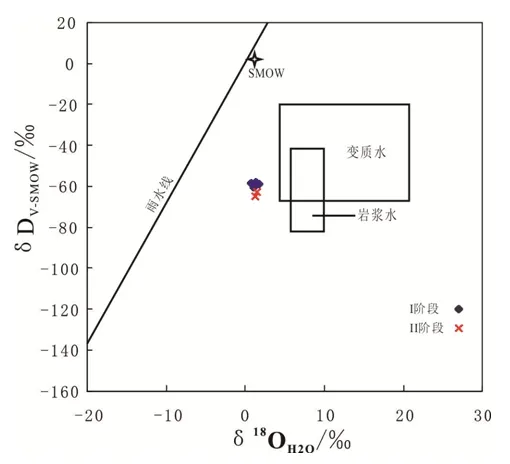

6 件氫、氧同位素測試結果列于表2。雷耀嶺金礦床中硫化物石英脈階段δ18OH2O為1.39~1.63‰,δ18DH2O為-62.4~-57.8‰,略低于正常巖漿水;碳酸鹽石英階段δ18OH2O為1.68~1.71‰,δ18DH2O為-61.2~-60.9‰。通過圖4 分析,雷耀嶺金礦床的樣品成礦流體以巖漿水為主,混有大氣降水。隨著不同階段的演化,大氣降水的影響有增加的趨勢,但整體受巖漿水影響較大。

表1 雷耀嶺金礦床各階段流體包裹體測溫表

表2 雷耀嶺金礦床氫、氧同位素組成

圖4 雷耀嶺金礦床δD(‰)-δ18OH2O(‰)圖解

5 討論

5.1 成礦流體特征與演化

雷耀嶺金礦Ⅰ階段為金的主要成礦階段,發育有A 型、S 型、C 型流體包裹體,Ⅱ階段為成礦后階段,從Ⅰ階段到Ⅱ階段,流體逐漸由巖漿水向大氣降水熱液轉變,大氣降水比例有所增加。雷耀嶺金礦床流體以巖漿水為主,流體演化具有連續性。隨著不同階段的演化,大氣降水的加入,溫度、壓力等發生變化,造成含金的硫化物礦物的大量沉淀,形成了金的大規模富集。

5.2 成礦機理

雷耀嶺礦區位于右江坳掐帶的東南邊緣,該區三疊系地層廣泛分布,主要接受陸源碎屑物質沉積,地層中金元素經過化學作用在弧后盆地沉積富集,形成原始礦源層,為下步的富集成礦提供物質來源。

中三疊世,隨著華夏地塊和越南地塊對揚子板塊的聯合擠壓,形成右江區域性深大斷裂,溝通了與深部熱液的聯系,成為熱液上升的通道,當其到達淺部次級斷裂后,大氣降水的加入,致使成礦熱液溫度、壓力等物化條件的改變,發生沸騰作用,使含金物質發生離解沉淀,在構造有利部位,形成脈狀、似層狀礦體。

在整個含礦熱液循環、沉淀過程中,斷裂的活動起關鍵作用,它既是礦液上涌的動力又是運移的主要通道。熱液成礦方式主要為滲濾交代、溶蝕改造,發生較強的雄黃化、硅化、碳酸鹽化等,因此硫化邊界明顯,由于成礦溫度較低、深度較淺、原始金濃度偏低,使得載金礦物顆粒細小,自然金也是超顯粒形式存在。

5.3 成礦預測

雷耀嶺金礦床與爛泥溝金礦床成礦地質條件基本相同,皆受弧后前陸盆地大地環境控制,已查明礦體均賦存于褶皺核部的斷裂帶中,形態呈脈狀、似層狀。雷耀嶺礦區淺部已見8 個小規模的礦體,埋深均在200m 以淺,根據成礦流體包裹體研究表明,礦區內可能還有325m 左右深度的礦體尚未被剝蝕,可見,距地表200m以下,預測雷耀嶺礦區深部礦體賦存標高為+50 ~-100m。

6 結論

本文通過對雷耀嶺金礦床的成礦地質特征、礦床地球化學分析,確定了礦床主要蝕變及礦化類型,查明了成礦流體在礦床形成中不同階段的演化,預測了深部礦體賦存范圍,取得的主要成果和認識如下:

(1)雷耀嶺金礦床早期成礦流體為中低溫、中低鹽度的H2O-NaCl 體系。成礦溫度分別為180~278℃→150.6~178.5℃,具有降低趨勢。溫度、壓力的降低和還原硫的升高是導致Au 元素沉淀的主要原因。

(2)氫、氧同位素顯示,從Ⅰ階段到Ⅱ階段成礦流體逐漸由巖漿水向大氣降水熱液轉變,大氣降水混合比例有所增加。硫同位素顯示硫同位素屬于來自圍巖的有機(細菌)還原成因沉積硫。

(3)通過礦區地質特征、礦產地球化學特征等方面研究,預測深部礦體賦存范圍為F2 斷裂帶之間,賦存標高+50 ~-100m,今后仍需要布設鉆孔進行驗證。