輸液針在氣管導管內注入肺泡表面活性物質中的應用

周妮娥 洪虹 郭繼萍

(江西省萍鄉市蘆溪縣人民醫院病案室 蘆溪337200)

新生兒呼吸窘迫綜合征是由于肺表面活性物質缺乏引起,多發于早產兒,在活產嬰兒中的發生率為0.31%,表現為患兒出生后6~12 h 內出現進行性呼吸困難癥狀,易并發感染、顱內出血、肺出血等,若不能及時進行治療,容易造成嚴重缺氧,死亡率較高。肺泡表面活性物質是目前臨床治療新生兒呼吸窘迫綜合征的有效藥物,配合機械通氣能夠有效降低患兒的死亡率,效果令人滿意[1]。但有專家指出,肺泡表面活性物質的注入方式不同會在一定程度上影響用藥效果[2]。我院在該病的治療方面積累了一定的經驗,在氣管導管內注入肺泡表面活性物質時使用一次性輸液針獲得了更好的臨床效果。現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2016 年1 月~2019 年4 月收治的40 例新生兒呼吸窘迫綜合征患兒作為研究對象,采用隨機數字表法分為對照組和觀察組,每組20 例。觀察組男16 例,女4 例;胎齡26~37 周,平均胎齡(31.70±3.46)周;出生體質量1.57~2.96 kg,平均出生體質量(2.10±0.52)kg。對照組男14 例,女6例;胎齡26~37 周,平均胎齡為(31.30±3.56)周;出生體質量1.48~2.91 kg,平均出生體質量(2.00±0.38)kg。兩組患兒的性別、胎齡、出生體質量等一般資料相比較,差異無統計學意義,P>0.05,具有可比性。

1.2 入組標準 (1)納入標準:娩出后12 h 內出現不同程度口周發紺、呼吸窘迫、胸廓隆起等呼吸窘迫綜合征典型表現;經常規影像學檢查確診;符合肺泡表面活性物質用藥適應證;家屬簽署知情同意書。(2)排除標準:合并先天性畸形或其他先天性疾病。

1.3 研究方法

1.3.1 對照組 常規予以保暖、吸氧及靜脈營養支持,采用常規方式注入肺泡表面活性物質。氣管插管后使用管內吸痰管吸除患兒氣道分泌物,連接復蘇氣囊并開始加壓通氣,待血氧飽和度(SpO2)≥90%時,將氣管導管與復蘇氣囊分離;用5 ml 一次性無菌注射器抽取肺泡表面活性物質藥液,去除針頭,打開氣管導管緩慢注入,給藥時不能給予持續的正壓通氣,因為呼吸時氣體溢出會導致藥液隨之噴出,造成藥液不能有效的利用,之后拔除吸痰管繼續加壓通氣5 min 左右;待患兒SpO2≥90%時,即可拔除氣管導管或連接呼吸機。

1.3.2 觀察組 常規予以保暖、吸氧及靜脈營養支持,采用一次性靜脈輸液針注入肺泡表面活性物質。氣管插管后使用管內吸痰管吸除患兒氣道分泌物,連接復蘇氣囊并開始加壓通氣,待SpO2≥90%時,用5 ml 注射器抽取肺泡表面活性物質藥液,去除針頭后連接1 個5.5 號一次性靜脈輸液針,排出空氣并消毒后以30°角直接從氣管導管外壁刺入后注藥,同時使用復蘇氣囊給氣管導管持續正壓通氣,分2~3 次將藥物注入,直至全部藥液用完。

1.4 觀察指標 比較兩組治療效果、治療前后血氧飽和度及并發癥發生情況。治療效果判定標準:有效,臨床癥狀明顯改善,血氧飽和度及胸部影像檢查恢復正常;無效,臨床癥狀無明顯改善,血氧飽和度及胸部影像檢查未見明顯改善,甚至加重。

1.5 統計學處理 數據處理采用SPSS17.0 統計學軟件,計數資料以%表示,采用χ2檢驗,計量資料以表示,采用t 檢驗。P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

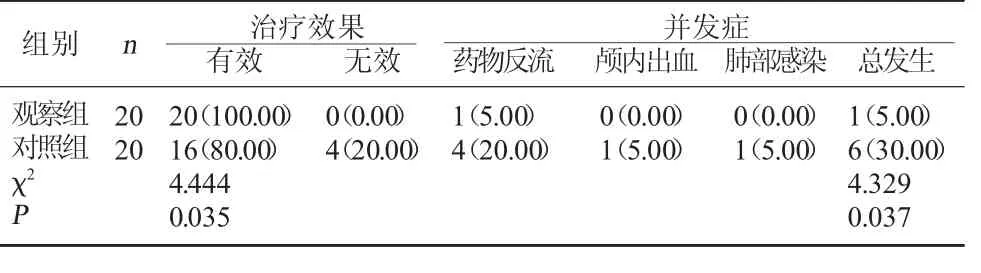

2.1 兩組治療效果及并發癥發生情況比較 觀察組治療有效率顯著高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05);觀察組并發癥總發生率顯著低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組治療效果及并發癥發生情況比較[例(%)]

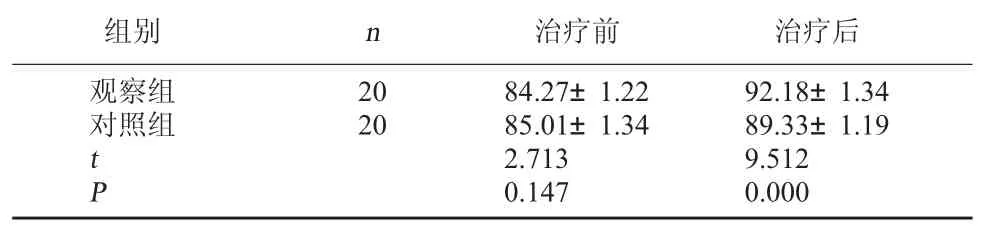

2.2 兩組治療前后血氧飽和度比較 治療后,兩組血氧飽和度均顯著高于同組治療前,且觀察組血氧飽和度顯著高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組治療前后血氧飽和度比較(%,

表2 兩組治療前后血氧飽和度比較(%,

組別 n 治療前 治療后觀察組對照組20 20 tP 84.27±1.22 85.01±1.34 2.713 0.147 92.18±1.34 89.33±1.19 9.512 0.000

3 討論

肺泡表面活性物質是治療新生兒呼吸窘迫綜合征的有效藥物,但有研究指出不同的注入方式會影響藥物效果[3]。我院對傳統的用藥方式進行了改進,采用一次性靜脈輸液針注入肺泡表面活性物質獲得了令人滿意的效果。采用一次性靜脈輸液針經氣管導管注入肺泡表面活性物質配合呼吸囊能夠使肺泡表面活性物質流入肺部,避免了一次注入過多的肺泡表面活性物質所致的缺氧情況[4]。另外,采用一次性靜脈輸液針注入肺泡表面活性物質無需進行頻繁的插管拔管操作,提高了操作效率,避免了無氣囊的氣管導管與器官間隙出現肺泡表面活性物質明顯溢出的情況,也大大降低了感染風險[5]。臨床實踐也表明,采用一次性靜脈輸液針注入肺泡表面活性物質不會出現因患兒呼吸造成的藥液噴出情況,有效減少了肺泡表面活性物質在使用中的浪費,提高了藥物利用率[6]。本研究結果顯示,觀察組治療有效率顯著高于對照組,并發癥總發生率顯著低于對照組,治療后,血氧飽和度改善效果也顯著優于對照組,說明采用一次性靜脈輸液針注入肺泡表面活性物質能夠提高治療效果。綜上所述,采用一次性靜脈輸液針在氣管導管內注入肺泡表面活性物質,能夠提高療效,改善患兒血氧飽和度,不會因為用療藥而停止供氧或中斷通氣導致患兒的血氧飽和度下降,可縮短插管時間和用藥時間,減少藥液殘留和反流,避免藥物的浪費。