兩棲類心臟起搏點觀察實驗中剪斷法與傳統結扎法的比較*

司子林 李鵬飛 賈昊鑫 劉梅芳

(濟寧醫學院藥學院 山東日照 276826)

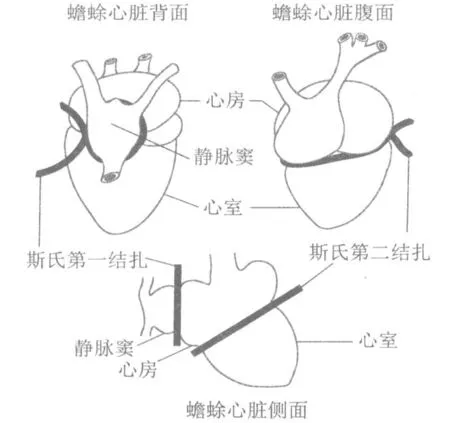

1852年德國科學家Stannius(1808—1883)利用兩棲類動物心臟向他的同事演示了一個有趣的實驗[1-2]。他在腔靜脈進入心房處作一結扎(斯氏第一結扎),可使整個心臟停跳于舒張狀態,這時只有2 條腔靜脈和靜脈竇還能搏動,用針尖輕刺心房,可引起心房收縮,心房收縮后心室也發生收縮;用針尖輕刺心室,心室可發生收縮,但是此刺激不能擴散引起心臟其他部分發生收縮[1]。這說明蛙心的收縮最先出現于靜脈竇,興奮從靜脈竇傳至心房,再從心房傳至心室[1,2]。這是人類對于心臟傳導系統最早的實驗研究。

Stannius 在人們對心臟的傳導系統一無所知的年代,利用這個簡單的方法證明了心臟興奮的順序和興奮的來源。故此方法被命名為斯氏結扎法(Stannius ligation),并被沿用至今。但在實際教學中發現,斯氏結扎后心房和心室節律恢復率較低,且恢復所需時間較長。采用針刺、直流電刺激及升高溫度等方法均不能促進自律性恢復,這與早期的文獻報道一致[3]。本文將結扎法改為剪斷法,并對2 種方法進行了比較。

1 實驗材料和方法

1.1 實驗動物和試劑 人工養殖健康蟾蜍,雌、雄不限,體重40~90 g,由濟寧醫學院日照校區實驗動物中心提供。肝素鈉注射液(上海第一生化藥業有限公司),所用其他試劑均為分析純。實驗所用溶液有2 種,一種是正常任氏液(NaCl 6.50 g、KCl 0.14 g、NaHCO30.20 g、NaH2PO40.01 g、CaCl20.12 g、葡萄糖1.0 g 溶于蒸餾水1 000 mL),另一種是添加肝素鈉的任氏液,肝素鈉濃度為10 單位/mL[4]。

1.2 儀器和設備 實驗器材包括蛙類手術器械、玻璃培養皿、燒杯、手術用絲線、計時器、BS224S 電子天平(北京賽多利斯儀器系統有限公司)、HH-S2數顯雙孔恒溫水浴鍋(金壇市瑞華儀器有限公司)和ZW-SX 數顯恒溫平滑肌槽(河北潤聯科技有限公司)。

1.3 實驗方法

1.3.1 斯氏結扎法 結扎位置如圖1所示。用金屬探針搗毀蟾蜍的腦和脊髓,將其固定于蛙板上,打開胸腔,用小鑷子將心包膜提起,用眼科剪將心包膜剪開,暴露心臟;用蛙心夾夾住心尖少量組織,提起心臟,在靜脈竇與心房間可看到半月形交界線[5]。此半月線為竇房分界線,用眼科鑷在主動脈干下方穿線備用。在進行結扎之前記錄蟾蜍的初始心率,用玻璃分針將心尖翻向頭端,將預先穿入的結扎線在竇房分界處進行斯氏第一結扎,阻斷靜脈竇和心房之間的傳導,心房和心室會停止搏動,用計時器記錄心房-心室恢復搏動所需要的時間及恢復后心率。再在房室溝處進行斯氏第二結扎,觀察心室恢復搏動所需時間及恢復后心率[5]。

圖1 蟾蜍心臟基本結構和斯氏結扎位置示意圖

1.3.2 剪斷法及其優化 暴露心臟的步驟及后續記錄方法同上,剪斷法即將結扎步驟改為用手術剪剪斷。暴露心臟并記錄初始心率后,用蛙心夾夾住心尖少量組織,提起心臟,用手術剪剪取心臟,注意保留完整的靜脈竇。心臟離體后立即浸入盛有任氏液的平皿中,使其處于持續搏動狀態,用小鑷子輕輕抖動心臟,促進心腔內血液排出;第1次剪斷沿半月線進行,稱為竇-房分割;第2 次剪斷沿房室溝進行,稱為房-室分割。為進一步優化剪斷法的孵育液,筆者觀察比較了在任氏液中添加肝素,以及通氧對心率恢復時間和心搏維持時間的影響。對照組孵育液為正常任氏液;肝素組和肝素-通氧組均使用添加10 單位/mL 肝素鈉[4]的任氏液,其中肝素-通氧組是利用平滑肌浴槽的給氣管通入空氣,根據預實驗結果,通氣速度設定為90 個氣泡/min。

1.4 統計學處理 采用PRISM 5.0 軟件進行統計學分析。連續變量數據資料以均值±標準誤表示,2 個組之間采用t檢驗進行比較,多組之間采用方差分析。計數結果采用四格表或列聯表表示,用卡方獨立性檢驗進行分析。當P<0.05 時認為有統計學差異。

2 結果

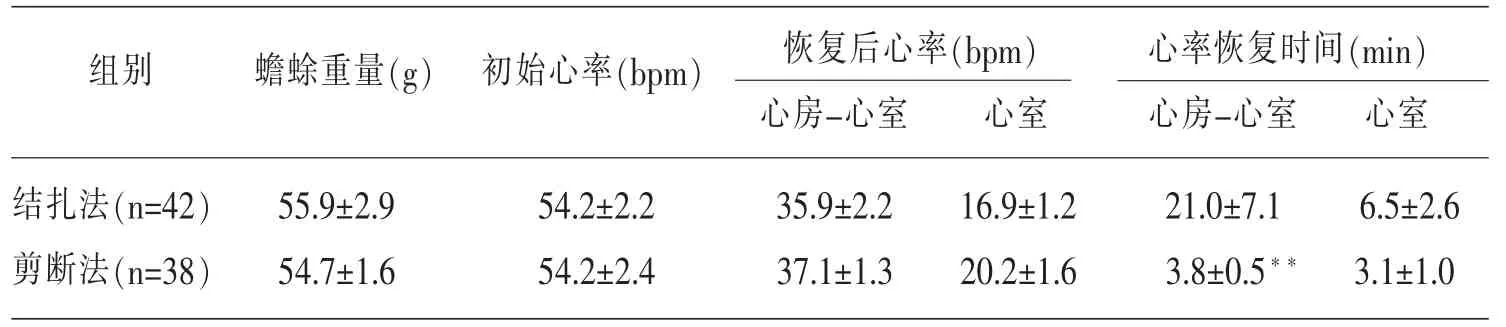

2.1 結扎法與剪斷法的比較 對照組采用結扎法,實驗組用剪斷法。進行斯氏第一結扎或竇-房分割后,40 min 以內心率得以恢復的視為成功;進行斯氏第二結扎或者房-室分割后,20 min 以內心率得以恢復的視為成功。結果表明剪斷法的成功率顯著高于斯氏結扎法(P<0.05),剪斷法竇-房分割成功率為83.3%,而斯氏結扎第一扎后成功率僅為47.6%(表1)。此外,剪斷法心率恢復時間顯著短于結扎法(P<0.01),斯氏結扎法的平均恢復時間為21.0 min,而剪斷法僅為3.8 min(表2)。由結果可知,剪斷法心率恢復所需時間顯著縮短,而成功率顯著提高。但是,剪斷法的房-室分割成功率與斯氏第二扎成功率無顯著性差異(表1)。

表1 剪斷法與結扎法成功率的比較

表2 剪斷法與結扎法恢復后心率和心率恢復時間的比較

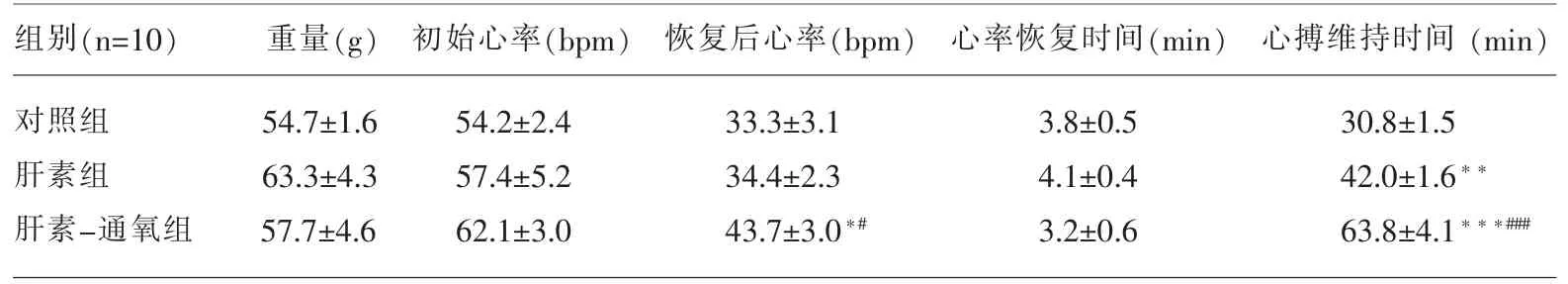

2.2 肝素和通氧對恢復時間和活性時間的影響將竇-房分割后的心臟放入不同的孵育液中記錄心率恢復時間,恢復后心率及心搏維持時間。實驗結果表明(表3),肝素組心搏持續時間為42.0 min,與對照組30.8 min 相比顯著延長(P<0.01)。但是2個組在恢復后心率及心率恢復時間方面無統計學差異。肝素-通氧組的心搏持續時間為63.8 min,顯著長于對照組和肝素組(P<0.001)。此外,肝素-通氧組恢復后心率明顯高于對照組和肝素組(P<0.05),這表明持續通氧對于維持心肌組織細胞活性有重要意義。

表3 不同條件下竇房分割前后各項指標的比較

3 討論

斯氏結扎法作為研究兩棲類動物心臟起搏點觀察最早使用的方法,簡便易行,在基礎設施薄弱的早期醫學及生物學教育中發揮了不可估量的作用。本研究將傳統的結扎法改為剪斷法,從實驗結果可知,剪斷法的成功率明顯高于結扎法,而且恢復心率時間明顯縮短。心肌是一種耗氧量很高的組織,斯氏結扎后心腔不能充盈,心肌處于缺血缺氧狀態,導致ATP 不足及代謝產物堆積,影響心肌細胞的起搏和興奮傳導[6-7]。早期有關蛙心的研究也表明,缺氧可顯著降低靜脈竇、心房和心室的搏動頻率[8-9]。所以結扎導致的缺血缺氧可能是蛙心自律性搏動難以恢復的原因之一。剪斷法將離體心臟浸入任氏液中,這能緩解心肌缺血缺氧狀態,保持組織活性。此外,本研究還發現,在孵育液中添加肝素可延長心率恢復后節律性跳動的時間,這可能與肝素抑制心肌組織內血管發生血液凝固,改善心肌組織缺血缺氧狀態有關。結果還顯示,向肝素-任氏液中通入空氣可進一步顯著延長心臟活性維持的時間。本研究表明,剪斷法在成功率、心率恢復時間、心搏維持時間等方面明顯優于結扎法,值得推廣。