“星際線”船票貴不貴?

文/ 錢衛

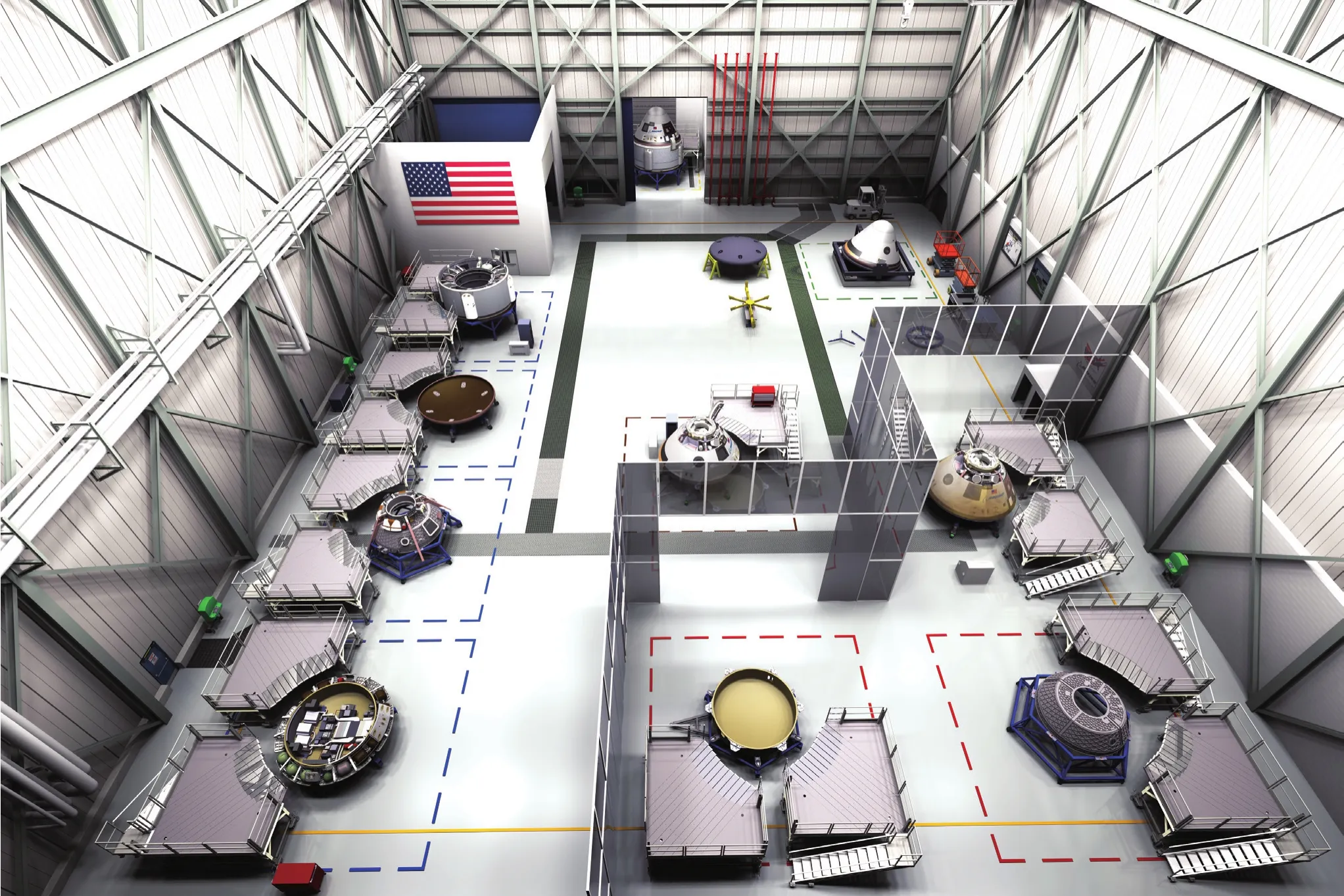

▲ 波音期待中的飛船流水線生產場景

與太空探索技術公司的“載人龍”飛船比較,從后續的用途來看,波音公司的星際線飛船更加現實穩健一些。“載人龍”的定位實際上與“獵戶座”有點類似,不僅僅用于低軌道載人活動,還打算改進之后用于登陸火星。“星際線”卻沒有這么遠大的理想,它的目標維持在低軌道,服務于國際空間站和畢格羅公司的充氣式太空旅館。波音所強調的也是兩個“低”,一是低風險,二是低價。“星際線”采用了相對簡單的系統設計,特別是輻射防護和熱防護系統都僅僅針對近地軌道飛行和往返;在發射工具上選擇了成熟可靠的宇宙神5火箭,在商業應用上不超出美國宇航局的協議框架。然而,在低價的問題上卻存在著質疑。

嚇人的報告

2019年11月中旬,就在“星際線”準備發射的緊張日子里,美國宇航局總監察長辦公室發布了一份53頁的報告,指責“星際線”要價太高,單座往返票價超過8500萬美元,可能會達到9000萬美元。相比之下,“載人龍”的票價可能只有5500萬美元。

把波音嚇到的這份文件全名是《美國宇航局對國際空間站人員運輸的管理》,主要是討論美國宇航局有沒有足夠的手段來運送航天員往返于國際空間站和地球之間。所涉及的飛船不僅僅是“星際線”,也包括了聯盟飛船和“載人龍”。然而,這份報告在正文之前的“背景”一章中,預測“星際線”的票價將高達9000萬美元,超過了聯盟飛船的7470萬美元,而“載人龍”只有5500萬美元。不但如此,報告還單獨列出了完整的一章(正文一共三章)來批評波音,標題就叫《美國宇航局為了準備多人任務向波音支付了過多的錢》。總監察長做出這樣的判斷,有幾個理由。首先,波音是按照2016年和2017估算的單次任務來報價的,但美國宇航局實際上一次就訂購了6次任務,應該享受折扣。然而美國宇航局不但沒有得到折扣,反而因為“任務準備周期短”,接受了波音提出的加價要求,多給了2.872億美元。

▲ 回收隊的裝備相當簡單,有利于后期控制成本

▲ “星際線”打算與畢格羅的充氣式空間站合作

這里的“任務準備周期短”是基于2017年年底的計劃:波音在2018年年底實施第一次無人飛行(也就是剛失敗的這一次,推遲了一年),然后在2019年年初再飛行一次(這一次看來要推遲更久了),之后從2020年8月開始正式運行,連續飛行4次。但是從計劃中的第二次飛行到第三次飛行之間有18個月的空白期,這段時間里,美國宇航局打算不再訂聯盟飛船的票,因此會存在一個18個月的空白期,美國航天員就暫時不上天了。加價也不能換來更快的進度,那么美國宇航局憑什么還要給波音這么多錢?

波音的辯解

波音雖然財大勢大,對于政府部門的官方報告也不敢怠慢。5天之后,波音就做出了聲明,“強烈不同意總監察長報告中對價格和準備程度的判斷”,并且在幾個關鍵性的問題上做出了辯解。

關于“美國宇航局給了太多錢”的問題,波音稱自己“是在競標環境中通過公開和公平的協商來定價的,給未來的任務準備提供了更多靈活性和進度保證”,“單次任務報價是寫在最初合同里的,沒有改變過”。波音還強調“我們只加價了5%,就把研制周期縮短了三分之二,發射頻率提高了一倍”,而且“在美國宇航局撥款之前,所有的費用都是波音自己墊付的”。

在“9000萬美元一張票”的問題上,波音說,合同里每次飛行將為美國宇航局提供5個座位而不是4個,所以報告的計算基礎就錯了。而且美國宇航局航天員擁有對飛船的駕駛權,不能簡單地當做乘客來看待。波音還強調,星際線飛船將用“最可靠的”宇宙神5火箭來發射,具有賬面上看不出來的優勢。

到底誰有理?

▲ 星際線的太陽電池裝在推進艙底部

▲ 正在進行電磁兼容試驗的飛船

波音在總體設計上,對通用化和成本控制的考慮還是比較充分的。首先是設計了一種可以用多種火箭來發射的飛船,它不但可以用洛·馬公司的宇宙神5火箭發射,也可以用波音自己的德爾它4火箭發射,甚至可以用競爭對手的獵鷹9號火箭發射。“星際線”的4個主逃逸發動機安裝在推進艙底部的外側,超過了上述幾種火箭上面級的直徑,因此可以在多種火箭上使用。不需要整流罩,也簡化了船、箭匹配的工作量,簡化了發射前的準備流程。

在飛船本身的設計上,沒有考慮國際空間站往返所不需要的功能,不像“載人龍”那樣納入了火星飛行的要素,只是定位于一個短時間飛行于低軌道和地面之間的飛行器,也因此而實現了7人的載客能力。未來充氣式空間站投入使用之后,“星際線”可以搭載較大數量人員往返,創造更好的經濟效益。

然而,這樣的合理設計,為什么沒能控制成本呢?其實美國宇航局總監察長對于“星際線”票價的算法多少有點問題。按照波音的辯解,美國宇航局給出的總價是在每次飛行載5人的基礎上計算出來的,另外2個座椅和航天員的重量換成貨物。而9000萬美元一張票的價錢是按照每次飛行載4人、另外3個座椅和航天員的重量換成貨物,如此計算出來的。航天發射是按照運載重量來計費的,只不過人類這種貨物有點特殊而已。單純計算一個人多少票價而不考慮貨物的重量,確實容易得出誤導性的結論。如果美國宇航局決定某次飛行只載一人,其他6個座椅全都換成貨物,那不就成了天價航班?

如果波音的說法是正確的,那么平均一張票的價格應該是7020萬美元左右。如果完全不載貨物、只運輸航天員,那么單張票價就不到5100萬美元多一點,比“載人龍”更便宜。

那么,美國宇航局總監察長難道不會做這么簡單的應用題么?我們可以發現,總監察長報告并沒有影響合同的執行,所以不妨這樣推測:考慮到波音強大的游說能力及近期頻發的質量問題,美國宇航局決定用總監察長報告這種方式來敲打敲打它,在費用、質量、進度問題上實現更好的控制,但是不會真的把波音踢出去。

也許大家還會發現一個問題,不是還有載人龍飛船嗎?為什么不用它來填補這18個月的空白?這也是報告所提出的質疑。實際上,美國宇航局確實沒有考慮給太空探索技術公司同樣的機會。考慮到波音公司的公關能力和對特朗普的強力支持,這個問題恐怕是很難深究的。