陳青洋

陳青洋(是吾),1969年生于廣東陽春。1989年畢業于廣州美術學院附中;1993年畢業于廣州美術學院中國畫系;1996年畢業于廣州美術學院中國畫系人物畫專業,獲碩士學位。現為一級美術師,浙江畫院專職畫師、理論與評論工作室主任,《中國畫畫刊》主編,《中國畫院志》編委會辦公室主任。中國文藝評論家協會會員,浙江省知識界人士聯誼會常務理事,浙江省美術家協會理事,浙江省評論家協會理事,陸儼少藝術研究會理事、浙江省人物畫研究會理事,浙江省第十二屆政協委員。

畫人性情——陳青洋

一個人,一輛車,六十四天,兩萬公里——是吾“西游記”

文/陳青洋

2016年5月8日,我驅車從杭州出發。途經西安、天水、蘭州、西寧、武威、張掖、嘉峪關、敦煌、瓜州、哈密、吐魯番、鄯善、烏魯木齊、新源、庫車、阿克蘇、喀什、塔什庫爾干、紅旗拉甫、葉城、和田、策勒、于田、民豐、且末、若羌、洛陽。 三次翻越祁連山,經獨庫公路翻越天山、喀喇昆侖山上帕米爾高原直至中國西大門紅其拉甫,沿昆侖山北面進入塔克拉瑪干沙漠,翻越阿爾金山,穿越八百里無人區……7月10日回到杭州。歷時64天,行程約20000公里。

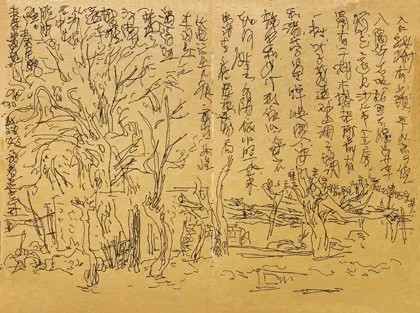

祁連山

這一路,是“絲綢之路”“佛教西來之路”“唐宋邊塞詩詞之路”“西域古洞窟藝術之路”的“四路合一”。而這“四路”合一的當代意義,正是中國文化與世界文化脈絡相通的歷史佐證。這不是走馬觀花式的浮光掠影觀光采風,也不是沒有深度文化解讀的對景寫生。這已經是我第4次到新疆了。只有“這樣”的“到過”,你才知道,真正的“意義”才會真正地“呈現”在你的眼前與心中。

滄海桑田的絲綢之路

古絲綢之路從西安出發,路徑在中國境內分為三條:天山北路、西域北路和西域南路。我沿著天山北路,從西安、敦煌、哈密、烏魯木齊到達新源。又沿著西域北路,從吐魯番、焉耆、庫車、阿克蘇、喀什到帕米爾高原。再沿著西域南路往回走,從和田、尼雅、且末、樓蘭到敦煌,走完了所有古絲綢之路在國內的路線。一路想象著絲綢之路昔日燦爛如花的繁華,發滄海桑田之嘆。

玉門關、陽關,絲綢之路出西域北路和西域南路的必經關卡,也是最著名的“關”。但眼前的荒漠只有憑著傳下的文字“定位”讓人想象。我站在沙漠烈日下,想象“秦時明月,漢時關”。

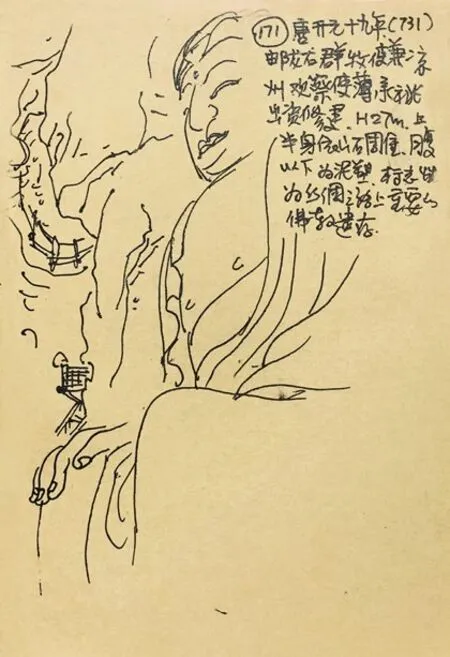

庫木吐拉石窟位于天山南側切勒塔格山的山體中,是距龜茲首府,古絲綢之路重鎮唐代伊邏廬城最近的大型石窟群。那時玄奘取經,到過這里。玄奘《大唐西域記》記載當時龜茲的佛教盛況:“伽藍百余所,僧徒五千余人。”曾經這里寺院林立,壁畫璀璨。7.5米高的大佛,腳踏蓮花來到這里。而今只見一片黃土禿山,滿目荒蕪,沒人帶路是根本找不到的,到那里,群山深谷中只有我和帶路的兩個人。

佛教西來之路

我沿著玄奘取經歸來的路,追尋他所到的足跡,一路走來。從他當年的回國之途,經蔥嶺(帕米爾高原,今塔什庫爾干縣)、大流沙(塔克拉瑪干沙漠,葉城、和田、民豐、且末、若羌)、敦煌、瓜州(今甘肅省安西縣東南),回到長安。一路憑著《大唐西域記》的沿途記錄文字,想象當年。

玄奘取經去時的路我去時也基本走過。不要說《西游記》的八十一劫難,不要說人為的劫數,僅僅是路途的艱險都是非常人可以承受的。我開車走都已經體驗了“艱險”。我想,那不是“承受”——承受是承受不了的,那是“承擔”。承擔著信仰,那是萬劫不滅的無窮力量。

我在鳩摩羅什的出家地龜茲——這個他作為圣者一生的起點,深入考察了與石窟壁畫相關的佛教文化的淵源。前秦呂光攻破龜茲,鳩摩羅什被接到涼州(武威),羈留涼州十七載。我在長安草堂寺拜謁了鳩摩羅什舍利塔。這是他生命最后的十多年里,主持規模宏大的譯經場,弘揚佛法的重要地方。鳩摩羅什,一生一世,只做了一件事。這“一件事”,對于中華文化,對于人類的生存智慧,不可估量。

唐宋邊塞詩詞之路

“涼州詞”是邊塞標志性的詩族。最為大家熟知的大概就是王翰的“葡萄美酒夜光杯,欲飲琵琶馬上催。醉臥沙場君莫笑,古來征戰幾人回。”古涼州就是現在的武威市。而武威最有名的,也是古邊塞詩的千古絕唱,王維的兩句:“大漠孤煙直,長河落日圓。”

李白《幽州胡馬客歌》寫張掖(古甘州)騎射女漢子:“雖居燕支山,不道朔雪寒。婦女馬上笑,顏如赪玉盤,翻飛射鳥獸,花月醉雕鞍。”到張掖已是“花月醉雕鞍”,一路向西,日照猛烈,我在車上笑,是不是已經曬得“顏如赪玉盤”。

森木塞姆石窟

秦尼瑪秦遺址 陳青洋

玉龍喀什河畔的駱駝 陳青洋

炳靈寺彌勒佛像 陳青洋

古陽關

玉門關

克孜爾石窟

庫木吐拉石窟 陳青洋

十四團睡胡楊 陳青洋

喀什高臺民居 陳青洋

森木塞姆石窟

喀孜納克佛寺遺址

燕支山,在張掖東南,盛產胭脂。漢霍去病在此大破匈奴,留下了“失我燕支山,使我婦女無顏色”的古匈奴悲歌。瓜州(安西),那是王昌齡寫“青海長云暗雪山,孤城遙望玉門關。黃沙百戰穿金甲,不破樓蘭終不還”之地。“火山突兀赤亭口,火山五月火云厚。火云滿山凝未開,飛鳥千里不敢來。”岑參的《火山云歌送別》寫的是鄯善“火焰山”,我到那里正是“五月”。“北風卷地白草折,胡天八月即飛雪。忽如一夜春風來,千樹萬樹梨花開。”岑參寫的是米泉。米泉,就是古輪臺。“君不見,走馬川行雪海邊,平沙茫茫黃入天。輪臺九月風夜吼,一川碎石大如斗,隨風滿地石亂走。”

邊塞詩之路,也是古戰場之路。身置“古來征戰幾人回”之地,感慨萬千。邊塞詩,表面上看,講的是戰爭,但它的實質是在祈求和平。

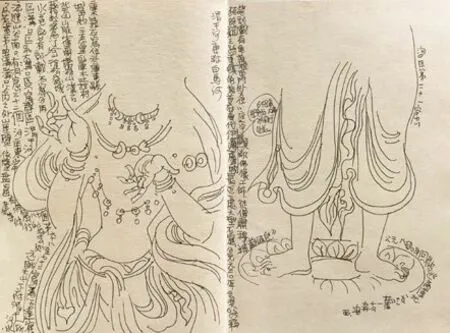

西域古洞窟藝術之路

古洞窟壁畫藝術,是中國畫極其重要的組成部分。至今,中國畫界對它的研究還是十分薄弱而多缺憾。由于“一帶一路”國家戰略的實施。古絲綢之路上的西域古洞窟壁畫藝術再次引起美術界的高度關注。

西域古洞窟壁畫,是“一帶一路”文化意義的美術呈現。從麥積山石窟、炳靈寺石窟、天梯山石窟、榆林石窟、莫高窟、五個廟石窟開始到柏孜克里克石窟、吐峪溝石窟、克孜爾石窟、庫木吐拉石窟、克孜爾尕哈石窟、森木賽姆石窟、阿艾石窟……我親歷了100多個古洞窟。對西域古洞窟壁畫藝術進行了幾乎是全覆蓋的準深度考察,并與洞窟的守護、研究者進行了交流。

莫爾佛寺遺址

闊庫瑪日木石窟遺址

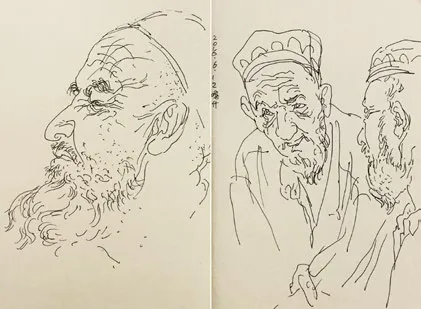

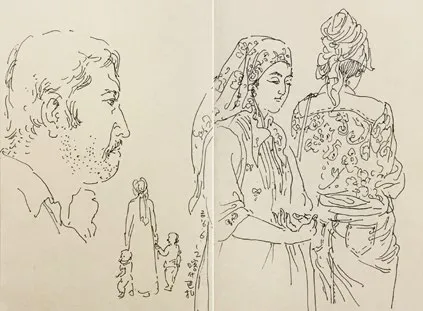

南疆人物之一 陳青洋

克孜爾尕哈石窟

帕米爾高原的金草灘

南疆人物之二 陳青洋

熱瓦克佛寺遺址

對于古洞窟藝術不可思議的精美偉大震撼人心的力量,驚嘆不已;而對于古洞窟的保護與研究現狀,感慨萬千。國外學術界早就在說,敦煌在中國,敦煌研究在外國。比之西域古洞窟,更讓人憂心如焚。而西域古洞窟的守護者,比之他們的前輩“常書鴻”們,同樣可歌可泣。他們不為人知,默默無聞。

回來之后,我在《中國畫畫刊》專門開設了“西域洞窟”欄目,以此向西域古洞窟壁畫藝術與它的守護者致敬。也只能如此,稍安吾心。

去年秋天,我第三次去新疆回來后寫了《欲第四回赴新疆自駕考察古石窟二首》,錄其一作結:乙未秋寒醉酒詩,霜天白水舞歌時。魂牽千載龜茲覓,夢醒一朝西向馳。陽關西去雪消融,大漠東來春草遲。借問烽煙何處起,輪臺恰憶送別辭。■

畫理先行——陳青洋

中國文化的價值觀與中國畫的硬核

文/陳青洋

“畫”,按照現在的——其實是西方文化的說法,就是“美術”。

“美術”,是“造型”。素描與色彩是它的兩大基石。但中國畫——中國畫中的主流,文人畫,并不這樣認為。

蘇東坡說:“論畫以形似,見與兒童鄰。”王維說:“夫畫道之中,水墨最為上。”這是中國文人畫的兩大基石,它們正好把西方“美術”的兩大基石顛覆了。

花之一 60cm×60cm 2013年 陳青洋

花之二 60cm×60cm 2014年 陳青洋

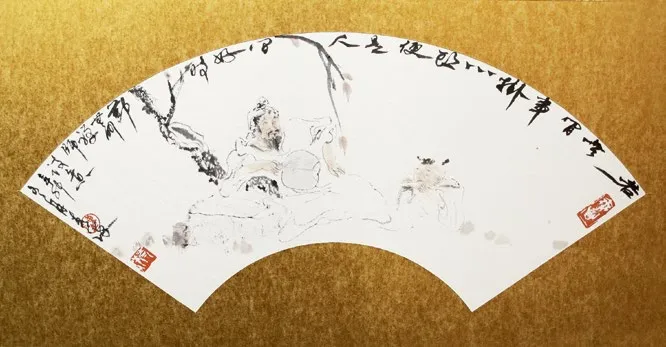

賈島詩意(扇面) 30cm×60cm 2011年 陳青洋

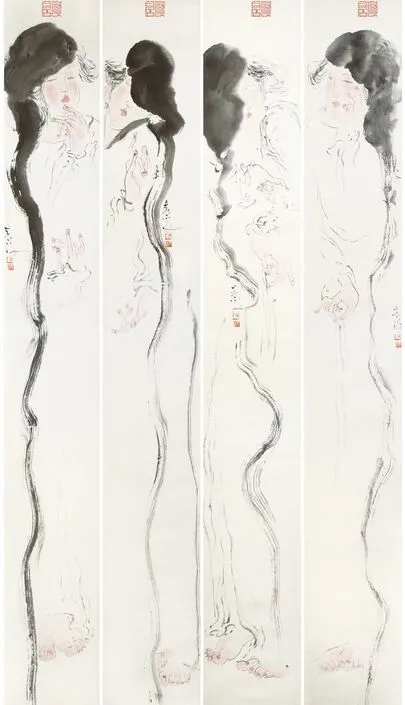

美人如玉 196cm×45cm 2015年 陳青洋

白荷花開 33cm×20cm 2014年 陳青洋

那中國畫“畫”什么?中國畫要“畫的”都是“看不見”的東西。看中國畫,都是看“看不見”的東西。比如“氣韻生動”“澄懷觀道”“畫中有詩”“氣息”“品”“格”“雅”“俗”,即使是“骨法用筆”“筆墨”“金石味”“古意”“靜氣”“勢”……也是似是而非的。能“看見”的都是“技術”,而“技術”不是用來“看”的。“技術”只有一個標準,就是它能不能夠讓你看見“看不見”的東西。

康德說:“人只能看見你知道的東西”。你只有“知道”中國畫,才能看見“中國畫”。

沈括《夢溪筆談》中說:“書畫之妙,當以神會,難可以形器求之。”

倪云林的經典——也是“不求形似”的極端說法:“余之竹聊以寫胸中逸氣耳。豈復較其似與非,葉之繁與疏,枝之斜與直哉?或涂抹久之,他人視以為麻,為蘆,仆亦不能強辯為竹。”“不求形似”也常常被誤解,“不求形似”并非“求形不似”,而是“求”的不在“形”。

如花似玉 196cm×108cm 2015年 陳青洋

園林·晴·無風·孩子們 直徑181cm 2012年 陳青洋

蘇東坡說:“能文而不求舉,善畫而不求售。文以達吾心,畫以適吾意而已”。“吾意”,并非只要是“我的意”都可以,這“吾意”就是“逸氣”。就如董其昌在《畫禪室隨筆》一開頭就說的: “畫家六法,一曰氣韻生動,氣韻不可學,此生而知之,自有天授。然亦有可學得處:讀萬卷書行萬里路,胸中脫去塵濁,自然丘壑內營,成立鄞鄂,隨手寫出,皆為山水傳神。”“讀萬卷書行萬里路”并非像我們現在的理解,是“增長知識”“深入生活”“見多識廣”,而是為了“胸中脫去塵濁”——“澄懷”,才能有“逸氣”才能“觀道”。

也是董其昌,在《容臺集》中說:“趙文敏問畫道于錢舜舉,何以稱士氣?錢曰,‘隸體耳。畫史能辨之,即可無翼而飛。不爾便落邪道,愈工愈遠。然又有關棙,要得無求于世,不以贊毀撓懷。’吾嘗舉以示畫家,無不攢眉,謂此關難度,所以年年故步。”

我們現在說中國畫,“筆墨”是至高無上的核心評估標準。而五代的荊浩在《筆法記》里就說了:“似者,得其形,遺其氣。真者,氣質俱盛。忘筆墨而有真景。”

觀魚樂(扇面) 30cm×60cm 2011年 陳青洋

無門禪師詩意(扇面) 30cm×60cm 2011年 陳青洋

這就是我也是你 196cm×288cm 2014年 陳青洋

中國畫,是一個“詩書畫印”構成的獨特的“文化空間”。在這個空間里,進入的路徑是書法,而出來的結果是詩。所謂“入之以書,出之以詩”是也。從中國文化的意義上講,中國畫并不僅僅是一幅“畫”而已。

中國畫的“硬核”是“寫意”。所謂“寫意”,“寫”是書法用筆;“意”是“詩意”。就是“以書入畫”和“畫中有詩”。也就是“本于立意而歸于用筆。”這里的“中國畫”是指一切形式的中國畫,無論是“工筆”還是“粗筆”。

畫作為證—陳青洋

2020抗疫豐碑 183cm×206cm 2020年 陳青洋

《2020抗疫豐碑》創作思路

文/陳青洋

為抗疫英雄樹碑立傳。

以毛澤東《送瘟神》詩為魂(中國畫最高境界為畫中有詩)。

以漢碑為視覺圖像形式:一、漢代是中國國力與文化的高峰;二、“漢”是中國的象征——漢字、漢服、漢方……三、漢碑是中國美術文化的經典;四、醫圣漢代張仲景《傷寒論》中的“清肺排毒湯”為國家推薦的世界上目前唯一對新冠肺炎有真實療效的藥。

以漢碑、漢磚、漢畫像石紋樣構成主體框架,附以碑拓形式。對聯左右。

以“山”為核心形象象征。

火神山、雷神山、鐘南山均為象征符號(鐘南山為中國抗疫醫學家群體的象征)。

“火神山”“雷神山”“鐘南山”上均附以特別“碑拓”的古象形文字“火”“雷”和“止”。“山”為易經中之艮卦的卦德——“止”,有防范之義。

以展翅蝙蝠紋樣覆頂,表達新冠病毒可能源于蝙蝠,但這是由于人類破壞了與自然界的和諧而造成的,如世衛組織總干事所言,動物沒有錯。人類要接受這一警示。再則,在中國傳統文化中,蝙蝠是“福”的象征,在這里有祈福的意思。

以山海紋樣托底,象征在中國的大地上,與世界山海相連(山川異域,風月同天)。

抗疫英雄群體就像是巍巍群山,頂天立地,眾志成城,高山仰止。

畫的視覺中心,是火紅的戰旗守護著圣嬰——人類未來的神圣新生命。

以朱砂染成的一往無前不怕犧牲的紅色戰旗是激情與希望。而朱砂是中國傳統的中藥,可殺菌、鎮靜和安神。又是中國古代煉丹的重要原料。“朱筆御批”,是中國歷代帝王朱砂寫的批文。抗疫是中國最高領導指揮并時時批示的。

底部中央,由山海托起的漢印“勇者勝”,是祖國人民奉上的勝利勛章。這次抗疫是人類與病毒的狹路相逢,“狹路相逢,勇者勝”。

2020抗疫豐碑︵局部︶ 陳青洋

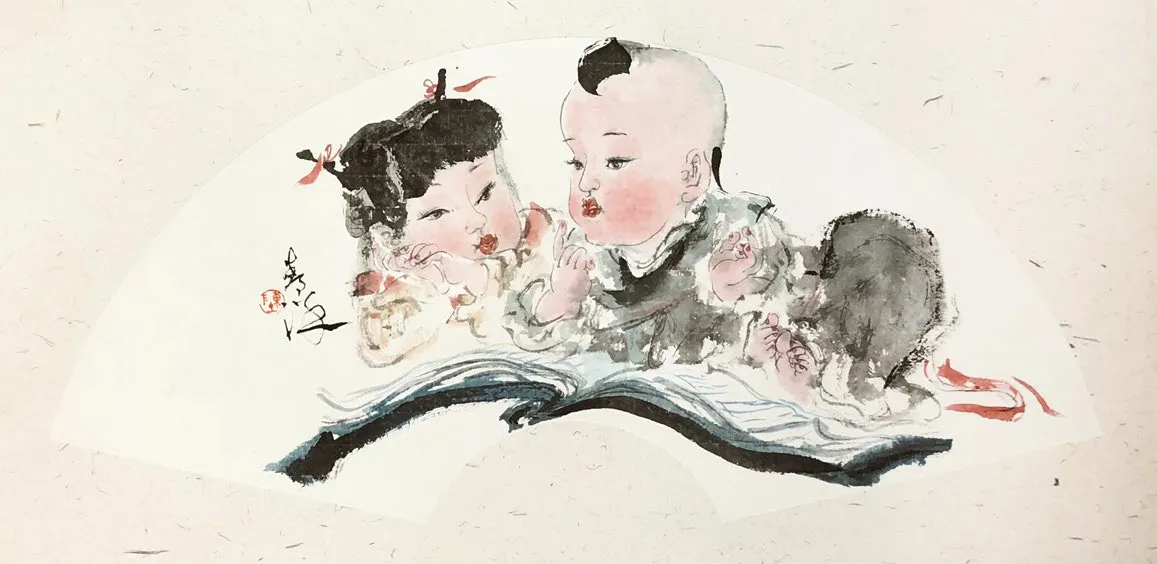

嬰戲圖系列之一 50cm×50cm 陳青洋

《嬰戲》——初心始終與咫尺千里

文/陳青洋

大概只有中國畫才有這種叫作《嬰戲圖》的專門畫小小孩的類型。

小小孩——嬰兒,在中國文化中可是至高無上的。

現在都在引用《華嚴經》的“不忘初心”。而根據《華嚴經》的說法,這是“得始終”的“不二法門”。“不忘初心,方得始終。”

“初心”就是“赤子之心”,“人之初性本善”——也就是“善心”。

老子說:“常德不離,復歸于嬰兒。”“德”即是“善”。

“初心”,就是“心無掛礙”。就是“脫去胸中塵濁”。才能“澄懷觀道”。

《嬰戲圖》就是嬰兒無拘無束地游戲的圖畫。這就是“游于藝”的“初心”。

孟子說:“大人者,不失赤子之心。”這是多么的不容易,“不失赤子之心”的人就是一個偉大的人。

“赤”同“尺”。“赤子”即“尺子(僅一尺長的小小孩)”。中國畫有“咫尺千里”的說法。“咫尺”即是“千里”。

“初心”即是“始終”。

不忘“嬰戲”,看來也只能在畫里與夢里了。

嬰戲圖系列之二 直徑30cm 陳青洋

嬰戲圖系列之三 直徑50cm 陳青洋

嬰戲圖系列之四 33cm×66cm 陳青洋

嬰戲圖系列之五 50cm×50cm 陳青洋

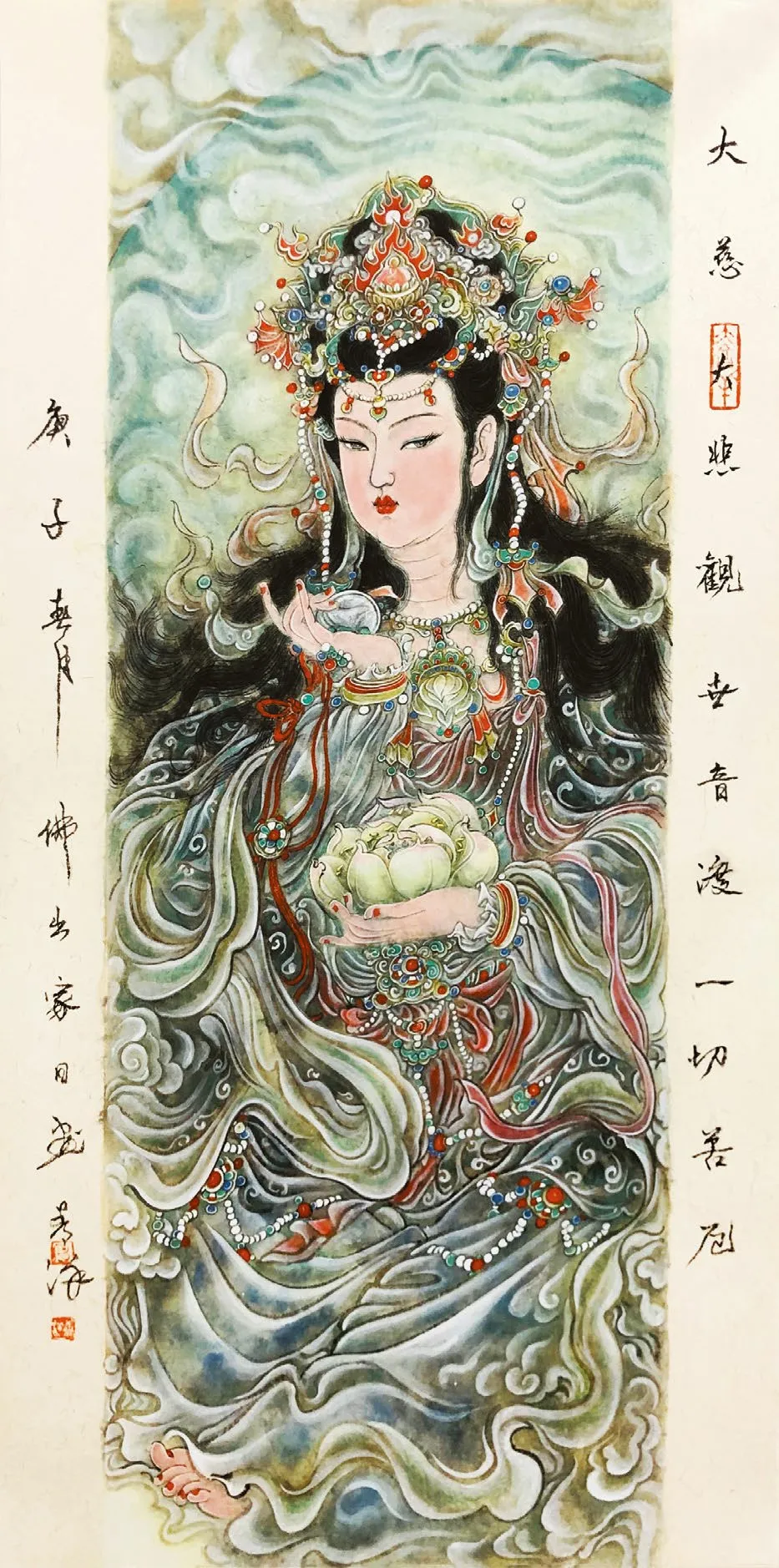

送子觀音 75cm×38cm 陳青洋

《神女》——神女應無恙,當驚世界殊

文/陳青洋

現在沒有“神女”只有“女神”。

“女神”們都忙著在“圈粉”。

在一個“無神”的時代,卻是“女神”泛濫的時代。只憑“顏值”就可以為“神”。

這是“色”神,人類回到了“生殖崇拜”時代。

女媧、洛神、云中君、觀世音、麻姑……還在嗎?

“神女應無恙,當驚世界殊。”

洛神 23cm×46cm 陳青洋

一乘濟之 66cm×33cm 2017年 陳青洋

度一切苦厄 66cm×33cm 2020年 陳青洋

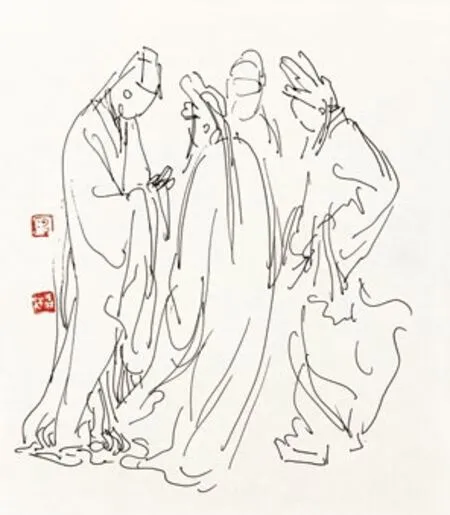

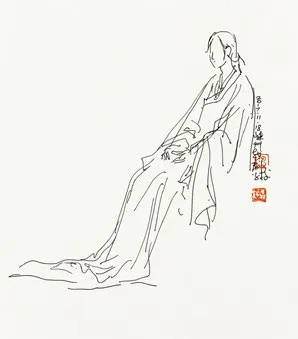

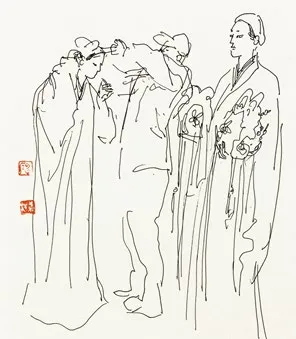

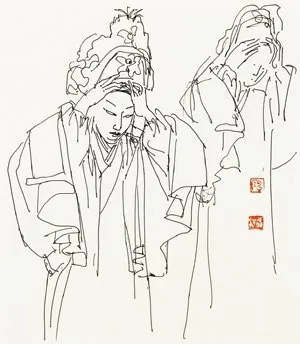

劇中人 180cm×582cm 2019年 陳青洋

《劇中人》——我們都是劇中人

文/陳青洋

“舞臺小世界,世界大舞臺。”我們都是“劇中人”。我們都是人生-世界“劇”中的“角色”。都告訴你要“扮演”好自己的“角色”——各種“角色”:職業的、家庭的、社交的、虛擬的……

人人都在“演戲”,演技好的,演得像了,就是“真”的;演技不好,穿了,就是“假”的。

人生有時候是“工筆”,有時候是“小寫意”,有時候是“大寫意”。但,這“時候”不能搞錯。搞對了,能揮灑自如;搞錯了,就四處碰壁。

集工筆、小寫意、大寫意于一幅之中;讓戲中、戲外、虛擬、現實穿越于時間之外。

如夢如幻,如假如真。

東坡說:“休言萬事轉頭空,未轉頭時皆夢。”是夢,那也得如“臨川四夢”。優雅、奇幻、驚天地而泣鬼神。

而筆墨是這一切的表達路徑——“惟筆軟則奇怪生焉”。

越劇速寫系列 陳青洋

劇中人(局部之一) 陳青洋

劇中人(局部之二) 陳青洋