氣候變化條件下遼寧省無資料地區設計暴雨新雨型分配計算研究

溫笑寒

(遼寧省本溪水文局,遼寧 本溪 117000)

受氣候變化影響,遼寧省從1990年開始,暴雨特征發生明顯變化,主要表征在暴雨量級、暴雨中心位置以及暴雨發生的頻率[1- 3]。對于無資料地區涉水工程洪水計算而言,采用設計暴雨推求設計洪水是最為主要的一種方式,特別是對于流域面積300km2以上的計算區域[4]。而受到氣候變化影響,原暴雨雨型分配已不能滿足新環境下設計暴雨計算的需求,需要結合暴雨數據,對不同區域設計雨型進行分析計算,從而得到氣候變化下區域設計暴雨的新雨型[5- 7]。近些年來,國內許多學者針對設計暴雨雨型分配進行相關研究[8- 15],這些成果中基本都基于實測暴雨數據進行分析,從而確定適合于不同區域暴雨特征的設計雨型。為此本文以遼寧地區為例,結合區域544個雨量站點的暴雨特征數據,對其暴雨特征進行分析,從而確定遼寧省無資料地區受氣候變化影響下新的設計雨型。

1 設計暴雨雨型計算方法

由多次實際暴雨,分析出暴雨時程特征,根據暴雨時程特征分配設計暴雨時程雨量,得到設計暴雨時程分配雨型。資料選樣時,用于分析暴雨的測站應分布在暴雨特性較為一致的各個分區,且能代表分區分布情況。對于一次暴雨應避免重復選用多站,因為同一次暴雨的各雨量站觀測的雨量過程可能一致。多暴雨年份可選用多次暴雨,以增加分析場次。如果暴雨有明顯季節變化,還需分析暴雨的成因天氣,可以考慮暴雨天氣成因分開處理。在雨型分析選樣中,應注意反映各種歷時大暴雨的典型,既要包括長歷時雨量特大暴雨,也要包括短歷時大暴雨。

暴雨雨型分配的主要特征為降雨的時段數目、降雨之間間隔、暴雨持續時間、最大暴雨統計特征值出現的時間以及不同時段暴雨的量級指標。此外,還需要對暴雨開始到結束的時間進行分析,一般采用外包和內包兩種方式進行暴雨樣本特征值的選樣分析,外包統計是按照暴雨最大歷時進行特征時段內最大雨量進行分析,然后從外到內依次選取歷時較短的暴雨特征系列。內包就是從最短暴雨特征時段內的暴雨量級,從內向外進行延伸進行暴雨量級的依次選取。

雨型分區綜合時,經多次暴雨分析對每次暴雨按時序排位采用眾值法,按時段雨量出現次數最多序位確定各時段雨量排位。再按時段序位,計算同一序位時段雨量比例的均值,作為該序位時段雨量的比例。例如,分析30場暴雨,有15場最大1h雨量出現在第12序位,出現頻次大于其它序位,可以確定第12序位為最大1h雨量的序位。同時計算這15場最大1h比例的均值,作為最大1h雨量的比例。同理,給出其它時段雨量的序位和比例,得到分區的時程分配雨型。

2 設計暴雨雨型計算

2.1 研究站點概況

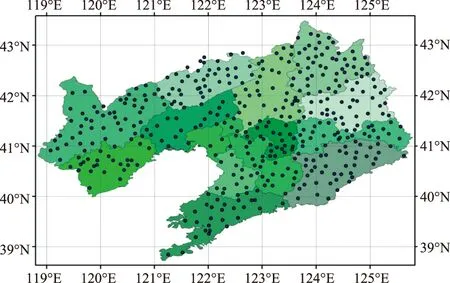

以遼寧省水文基礎信息庫為基礎,選取資料系列完整、可靠的544個站點建立暴雨資料集。站點分布如圖1所示,收集全省雨量站歷年雨量摘錄數據,從中選取場次暴雨。選取原則:暴雨中心站場次暴雨量大于200mm、連續陣雨停雨間隔小于6h的場次暴雨,覆蓋范圍是與暴雨中心站場次暴雨歷時同步的、且雨量大于30mm周邊雨量站所包括的范圍,共挑選162場暴雨。收集雨量站歷年10min、30min、60min、1h、3h、6h、12h、24h、3d最大雨量,水文年鑒有這些時段的站,直接采用;沒有這些時段的站,利用雨摘資料(作者核對),滑動計算選最大值。

圖1 544個選用站點分布

2.2 暴雨年內分布特征

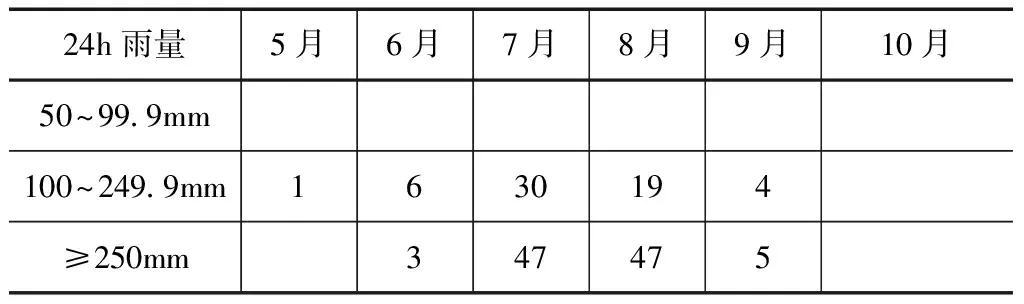

根據氣象部門對暴雨的分類,24h降雨量在50~99.9mm為暴雨,在100~249.9mm為大暴雨,大于250mm為特大暴雨。對162場暴雨進行分析,統計每場暴雨發生時間、24h降雨量級,結果見表1。

表1 不同月份各類暴雨分布 單位:次

從暴雨量級看,162場暴雨中,發生大暴雨60場、特大暴雨102場。暴雨集中在7、8月份的有143場,占總暴雨場次的90%。

2.3 歷時、雨量分配特征

對162場暴雨降雨歷時T進行了分析,結果見表2。并對典型場次暴雨時段進行了雨量分配,分配結果見表3。

表2 暴雨歷時統計 單位:次

表3 場次暴雨時段雨量分配

有3場小于24h,其它均大于24h,表明遼寧暴雨持續時間(包括陣雨的間隙時間)普遍超過24h降雨過程。同時,分析了162場暴雨各時段雨量占總雨量百分比,取均值,從表3結果可看出,典型場次暴雨12h降雨量占總雨量的72%。

2.4 暴雨極值

從實測資料中分析各時段10min、30min、60min、1h、3h、6h、12h、24h、3d最大值出現時間、地點統計情況見表4。

表4 時段雨量極值統計

從表中可看出,不同時段暴雨極值主要分布在遼寧東部區域。遼寧東部屬于暴雨多發地區,其10min暴雨量可達63.9mm,最大3d暴雨值可達到806.3mm,且從其發生的時間可看出,除1971年外,主要發生在7月下旬和8月上旬。

2.5 暴雨中心分布

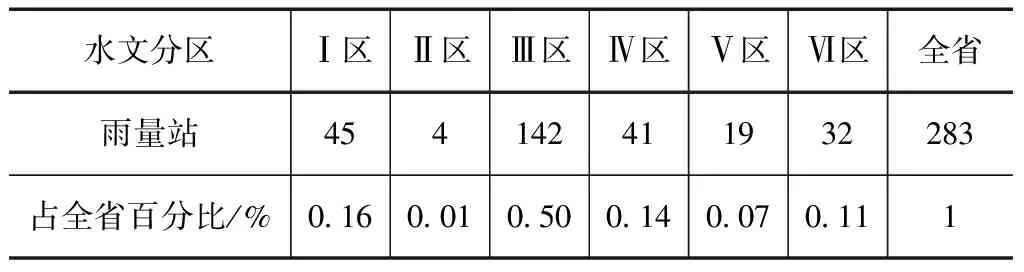

有283個雨量站24h雨量大于200mm,在各分區的分布情況見表5。

表5 24h雨量大于200mm的雨量站分布

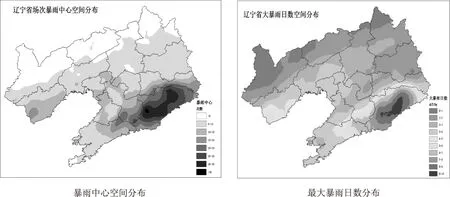

對遼寧省場次暴雨中心及大暴雨日數的空間分布進行了分析,結果如圖2所示。

從表5中可看出,遼寧東部地區(III、IV區)、中部地區(I區)和西部地區(II、V、VI區)雨量大于200mm的站點數占全省站點數分別為64%、16%和20%,由此可知遼寧東部屬于全省暴雨中心較為集中的區域。從圖2中可看出,發生暴雨次數在35次以上的區域基本集中在遼寧東部及南部區域,主要覆蓋的城市為本溪、丹東地區,與暴雨中心空間分布較為一致。

2.6 設計暴雨雨型分布結果

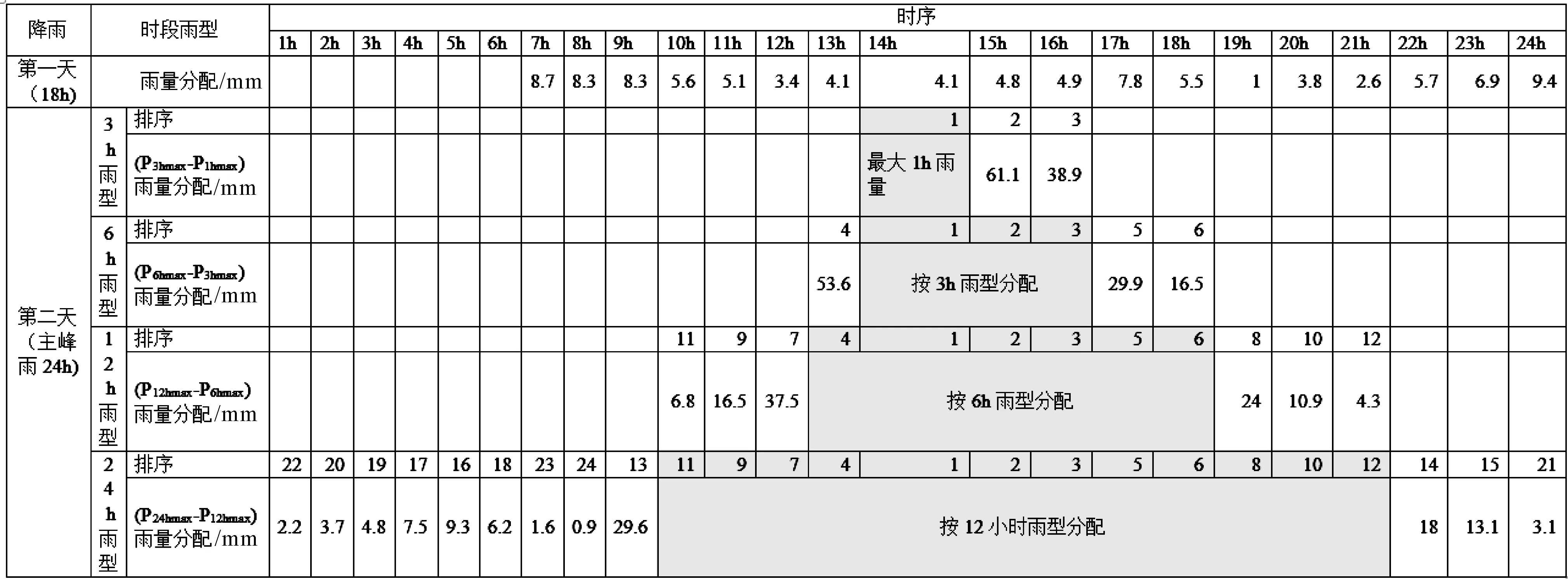

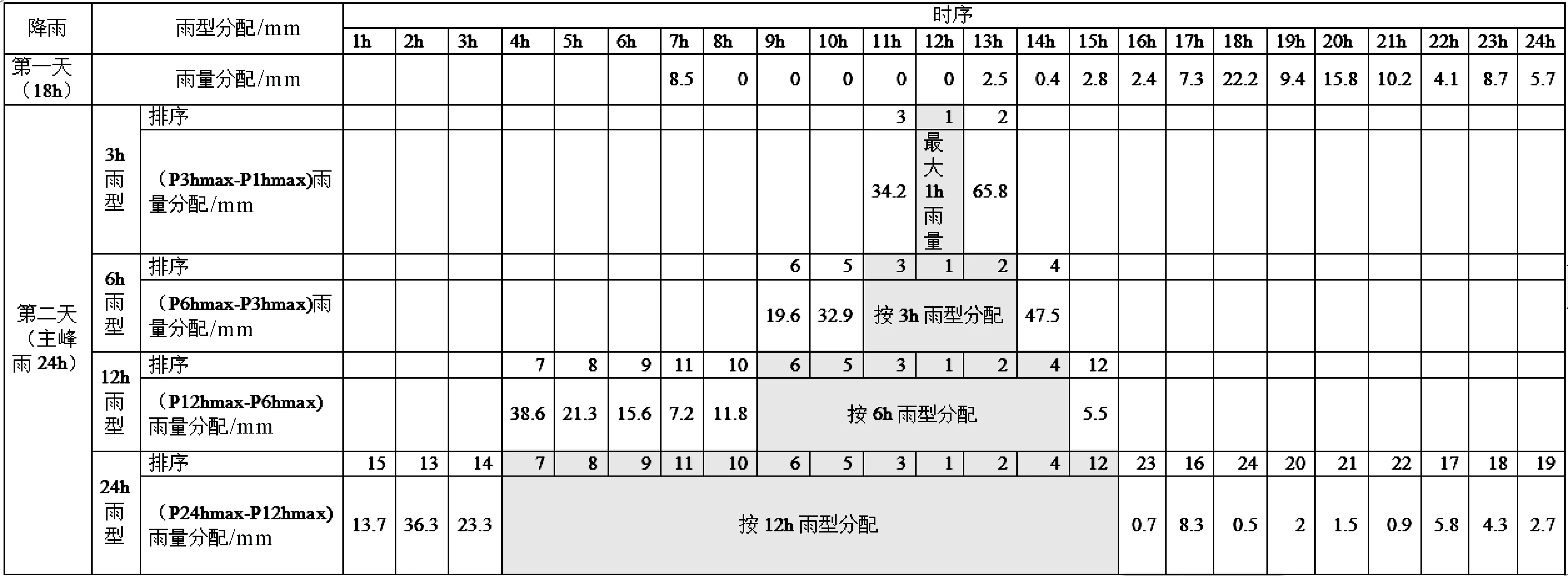

對遼寧東部、中部以及西部地區的設計暴雨雨型進行了分配,結果見表6—8。

圖2 暴雨特征空間分析結果

表6 遼寧東部地區設計暴雨雨型分配結果

表8 遼寧西部地區設計暴雨雨型分配結果

從設計雨型來看,不同區域設計雨型不同,遼寧東區域主要雨量分布在前21h,21h雨量占總場次雨量的60%,場次降水主要分布在48h以內。遼寧中部地區主要分布前30h以內,場次降水主要分布在56h以內。遼寧西部地區屬于暴雨歷時較短的區域,從表8中可看出,其70%的降水分布在前15以內,95%以上的降水在24h之內結束。表明不同地區、不同雨型下的雨量分配,對于遼寧省無資料地區設計暴雨洪水計算具有重要應用價值。

3 主要結論

(1)相比于遼寧省早期設計雨型,新的雨型綜合考慮了氣候變化影響,并按不同分區設計雨型。與早期采用一種雨型進行暴雨分配相比,新雨型更為合理,可用于在無資料中等流域(流域面積1000km2以上)。

(2)受氣候變化影響,遼寧省東部區域暴雨次數及頻率都明顯增加。應重點考慮這部分區域防洪安全,對于暴雨中心較為集中的區域加大防洪治理的力度,提高其防洪標準。

(3)本文未分析暴雨雨型變化的主因,在以后研究中還應重點針對氣候變化對暴雨特征影響的主因進行探討和分析。