和“姑爹”王蔚深一起見證長沙的發展

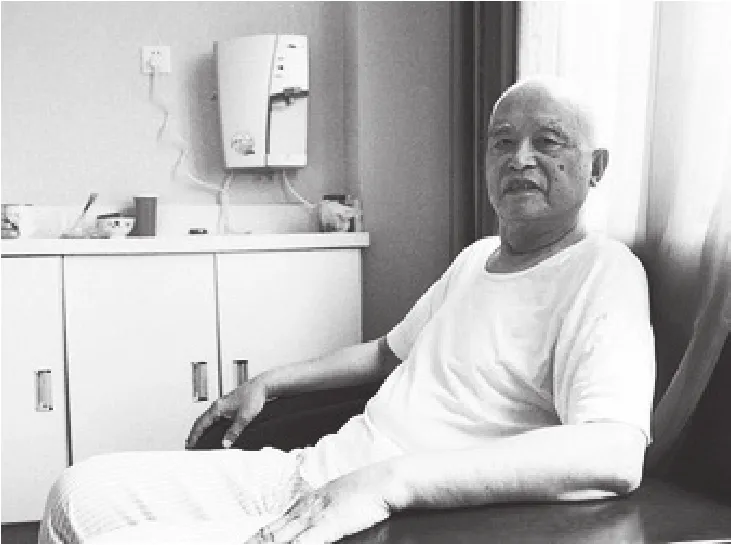

“姑爹”王蔚深,1921年11月1日生于湖北嘉魚縣,逝于2018年8月12日,享年97歲。

“姑爹”1948年參加革命工作,曾在南京、長沙等地從事黨的地下工作。長沙解放后歷任長沙市政府秘書處長、秘書長、副市長等職,1983年任長沙市第八屆人大常委會主任至1986年離職休養。

他在長沙的39年工作中涉及最多的是長沙市規劃、建設和管理。率先在國內提出在總體規劃與詳細規劃之間增設分區規劃,首創“統一規劃、統一征地、拆遷安置、統一籌組投資、統一組織建設、統一管理”的統建模式,得到國家建委的肯定,并于1964年在長沙開始試行,1974年全面推行。在長沙市委的領導下,組織實施了一系列城建工程。曾以一年時間建成五一路湘江大橋;以一年九個月建成“長沙鐵路新客站及舊鐵路拆遷一期工程”;六個月完成五一路的拆遷安置和修建,貫通了東西主干道五一路。

我是通過我愛人胡梅潔的中學密友諶小苓認識“姑爹”王蔚深的。小苓的父母原在湖南日報社工作,父親諶震是資深報人。“反右”中被劃為極右分子,判刑勞改。一家七口頓時陷入困境,她的姑爹王蔚深不顧自身安危,毅然決定撫養她和她姐姐從初中到大學畢業。“文革”中,小苓的姑爹王蔚深和姑媽諶良都受到沖擊,挨批斗、關禁閉、抄家、停薪,全家處于危難中。我愛人梅潔仍常去他們家看望“姑爹”“姑媽”,給予力所能及的幫助,“姑媽”一家非常感激。

王蔚深

1982年我由北京地質學院分配到中國科學院長沙大地構造研究所工作(后簡稱“大地所”)。當時“大地所”正處在“文革”后的重建恢復階段,“文革”前的舊址已被湖南省地震局占用。1984年經中科院批準并向長沙市政府申報新址,市相關部門擬定向坪塘方向定址劃紅線,坪塘屬望城縣區,離長沙市較遠,交通極不方便,不利研究所長遠發展和職工的穩定。于是到了周末,我們便去“姑爹”家。

這是我第一次見到“姑爹”,對他印象極好:高高的個子,虎背熊腰,平易近人,慈眉善目,談吐儒雅。梅潔向“姑爹”介紹我:瀏陽永安人,“文革”前研究生,“文革”后又讀了四年研究生,是新中國第一批理學碩士。我向“姑爹”談及“大地所”的重建,對市里選址方案有不同意見。“姑爹”說:“明天小彭到我辦公室去,具體談一下‘大地所’的想法,我再發表意見如何?”

第二天我如約而至,向“姑爹”匯報了“大地所”的想法。我認為依據其長遠發展和穩定,從團結職工全力工作的角度考慮,希望向西北老市區近邊定址。“姑爹”拿出了一張長沙市規劃圖,指著岳麓區桐梓坡及以西方向說:“這個方向是向工業區發展還是向科技文教衛區發展,市里尚在研究中,既然‘大地所’希望向北選址,我想市里把桐梓坡一線定為科技文教衛區是合適的,待我向有關市領導匯報請示并與相關下屬部門征求意見后,再通知‘大地所’好嗎?”我連忙點頭,握手告別。

很快,“大地所”接到市規劃局下達的所址劃線通知,確定為長沙河西桐梓坡一線。全所職工十分興奮,作為進駐桐梓坡科技文教衛區的第一個單位,基建部門抓住戰機,不敢懈怠,重建工作有序進行。之后,“姑爹”還曾打來電話說,“大地所”北面有一片空地,建議作為你們所或中科院系統有關機構的未來發展空間。“姑爹”一直關心著中國科學院和“大地所”在長沙的發展,讓我們不勝感激。

今天,桐梓坡一線發生了翻天覆地的變化。中聯重科(原建設部建設機械研究所)、中國科學院大地構造研究所、湘雅醫學院,以及湘雅附屬三醫院、湖南師范大學醫學院、湖南省腫瘤醫院等都在這里安家落戶,一幢幢高樓大廈拔地而起,桐梓坡這一片真正成為科技文教衛綜合發展區了。

30多年來,在這片科研沃土上培養出了數百名博士后、博士、碩士生,為祖國和國際上的科研事業做出了不朽的貢獻。

那些年我們常去看望“姑爹”“姑媽”。每次他們都非常高興,“姑爹”還常詢問“大地所”的發展狀況。

如今,斯人雖駕鶴仙去,但音容笑貌猶在。