我和剪紙

□ 中科院老年人大學山西煤化所分校 蘇化連

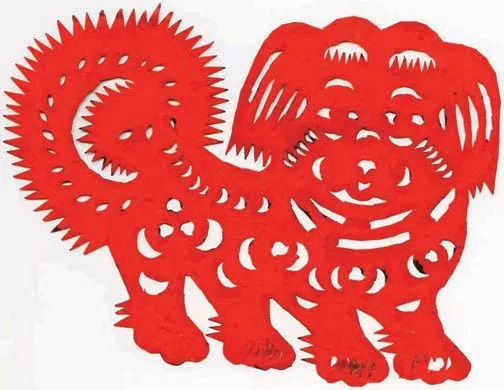

20世紀60年代購買的剪紙《狗》

剪紙,是一種鏤空藝術,它源遠流長,經久不衰,是我國最古老的民間藝術之一,已成為世界藝術寶庫中的一種珍藏。

幼時第一次看到剪紙作品,我就被它那質樸生動、色彩鮮艷、喜慶明快的藝術形式所吸引。記得上小學時,我有幾位同學住在汾河壩堰邊,他們那一帶家家戶戶的窗戶上都貼著喜慶的窗花,大部分是紅色的,也偶有幾家貼著彩色的。我特別喜歡,便一家一戶、一張一張地仔細欣賞,臨走還拜托同學幫我從鄰居家找來窗花樣。不久,我便拿到不少花樣,并學著剪起來,很是著迷。

20世紀60年代,物質匱乏,家里沒有條件購買彩紙供我練習剪紙。有一年春節前,媽媽和哥哥從外面采購年貨回來,哥哥遞給我幾張舊報紙,我先是不解,等翻開一看,居然是三張鮮紅的剪紙。這禮物給了我不小的驚喜,歷經幾十年的時間沖刷,那滿足欣喜的一幕,如今回憶起來仍溫暖如初。

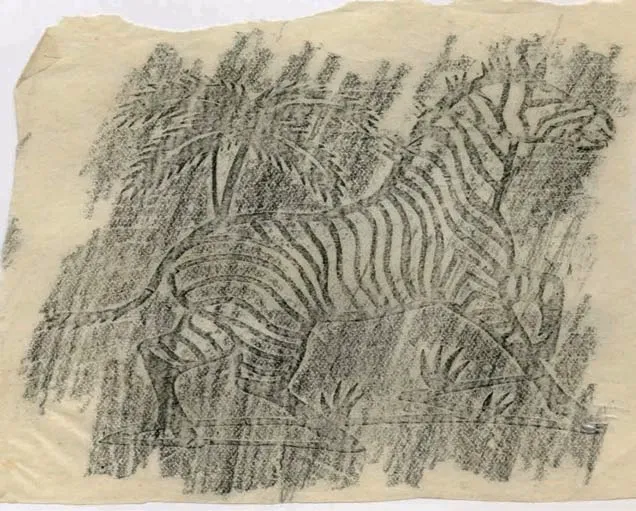

當時,大家復制窗花樣,一般有三種方法:一是將窗花樣放在薄紙下,用鉛筆在薄紙上快速地涂;二是將窗花樣放在紙上,用鉛筆在鏤空處慢慢涂;三是把窗花樣輕輕地用水濕了,粘在白紙上用蠟燭熏。我還自創了一種方法,即把窗花樣放在紙上,用毛筆在鏤空處慢慢涂抹,這樣是快了些,可也把墨跡留在了花樣上。這些舊方法、土辦法,現在的年輕人肯定體會不到。隨著科技的發展,人們復制窗花樣再也不用那么復雜——用電腦打印、復印機復印,又快又清楚;利用電腦、手機微信,還可以保存、分享自己喜愛的剪紙。而在市場上,大型機器刻制的窗花剪紙也是隨處可見。

童年時期對窗花的喜愛,使我在老年大學剪紙班得以發展。參加剪紙班學習活動的過程中,有剪紙教師、民間藝人康老師的指導,有學員之間的相互交流。正是在老年大學這個平臺我接觸到“一刀剪”的剪紙技藝,更深入、系統地體會到剪紙藝術的神奇魅力,個人的藝術審美和技藝都得到了很大提高,身心均得以健康發展。與此同時,自己的愛好也有了用武之地,剪紙作品多次參加中科院、煤化所及社區組織的各類展覽、贈送活動,這給予了在退休生活中的我很大慰藉。

古老的剪紙藝術,在現代技術的助力下更加興盛,而手工剪紙仍有機制剪紙不可替代的魅力。手工剪紙具有不可重復性,其生動、粗獷的特征,使剪出的花草、動物、人物栩栩如生。我熱愛剪紙,在一幅幅作品中,祈愿幸福生活,祝福偉大祖國繁榮昌盛!

早年用鉛筆復制的窗花樣