基于無線信道特征的內生安全通信技術及應用

唐燕群,李 為,張立健,許曉明

(1.中山大學 電子與通信工程學院,廣東 廣州510275;2.國防科技大學 電子科學學院,湖南 長沙410073;3.中國人民解放軍32180部隊,北京100072;4.國家數字程控交換工程技術研究中心,河南 鄭州450002)

0 引言

無線信道的開放性、節點終端的移動性以及網絡拓撲結構的動態變化使得無線通信網絡面臨嚴峻的安全挑戰。目前,無線通信網絡安全業務主要包括訪問控制、實體認證、數據來源認證、數據完整性、機密性、不可否認、安全響應和安全性審計等。為便于分析,本文將主要從認證、加密和傳輸3個功能對無線通信安全問題進行討論。

首先,認證一般通過安全協議進行。實際系統通過安全協議實現通信雙方之間的認證、密鑰及其他秘密的分配、發送和接收消息不可否認性的確認等。實現認證的主要安全協議是認證協議。認證協議的實現是基于密碼機制,即通信一方聲稱知道某個密碼,另一方據此驗證其聲稱的身份。無線網絡環境中,通信雙方如何安全地建立會話密鑰是認證協議的關鍵,是安全通信的基礎。

其次,加密是通過密碼機算法的私密性和初始分發密鑰的私密性,利用計算復雜度,保證密碼流的安全性。現有加密方式主要包括公鑰/私鑰加密體制和量子加密。目前量子加密的主要功能是量子密鑰分發,它是利用量子的糾纏態分發密鑰,通信的雙方分別持有糾纏的量子,然后通過隨機改變量子的狀態,通信雙方通過對量子狀態的測量產生并分享一個隨機的密鑰。

最后,傳輸一般是指信號傳輸。為了實現信息的抗截獲、抗干擾傳輸,傳統的做法主要有:跳頻、擴頻及混沌等。這些做法可以從噪聲(干擾)的再利用角度去考慮分析。如跳頻調制,可以從噪聲抑制的角度去分析;擴頻調制則可以看作是噪聲掩蓋技術;混沌調制利用類噪聲混沌序列的隨機特性來隱藏信號。

認證、加密和傳輸3種手段雖然從功能上實現了一定程度的安全效果,但仍然存在不少問題。第一,三者獨立去實現無線通信網絡安全,容易受到攻擊,因為逐個功能進行攻擊所需的代價要遠小于所有功能進行攻擊。比如,“中間人”認證攻擊在物理層進行,但是上層卻無法察覺并予以預防。第二,無線信道的開放性是無線通信網絡安全問題的根源。從安全角度來看,認證的目的是身份驗證,加密的目的是信息保護,傳輸的目的是信號隱蔽。認證和加密如果脫離信道去實現的話,必然容易受到信道層面的攻擊,例如側信道攻擊就可以加速密碼破譯。脫離問題的根源去解決問題,一方面效率低下,另一方面特別容易受到攻擊。第三,認證和加密都是基于密鑰的安全管理與分發為前提。隨著無線通信網絡節點數目的劇增,密鑰的安全管理與分發面臨巨大挑戰。

綜上所述,傳統的認證、加密和傳輸方法面臨諸多挑戰。因此,從問題的根源出發,探尋基于物理層的認證、加密和傳輸方法,實現無線通信網絡安全問題的本質突破顯得尤為重要。

1 物理層安全通信技術現狀分析

廣義上講,物理層安全通信技術是利用無線信道特征實現安全通信的技術。具體包括:信息論安全、物理層加密和物理層認證。信息論安全技術利用信道的隨機性、時變性、互易性實現信號的安全傳輸,物理層加密技術通過結合信息論安全和密鑰加密體制實現安全通信,物理層認證技術則利用信道的唯一性實現底層認證。

1.1 信息論安全

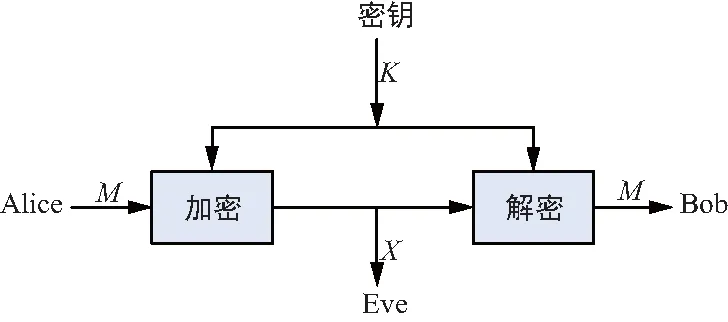

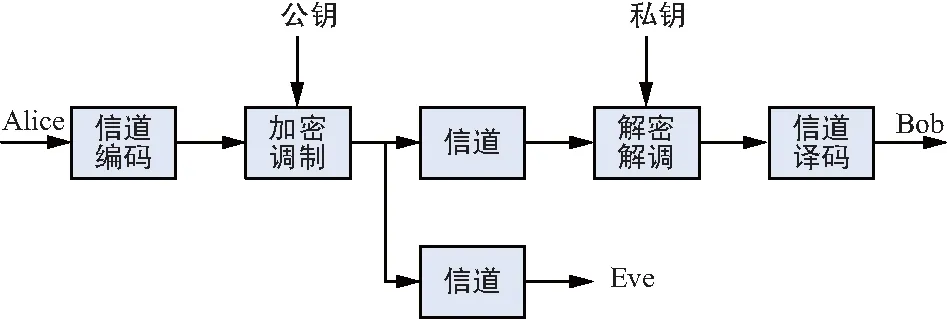

1949年,Claude Shannon發表《保密系統的通信理論》[1],從而奠定了密碼學的信息論基礎。圖1為保密系統的一般模型。發送者Alice發送明文(消息M)至合法接收者Bob,通過加密器生成密文(碼字X)。假設傳輸信道是無噪的,密碼分析者(竊聽者Eve)能夠獲得完整的碼字X。由于Eve不知道密鑰K,從而不能獲得保密消息M。從信息論的角度來看,消息和碼字都是隨機變量,因此,保密性可以用條件熵H(M|X)來表示。如果H(M|X)=H(M),那么碼字X與消息M是統計獨立的。由于碼字與消息之間沒有相關性,從而Eve將無法從碼字X中提取任何信息。此時,本文稱該通信是完全保密的,又稱無條件安全。此外,當H(K)≥H(M),即隨機密鑰與消息長度一樣時,通信也是完全保密的。因此,從算法的角度來看,一次一密方案可以實現完全保密。然而,由于發送者Alice和合法接收者Bob必須每次安全地更新隨機密鑰,因此這種方案難以實現。

圖1 保密系統的一般模型Fig.1 General model of secrecy system

綜上所述,完全保密是基于下列2個假設條件分析得到的:① 竊聽者Eve具有無限的計算資源和時間;② 傳輸信道是無噪的,即合法接收者Bob和竊聽者Eve接收到的信號完全一樣。上述2個苛刻條件導致Shannon的完全保密在當前技術條件下無法實現。

在假設竊聽者Eve的計算資源和時間有限的前提下,經典加密體制可以獲得計算安全性。此時的密鑰長度不需要與消息長度一樣。Diffie和Hellman于1976年發表了《密碼學的新方向》[2],提出了公鑰密碼思想,從而開辟了公鑰密碼體制(非對稱密碼體制)的新領域。其原理是加密密鑰和解密密鑰不同,用其中一個密鑰加密的結果只能用配對的另一個密鑰來解密。該算法是基于類似質因數分解等數學問題的求解困難性來實現安全的。

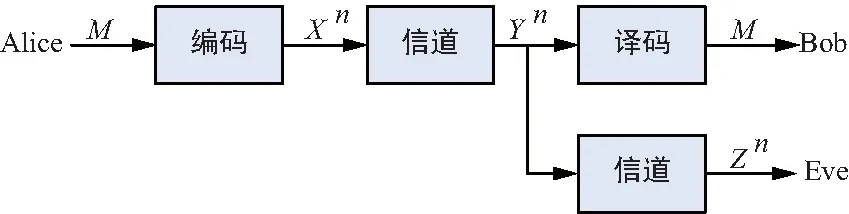

在許多實際系統中,傳輸信道是有噪的,而且竊聽者Eve經歷的信道條件可能要差于合法接收者Bob。基于這種情況,Wyner于1975年提出了竊聽信道模型,并對保密條件進行了重新定義[3]。如圖2所示,發送者Alice將消息M編碼為碼字Xn(n個符號),然后通過有噪信道發送至合法接收者Bob;竊聽者Eve得到碼字Zn,而合法接收者Bob得到碼字Yn。此時,定義保密條件為:

圖 2 Wyner竊聽信道模型Fig.2 Wyner eavesdropping channel model

Wyner證明了存在這樣一種安全編碼使得合法接收者Bob能夠以任意小的錯誤概率獲得保密消息M,同時Eve幾乎獲得不了保密消息。與經典加密體制實現的計算安全不同,Wyner基于物理層的信道特征對保密條件進行了重新定義,因此被稱之為信息論安全。值得注意的是,以擴頻[4-7]和隨機天線切換[8-10]為代表的安全技術,因為在物理層抗干擾和抗截獲方面得到了很好的應用,所以這些技術也可以納入物理層安全的范疇。

與Shannon的完全保密條件相比,信息論安全放寬了保密要求,為其應用實現提供了可能。1978年,Csiszar和Korner[11]以及Leung-Yan-Cheong[12]分別將Wyner的離散無記憶竊聽信道模型擴展到廣播信道和高斯信道下,并定義保密容量為合法信道和竊聽信道的信道容量之差。然而,在20世紀80年代,信息論安全技術的研究趨于遲緩,主要有以下幾個原因:① 很難找到實際的安全碼字構造方法;② Wyner的竊聽信道模型要求竊聽信道條件比合法信道差;③ 1976年Diffie和Hellman在公鑰密碼體制上的開創性工作推動了近代密碼學的快速發展。

從20世紀90年代初開始,信息論安全技術的研究步入了“文藝復興”階段。90年代末,貝爾實驗室的Telatar[13]與Foschini[14]等分別提出了MIMO的概念,從此拉開了多天線系統研究的序幕。在過去的十幾年時間里,隨著多天線系統的快速發展,信息論安全也取得了重大進展,引起了國內外學術界的普遍關注。

1.2 物理層加密

信息論安全方法是利用噪聲、衰落等無線信道特征實現安全通信。二十世紀七八十年代物理層安全發展受阻的主要原因有:① 構造實際的安全碼字非常困難;② 為了獲得正的保密傳輸速率,合法信道條件好于竊聽信道的要求過于苛刻。1993年,Maurer[15]在關于密鑰協商的研究工作中證明,即使合法信道條件差于竊聽信道,仍然可以通過公共反饋信道產生密鑰來實現安全通信。這項研究極大推動了物理層安全技術的發展。

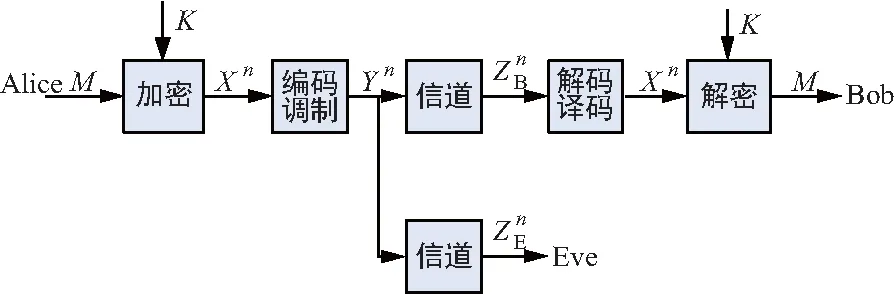

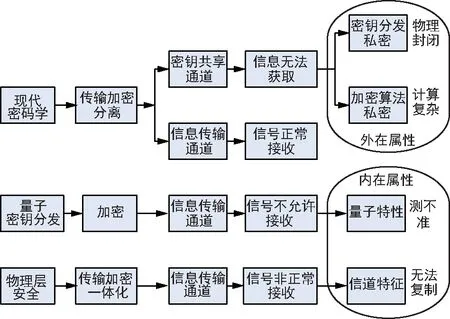

針對物理層安全技術,盡管現在已經有了物理層加密(Physical Layer Encryption,PLE)大量的具體應用方案,但是很多都忽略了物理層加密通信系統的數學模型和框架。圖3為基于傳統密碼學的通信系統,其中M為明文序列,通過基于密鑰K的加密算法生成密文Xn(二進制序列),然后在傳統編碼調制模塊中進行編碼調制后發送至信道。在接收端解調譯碼模塊進行糾錯和信道校正,假設完成解調譯碼后得到的Xn是無差錯的,用對應加密算法的解密算法即得可解密Xn得到明文M,以完成保密通信。但該模型中加解密面對的是一個無差錯的等效信道,針對有信道差錯的信道,如何進行安全傳輸又是一個很難解決的問題。因此,物理層加密通信系統模型應運而生。

圖3 基于傳統密碼學的通信系統模型Fig.3 Communication system model based on traditional cryptography

在提出物理層加密通信系統模型之前,有必要先對相關數學定義進行闡述[16-17]:

①XT,X*,XH,X-1分別表示矩陣X的轉置、共軛、共軛轉置和逆。

②IN表示N維單位矩陣。

③ (|x|表示復數量x的絕對值。‖·‖表示向量的歐幾里德范數。

⑦ 被除數a和除數n,amodn是a被n歐幾里德除法的剩余部分。

如圖4所示,物理層加密通信系統基本模型包括了合法發送方Alice、合法接收方Bob以及非法竊取者Eve,同時公私鑰在收發兩端獨立使用,加密和調制作為一個整體,處理后的信息送入信道傳輸。

圖4 物理層加密通信系統模型Fig.4 Physical layer encryption communication system model

具體相關模型密碼原語如下:

② 密碼信號空間C:所有可能密碼的集合。所有密碼信號Y∈C。

綜上所述,基于以上定義,可以用以下公式來表示物理層加密通信系統數學模型:

雖然這個模型只定義了單個用戶場景,但這可以很容易推廣到多用戶系統,只需要針對每一個用戶得到公私鑰對。當其他用戶想發送信息到此用戶時,他們只需要用公鑰加密,對應用戶用其私鑰解密即可。

不難得出,PLE和傳統加密體制存在以下差別:

① 密碼信號空間不同。不同于傳統加密,PLE密碼信號空間C是復數域。

② 解密算法要求不同。 PLE中允許有差錯解碼,但在傳統加密中,必須實現無差錯解碼。而在PLE中,只需要將正確解密的概率限制為:

式中,δe為給定的錯誤門限。

③ 加密和解密算法不需要確定變換函數。PLE可以將加解密算法設計為隨機變換函數。即使輸入相同,隨機函數也會在不同的時間給出不同的輸出。此屬性可以防止許多攻擊,例如選擇-明文攻擊(CPA)。由于信道中隨機噪聲的存在,信道作為該系統中的隨機因素,也可以用于加密。

1.3 物理層認證

認證作為安全通信的第一道防線,是實現無線網絡安全的前提。現有的無線網絡認證大多采用傳統的密鑰體制實現,部署在物理層之上,沒有充分考慮物理層無線信道的脆弱性,使得認證容易遭受來自物理層的攻擊。其中,常見的中間人攻擊就是一種在物理層實現的身份攻擊。該攻擊方式采用偽裝手段,在合法通信實體間“透明”轉發所有數據,并在后臺實施竊取。由于認證在高層實現,合法雙方無法感知這種無線鏈路行為的改變。另一方面,高層認證過程大多需要產生隨機數作為認證參數,但現有的隨機數產生過程均是偽隨機的,容易遭到暴力破解,給認證帶來更多安全隱患[18]。

近年來,隨著無線網絡的快速發展與安全威脅的與日俱增,無線網絡安全正越來越依賴物理層技術。出現了一些非密碼認證的新方法,主要可分為基于信道/位置、軟件及硬件三類。基于信道/位置的非密碼認證可分為基于無線信道狀態及基于接收信號強度的方法;基于軟件的非密碼認證可分為基于物理層MAC協議的實現行為、幀序列及通信模式等方法;基于硬件的非密碼認證可分為電路延時、時鐘偏斜以及射頻指紋的方法。其中,射頻指紋認證技術發展迅速,受到了廣泛關注。

“射頻指紋”與“射頻指紋識別”是2003年左右加拿大學者J.Hall等在藍牙無線網絡設備識別研究中提出的新概念。Hall教授指出,射頻指紋識別是一種基于發射機發射信號瞬態部分對發射機進行唯一識別的技術。2005年,Ureten指出唯一的開機特征是射頻指紋,能夠用來識別IEEE 802.11x無線發射機。2006年,Barbeau利用射頻指紋來捕獲基于射頻的無線發射機射頻能量的唯一特征。

2007年,Ureten將射頻指紋識別分為4個步驟:預處理、檢測、特征提取和分類。與之類似,2008年Suski把射頻指紋識別分為波形參數提取、瞬態檢測、特征提取與未知接收信號的分類4個過程。2009年,Klein指出射頻指紋識別是一種物理層安全技術,該技術利用了無線設備的內在唯一射頻特征。近些年,不少學者深入研究了基于射頻指紋的物理層認證技術。楊靜等學者著重針對現有無線網絡認證所面臨的中間人攻擊問題,提出了一種基于無線信道特征的跨層認證機制。該機制提取用戶不可復制的無線信道特征用作鏈路簽名,嵌入高層流程中生成具有“身份+信道”二維信息的認證響應,認證服務器根據該響應值可以實現對用戶身份和信道的雙重鑒別,從而防止無線信道遭受中間人攻擊[19]。

射頻指紋識別技術可以分為基于瞬態信號和基于穩態信號兩大類。基于瞬態信號的射頻指紋識別技術是指截取后用于射頻指紋變換的信號是接收無線信號的瞬態部分。基于穩態信號的射頻指紋識別技術是指接收無線信號介于起始與結束瞬態信號之間的信號部分。由于基于穩態信號的射頻指紋攜帶了更多的無線設備發射機的硬件信息,因而取得了更好的識別性能,也因此獲得了廣泛的研究。

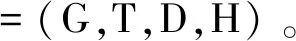

圖5給出了基于射頻指紋的物理層認證過程。其中,步驟S1對無線接收信號進行起始時刻檢測,并對信號進行對齊與截取;步驟S2把截取后的接收信號變換為射頻指紋;步驟S3對射頻指紋進行特征提取;步驟S4依據提取的特征進行無線設備的識別與確認。

圖5 基于射頻指紋的物理層認證流程Fig.5 Physical layer authentication process based on RF fingerprint

2 新型安全通信理念——內生安全

江偉玉[20]等學者針對IP網絡存在的諸多安全問題,指出IP網絡固有的安全缺陷使得外掛式安全方案無力對抗各類網絡攻擊,從而提出了內生安全網絡架構,設計了跨域聯合防御機制等內生安全技術。殷柳國[21]等學者提出了一種聯合效率與安全的通信架構。在該架構中,將公有信息與私有信息“分而治之”,充分發揮協作效益,從而實現效率與安全的折衷優化。如果“公私不分”,就會導致效率和安全“首尾無法兼顧”。公有信息可以充分利用存儲、計算和通信資源,實現效率的最大化;而私有信息則可利用反饋操作來提升安全性能。張杰[22]針對光通信網絡提出了通密一體的內生安全光通信架構,建立了“三區耦合、兩路簡并”的微元安全模型,從而實現了“強密強通,通密一體,傳防融合”。在該架構中,抵入噪聲傳輸帶來信號結構的根本性變化,基于噪聲防護機理的微元技術將區域分為遠噪區、近噪區和浸噪區;然后利用遠噪區實現對數據的安全傳輸,利用近噪區測量和提取信道特征信息以實現安全協商能力。

以上研究成果提出了內生安全的概念,并針對具體應用給出了內生安全架構。然而,在無線通信網絡中,無線信道的開放性是安全問題的本源[23-24]。因此,無線通信網絡中的內生安全架構應該是基于無線信道特征來設計,從無線通信內在屬性出發,聯合考慮安全與效率,集傳輸、安全和認證于一體。基于此,通過分析現代密碼學、量子密鑰分發和物理層安全三大技術的區別與聯系,然后給出無線通信網絡中的內生安全通信理念與架構,最后給出一種可行的內生安全通信技術方案。

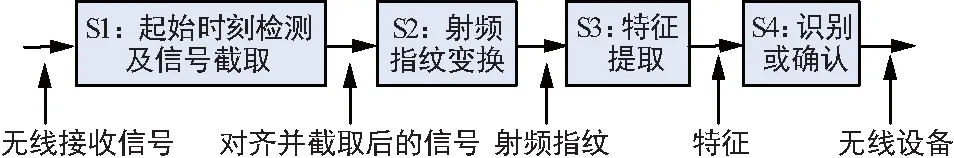

2.1 內生安全通信理念

圖6為傳統的安全通信架構。在現代密碼學中,傳輸和加密是分離的,與之對應的通道也是分離的。對于加密而言,利用密鑰共享通道使得竊聽者無法獲取信息;然而對于傳輸而言,則不加任何安全防護措施。顯而易見,這種體制下實現的安全是利用了密鑰分發以及加密算法的私密性。在量子密鑰分發體制中,雖然利用了信息傳輸通道,只是實現了基于分發量子密鑰的加密功能。這種體制下,竊聽者一旦接收信號就會被合法者探測到,通信隨即停止。在物理層安全通信體制中,尤其是物理層加密方案,集傳輸和加密于一體,通過信息傳輸通道實現了竊聽者無法正常接收信號,從而保證了信息的安全傳輸。

圖6 傳統安全通信架構Fig.6 Traditional secure communication architecture

通過以上分析不難發現,現代密碼學只關注信息層面的加密,以為保證了信息源頭的安全就可以實現整個通信網絡的安全。殊不知,信息需要承載在信號上才能夠實現傳輸,而在無線通信網絡中,信號傳輸所依賴的無線信道是開放的。源頭保證了安全,中間環節卻存在重大安全隱患。這種實現安全的方式是“舍本逐末”的,其所依賴的無線通信網絡的外在屬性,是基于封閉物理信道帶來的分發私密性以及計算復雜度帶來的算法私密性。而量子密鑰分發相對于現代密碼體制來說,雖有改善但又“矯枉過正”。通過探測信道的安全性來決定是否進行信息交互,一旦探測到信道不安全,就切斷通信過程。相比較而言,量子密鑰分發是依賴于量子測不準特性的,這是無線通信網絡的內在屬性。然而,量子密鑰分發只關注了密鑰的安全共享,其本質上與現代密碼學類似,唯一的區別在于量子密鑰分發是不兼顧傳輸效率的,而現代密碼學著重考慮傳輸效率。物理層安全將加密與傳輸融為一體,利用無線信道無法復制的內在屬性,實現了效率與安全的折衷。與現代密碼學機制中只保護信息源頭的理念不同,物理層安全是從信道根源出發,在實現信號安全傳輸的同時對信息進行了有效保護。與量子密鑰分發機制中只考慮安全的思想不同,物理層安全是從信號傳輸入手,保證安全的同時實現了高效傳輸。

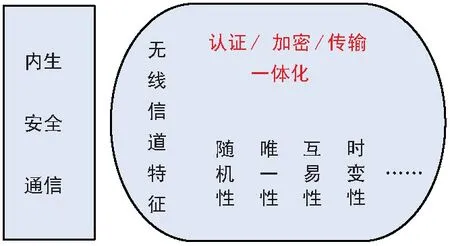

文獻[25]中物理層安全通信是實現加密與傳輸一體化的關鍵手段,其本質是利用無線信道特性的內生安全機制。物理層安全通信是一種內生安全,實現了物理層認證、物理層加密以及信息論安全傳輸,然而這三者仍是各自為戰,并且根據不同的發展階段,呈現出不同的安全性能。物理層認證的目的是利用軟硬件指紋來實現認證;物理層加密的目的是利用信道生成密鑰來進行信號層的加密;信息論安全傳輸的目的是利用空、時、頻、極化等資源來增大竊聽者接收信號的難度。要想打破外掛式安全的固有思維,就需要產生新型的安全通信理念。圖7為基于無線信道特征的內生安全通信架構,這個理念必然是集認證、加密與傳輸于一體,基于無線信道隨機性、唯一性、互易性以及時變性等內在屬性的內生安全通信理念。

圖7 基于無線信道特征的內生安全通信架構Fig.7 An endogenous secure communication architecture based on wireless channel characteristics

無線通信網絡下的內生安全架構必須基于無線信道特征來設計。所謂內生,就是系統的自然屬性。通信的本質是信道,信道的自然屬性是信道特征,因此無線信道的自然屬性就是無線信道特征。雖然無線信道的開放性加劇安全問題的嚴重性,但也造就了安全的魯棒性。與人的免疫系統一樣,理想封閉的環境下免疫系統不堪一擊。

認證、加密和傳輸一體化是無線通信網絡下的內生安全架構的必然要求。傳統模式下認證、加密和傳輸獨立實現存在較大的安全隱患,衍生出外掛式、“打補丁”式的安全補救措施。要打破外掛式安全模式,就需要集認證、加密和傳輸于一體,從而實現一體化內生安全通信。與人的免疫系統相類似,一體化系統級的防御才能夠發揮最大效能。

廣義無線信道特征為無線通信網絡下的內生安全架構提供了支撐。如前所述,狹義的無線信道特征包括隨機性、時變性和互易性,利用這些特征可以實現信息論安全傳輸和物理層加密。廣義上來看,無線信道除了傳輸媒介的物理信道之外,還包括發射機和接收機的信號處理過程。這些過程會產生類似于量子特性的指紋特征。量子特性本質是糾纏特性,而糾纏特性依賴于測量主體,主體發生變化,量子特性就會發生變化。延伸出來,無線信道的發射機和接收機發生變化,信號特性也會隨之變化。基于這個指紋特征的唯一性,以及狹義無線信道特征的隨機性、時變性和互易性,本文就可以實現認證、加密和傳輸的一體化內生安全通信。

2.2 基于射頻指紋與信道密鑰的內生安全通信

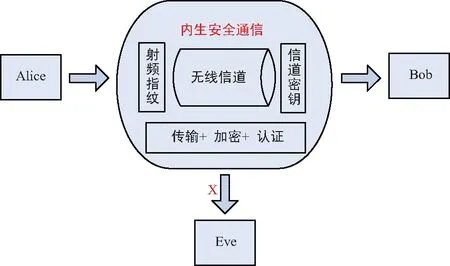

內生安全通信是基于廣義無線信道特征的集認證、加密和傳輸于一體的新型安全通信理念,圖8為基于射頻指紋與信道密鑰的內生安全通信技術方案。

圖8 基于射頻指紋與信道密鑰的內生安全通信技術方案Fig.8 An endogenous secure communication scheme based on RF fingerprint and channel key

射頻指紋的存在會對無線信道的互易性產生較大的影響。終端的移動或信道環境的變化都將引起信道特征的快速變化,這種變化是隨機、時變、不可預測的。在無線TDD系統中,上下行采用相同頻率,在無線信道中經歷了相似的環境,具有短時互易性。盡管無線信道具有短時互易性,然而在互易性的實驗中,測量值是高度相關的,并不完全相同。影響互易性的因素可以分為通信系統的半雙工性、非對稱的射頻指紋以及噪聲。非對稱的射頻指紋是影響測量值一致性最大的因素,尤其在多天線系統中,引入多天線后,天線間的差異、發送接收濾波器的不同都將導致測量值相差甚遠[26-27]。

無線信道互易性程度直接影響信道密鑰的生成效果。無線信道密鑰生成過程包括信道測量、量化、信息調和與隱私放大4個步驟。而衡量一種密鑰生成方法的優劣通常有3個標準:密鑰熵、比特錯誤率以及密鑰生成速率。其中,安全方案中密鑰熵的大小表明了密鑰的隨機性。由于信息調和和隱私放大的方法是公開的,當密鑰的隨機性不夠時,竊聽者將更容易破解該安全方案。與傳統通信系統下的誤碼率不同,比特錯誤率是用于刻畫合法發送端與合法接收端各自生成密鑰的比特不一致程度。而密鑰生成速率是指經過隱私放大階段丟棄了部分比特后的密鑰速率,該方法與信號特征選取、測量值量化以及隱私放大的方法息息相關。正是無線信道互易性不好,導致密鑰生成不一致,因此利用信息調和與隱私放大來進行彌補,從而直接影響比特錯誤率的增加以及密鑰生成速率的下降。

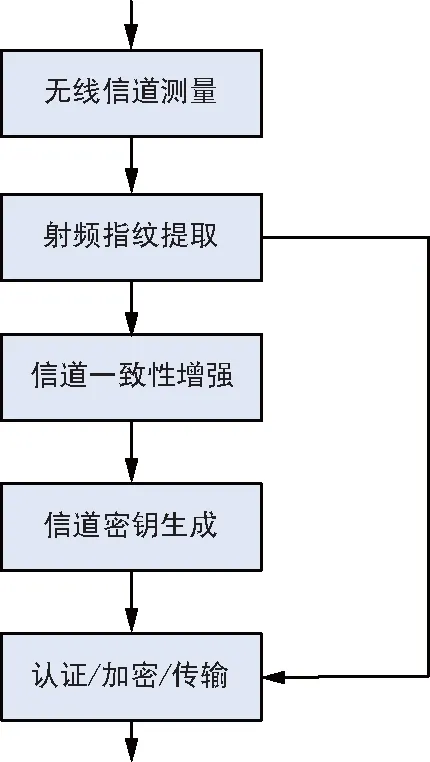

綜上分析,射頻指紋的存在會影響無線信道的互易性,從而間接影響無線信道密鑰的生成效果。然而,射頻指紋并不是一無是處。本文將射頻指紋從無線信道特征中剝離,然后利用其實現身份的認證。此外,剝離了射頻指紋的無線信道互易性增強了,從而提高了密鑰熵和密鑰生成速率,降低了比特錯誤率。但是,發送接收設備的射頻指紋無法同時剝離。因此,本文主要是對發送設備的射頻指紋進行剝離,然后基于該指紋來實現認證操作;與此同時,采用一致性增強的方法來消除收發設備射頻指紋的非對稱性對密鑰生成帶來的影響。圖9給出了基于射頻指紋與信道密鑰的內生安全通信技術方案流程。

首先,基于無線信道測量結果將發送設備的射頻指紋從無線信道特征中提取出來。如前所述,發射機、信道和接收機三者雜糅在一起構成了廣義上的信道。本質上講,發射機和接收機都具有唯一的“指紋”特征。如果都能夠提取出來:一是可以用來身份認證,二是可以提高信道密鑰生成效果。但是,接收機本身作為無線信道測量的主體,無法“置身事外”。并且,這也是竊聽者無法測量并復制合法信道的本質所在。由于竊聽者自身接收設備與合法接收者的接收設備的不同,即使竊聽者獲得了信道生成密鑰,兩種接收設備射頻指紋的差異也會引入一定的隨機性,從而增加了解析難度。

圖9 基于射頻指紋與信道密鑰的內生安全通信技術方案流程Fig.9 Process of endogenous secure communication based on RF fingerprint and channel key

然后,通過信道一致性增強方法來降低接收設備射頻指紋無法消除對信道互易性帶來的不良影響。設備射頻指紋剝離越干凈,信道生成密鑰的效果就越好。接收設備指紋與無線信道特征雜糅在一起,導致生成密鑰的非一致性。因此,為了改善信道密鑰生成效果,利用信道一致性增強手段來提高信道互易性就顯得很有必要。

其次,基于發送設備射頻指紋的剝離以及信道一致性的增強,就可以利用信道互易性來生成密鑰。由于接收射頻指紋以及其他影響信道互易性因素的存在,生成密鑰過程中仍然需要信息調和以及隱私放大。

最后,利用提取的發送設備射頻指紋和無線信道生成密鑰,來實現認證、加密和傳輸一體化安全通信。例如,利用發送設備射頻指紋和無線信道生成密鑰作為種子密鑰生成一個密鑰流,然后基于這個密鑰流進行物理層加密,實現了集認證、加密和傳輸于一體。

3 內生安全通信的應用

3.1 5G,B5G與6G通信

在5G,B5G以及未來的6G通信中,無線通信網絡安全問題日益突出,繁雜的密鑰生成與分發將嚴重制約新空口技術的應用及發展。此外,認證、加密與傳輸獨立進行處理,傳統的基于外掛式、打補丁的安全措施容易受到諸多非法手段的入侵與攻擊。基于無線信道特征的內生安全通信架構將認證、加密與傳輸融為一體,為解決5G以及未來無線通信網絡安全問題提供思路。

3.2 物聯網

隨著萬物互聯時代的到來,智能終端數量急劇增加,各種新型服務不斷涌現,業務流量爆炸式增長,基于無線通信的物聯網將面臨嚴峻的安全挑戰。傳統方式下的認證和加密無法滿足要求,尋求從物理層解決無線通信的安全問題顯得尤為重要。安全與通信業務的不匹配以及功能的分離導致問題百出,基于無線信道特征的內生安全通信架構實現了認證、加密與傳輸的一體化,為物聯網跨層協同、多域分布式融合提供了技術支撐。

3.3 戰場無線通信網

在寬帶射頻設計、高精度時空同步以及數字陣列處理等關鍵技術的推動下,戰場無線通信網絡實現了通信、偵察、干擾等不同任務的“一體化”。然而,如何保障戰場無線通信網絡的安全性成為其無法逾越的障礙。此外,戰場電磁環境的復雜多變,通信節點的動態拓撲以及終端的低功耗要求都給傳統的安全手段帶來了巨大挑戰。基于無線信道特征的內生安全通信架構集認證、加密與傳輸于一體,為保障戰場任務綜合化、無線通信網絡安全性提供了有效的解決方案。

4 結束語

本文研究分析了物理層安全通信技術的發展及現狀,創新性地設計了融合認證、加密與傳輸于一體的新型內生安全通信架構,并基于該架構提出了基于射頻指紋與信道密鑰的內生安全通信技術方案。該內生安全通信架構為5G、物聯網以及未來無線通信網絡安全提供了技術支撐。