風景園林創(chuàng)作中“立意”與“營境”互構機制研究

古德泉

GU De-quan

“風景園林學”自2011年被確立為一級學科以來,其實踐內容早已超越了傳統的“園林范疇”,突破了傳統學科界面[1]。指導實踐的風景園林創(chuàng)作理論在“景”和“空間”兩個核心性概念[2]基礎上得到了進一步發(fā)展,楊銳、王紹增等學者圍繞“境”這一元概念從不同視角的進行理論思考,提出了“景境”“境道”“境德”“營境”“善境”等概念體系[3~5]。

“營境”對于風景園林創(chuàng)作而言是新的理論體系,“境”是創(chuàng)作對象,“營”則是創(chuàng)作活動,它不同于主客二分的規(guī)劃設計理論,強調的是“人—境”合一的思維與方法,在實踐中強調創(chuàng)作者對項目地塊、生活需求的入境構思,要求在真實環(huán)境中基本完成對項目的立意構思,這種創(chuàng)作模式能夠更好地把握場地的空間特質和實際需求。從實際操作情況看,營境理論在當代中國風景園林實踐中的推廣遇到一定困難,還需要與當前主流的設計生產模式進一步磨合。實踐中大多數設計者會采用“理念先導、概念詮釋、平面布局構成化及效果呈現藝術化”的以圖為主要媒介的創(chuàng)作模式,其有利于在激烈的市場競爭中贏得項目,而且能夠快速推進設計工作,并適當降低設計難度。但事實證明,這種創(chuàng)作模式存在不少問題。對此,不少學者呼吁回歸中國傳統,比如劉濱誼教授認為需要從特征、感受、原型、藝術本質和規(guī)劃設計靈魂等根源結構的深層次上發(fā)掘中國風景園林的優(yōu)秀品質[6]。所以,要使營境理論在當代中國風景園林創(chuàng)作實踐與理論建構中找到一條適合的發(fā)展道路,應回到東方文化源頭,探尋風景園林發(fā)展的驅動力[7]。

本文嘗試通過梳理中國傳統文藝創(chuàng)作意境理論體系,探討中國傳統園林的創(chuàng)作邏輯以及它在當代實踐中的應用。

1 中國傳統美學意境理論及傳統園林創(chuàng)作邏輯

1.1 意境美學范疇及其相關內容

中國的園林藝術與文學繪畫同宗同源、一脈相承[8],尤其是山水詩和山水畫對造園活動的影響很大,因此有必要對中國古典美學核心范疇“意境”進行梳理,并從創(chuàng)作的角度探討創(chuàng)作中“意”與“境”的關系。

山水畫創(chuàng)作講究“意在筆先”,“意”指的是畫者在創(chuàng)作之前首先要想好畫什么,畫者心中之意始終貫徹在整個創(chuàng)作之中。明代畫家董其昌指出:“作畫必先立意以定位置,意奇則奇,意高則高,意遠則遠,意深則深,意古則古,庸則庸,俗則俗矣。”[9]由此可見,作畫之初立意之高下決定了畫境之品格。中國傳統山水畫重視意境的營造,通過山石、樹木、云、雪等景物的描繪傳達畫家心中的境界,正所謂“外師造化、中得心源”,它不是對客觀對象簡單的描繪,也不是主觀意念的隨意拼合[10],是主體在想象中創(chuàng)造的、可以讓欣賞者心神領會的情、景、意、象等。中國美學化的“境”,是一個主體化程度相當高的客體范疇[11]。山水畫創(chuàng)作中的意境是由主體的、抽象的“意”與客體的、形象的“境”互相融合、建構,它們的關系不是主客二分的,而是流動的、綜合的、整體的、有機的。同樣,“意”與“境”也是中國古典詩歌創(chuàng)作絕不可少的藝術架構[12],在中國古典詩歌創(chuàng)作中的“意”無疑是指詩人心中的情思,包括情感、感受、情緒、愿望、靈感、思想等,通過詩人所創(chuàng)作的實境或虛境傳達出來,欣賞者從而可以感受到詩人所營造的藝術境界。所以說,中國古代詩歌的審美特征和本體范疇是“意境”[13],可見其是中國傳統文藝創(chuàng)作和審美的一個核心概念。

意境理論經過漫長的演進過程,在唐代得到發(fā)展。傳為王昌齡的《詩格》明確論述了詩的“三境”:“物境”“情境”“意境”[11]。后王國維提出的“境界”說,對意境理論作了全面的概括,他把“意境”作為文藝批評的基本標準,認為“境非獨謂景物也。喜怒哀樂,亦人心中之一境界。故能寫真景物、真感情者,謂之有境界。否則謂之無境界”[14]。由此可見,意境理論是主觀情意與客觀物境互相交融[15],“意”與“境”不是簡單的疊加,而是融洽契合[13],因契合程度不一從而出現3 種關系:1)偏重客觀再現的“物境”;2)偏重主觀表現的“情境”;3)主觀與客觀和諧統一、物我交融、超越生命體驗感受的審美體驗的“意境”[16]。中國文藝中意境美學范疇的形成是經過長期的藝術創(chuàng)作實踐總結的成果,該范疇所強調的是主體情思與客觀環(huán)境之間的關系。評價一個作品的重要標準是創(chuàng)作者的主觀情意與客觀物境是否互相交融從而形成一定的藝術境界。

1.2 基于意境理論的中國傳統園林創(chuàng)作邏輯

王紹增教授認為:中國傳統園林,不管是大氣的還是精致的,儒派的還是道派的,總是設法創(chuàng)造出一種熨帖人心的“境”,通過一種溫情脈脈來潛移默化,寓教于情[17]。園林的“境”,首先是物境,即由一系列景物如廳堂、山石、水池、花木等以山水詩畫藝術手段編排組織而成的“立體詩畫”。其次是情境,園主人借助景物傳達某種情感,如蘇州園林退思園九曲廊的廊壁上有9 個漏窗,一個漏窗一個字合成一句“清風明月不需一錢買”,表達園主人被貶官后的心情;此園還有一個景點“鬧紅一舸”,反映園主想從“退思補過”轉到“進思盡忠”的期望[18]。再有就是意境,園林超越景物形象而達到一定程度的藝術境界,如拙政園中“藕香榭”“荷風四面亭”“遠香堂”“留聽閣”等景點,雖然在造園要素中都含有荷花Nelumbo nucifera,但它所表達的境界卻不相同,在景象之外,明顯滲透了園主人的審美趣味和主觀感情。

由此可見,造園活動實質上就是“營境”,中國傳統園林的創(chuàng)作邏輯是創(chuàng)作者在真實環(huán)境中觀察思考(所謂“相地”),通過想象空間來布置景物(“立基”),塑造意境,組織游線,最后處理工程和藝術的細節(jié)[19]。從創(chuàng)作的視角看,創(chuàng)作者也就是計成所言的“能主之人”,是營境活動的主體,在創(chuàng)作過程中是以一個生活在園林中的人的身份去謀劃園林[20]。這種創(chuàng)作屬于入境式造園法[19]。

中國傳統園林“物我合一”的審美趣味具有明顯的主體意識,貫穿在園林的營造和鑒賞活動中,首先是創(chuàng)作者的主旨情感或造園思想通過園林景物呈現出來,其次是作品完成后鑒賞者在境中感受園林的意境。人與境的關系是流動的、詩意的并且不斷變化的,而聯系其中的就是“意”,創(chuàng)作者立意之高下直接影響到營境活動及其結果,而鑒賞者能否解讀其中意趣也與他對環(huán)境的感受能力相關。

2 風景園林創(chuàng)作中的“立意”與“營境”及其互構關系

習近平總書記在十九大報告中提出,要“推動中華優(yōu)秀傳統文化創(chuàng)造性轉化、創(chuàng)新性發(fā)展”,這句話為今后我國文化建設事業(yè)的發(fā)展指明了方向。十九大報告里提及的創(chuàng)造性轉化和創(chuàng)新性發(fā)展,是對優(yōu)秀傳統文化的繼承和發(fā)展問題的又一次強調。中國傳統園林作為中國文化重要組成部分之一,在風景園林快速發(fā)展和大力弘揚文化的今日,從創(chuàng)作的角度探討中國傳統園林營造思維與方法的現代轉譯及發(fā)展非常必要。

目前的主流創(chuàng)作模式是以圖紙、模型為設計媒介,將設計構想落實到圖紙,再到工程預算、施工等環(huán)節(jié)。這種圖面式設計方法在實踐中更容易操作,也比較容易實現“標準化、流程化和數字化”的設計范式。但其對于風景園林設計帶來的副作用,可以用“孤立、靜止、片面”來概括[19],容易使創(chuàng)作者過度重視概念、構成、圖形、形體等操作而逐步丟失對場地自然環(huán)境的感知能力,甚至過于偏重園林的非生命的元素,過于關注人造物體,而冷淡了對生命本身的熱愛[19]。所以,營境理論的提出就是希望可以公平對待東方文化與西方文化,堅信中國風景園林有著自己以辯證的綜合性思維和實事求是方法為傳統的特長,在擺脫封閉守舊文化環(huán)境的羈絆和掌握現代科技發(fā)展的成果后,必將超越以個人表現和分裂式思維為特征的所謂“西方工業(yè)時代景觀設計”,再創(chuàng)輝煌[7,21~22]。

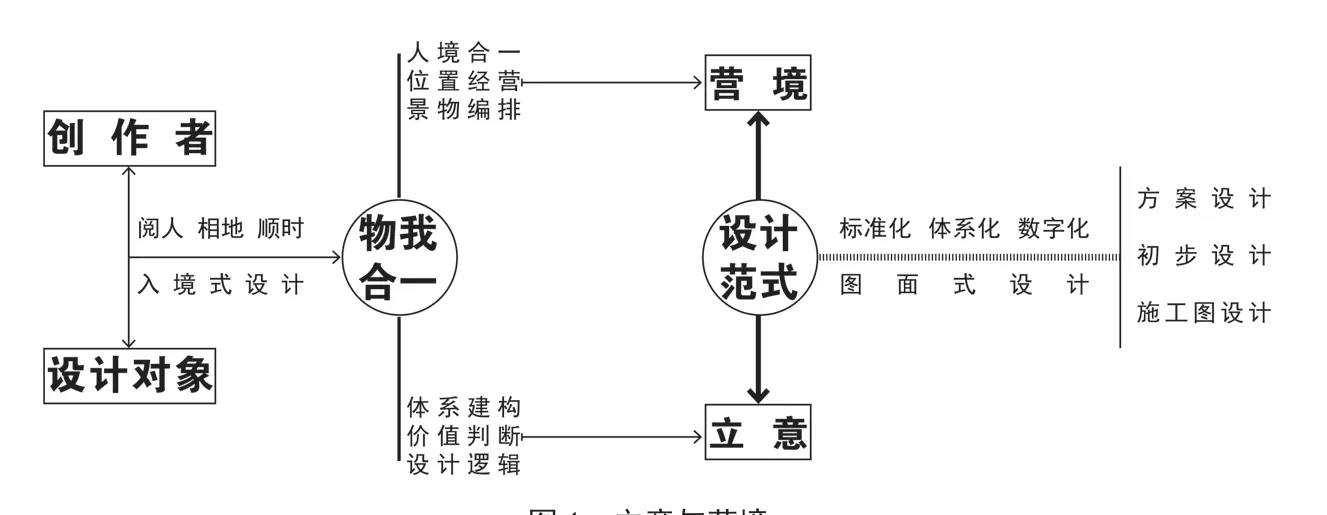

在營境理論的實踐中,將中國園林“物我合一”的入境式造園法與現代景觀主客分離的圖面式設計方法[19]融為一體,既發(fā)揮圖面式設計在形態(tài)邏輯、空間結構、幾何構成、比例尺度等造型優(yōu)勢,又融入入境式設計對時空組織、人境合一、景物編排、位置經營、關系照應等手段[22]。實踐還發(fā)現,中西園林設計方法融合的關鍵是創(chuàng)作者的“立意”構思和“營境”思維,兩者之間是相互建構的關系(圖1)。

圖1 立意與營境

2.1 物我合一的立意構思與營境思維及其互構關系

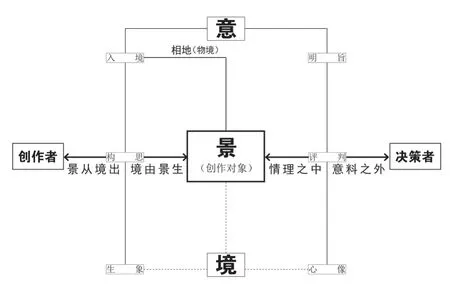

風景園林創(chuàng)作中的“意”,是指創(chuàng)作者的主旨思想、設計意圖、空間意象、藝術境界等主觀內容,創(chuàng)作中強調“意在筆先”,也就是創(chuàng)作的第一步先要完成“立意”構思。立意是一個復雜的心理活動過程,體驗、直接、經驗、邏輯、推理等思維方法都有可能是立意的手段,可以說“意”的確立就是明確營境的總體思路,并將其作為指導營境過程的依據。立意要求創(chuàng)作者既對場地的空間特質、周邊環(huán)境、地形地貌等了如指掌,也對使用者的功能要求、使用習慣、生活方式、文化背景等進行深入研究。它遵從“景從境出”的創(chuàng)作路徑,就是風景園林的創(chuàng)作對象(景)必須符合使用者(人)的需求,也必須適應基地現狀(境,含自然環(huán)境、生態(tài)環(huán)境、空間環(huán)境、社會文化環(huán)境等)條件,“人”“景”“境”三者是互相纏繞與互動的關系,核心是人的需求[22](圖2)。

從圖2 可見創(chuàng)作者、決策者及使用者是營境的主體,而“景”及其所處的環(huán)境則是營境的客體,主體與客體不是二分關系,而是物我合一,主體對客體的認知、評判及構思都是在相互耦合、關照的基礎上完成的,既要求“景從境出”,又要做到“境由景生”。營境過程不能脫離真實環(huán)境及其生活方式,因此立意與營境的互構關系是設計創(chuàng)作溝通、對話的重要機制,也是達成共識的內在邏輯,其中任何一方的強勢或者失語都有可能導致立意構思的偏頗,從而使得園林與生活脫節(jié)。從這個角度看,風景園林師在規(guī)劃過程中利用自己的專業(yè)知識,協助當地人作好土地的規(guī)劃、設計和護理,尤其是一些場地條件復雜的項目。也就是說,大部分風景園林師的工作,最終應該向“學生、教師和設計服務員的綜合體”轉移。風景園林師只有把自己的生活深深扎根于某一個具體環(huán)境中,讓自己時刻感覺著“上天的脈搏、自然的律動”[21],才有可能做到立意與營境之間的互構。

圖2 意、景、境及人的關系圖

2.2 東西園林設計方法融合的設計范式

目前設計模式普遍要求做到有“三效”(效率、效益、效果),而入境式設計方法則要求有充足時間的調研、溝通、構思,這些都與當前的設計模式相沖突。因此,在營境理論實踐中,嘗試融合入境式設計與圖面式設計兩種方法,建立一套新的設計范式,旨在實現風景園林當代實踐“三效”平衡的市場需求。一般情況下,將規(guī)劃設計工作分為方案設計、初步設計和施工圖設計3 個階段,都是以圖紙為主要媒介,無論是手工制圖還是計算機輔助設計。新范式主張在方案設計階段以入境式設計方法為主,要求主創(chuàng)設計師對項目場地條件、用戶使用需求等進行比較深入的調查研究,在真實環(huán)境中完成立意構思,以“物我合一”的思維明確營境操作手段,在此基礎上以圖面式設計方法作為操作媒介和表達手段。這樣可以在方案構思階段比較好地協調感性與理性、人工與自然等對立的關系,讓所創(chuàng)作的景(創(chuàng)作對象)更加自然和貼近生活;而初步設計、施工圖設計階段的工作是在總體布局、豎向設計、種植規(guī)劃、節(jié)點設計等技術體系確定后的設計生產,則選擇圖面式設計方法,有利于生產的組織和任務完成。

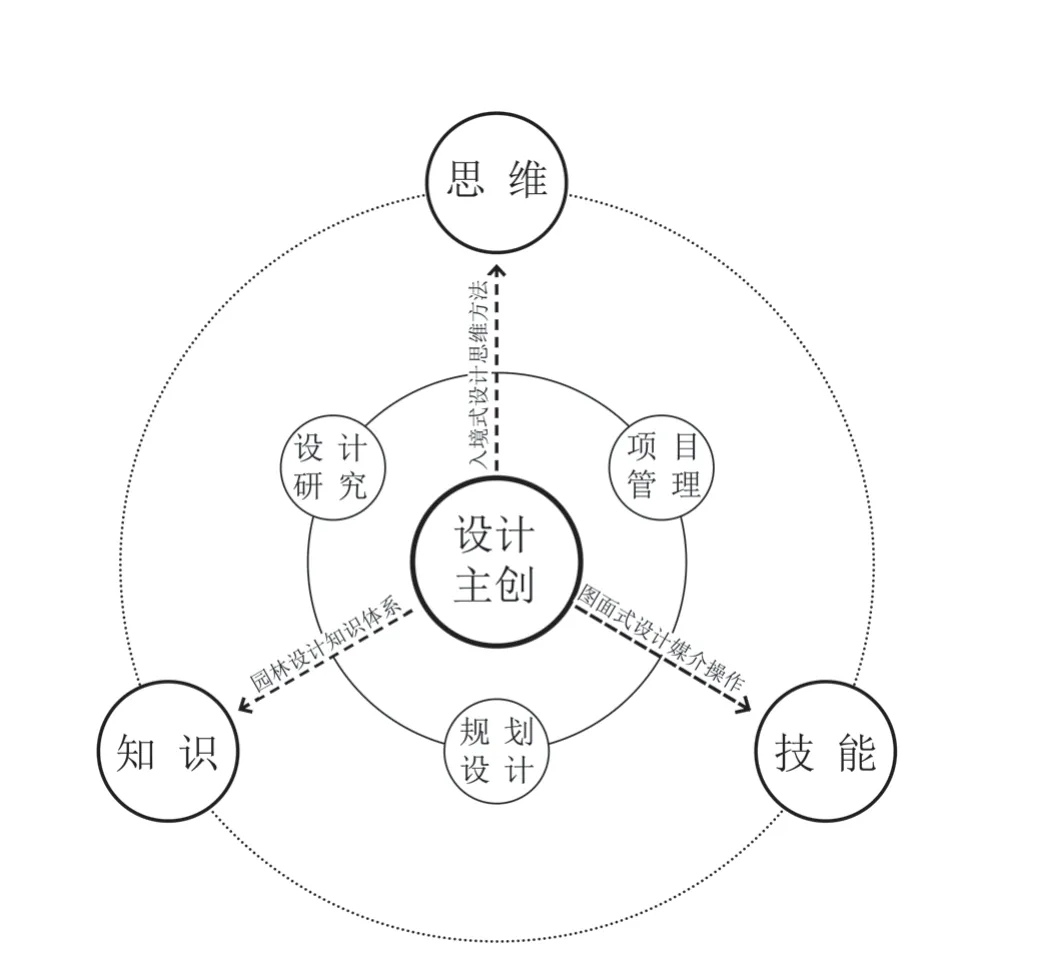

新的生產范式要求設計主創(chuàng)能夠做到“知識—思維—技能”三位一體,既要有嫻熟設計操作技能,又具備清晰的設計任務管理能力,還要有實事求是的思維方法和設計研究能力。在整個創(chuàng)作過程中設計主創(chuàng)的“立意”構思與“營境”思維能力是最為關鍵的環(huán)節(jié)(圖3)。

圖3 主創(chuàng)設計知識—思維—技能體系圖

3 小結

通過筆者兩年多營境理論的研究與實踐表明,古今、中西園林設計思維與方法融通在當代風景園林創(chuàng)作實踐中具有一定的指導意義。這種探索同時也是對中國傳統園林文化營造智慧的進一步傳承和發(fā)展。但在實際研究過程中,還有很多問題尤其是在古今、中西思維和文化下的方法體系兼容性以及營境理論的操作性、規(guī)范性等,都需要進一步的探索與研究,最終是將營境理論轉化成適合當下實踐需要的、可操作的具體技術路徑和操作方法。

致謝:感謝劉琪對本文作出的貢獻。

注:本文圖片均為作者自繪。