編讀往來

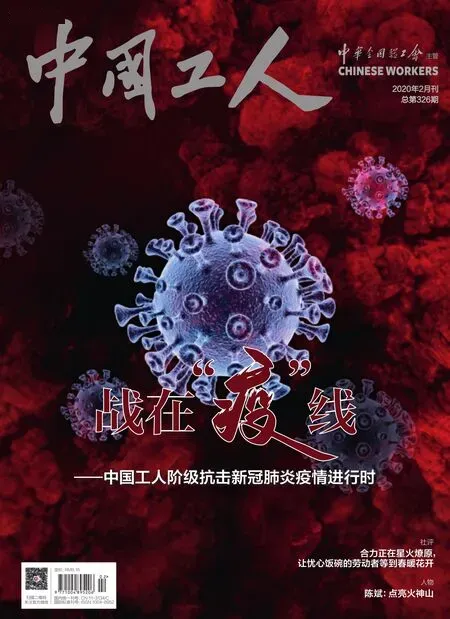

1924--2020《中國工人》創刊96周年回眸

1940年2月7日,《中國工人》在陜西延安第二次創刊,此次創刊由毛澤東親自撰寫發刊詞。發刊詞中提到:我希望《中國工人》好好地辦下去,多載些生動的文字,切忌死板、老套,令人看不懂,沒味道,不起勁。既已辦起來,就要當作一件事辦,一定要把它辦好。這不但是辦的人的責任,也是看的人的責任。看的人提出意見,寫短信短文寄去,表示歡喜什么,不歡喜什么,這是很重要的,這樣才能使這個報辦得好。

這篇發刊詞如今已收錄在《毛澤東選集(第二卷)》中,成為中國共產黨重要的思想文獻,也成為《中國工人》不變的初心。

(每月1日,點擊“中國工人”微信公眾號菜單“話題討論”獲取當月話題,或關注“中國工人小管家”微信朋友圈)

讀者來抱團

本期話題:抗疫前線的勞動者

@湖北讀者 湯正漢全城封閉,要求所有市民閉門隔離。街上一個人影都難見著,但保電值班、特巡、應急搶修值班不能停,只有安頓好家人,保護好自己。該誰值班了,該誰特巡了,兄弟們都二話不說出門!全湖北省基本上是村村封路,車輛無法通行,給特巡增加了很大的麻煩,只有步行,吃的只有自帶或者買干糧……

@安徽讀者 王知兵在接到中鐵十一局四公司要求我組織人員援建火神山醫院時,我很激動,因為我是共產黨員,黨員就要像入黨宣誓說的一樣,實現自己的承諾。按照公司要求上足人員24小時搶工,需要什么我就組織什么,盡我最大的能力。看著每一個在工地上辛苦工作的工人,我內心感慨,他們都有家人,他們不顧個人安危,他們和成千上萬的人一樣,有一個共同的目標:早日建好火神山醫院,救治更多的人。

@湖北讀者 梁征中建三局的企業精神是“敢為天下先,永遠爭第一”。危急關頭,中建三局不忘初心、牢記使命,央企擔當,黨員沖鋒,第一時間集結火神山醫院和雷神山醫院,24小時與時間賽跑。看著你們忙碌的身影,我的心中涌起了一股濃濃的企業榮譽感和使命感,我雖不能親自參戰,但作為一名三局人,我感到無比驕傲和自豪。

@廣東讀者 李明福從正月初六到正月十五,我竭盡全力,弄到了2000個防護口罩、兩臺紅外線測溫槍、一批消毒用品,寫了12份報告,與數個部門進行溝通,冒著極大風險,1月30日早8時15分組織開工儀式,宣布正式開工。目的很簡單,作為供應商,能為江鈴汽車負壓救護車項目貢獻那么一點點力量,為疫區的人民表達一點點心意。

@河南讀者 曾彥我們中原油田物業服務中心負責中原油田59個居民生活小區的“三保一綠”服務。從臘月二十八起,服務中心2500余名員工全部停止休息,投入到防疫第一線。保安堅持24小時門禁管理,禁止外來車輛進入小區,對外來人員測體溫、嚴格排查。各崗位員工打破工種界限,在全油田范圍開展大掃除、大消毒活動,徹底清除區域衛生死角。環衛工人每日對居民小區污水溝、垃圾存放點、公廁等病菌滋生地和公園廣場等人流量大的區域不間斷、巡回噴灑消毒液,嚴控病毒傳染。疫情面前,我們責無旁貸地站在最前沿,守護24萬油田職工家屬生命安全的第一道防線。

@寧夏讀者 劉紅梅作為寧夏銀川工會系統的一名工作人員,這些天,我看到各行各業的人為了打贏這場與時間賽跑的防疫攻堅戰,不計報酬地貢獻著自己的力量:在一線救護、會診的醫護人員蹲在醫務室累得爬不起來;社區工作人員視頻連線挨家挨戶問候飲食起居、出行情況;物資保障人員以戰備狀態時刻準備出征,既做好自力更生部署,又積極爭取外地戰略物資支援;公安及交管人員全力保障戰略綠色通道,在39個重要路口嚴守監測體溫;商超一線人員每日認真清潔、消毒;在交通物流相對不夠發達的地區,快遞小哥依然奔送不停;還有眾多的保障醫務工作者出行的車隊人員們……我們是最團結的,沒有什么困難能擊垮我們!

工人君:沒有誰生而英勇,只是選擇無畏,謝謝沖在抗疫戰斗中的每一個人,本期雜志向你們致敬!

本期推薦

本刊記者 李雙星 戰“疫”系列社評

近一個月來,一場重大突發公共衛生事件占據了所有人的關注中心。輿論場從未像現在這樣嘈雜熱鬧,各路媒體競相發聲,個人也能拿起筆隨時寫下觀察日記。記錄與表達儼然成為當下見證事實、傳播觀點的重要途徑。

在這場可以記入歷史的突發公共衛生事件中,《中國工人》沒有缺席,五篇系列社評是鮮明的佐證。為工人階級發聲,為廣大勞動者發聲,是雜志一以貫之的信念。社評是這種信念的有力延續,無論是提倡為復工人員準備口罩,還是為保障一線職工建言,厘清企業復工難題,這些話題事實上都是對眼下問題的關切和深入思考。面對這場大考驗,我們需要用理智和思考撥開眼前的迷霧。這五篇評論是隨著疫情發展相繼在“中國工人”微信公眾號上發出的,每次發出,后臺都會迎來一些熱心讀者的留言。從中能欣慰地看到,言語和文字給予我們的回饋,也期待,未來這樣的回饋會變得更多。

本刊記者 馬夢婕《陳斌:點亮火神山》

得知火神山醫院已開工建設,趕忙聯系到供電工程總協調人陳斌,然而他依舊忙到晚上7點才抽空接受了采訪。“接下來供電保障壓力會更大。”即使到現在,陳斌低沉而又沙啞的嗓音依舊是他留給我最深的印象,但我腦海中更愿意想象的畫面,是他結束一天繁忙而又充實的工作,在歸家途中自由呼吸著新鮮空氣的日常。

停工、復工,最近一直是被大家熱議的話題,可是眾多堅守在抗疫一線的勞動者在長達一個多月的時間里幾乎難以享受一個可供安眠的夜。還有更多的人放棄本該有的休息權利,毅然加入到志愿者的隊伍,把一箱箱醫用物資運抵、將一位位醫務工作者送達……盡自己所能為這場“戰爭”添一份力。

武漢,是座英雄的城市,抗疫的逆行者,是這座平凡而又偉大的城市的化身。他們并肩前行發出的光亮,足以穿透黑暗,迎接黎明。