關渤:堅持匠心精神 打造優質歌劇

俞飛帆

編者按:劇目制作是衡量劇院藝術創作水平與藝術生產能力的關鍵因素,也是劇院專業水準與核心競爭力的重要體現。作為中國一流的表演藝術中心,國家大劇院始終堅持制作原創劇目。一手抓世界經典,一手抓中國原創,創作了一批深受廣大觀眾歡迎的兼具思想性、藝術性、觀賞性的劇目,并且不斷推出體現中華文化精髓、反映中國人審美追求的優秀作品。這些年來,不論從數量、質量還是速度,國家大劇院都充分體現了旺盛的劇目制作生產能力。而在這樣龐大的制作能力背后,是國家大劇院科學的制作管理體系。

關渤,國家大劇院劇目制作部副部長,國家大劇院戲劇演員隊隊長,制作人、編劇、導演。畢業于中央戲劇學院戲劇文學系、導演系藝術碩士,多年從事劇目創作、策劃、藝術生產及管理等工作。

以“歌劇”為核心,推進“三步走戰略”

歌劇是一個集大成的高雅藝術門類,它和交響樂、室內樂等純音樂形式不同,是綜合了音樂、戲劇和舞蹈等各門類的藝術體裁。因此,和其他藝術種類相比起來,歌劇有種盛大的美。但可惜的是,縱然它有著極高的藝術價值,歌劇在中國僅受到有限觀眾的賞識。此外,制作一部歌劇需要耗費大量的人力、物力和資金,因此很少有劇院會將歌劇作為自己的核心演出內容。這樣一來,歌劇的傳播面就變得更加狹隘了。可即便如此,國家大劇院在經過嚴密的規劃和設計后,還是決定以歌劇作為劇院創作和制作的開山之作。

談及做此決定的原因,關渤表示首先是考慮到國家大劇院自身的機構性質。“作為國家示范劇院,它肩負著向百姓呈現高質量、高水準演出的重任。另一方面,由于歌劇的專業性較高,而當時國內歌劇的發展才剛剛起步,所以觀眾集群薄弱。因此,如果能充分發揮國家大劇院這一良好國際交流平臺的作用,那便可以使這一門藝術種類得到最大化的推廣。”

此外,由于歌劇涉及音樂、戲劇表演等方方面面,組織難度很大。而在當時,具備這種組織能力的機構并不多,所以對于國家大劇院而言,這是一個能讓它迅速打開局面,并在國內藝術行業占據一席之地的好機會。”當然,最重要的原因還是由于,在國家大劇院建立之初,首任院長陳平就多次強調:“對于國家大劇院而言,如果要選擇一個能夠體現劇院的藝術水準,能夠形成國際藝術交流的對話平臺的藝術形式,那一定是歌劇。”因此,歌劇自然而然就成了國家大劇院節目制作的核心內容。

“三步走戰略”之“引入經典”。

一步一步完成歌劇制作的本土化,是國家大劇院的戰略。而“三步走”的第一步就是購買節目,經營演出,將國外的經典作品呈現給中國的觀眾。關渤說:“在這個階段,國家大劇院引進的劇目大多是一些經典的作品,比如《蝴蝶夫人》《托斯卡》《圖蘭朵》等。而隨著觀眾對歌劇鑒賞能力的不斷提升,劇院也開始將目光聚焦到那些藝術價值大于傳播或商業屬性的作品上。”

近年來,歌劇在中國越來越普及,原創歌劇的制作也如雨后春筍般大量涌現。然而,對于歌劇在中國能否實現本土化的討論卻從未停歇。對此,關渤的觀點是不反對也不支持,“因為當你做一種制度性的劃分時,就已經背離了藝術創作的一個根源。”在關渤看來,“我們呈現經典作品的原因不是為了重塑經典,也不是為了復古,而是想通過這些聲音來與當代人進行對話,表達自己的藝術主張。因此,對劇目創作和制作的本土化也不應成為制度性、規范性的操作,而是要看這種做法是不是更有利于創作者表達自己的思想和主張”。

“三步走戰略”之“聯合制作”。

歌劇雖然是舶來品,但其實它與中國戲曲有著異曲同工之妙,其核心的藝術特點就是以歌舞演故事,只不過中國和西方國家皆有各自的表達方式。因此,并不能說中國的歌劇水平不高,而是說在以交響化的西方經典音樂為基調的歌劇制作方面,國內劇院的經驗還不夠豐富,劇目制作的體系和行業流程也有很多不完善的地方,業態還不夠豐富。所以關渤說:“對國內的藝術機構而言,做西方經典歌劇作品時,與外方多加合作是必然的舉措。這能夠讓我們的制作管理體系更完善,也有助于增進我們對該領域的了解。”

“此外,由于我國可能沒有那么足夠豐富和深厚的土壤去培養歌劇人才,因此,中外合作也讓我們有機會借助國外的藝術機構或者藝術家來協助演出。”當然,合作的過程中難免會遇到觀點的矛盾和沖突。對此,關渤表示,“實際工作中發生摩擦是很常見且無法避免的事。但是只要大家能堅守對高標準藝術質量的要求,并共同去遵守一定的藝術規律,就能有效地解決思想上的分歧。”

“三步走戰略”之“替代戰略”。

“替代戰略”是陳平的手筆,其方式是從引進劇目到聯合制作,大劇院都要參與其中,借以培養鍛煉自己的力量。最典型的案例便是歌劇《弄臣》。2009年,國家大劇院選擇了制作威爾第歌劇最精良的帕爾瑪歌劇院作為合作伙伴,樂隊、演員、合唱隊、舞臺監督都是帕爾瑪歌劇院帶來的,只有舞美和服裝是中國的;而第二年《弄臣》再來時,樂隊就由中方的中央歌劇院擔綱了;2011年,《弄臣》第三次來大劇院,合唱隊、管弦樂團、舞美、服裝、舞臺監督大都是國家大劇院的隊伍,實現了本土化。目前,國家大劇院已經形成了自主的制作體系,19個劇目版權都是自己的,不僅推動了藝術生產,提高了國際聲譽,還培育出一支非常過硬的優秀團隊。

“替代戰略”對于我國的藝術行業而言,有著重大的意義,但這樣的舉措是否適合于每一個劇院呢?關渤認為,“替代戰略的出現有其自身的合理性和必然性,對于其他機構也具備一定的參考價值,但并不能直接拿來用。劇院一定要根據自身的情況和條件來確定自己的工作模式,但是在確定之前,也要多研究多看,嘗試找尋其中的規律。”

獨立制作歌劇劇目 創建科學制作體系

2010年前后,國家大劇院逐步開始獨立制作歌劇,先后建立了自己的合唱團和管弦樂團,相繼推出了《卡門》《茶花女》《愛之甘醇》《托斯卡》《塞維利亞理發師》《漂泊的荷蘭人》等一系列經典歌劇以及《趙氏孤兒》《運河謠》等原創歌劇,并確立了長期劇目制作規劃,提前兩年確定了制作劇目名錄,設立了劇目制作部,專門負責劇目生產的統籌策劃和組織實施。

為了建立一個完整科學的劇目制作體系,國家大劇院從2009年底開始,便著手建立了自己的劇目制作體系,在短短幾年里,國家大劇院建立了包含制作、主創、主演等八大板塊的劇目制作體系。一旦劇目立項,就在世界范圍整合資源,尋找最優秀的人才。八大板塊的建立,加之歌劇制作流程和規范的形成,有效保證了國家大劇院制作劇目的質量,不僅使其堅持藝術的純粹性成為可能,也使得其旺盛的藝術生產實力得以充分釋放。

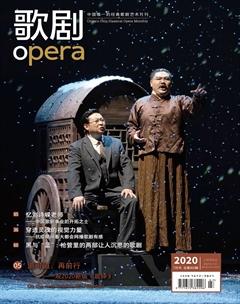

與此同時,大劇院還成立了一個創作中心,主要負責原創劇目的前期策劃與一度創作組織,近幾年,創作中心完成的原創劇目前期策劃包括已經上演的《駱駝祥子》《冰山上的來客》等。2014年,國家大劇院自制歌劇的演出場次已經占到全年演出場次的13.3%,平均銷售率達到84.5%,觀眾人數占到全年觀眾總人數的17%。而據國家大劇院2019年的年報顯示,從開幕制作歌劇《圖蘭朵》至今,國家大劇院共制作劇目91部,其中原創劇目30部。在這個過程中,也有不少作品登上了國際舞臺,受到了海外觀眾的一致認可。

對于中國歌劇應當如何塑造自己的個性,向世界講述中國故事,關渤給出了他的答案。“首先,這個愿景雖然美好,但不應該成為創作一部作品的宗旨。因為不論是面對中國觀眾還是國外的觀眾,一部歌劇是否能打動人,最根本的還是作品本身的思想內涵。此外,我們一定要用先進的眼光去看這個問題,要全面提高我們的表現形式和內容,這樣才能讓這些作品有更大的可能登上世界著名的藝術節和演出平臺。”