你的眼睛像碧藍的大海

紫茵

意大利13世紀旅行家馬可·波羅的傳奇故事,在中國舞臺上曾被反復演化為藝術作品。中央歌劇院1991年7月首演四幕歌劇《馬可·波羅》(王世光作曲,胡獻廷、王世光編劇)深受業界高度評價,同年榮獲文化部優秀新劇目一等獎、作曲獎等多個獎項;翌年再獲文化部“文華大獎”“作曲獎”。自 1994年參加第4屆中國藝術節、1998年赴我國臺灣省臺北市公演之后,2020年10月22日以音樂會新版重登舞臺。深秋之夜,中央音樂學院93歲的聲樂教授郭淑珍、92歲的作曲教授杜鳴心、沈陽音樂學院作曲系徐占海教授等,冒著寒風前往國家大劇院,堅持兩個小時觀演之后,仍精神抖擻興致勃勃到音樂廳后臺向作曲家王世光先生表達真誠而熱烈的祝賀。看到四位老人笑顏綻放緊緊相擁的場景,突然之間淚眼迷蒙,光陰歲月風雨歷程,他們的藝術生命依舊長青且如此美麗,怎不令人感慨、感動、感嘆!

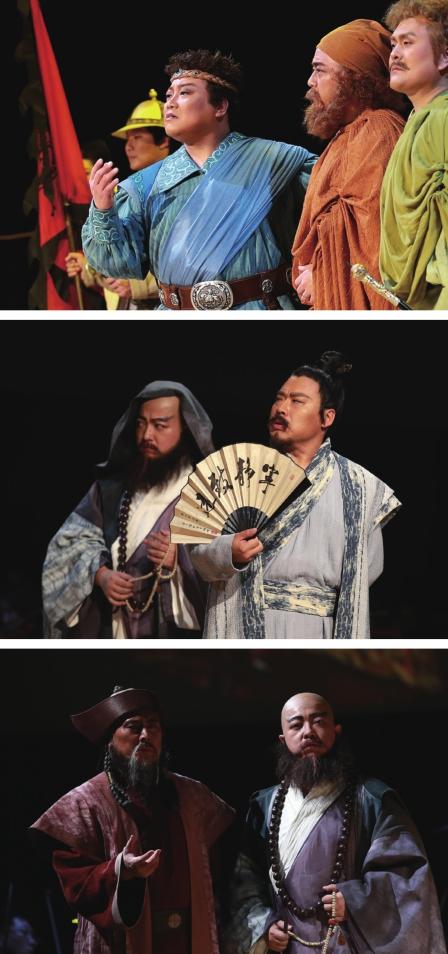

曾僅留下過些許片段的零散印象,現場聽世光老師歌劇《馬可·波羅》,這是第一次。演出音樂會版就是音樂會版的樣式,只見舞臺上方觀眾看臺中間,一幀圓狀彩色景片,似菱花寶鏡、像如意團扇,古色古香古風古韻。兩方平臺階梯錯落左右相對,簡單、簡潔、簡約,所有演員角色著裝粉墨登場。

許知俊,滿頭華發健步疾速,縱身一躍頷首致意。他是《馬可·波羅》1991年首演的指揮,自1998年赴臺灣演出歸來,22年后該劇以音樂會新版第一次完整重現,再度執棒舍他其誰。曾經青春飛揚意氣風發的小伙子去哪兒了?他還是他,面前的樂隊還是那個樂隊,但,曾經參加過首演的樂手在座還有幾位?所以,這部29年前誕生的歌劇,無論對樂手、還是對演員,可以說都是一部首演新作。

序曲音樂剛一起——這也太“歌劇”了!緊張急迫的情緒,在銅管與打擊樂交織的塊壘中建構。“出了什么事情?馬嘶犬吠草木皆兵!”歌隊聲部此起彼伏,已然“聽”得出,在狩獵場聚合的各色人物驚詫莫名惶惑不安的表情。接下來,僅寥寥數語描述便勾勒出一個讓“女人見了動心”的形象,馬可·波羅應聲登場。歌隊的“旁白”將其身份地位交代清楚,這位從南方返回大都的威尼斯人,實為真金太子的密友、皇帝陛下的寵臣。

該劇首演之初,作曲家石夫曾發文評析,在美學觀念和藝術手法上,該劇音樂都表現出藝術家的自主意識和創造性。他說道:“作曲家王世光全面調動和充分發揮出歌劇音樂的特征,使聲樂和器樂一體化地交響起來,發揮了宣敘調、詠嘆調以及重唱、合唱的強大功能,始終把握住音樂對人物形象和性格的刻畫,寫下了眾多的動人的篇章。”重溫專家的精辟論點,深以為是強烈共鳴。

開始一段宮里波斯舞女的音樂極富異域情調,“啊……”女聲合唱無詞歌與樂隊演奏,形成相互感應若即若離的關系,聽起來奇特妙曼引人入勝。第二幕在阿合馬府內,再次出現帶有西域風格的舞曲。還有幕后蘭賽兒在充滿魅惑地獻歌,臺前克由姆、札蘭丁兩個男人在激烈爭執,這段柔曼嫵媚的女中音獨唱和緊張粗暴的男聲重唱,互為更迭交織糾纏,奇特而怪異。第四幕的廟堂音樂,金角鼙鼓鐘磬風鈴,彌散著森嚴可怖的氣氛,揮之不去……

全劇音樂,高度歌劇化地融釋滲透著蒙古、中原、西亞和亞得里亞沿岸的音樂素材,中西薈萃突出交響性,這是幾代作曲家孜孜以求不斷探索的目標。從近30年前寫作《馬可·波羅》中,王世光的觀念與技術、手法與功力,他的想象力與創造力,已達及一種旁人難以企及的高峰。他的音樂,既有內在邏輯,又有清晰層次,使豐美的抒情性與強烈的戲劇性有機結合渾然天成。我特別喜歡劇中幾段女聲合唱,一幕的《干得西里》、三幕的《杏花天影》,前一曲蕩漾著草原民族風情,后一曲流露著文士詩情畫意,音樂,那般優美妙曼悅耳動聽。

這部歌劇不僅表現了純美的異國之戀,而且充滿了敵對陣營的激烈沖突與尖銳矛盾。所有人物關系錯綜復雜,有的依據史料,有的純屬虛構。馬可·波羅與其父兄、索侖和麻術丁父女、阿合馬則是札蘭丁、蘭賽兒的父親……在戲里,阿合馬與札蘭丁父子都愛戀馬可·波羅的未婚妻,王澍、高鐵佛等聯合馬可·波羅聚義起事,一舉誅殺了阿合馬;忽必烈寬恕特赦了自己的寵臣威尼斯人;最后蘭賽兒刺傷情敵索侖,索侖和馬可·波羅舉行婚禮后,她死在了他的懷抱里……果然,很復雜、很戲劇。

這么多人物、這么多故事,他們各自的身份、年齡、性格、心理,無不需要用音樂來描寫刻畫。王世光賦予角色的音樂形象,可謂準確而鮮活,重要人物“獨白”式的詠嘆調,同其他人物之間的“插白”“對白”,音樂基本都符合貼切角色。全劇宣敘調占有相當大的篇幅,如何讓敘述性口語化的文字,更富于歌唱性音樂化?這方面作曲家也是巧用心思成竹在胸,在多聲部寫作上,熟稔精到地運用豐富的技術手段,在和聲織體上做到疏密有致涇渭分明。

王世光教授的音樂,有高度深度也有寬度難度,無論曾經首演,抑或現在復排,這部作品對于演員和樂隊,實際都是全新而繁復的挑戰。音樂會版,在無形中弱化淡化了視覺審美主體,音樂本體的表現功能因而變得尤為重要,基本要全靠聽覺體驗去說服、征服觀眾。但,因指揮和樂隊都置于舞臺后區,歌隊又排列在其頭頂上方的觀眾座席,這就意味著合唱隊員無法同演員產生形色互動,貴族、臣民演唱和舞臺上的劇情演進,形成了間隔脫離拉開的關系。重點是許知俊背對舞臺前區,根本看不到演員走位調度,如何能精準給出起拍張嘴的節點?真是一個難上加難的問題。

滿臺青年演員個個表現出色。筆者發現,曾在瓦格納歌劇《女武神》等多部大戲領銜主演的男中音歌唱家於敬人,這回飾演了一個非常不起眼的小角色:阿合馬的貼身侍衛克由姆。僅僅唱了幾句,歌聲即喚醒我們對眾神之王等絕對大角兒的記憶。更難能可貴的是,於敬人對小角色絕不敷衍潦草,克由姆對阿合馬極盡順從,而對陌生人聲色俱厲,前一分鐘俯首帖耳,下一時刻暴戾兇狠。躬身折腰、仰頭引項,他每一個動作都有講究,一副武士加奴才的姿態與嘴臉。還有扮成高鐵佛的男高音歌唱家李想,我們對其飾演《圖蘭朵》里的滑稽弄臣津津樂道,那類自帶喜感的角色,似乎最能發揮其表演特長。而當一身乞丐衣裝的高僧出場開聲,在觀眾席某些對他非常熟悉的同事,竟一時沒能認清其真面目。李想天生一雙黑亮傳神的大眼睛,但在臺上卻微闔雙眸收斂眼鋒,基本不抬眼皮、保持下垂視線。這是多么“工于心計”的好演員,有限合度的表現空間,無限發揮自身魅力。高鐵佛,活了。

蘭賽兒,有點類似《阿依達》中的埃及公主安涅瑞斯。“臉兒不要紅,心兒不要發慌……”還會臉紅心慌?原本是個傾慕馬可·波羅的癡情女子,而非不安分的蕩婦形象。“我是一支富貴的花……我是一支寂寞的花”,從迷戀幽怨到妒忌生恨,再到迷失心性走向極端。“愛情之火一旦點燃,啦啦啦啦;熊熊之火將我熬煎,啦啦啦啦。”作曲家為蘭賽兒譜寫的情歌,似有“卡門”挑逗“唐·何塞”的些許意味,但卻毫不過分,歌聲中搖曳的情思多于掩藏的情色,女中音歌唱家王紅以其優秀的聲樂功力與豐富的舞臺經驗,始終恰如其分把握尺度,蘭賽兒可憐可悲勝于可惡可恨。第一、四幕,男低音歌唱家田浩兩次出場兩段唱,很好地塑造了一個皇威莊嚴高傲凜然而又初顯老邁昏庸剛愎自用的君王形象。

青年男中音歌唱家趙一巒,《蕭紅》戲中飾大先生魯迅。突兀“變臉”最大反派。編劇和作曲為阿合馬提供了寬裕的空間,權傾朝野的宰相大人戲份唱段都很重,可能甚至重于男女一號。阿合馬與馬可·波羅、忽必烈、麻術丁以及札蘭丁、克由姆等人多有交集,大部分重唱少不了男中音。何況阿合馬的獨立唱段也是兼具長度與難度。在自家密室,他悲鳴著內心的空虛恐懼:“孤獨啊,像幽靈悄悄降臨”;在莊嚴佛堂,他疑慮著:“四下里籠罩著一片不祥”。這些充滿戲劇性與角色感的唱段,趙一巒完成得都還不錯,高音區保持堅實的力度,中低音區唱出了聲部的特性色彩與飽滿的厚度。但總感覺阿合馬這個人物,強勢兇悍有余而陰鷙奸詐不足。還需要再揣摩、琢磨,更有層次地表現人物復雜隱秘的內心與變化無常的性情。

在《馬可·波羅》中,作曲家為男女一號的詠嘆調用心著墨,音樂流動著優美的旋律傾注了豐沛的情感,青年男高音李爽歌喉出眾,他的嗓音兼具抒情性與戲劇性的表現力。馬可·波羅為索侖獻唱的一首《關關雎鳩》,平樸親切毫不雕飾;《在這片土地上》,音樂的律動帶出一點威尼斯船歌的味道,但也不過分,這就是威尼斯人對鄉音心曲。男高音很好地表明自己對兩個女人的態度,他唱給索侖的情歌溫柔而深情,他對蘭賽兒則換作另一副面孔,冷漠而決絕。“巍峨的大都,夢中的威尼斯”,男主的核心詠嘆調,原以為自己即將永別美好人生的馬可·波羅,歌聲中有悲哀絕望,更有憧憬神往。在全劇全曲最高音上,李爽的歌喉如金角一般光彩奪目熠熠閃亮。

2020年1月16日,中央歌劇院副院長么紅給老院長王世光發去微信:“非常興奮和感動!您的歌劇《馬可·波羅》太棒了!”從當年該劇首演時的一名合唱隊員,彈指一揮間30年,女高音歌唱家“終于與這部偉大的作品相遇”,她感謝作曲家的信任和鼓勵,表示自己一定盡全力“以最好水平為觀眾呈現經典歌劇魅力”。2020年10月22日晚,國家大劇院音樂廳舞臺上的索侖,果然美麗苗條令人驚艷。《百靈鳥你不要再唱了》,依偎情郎懷中的是溫柔多情的姑娘。這首在課堂、賽場、舞臺、網絡被翻唱過無數次的女高音詠嘆調,么紅唱出了新意和深意,高音區弱聲控制,技術過硬平添魅力。《啊!幸福!幸福!》重回愛人懷抱的是生命之燭即將熄滅的新娘。這段詠嘆調非常動人,“啊!馬可·波羅,我多么愛你!愛你……”即將追隨父母前往天國的索侖,仿佛用一星靈魂之火為美好愛情鍍上一層奇異的金光。《索侖!我的索侖!》馬可·波羅痛不欲生的悲憫呼號,引發超強的悲劇力量,現場有多少聽眾情不自禁為之動容?

前輩指揮家卞祖善曾評價,歌劇《馬可·波羅》運用立體思維渾然一體的交響性寫作,這對于作曲家個人是邁了一大步,對中國歌劇的創作和表演歷史來說,也是“具有里程碑意義”新的一大步。中國音樂學院作曲系高為杰教授盛贊這是“一部真正意義上的歌劇佳作”。我們多么期待,在中央歌劇院新劇場建成開幕之際,這部佳作能以舞臺版的全新面貌再創輝煌。