新世紀初的新探索

蔣力

上下冊兩卷本的《中國歌劇史》2011年首發(為了呼應當年在福州舉辦的首屆中國歌劇節),2012年正式出版。附于該書后面的《中國歌劇歷年劇目一覽》(1921~2000),盡管占了多達50頁的篇幅,仍不敢肯定將那近80年間出現過的劇目“一網打盡”。歌劇史編委會的前輩們,為這本書的撰寫耗費了十余年的精力,做到最后,其中多數人已頗有力不從心的感覺,更有幾位為之耗到油干燈盡。我是在該書出版前的最后三年里加盟的,自封“特約編輯”,且得到了荊藍老師為首的編委會成員們的一致認可。我為此書所做的工作,包括對這份一覽表做了統稿和修訂。“統稿”和“修訂”,雖然看上去只是兩個詞、只有四個字,其中蘊含的內容——從每一部劇目的名稱到每一個人名字的背后,卻能讓人生出“庭院深深深幾許”的感慨。我愛人王燕從旁幫我做了許多具體的資料查找和收集工作后,以其切身感受建議于我:在一覽表的基礎上,編寫一部《中國歌劇詞典》。我深知此建議的價值,但也因目睹了《中國歌劇史》編寫和出版的曲折經歷,影響著我至今不敢動念啟動這個項目。唯可告慰自己的是:我一直在為歌劇而工作、寫作,為歌劇的發展和發展中的歌劇貢獻著我的經驗,也沒有因為自己的退休(2018年)和某些道不同者的排擠而出現什么跌宕。

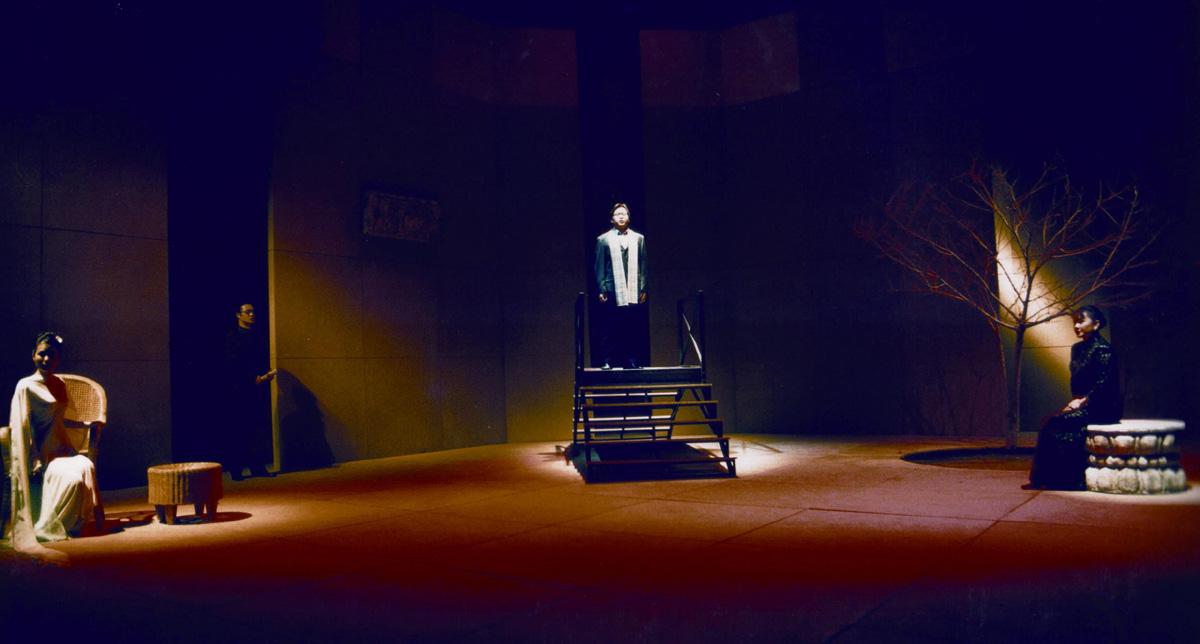

一個百年回望的連載,把自己寫進來,似乎有點不自知,但確有事實依據支撐我這樣寫。如果仔細閱讀過《中國歌劇史》的話,這端倪就在其間。此書下冊的第四章,題為“九十年代的歌劇”,撰稿者對這十年的歌劇特色所做的概括,以一詞而言,就是“多元”。那確是中國歌劇多元探索和發展的年代,從目錄中可以看到或感到作者面對多元現狀的欣喜——多元探索之一:借鑒西洋古典大歌劇成果喜人;多元探索之二:對革命民族歌劇依然執著;多元探索之三:“鄉土歌劇”堅守鄉土;多元探索之四:音樂劇方興未艾;多元探索之五:新的音樂戲劇漸露頭角。最后這一節里,記述了音樂話劇、音樂喜劇、戲曲音樂劇、輕歌劇、歌舞劇和舞蹈音樂劇的代表性作品,末尾一個是小劇場歌劇。《再別康橋》這部小劇場歌劇的首演時間是2001年12月,嚴格講,不應列入此書之內,由此也能看出作者對《再別康橋》的偏愛、抬愛和厚愛。本人正是這部戲的首演制作人和參演者。

該劇從醞釀、創作到演出,正處于世紀之交,面對于中國的小劇場歌劇,它似乎是一個世紀的結束,又是一個世紀的開始。

它是20世紀最后的一部小劇場歌劇,既不同于20年代黎錦暉的兒童小歌舞劇,也不同于三四十年代風靡各抗日根據地的小秧歌劇,又不同于五六十年代也曾在廣大城鄉風行過的獨幕小歌劇。但它以其形式上的簡潔、輕便、精巧以及很少的演員、很小的投入,又使人容易將其與上述各種類型的小型歌劇歸于一類。

該劇在藝術表現上簡而不陋、小而精巧。全劇采用“散點”式的布局法,其時空轉換極其自由迅捷,毫不拖泥帶水,劇情的行進,真的做到有如行云流水。

在新的世紀里,實在應該成為中國歌劇多元發展的重要探索方向。

劇中表現的是那個風雨飄搖的年代里,一群曾留過洋的文化人相知相戀、既難以如愿又難以割舍的情感世界與心路歷程。劇中把他們多情而多舛的人生,把他們執著而脆弱的情感,表現得如詩如歌、如煙如夢,而在時代的風雨中,最終都化為一聲嘆息、一縷簫音、一段哀思。該劇多少含有一點象征的意味,準確地講,它不僅僅是為那個特定的年代,也是為整個20世紀的中國知識界唱了一曲悲歌和挽歌。(引自《中國歌劇史》)

《再別康橋》,一部由民營機構投資、沒有固定院團、沒有領導審查的戲,它的問世幾如奇跡。

身兼導演、編劇二職的陳蔚(水兒),在這個戲的創作上充分注入了她的歌劇理念,且從她任教的學員、教過的學生中發掘人才,依此劇而培養出雷佳、薛皓垠、張英席等多位青年歌劇演員。

作曲周雪石更關注于小劇場歌劇這一新的體裁形式可能呈現的巨大的探索空間,他給自己的創作提出的兩點要求,一是盡可能縮短歌劇語言與大眾審美習慣之間的距離,追求“高雅的通俗”;二是在符合邏輯的前提下,讓樂隊演奏員參與到戲劇中來,發揮小型室內樂隊的靈活性和主動性。

荊藍說:全劇音樂對詩詞的拓展,特別是對語調韻律的鋪排,自然流暢、抒情優美,十分動聽。其中主題歌《輕輕的我走了》和《我不知道風是在朝哪一個方向吹》《一首桃花》等,均給觀眾留下了深刻的印象。

近20年后,《再別康橋》的總譜已經出版,鋼琴譜即將出版,主要唱段已列入高校音樂教材。

***

1990年代的代表性歌劇劇目,我在連載之八中已提到若干,于此還可補充的有:總政歌劇團、武警文工團聯合制作的《屈原》(1998),甘肅歌劇院的《紅雪》(1999),遼寧歌劇院的《滄海》(1999),陜西歌舞劇院的《司馬遷》(2000),上海歌劇院的《雷雨》(2001,音樂會版)。其中,《屈原》的制作,使該劇從此前施光南在世時的音樂會版完成了向舞臺版邁進的目標。盡管這是施光南為之耗盡心血的一部歌劇,但在藝術上仍有其不足,顯然不如其前一部歌劇《傷逝》更受歌劇工作者和觀眾喜愛。《司馬遷》是陜歌“漢代三部曲”的第二部,其受歡迎程度,似略遜于《張騫》。

《雷雨》的特殊性,在于作曲家莫凡在沒有委約的前提下,根據曹禺的話劇原作,自己編寫劇本、創作音樂的自發行為,直至后來找院團毛遂自薦成功上演。它體現出的文化自覺,也是歌劇界一種少有、甚至罕見的現象。記得音樂會版的演出是在上海的美琪大戲院,時任上海歌劇院院長的何兆華很希望我在觀后能撰文評論,遺憾的是那時我完全不在狀態,辜負了他的期望。2006年,何兆華卸任后,《雷雨》的舞臺版才得以推出。這個版本沒有因為刪去了魯貴和魯大海這對父子而顯得單薄,主要的戲劇沖突圍繞著繁漪展開,其實更接近曹禺的初衷。《渴望一縷清風繚繞》是繁漪出場時的唱段,這個主題也貫穿了她的命運。大量的重唱,使其更歌劇化,更有利于展示人物之間的矛盾和各自的心態,這是話劇難以企及的。從理論上講,歌劇《雷雨》是話劇的簡潔版,而從劇場效果看,它也是話劇《雷雨》的升華。

從推出音樂會版到舞臺版上演之間,莫凡的《雷雨》一度曾看不到推上舞臺的希望,他應葉聰之約,將其改成民樂版,由新加坡華樂團在當地演出。莫凡還與我一起策劃,在異地重排,惜未得成。上海歌劇院于此最該慶幸,該院制作的舞臺版在上海演出后,還赴武漢參加了第八屆中國藝術節,十年后赴英國演出,已然成了劇院的保留劇目。

***

2005年,總政歌劇團的《野火春風斗古城》在北京首演。根據同名小說改編的這部歌劇,是抗戰勝利60周年紀念慶典中的重要演出,也是首都舞臺上多年里難得一見的歌劇盛事。作者將此劇稱為“現代民族歌劇”。胡士平先生注意到這個新穎的提法,認為它與以往的民族歌劇之不同就在于“新鮮”和“現代”,并據此撰寫了評論文章,他對《野》劇的評價,遠在《黨的女兒》之上。

胡士平指出,為走出低谷,也就有了各自不同的實踐,歌劇呈現出多元復雜的狀況。新時期民族歌劇影響較大的作品有《芳草心》和《黨的女兒》,《黨》劇沒有《芳草心》那么幸運,受時代局限,它未能突破“經典”作品的模式。王祖皆、張卓婭如果不是經歷了這兩部戲的創作實踐,也難有《野》劇的成功。

他認為,《野》劇音樂繼承了傳統,又打破了傳統束縛,突破了固有模式,創出了新聲。河北地區的戲曲、曲藝和民歌音調基礎上的優美旋律,與西洋現代音樂的強烈尖銳音響和豐富的和聲融為一體。更精彩的是人物唱段,正面人物的音樂寫得很好,反面人物也沒有簡單化,唱段有特色,形象塑造準確。《永遠的花樣年華》《勝利時再聞花兒香》《不能盡孝愧對娘》《鄉謠》等唱段都堪稱經典。

2007年,《野火春風斗古城》與《雷雨》和《杜十娘》三部歌劇參加第八屆中國藝術節,《野》劇獲“文華大獎”。2009年,該劇的音像制品由上海音樂出版社出版,胡士平作序。他在序文的最后一段,對“現代民族歌劇”再次闡發己見:

現代必須是合乎世界潮流的中國的現代,而不是外國的現代;民族也必須是合乎中國傳統文化的現代的民族,而不是陳舊的民族。什么都不管,只要民族,易;什么都不管,只要現代,也易;什么都要,既要民族,也要現代,難之又難。當代中國歌劇已進入多元發展時代,多元發展就是多元競爭。民族歌劇無疑是其中重要的一元。在市場經濟條件下,民族歌劇已經不是也不可能有閉關鎖國年代靠政府政策支持唯我獨尊的優越條件。民族派、西歐派、先鋒派,以及其他各派,各種風格,各種樣式,要生存,要發展,誰家立得住、站得穩,就看誰家的競爭力了。

胡士平,《中國歌劇史》編委會成員,曾任海政文化部副部長,是民族歌劇《紅珊瑚》的作曲之一。他晚年間的歌劇理論,有反思,有與時俱進,從前引序文中可以看到,也有他自己的觀點。但他大概不會想到,在其身后,對中國歌劇發展的指導政策,又出現了新的變化。這一變化,直接影響了歌劇創作的發展走向和院團的生存。今天看來,他的觀點,也有一點偏頗之嫌,或有修訂的必要。而因不可逆轉的原因,創演了以《黨的女兒》和《野火春風斗古城》為代表的優秀民族歌劇的總政歌劇團,被居其宏稱為一度是“民族歌劇一枝獨秀”的劇團,現已不復存在。2020年最新的消息,該團歷史上創演的抗美援朝題材的歌劇《同心結》,正由四川交響樂團重新制作、復排。這是對抗美援朝70周年的一個紀念,從某種意義上講,也未嘗不是對一個歷史上曾經輝煌、有重要地位的歌劇團的紀念。

***

2008年,一部在國內只演過兩場的《霸王別姬》,因在美國六城市巡演十場而引起關注。攜《霸》劇赴美演出的中央歌劇院,曾于1994年演過這部戲的音樂會版,當時的劇名叫《鬼雄》。演出后的繼續推進是極其艱難的,盡管該劇的作曲蕭白為此找到了文化部主管院團創作的副部長,也是收效甚微。十余年的歲月里,蕭白幾乎已對此戲的上演不再抱任何希望,卻于絕處逢生,遇到了一位海外知音,邀請《霸》劇赴美演出。激動之下,蕭白將此劇的總譜和演出制作權無償送給了對方。2010年,中央歌劇院攜此劇參加第九屆中國藝術節(也征得了版權方的授權),獲“文華大獎”。

蕭白在《我的歌劇創作三原則》一文中強調:必須是歌劇的,必須是民族的,必須是觀眾的。《霸》劇選用了兩種古代漢族留傳下來的調式作為貫穿人物情節的音樂語言,一是千年不變的基礎構架——五聲音階,在宮商角徵羽的互相轉換與擴展中,打上中國印記;二是運用更為古樸的雅樂與蒼涼的燕樂混合而成的“燕雅混合九聲調式”,強化了時代色彩。三個主要人物:項羽,張揚、不屈,用了以三全音為特征的主題音調;虞姬,溫柔善良、忠貞純潔,用了五聲調式的級進音程組成的主題;韓信,柔中有剛、能屈能伸,用了七聲調式和跳進的音程為主題。從戲劇結構上看,人物清楚,故事簡潔,矛盾集中,對比強烈。人物只有三個,性格明確,關系清楚,不重情節,不搞懸念,重在內心揭示。兩幕戲,一冷一熱,一紅一白,前后因果。作曲家特別談到他在宣敘調寫作上的探索,寫《仰天長嘯》時,做了八種實驗,寫《霸》劇時,只做了兩件事,把非常必要的敘述性語言盡量地詩化韻化,十分注意字的四聲走勢和詞組重音。

都是經驗之談,而今寫歌劇的人未必都會想到這些。

而今,連“多元”這樣的詞,在歌劇界都顯得有點陌生了。