江蘇濱海LNG碼頭總平面布置設計要點

吳永強,樸 正

(中交第一航務工程勘察設計院有限公司,天津 300222)

引 言

隨著江蘇省快速發展低碳經濟,建設生態、宜居城市和節能減排,對清潔能源天然氣的需求量急劇增加。同時,江蘇省天然氣季節調峰能力嚴重不足,特別是缺少事故應急保障氣源,冬季“氣荒”問題十分突出, 擬建的江蘇濱海LNG項目是解決江蘇地區調峰氣源和應急補充氣源的重要保障,是優化江蘇省天然氣供氣結構的首選方案。

1 工程簡述

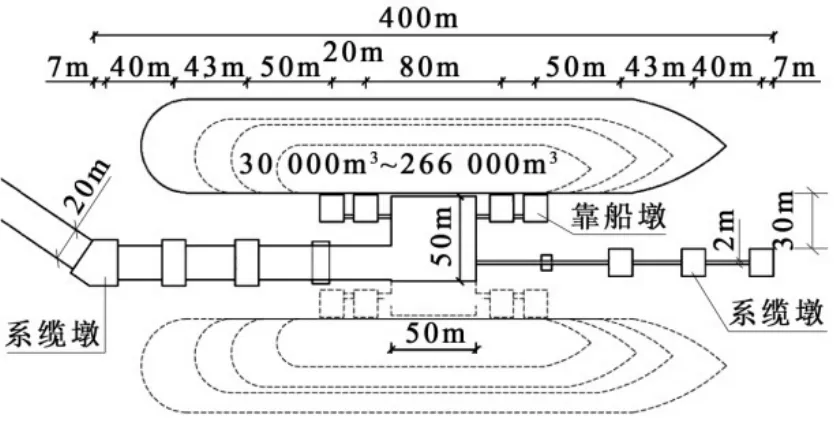

本工程年設計接卸 LNG船舶能力為 300萬 t(近期),新建LNG泊位1個,碼頭設計船型為8萬~26.6萬m3LNG船舶,為考慮近、遠期結合,LNG碼頭采用雙側靠船布置,碼頭與棧橋呈“L”型,近期泊位布置碼頭北側,碼頭長度為400 m。碼頭距離防潮大堤450 m,通過棧橋與防潮大堤連接。遠期規劃LNG碼頭布置在LNG碼頭南側,碼頭南北兩側LNG船舶共用系纜墩。為LNG碼頭提供掩護條件以及考慮 LNG碼頭南側港口預留區發展,擬建LNG碼頭南側布置長約2 510 m防波堤,堤頭布置在約-8 m等深線位置,口門寬度700 m,堤頂高程為4.0 m。本工程航道通航寬度取320 m,航道設計底高程為-14.9 m。濱海港區已建10萬t級航道通航寬度為240 m,航道底高程為-14.5 m,航道邊坡 1:4。進出港航道需要加寬、浚深、延長才能滿足本工程建設需要。

工程所處的海岸是侵蝕性粉沙質海岸,海岸的海床在水動力作用下不斷遭受侵蝕,近岸等深線隨時間變化而逐步向岸移動,海底坡度逐步變陡,海床呈現橫向及深度的變化。通過多年研究成果顯示,-15 m以深海底基本穩定,15 m以淺海底仍處于侵蝕過程中。深水臨岸是蘇北地區建港條件相對優良的岸段,在此建設本項目是可行的,但也存在浪大、流急、含沙量高的特點。工程海域常風向為SE向,強風向為NE向,該向≥7級風出現頻率為0.27 %。常浪向為ENE向,強浪向為NE向,該向H4%≥1.3 m的波高出現頻率為0.95 %。海域潮流屬規則半日潮流,流速較大。大、中、小潮垂線平均流速分別為1.2 m/s、1.0 m/s和0.7 m/s左右。本海域基本上沒有外來泥沙來源,水體的含沙量主要為近岸泥沙沖刷后向兩側和深水區擴散的泥沙。-5 m等深線附近平均含沙量為0.98 kg/m3,-10 m等深線附近平均含沙量0.58 kg/m3,-20 m以外水深平均含沙量不足0.1 kg/m3,含沙量由岸向海逐漸遞減。

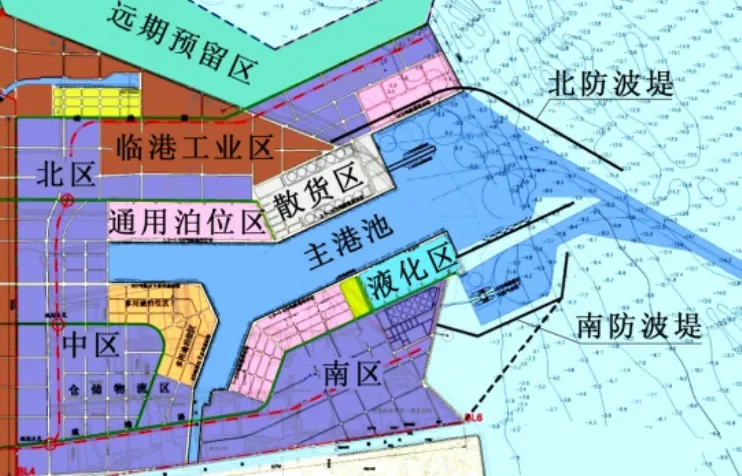

圖1 濱海港區規劃

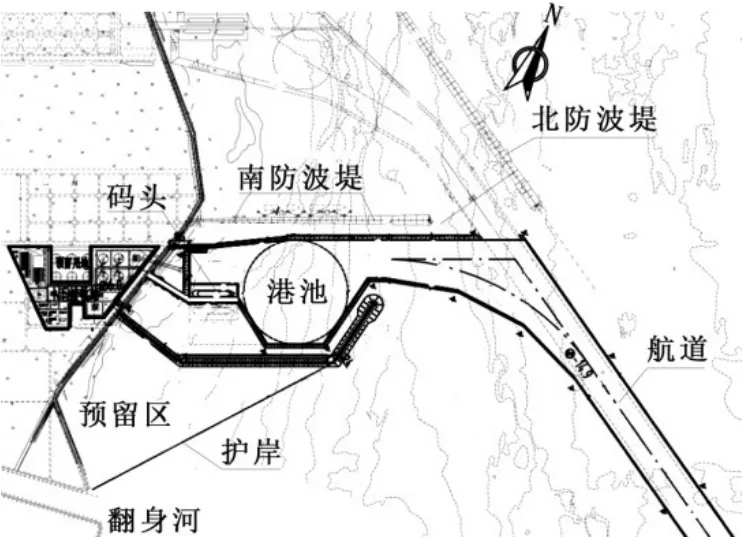

圖2 總平面布置示意

2 海岸穩定性分析

碼頭區所處的海岸是侵蝕性粉沙質海岸,自1855年黃河北歸山東入海之后,大量陸域泥沙來源斷絕,海床在水動力作用下不斷遭受侵蝕,近岸等深線隨時間變化而逐步向岸移動,海底坡度逐步變陡,海床呈現橫向及深度的變化。通過多年研究顯示[1],-15 m以深海底基本穩定,-15 m以淺海底仍處于侵蝕過程中。水下岸坡由于侵蝕內移,坡度變陡,并形成侵蝕陡坎。陡坡段侵蝕下切較快,年下蝕率為0.25~0.56 m,而緩坡段相對較慢,年下蝕率在0.15 m。

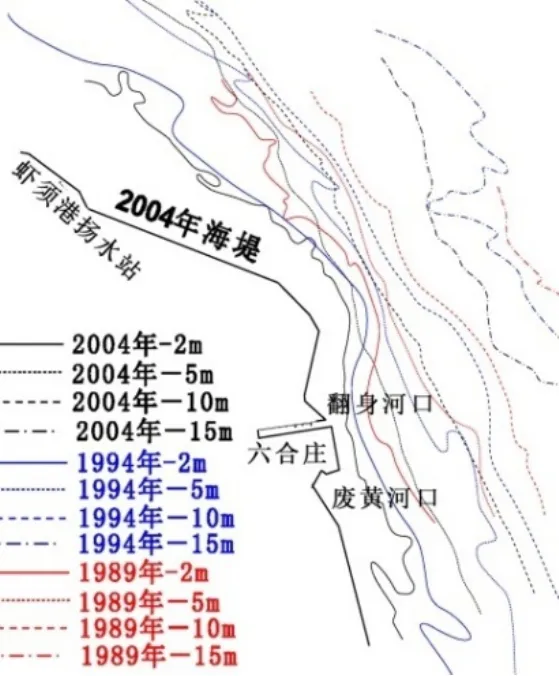

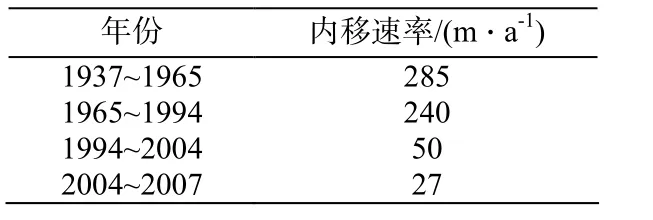

根據近百年岸灘侵蝕地形資料,結合-10 m等深線變化,受波浪、潮流海岸動力共同作用下,廢黃河三角洲海域水下等深線內移,但侵蝕內移速率進一步趨緩(見表 1),該海岸侵蝕的變緩規律為LNG碼頭建港穩定性分析提供必要條件。

圖3 16年間廢黃河三角洲等深線變化

表1 -10 m等深線內移速率

3 碼頭平面布置

本工程近期建設 1個最大靠泊船型為 26.6萬m3 的LNG泊位,同時遠期預留1個26.6萬m3的LNG泊位。國內傳統的LNG布置為“蝶”形布置,近遠期考慮單側串靠型布置,受工程水域限制,工程近、遠期建設采用“一”字形雙側靠船的方式,如圖4。

圖4 碼頭平面布置示意

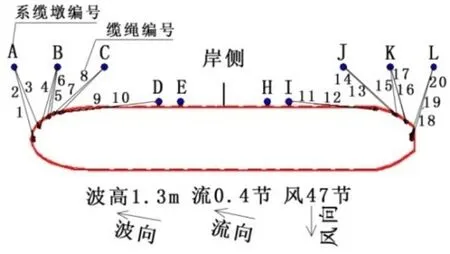

為獲得較優的碼頭平面布置,結合OCIMF的理論,并運用OPTIMOOR設計軟件,對滿載、壓載兩種不同情況下船舶的靠泊系纜力進行分析,通過計算,碼頭平面布置各纜繩的系泊條件較好,能夠滿足使用要求。

圖5 LNG船舶纜繩布置示意

4 防波堤布置

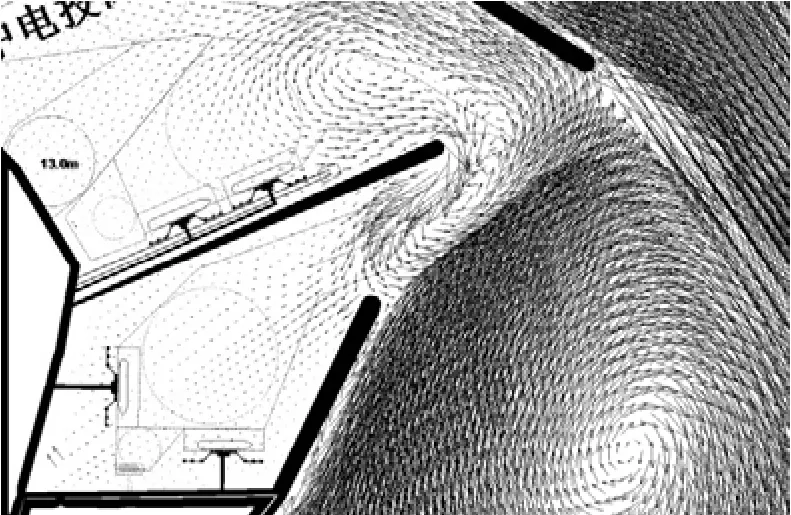

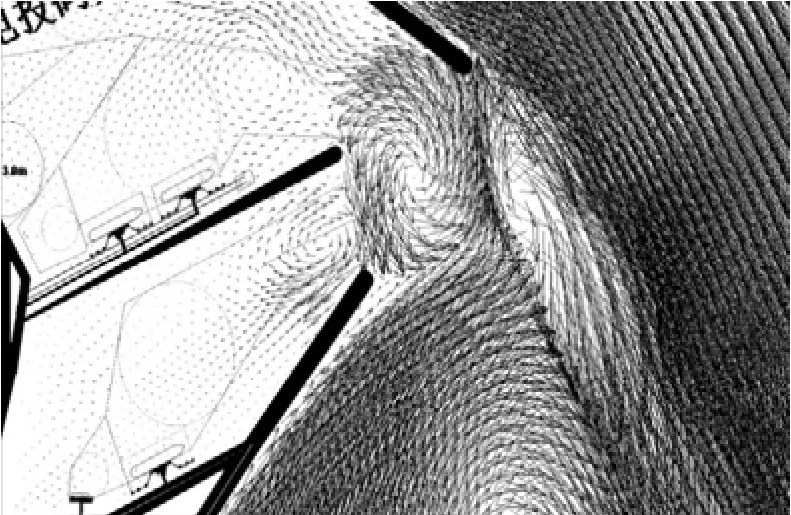

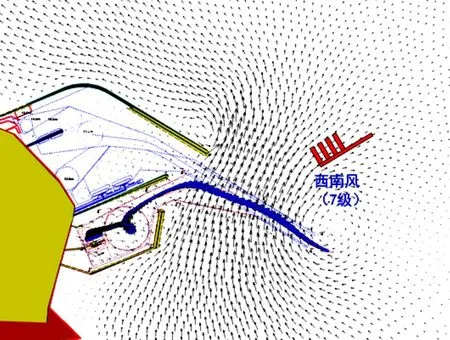

中電投已建的濱海港區南、北防波擋沙堤堤頭位置分別為-10 m、-14 m,新建LNG碼頭防波擋沙堤如布置-10 m,將把口門流場調整到中電投防波堤口門(見圖6、圖7),通過堤頭布置在-6 m、-8 m、-10 m不同位置的相關潮流泥沙數模研究以及對已建防波堤及翻身河口等已建設施周邊的影響分析,確定防波擋沙堤堤頭布置在-8 m等深線。

圖6 工程區局部流態示意(堤頭-6 m)

圖7 工程區局部流態示意(堤頭-10 m)

口門寬度按600 m、700 m、800 m分別進行波浪數值模擬和操船通航研究,口門寬度為800 m,雖然船舶通航較為順暢,但NE、ENE向入射和經過北防波擋沙堤的繞射到 LNG港池內波浪較大,泊穩不利,同時進入港池內泥沙也較大;口門寬度為600 m,港內泊穩有所改善,進入港池泥沙相對較少,但通航安全受到影響。結合相關試驗研究,在港內泊穩和船舶通航安全平衡中確定口門寬度為700 m,進而確定防波擋沙堤布置。

圖8 操船模擬(滿載靠泊)

5 通航安全分析

濱海港區已建有南、北防波擋沙堤,在口門產生的橫流一定程度上影響 LNG船舶的航行。濱海港區進港航道最大橫流流速為1.6 m/s,主要出現在西北流時期,橫流流速超過1.5 m/s的歷時為3小時;濱海港區主航道向 LNG進港航道轉折區域東南、西北流時最大橫流速度分別為 1.24 m/s和1.2 m/s,橫流流速超過1.0 m/s的歷時分別為1.5和2.0小時。進港航道口門段東南流和西北流期間最大橫流流速分別為 1.1 m/s和 0.6 m/s,橫流超過1.0 m/s的歷時為1.5小時。

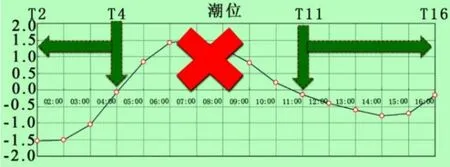

根據潮流泥沙數值模擬報告[4]的流場數據,結合操船模擬試驗,建議在白天T2~T4,T11~T15之間通過,(其中 T4時段流速最緩,是通航的最佳時機),而有渦旋期間則不要通航。(部分成功的試驗關鍵是掌握當時當地準確的流,而在實踐中很難做到,因此不建議在T5~T9之間通航,否則在航道轉彎處易發生船身受海流不均,開始搶流,之后流變,難以預判,導致增加通航風險)。采取船舶候潮候流,選擇最佳潮流窗口區通航,解決在強潮流自然條件下的通航安全問題。

圖9 候流通航潮位時段示意

6 泥沙淤積分析

6.1 泥沙來源與淤積形式

工程區所處的廢黃河三角洲岸段屬缺沙的侵蝕性海岸,被沖刷的泥沙隨潮流運動向兩側輸移。在波浪作用下實際的沿岸輸沙量較小,濱海港區南、北堤建設后,近岸淺灘及水下岸坡表層活動性較強的粗化層泥沙被攔截在防波擋沙堤根部,對口門及口外航道沒有直接影響。防波擋沙堤附近的水下岸坡多裸露著質地密實的廢黃河三角洲沉積,正常天氣條件下岸坡表層零星分布的粗化層泥沙對港內、外航道淤積也沒有直接影響。因此,濱海港區航道與擬建 LNG港池航道的淤積主要為懸沙淤積,淤積的泥沙為海床侵蝕過程中進入水體的細顆粒懸浮泥沙,其平均中值粒徑0.01 mm左右。

6.2 港池、航道泥沙淤積分析

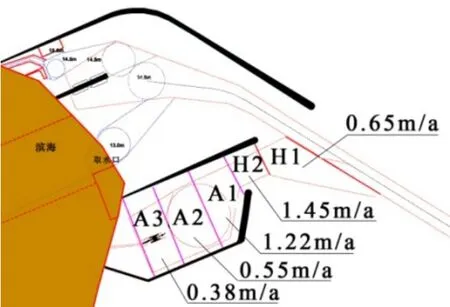

圖10 港池淤積分區

濱海港區外航道區域的泥沙淤積屬潮流流經航道時的懸沙落淤。處于防波擋沙堤掩護區內的內航道則為漲潮渾水進入攔沙堤口門后的沿程落淤。LNG港池、航道緊靠濱海港區南側,其進港航道與港池的泥沙淤積形式與10萬t級航道一致,屬于懸沙落淤。在港內航道泥沙沿程落淤過程中,水體含沙量逐漸減小。2012年7月實測資料顯示防波堤外側最大含沙量可到1.39~2.05 kg/m3左右,平均含沙量為0.9 kg/m3左右;口門附近最大和平均含沙量分別為0.88 kg/m3、0.41 kg/m3;渾水進入港池后在港內泥沙沿程落淤過程中,水體含沙量逐漸減小,至港池中部平均含沙量減少至0.21 kg/m3、至港池南側LNG的回旋水域平均含沙量僅為0.06 kg/m3,即反映水體懸沙沿程落淤過程中含沙量遞減的現象。另泥沙沿程落淤過程中,淤積泥沙粒徑也會逐漸變細。港內懸沙中值粒徑在0.006~0.011 mm之間。

正常天氣條件下,進港航道的泥沙淤積主要由東南流帶來的懸沙在北堤掩護區內的落淤和西北流期間沿堤水流攜帶懸沙在口門處的懸沙落淤;短期大浪作用下,波浪對北堤、LNG堤深水段的局部沖刷在防波擋沙堤阻水作用下沿堤向深水區運動,產生短時期高強度淤積。

盡管大風浪作用期間工程區海域水體含沙量顯著增大,但由于大浪作用時間短暫,所引起的航道、港池淤積均不超過10 cm。因此,對于細顆粒泥沙淤積來說,大風浪作用期間的泥沙驟淤問題并不嚴重。

7 結 語

江蘇濱海 LNG碼頭工程是在國內侵蝕性粉沙質海岸上擬建的第一個 LNG碼頭,本文通過相關侵蝕性粉沙質海岸研究成果,論述了 LNG碼頭建設的穩定性分析;結合相關數模、物模和操船模擬確定口門的布置,采取候流、候潮解決 LNG船舶在強潮流自然條件下的通航安全;受水域限制,本工程考慮近、遠期雙側靠船,為類似工程提供借鑒。