新型基礎測繪思考與實踐

——以山東省為例

凌曉春

(山東省國土測繪院,山東 濟南 250102)

1 新型基礎測繪概述

基礎測繪是為經濟建設、國防建設和社會發展提供地理信息的基礎性、公益性事業,是經濟社會可持續發展的重要支撐。2000年以后,基礎測繪產品類型、標準規范、技術體系、服務內容、生產組織方式等趨于成熟。伴隨著經濟發展進入新常態[1],基礎測繪向信息化測繪體系發展進度不斷加快[2]。2015年國務院批復的《全國基礎測繪中長期規劃綱要(2015—2030年)》中第一次明確提出了新型基礎測繪的發展思路[3-5],提出到2030年,全面建成新型基礎測繪體系,基礎測繪發展面臨了新的考驗。

1.1 新型基礎測繪發展背景及必要性

新常態下,基礎測繪的需求環境也發生了顯著變化。從國際上看,測繪地理信息工作初步實現由以地圖生產為主向以地理信息綜合服務為主的轉變。從國內來看,區域協調發展、生態文明建設等要求基礎測繪服務鏈條進一步延伸,需要加快培育地理國情監測[6-7]、應急測繪等業務,建立統一的多尺度多類型融合的國家地理空間框架數據庫[8-10],形成以新型基礎測繪、地理國情監測、應急測繪為核心的完整測繪地理信息服務鏈條,具備為經濟社會發展提供多層次、全方位服務的能力。

1.2 新型基礎測繪主要特征

新型基礎測繪根本特征可以歸為6個方面的新要求。一是工作范圍“新”,由陸地向海洋、周邊乃至全球延伸。二是工作重點“新”,由基礎數據采集逐步轉變為基礎地理信息動態更新[11]與服務等為主。三是技術手段“新”,廣泛采用互聯網或物聯網、大數據等先進的技術手段進行基礎數據實時更新[12]。四是組織模式“新”,由按照工序生產組織模式,轉變為測繪一體化集成、多級分工協同、多部門信息共享協作[13]等方式。五是成果形式“新”,由提供傳統的控制點成果和“4D”數據產品,轉變為可提供高精度的實時定位,按需定制地形圖、專題圖。六是服務方式“新”,由只能提供紙質圖或數據產品,轉變為提供網絡化的數據下載、地圖服務、平臺服務、衛星導航定位服務,以及多種形式的定制服務等。

1.3 新型基礎測繪關鍵技術

(1)遙感影像數據實時快速處理[14]:實現各類平臺下遙感數據的實時獲取、傳輸、處理、信息提取和實時下傳,滿足應急管理等工作對高時效性信息服務需求。

(2)高分辨率遙感影像信息提取[15]:以多源遙感影像為處理對象,研究新的圖像分割與分類算法,突破遙感信息提取和地物識別的瓶頸,促進高分辨率遙感數據的廣泛應用。

(3)室內外連續導航與位置服務:開展導航與位置服務技術研究,通過多傳感器集成和數據融合算法的研究,實現高精度室內導航定位。

(4)真三維時空數據庫技術:面向實景中國建設需求,實現海量、多維、多尺度、多分辨率、多時態空間數據的一體化組織、存取、索引,無級比例尺信息處理和動態可視化。

(5)基礎地理信息數據動態更新:突破多源數據的精確配準、變化信息快速識別與提取、地理信息級聯更新、增量更新與歷史數據保存等關鍵技術[16-18]。

2 山東省新型基礎測繪發展思考與技術路線設計

山東省積極應對新常態下省級基礎測繪轉型升級面臨的新挑戰,在《山東省“十三五”基礎測繪規劃》中將實現動態更新基礎地理信息數據庫作為新型基礎測繪發展的突破口,從技術體系、生產流程、組織模式、質檢方式開展探索,實現全省基礎地理信息數據庫更新新模式,達到縮短更新周期、增加更新頻率、豐富數據內容、提升更新效率的目的。

2.1 新型基礎測繪發展方向思考

為落實《山東省“十三五”基礎測繪規劃》提出的省級基礎地理信息數據庫地形要素數據年度更新的目標,必須改變傳統的以幅為單位、全要素采集、全數外業調繪、制圖與入庫數據同步生產的作業模式,在更新模式、技術標準、技術方法、組織方式等方面大膽突破,簡化生產流程,重點從圖庫一體化更新、分要素更新、增量更新、融合更新、網格化更新、聯動更新等方面進行技術探索,形成以“實現年度更新,最大程度借鑒融合地理省情和行業專題資料,自動發現變化基礎上的分要素更新”為總體技術框架,構建多尺度、多類型融合、多要素按需組裝的新型基礎測繪生產體系。

2.2 總體技術路線

山東省新型基礎測繪生產總體技術路線是:利用機載LiDAR點云數據,經過分類、模型構建等處理,形成數字高程模型數據更新成果。利用航空、航天遙感影像數據,基于已有或新制作的數字高程模型數據,經過正射糾正、勻光勻色等處理,形成數字正射影像數據更新成果。對原始數字線劃圖數據進行預處理,建立地形要素生產數據庫,基于生產數據庫,結合數字正射影像數據、專題資料、地面點云成果進行地形要素更新,形成地形要素數據庫更新成果,最終實現全省基礎地理信息數據庫的年度更新(圖1)。

圖1 山東省新型基礎測繪總體技術路線圖

3 山東省新型基礎測繪生產實踐

3.1 數據生產模式

(1)更新模式上由采集更新向整合、融合更新轉變,實現了基礎測繪與大比例尺基礎地理信息數據、地理國情普查數據[19]、地理國情普查統計分析數據[20]、地理省情監測數據、地理信息公共服務平臺框架數據和行業專題資料的融合(圖2)。

圖2 山東省多源基礎地理信息數據融合效果圖

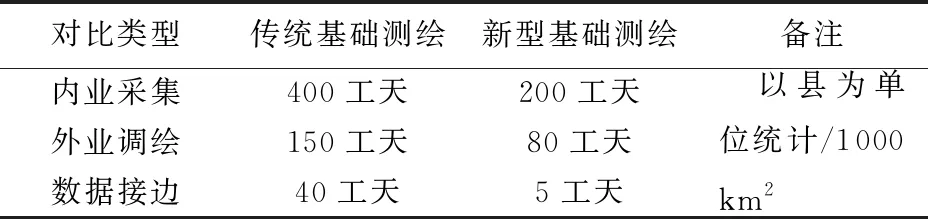

(2)技術標準上由偏向制圖向面向實體、弱化制圖、簡化表達轉變,由無選擇更新、全數調查、紙質調繪和圖庫兼顧采集向增量式更新、全數字化調查和自動化制圖轉變。取消分圖幅的生產與數據組織方式,以縣域為單位、以河流、道路等線狀地物為界,同時兼顧地物的完整性劃定全省統一的基本作業單元(圖3);刪除“地類界、水系交匯線、水系邊線、道路邊線、各類注記”等制圖輔助要素;將名稱注記對應的非實體要素統一歸并為“地理單元”類;按照相近要素合并原則整合部分要素類(如:通車水閘、不通車水閘合并為水閘)。調整后,山東省一級圖形要素個數由696個減少為319個,作業效率大幅增加(表1)。

圖3 山東省地形要素更新作業網格劃分

表1 山東省新型基礎測繪作業效率對比情況

對比類型傳統基礎測繪新型基礎測繪備注內業采集400工天200工天外業調繪150工天80工天數據接邊40工天5工天 以縣為單位統計/1000km2

3.2 新型基礎測繪生產關鍵技術

主要包括4方面關鍵技術,包括:“基于地形要素數據庫的自動化制圖技術、分布式作業增量更新技術、橫向、縱向聯動更新技術、基于遙感影像等多源信息的變化發現技術”。

(1)基于地形要素數據庫的自動化制圖。對比、分析地形要素數據庫標準及制圖數據標準,編制制圖數據符號方案,從信息完整表達、符合使用習慣等角度制定滿足應用、圖面表達美觀的制圖數據標準,開發具有數據分幅、投影轉換、輔助圖形生成、轉換方案配置、圖廓整飾生成等功能的制圖數據轉換程序,實現基于地形要素數據庫自動轉換制圖數據(圖4)。

圖4 自動制圖流程圖

(2)分布式作業增量更新技術。分布式作業增量更新技術研究,主要解決2個關鍵問題,一是開發支持增量更新的作業平臺,按照作業網格進行分布式的數據生產,二是建立支持增量更新的模型,在數據唯一編碼的約束下,約定數據更新標識、記錄變化信息(圖5)。

圖5 分布式增量更新作業流程圖

(3)聯動更新技術。制定統一的數據標準,實現地形要素數據庫與平臺框架數據庫聯動更新、地理國情數據庫橫向聯動更新(圖6)和省、市、縣三級地形要素數據庫縱向聯動更新(圖7)。

圖6 橫向聯動更新流程圖

圖7 縱向聯動更新流程圖

(4)基于遙感影像等多源信息的變化發現技術。多源遙感影像經過幾何配準、輻射校正與圖像增強與濾波等數據預處理,從光譜特征、空間特征、紋理特征、高度特征等多個方面提取兩期影像的特征信息,提取變化信息,剔除偽變化和細小變化的信息,最終獲取變化信息(圖8)。

圖8 多期影像變化提取流程圖

3.3 新型基礎測繪數據智能化管理

在數據生產階段,開發了山東省信息化測繪生產管理系統,將新型基礎測繪生產涉及的部門包括生產管理部門、技術管理部門、作業部門、質檢部門均納入管理流程,實現從生產管理、數據流轉、質量控制的全流程智能化管理。在成果管理階段,從基礎架構、基礎平臺、庫體建設和系統功能改造等方面全面優化升級基礎地理信息數據庫,實現新型基礎測繪數據、潮間帶及近海水下地形測繪數據、激光點云數據、數字高程模型數據、元數據和業務管理數據的檢查、入庫、更新、制圖與對外服務。

3.4 新型基礎測繪多元化服務

山東省基礎測繪對外服務從提供“3D”產品、測量控制點基礎上,逐步向提供高精度實時北斗導航定位服務和智能化地圖服務轉變。山東省建成了由124個站點構成的北斗衛星導航定位基準站網,實現軟硬件設備的全部國產化,在全國率先實現全省陸域范圍基于北斗(含北斗三號)并兼容其他衛星導航系統的高精度定位基準7×24h不間斷服務,實現了全省陸域及近海島嶼的無縫覆蓋,免費向社會提供實時、高精度北斗衛星導航定位基礎性服務。開展智慧地圖數據庫建設,改造現有地圖編制工藝,實現基于數據庫的公開地圖快速制圖;編制網絡版地圖標準樣圖,根據用戶需求提供不同尺度和專題的標準地圖服務。

4 結論

在國家新型基礎測繪要求基礎上,山東實施新型基礎測繪工作在內容拓展、組織生產、成果管理和對外服務等方面進行了有效探索,形成了可復制推廣的經驗。

(1)在更新模式上,由采集更新向整合更新、融合更新方向發展。整合全省30余個省級政府部門專題數據資料,融合各市縣大比例尺基礎地理信息數據,借鑒互聯網進行變化信息發現,從多個維度和層次實現對數據的整合與融合。

(2)在技術標準上,統籌地理信息公共服務平臺、地理省情監測以及應急測繪服務等應用需求,改變傳統偏制圖的技術標準,逐步向面向對象的實體要素方向轉變。建立起包含“地形要素數據標準、地形要素技術規定、地形要素制圖標準、地形要素數據質量檢查與驗收規定”等一系列地方規范的省級基礎地理信息更新技術標準體系。

(3)在技術路線上,全面優化更新技術流程,采用基于網格和要素的增量更新技術,減少更新環節,建立更新有記錄、質量可追溯的增量更新技術體系,提高了更新效率。

(4)山東省新型基礎測繪實施過程中,在遙感影像變化識別準確率、省市縣協同更新等方面仍存在一定不足,需在下一步工作繼續改進提高。

——山東省濟寧市老年大學之歌