四川省農用地集約利用對農民收入增長的影響研究

周志偉

摘要:在經濟發展人地矛盾突出的背景下,農用地利用方式由傳統粗放利用轉向規模集約利用轉變。文章基于四川省2002-2017年的時間序列數據,通過建立無約束VAR模型,從動態視角探究農用地集約利用與農民收入的內在關系,研究結果表明:2002~2017年間四川省農用地集約利用水平不斷提升;上期農用地集約利用水平提高1%,當期農民收入和農用地集約利用水平分別上升0.5235%、2.1346%。

關鍵詞:農用地集約利用;農民收入;VAR模型

一、引言與文獻回顧

隨著市場經濟發展進入深水區,四川省農業生產經營方式落后、資金技術投入不足等問題使得農村經濟發展進入瓶頸階段,農民收入增長缺乏前進動力。2017年中央一號文件強調新常態下推進農業供給側結構性改革,要以增加農民收入為主要目標,以提升農業供給質量為主攻方向,依靠提高土地產出率和資源利用率,促進農業經濟發展轉型。

在土地需求膨脹與農用地數量有限性的背景下,促進農村經濟發展的關鍵是轉變土地利用方式,提升集約利用水平,通過引導資源要素有序流入農村,增加單位面積農用地產出率。劉順濱、王團真等(2015)利用福建省2001~2013年時間序列數據,采用C-D生產函數研究生產要素投入對農業發展的影響,結果表明在福建省耕地資源稟賦條件約束下,勞動力、化肥投入對農業總產出的貢獻率最高,可見在有限的土地上投入更多的技術、資金能有效提高土地產出率,是促進農民增收的重要途。尹春麗(2014)通過計量分析得出河南省農用地集約利用水平與農民收入為雙向Granger因果關系,且農用地集約利用水平對農民收入的解釋效用隨時間變化而增強。為充分發揮農用地集約利用對農民收入的促進作用,汪菲(2012)認為政府應該制定長期政策促進農用地集約利用發展,助力農民收入增長,防止短期負沖擊;潘竟虎(2011)認為農用地集約利用發展方式應該與區域的自然環境、經濟水平相適應,因地制宜發揮資源稟賦優勢。

當前學者對農用地集約利用與農民收入之間的關系進行了深入研究,但利用時間序列對兩者之間長期動態關系進行研究較少。因此,本研究以四川省2000~2017年數據為基礎,探究農用地集約利用與農民收入之間的相互作用關系,為提高四川省農用地利用效率、促進農民增收提供政策建議。

二、指標選取與數據來源

(一)指標選取

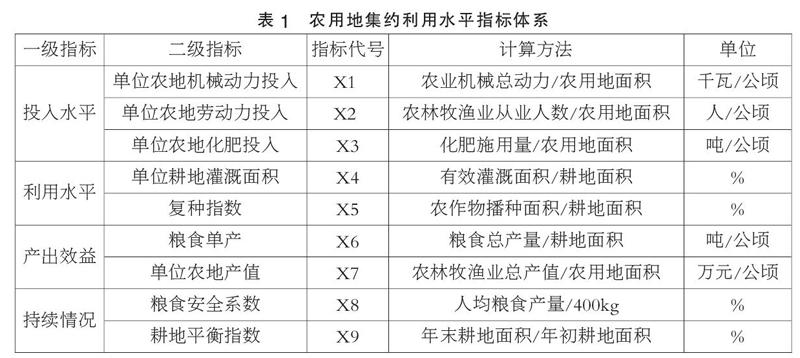

農用地集約利用評價目標是根據集約度的時空分布規律改進農用地利用方式,實現土地綜合效益螺旋式上升和持續性發展。由于當前農用地集約利用評價沒有固定指標體系且涉及范圍較廣,本文將借鑒學者原有研究模型建立全新的評價體系(見表1)。

(二)數據來源

本研究所使用的數據來自于四川省統計年鑒、四川農村年鑒、中國統計年鑒,時間區間為2002~2017年。為了更好反映農用地集約利用與農民收入的關系,選取農民人均純收入(Y)與農用地集約度(I)作為評價指標。農民人均純收入指農民收入扣除稅收、費用等支出后的純收入;農用地集約度指運用熵值法計算得出的集約綜合得分。為了反映經濟變量的彈性,消除數據內在的異方差,實證分析中對農民人均收入(Y)和農用地集約度(I)取對數處理,分別為LNY和LNI。

三、實證分析與檢驗

(一)四川省農用地集約水平綜合測算

由表2可知,四川省農用地集約利用總體發展水平較低,但集約利用水平高速上升,2002~2017年間農用地集約度從0.0346上漲到0.1108,年增長率達14.67%。子系統方面,產出效益分值為農用地集約度增長貢獻度最大,1998~2013年間占農用地集約度的比重從8.4%上升到37.8%。

通過SPSS17.0的Kendall相關性分析可知,投入水平與產出效益之間存在明顯正向相關關系,相關系數為0.883。因此提高產出效益的關鍵是優化投入水平規模和結構。

(二)農用地集約利用與農民收入動態計量分析

1.?單位根檢驗

對經濟數據進行分析前首先檢驗單個變量的平穩水平,本文采用單位根檢驗法,并建立檢驗模型:

ΔYt=α+ρYt-1+γt+βiΔYt-i+εt

其中Yt為t期的變量取值,Yt-i為i階滯后項,t為時間趨勢項,βi為未知參數,p為滯后期數,εt為隨機干擾項。單位根檢驗的原假設為:H0:ρ=0;備擇假設為:H1:ρ<0。

由表3可知,在a=0.05顯著性水平下,變量LNY、LNI的ADF單位根檢驗統計量小于臨界值,且P值分別為0.0346、0.0388,小于0.05,故拒絕原假設,檢驗模型中沒有單位根,原變量均為平穩序列。

2.?無約束VAR模型分析

為了反映農用地集約利用與農民收入的長期關系,可以建立無約束VAR模型進行分析。首先根據AIC和SC的統計量確定VAR模型中的滯后階數,由表4可知AIC和SC最低時對應的lag值為4,則VAR模型滯后4階。

根據eviews6.0輸出結果可得VAR矩陣:

此時LNYt的可決系數為0.99976,LNIt的可決系數為0.99287,模型的AIC和SC分別為-8.815916和-8.088556,整體效果較好。根據VAR模型輸出結果可知,農民收入和農用地集約利用水平受滯后四期的影響,其中上期農民收入增長1%,當期農民收入和農用地集約利用水平分別下降-1.0016%、-1.2314%;上期農用地集約利用水平提高1%,當期農民收入和農用地集約利用水平分別上升0.5235%、2.1346%。

四、結論與討論

根據實證分析與檢驗結果,可以得出下列兩點結論:一是四川省農用地集約利用總體發展水平低下,且增長不平穩,增長過程中有下降停滯的狀況出現。二是四川省農用地集約利用水平和農民收入受滯后期的影響明顯。可根據前期農用地集約利用水平和農民收入狀況預測未來波動變化規律,加強對異常波動情況的監測和調控。

四川省農用地集約利用水平增長不平穩,產出效益波動明顯,因此需要加強農業生產風險防范,實現產出效益穩定。第一,提升農民風險防范意識,建立起風險預警機制,對可能造成農業生產損失的風險因素進行量化評價,并實時跟蹤風險的走向,進行風險分散和轉移。第二,通過完善農業保險體系轉移風險,由政府提供一定比例保費減輕農戶負擔,促進農業生產安全。第三,加強農業生產風險控制,一旦發生不可避免的損失,需要通過提前自救、生產小組互助等方式減少風險對產出效益的沖擊強度。

四川省農用地集約利用對農民收入的促進作用存在滯后期,因此需要從長期的角度來考察農用地集約利用對農民收入的影響。政府在制定促進農用地集約利用的政策時應以長期政策為主,短期政策為輔,在保證正向效應持續性。

參考文獻:

[1]劉順濱,王團真,范凌,王巧燕.福建省農業投入對農業發展影響的實證分析[J].科技和產業,2015(07).

[2]尹春麗,宋文博,范慧平,郭子龍,王楊,孟慶香.河南省農用地集約利用與農民收入增長關系動態計量經濟分析[J].水土保持研究,2014(05).

[3]汪菲,楊德剛,王長建,劉云同,張文彪.農用地集約利用變化與經濟增長的動態計量分析——以新疆拜城縣為例[J].干旱區地理,2012(06).

[4]潘竟虎,鄭鳳娟,楊東.甘肅省土地集約利用與經濟發展的時空差異分析[J].資源科學,2011(04).

(作者單位:南京農業大學公共管理學院)