多維度健全涉漁基層執法全鏈條

莊嘉

近年來,涉漁違法儼然是漁政行業重點整頓的絕對焦點與主攻難點。電魚、炸魚、毒魚、地籠網、非法從事遠洋漁業、無證捕魚等涉漁違法活動成了全國漁政監督管理部門嚴打的重點對象。遠有遍布各地的中國漁政亮劍2018系列和2019系列專項執法,近有全國人大常委會推動的漁業執法專項檢查。在史上最嚴執法的背景下,《漁業法》修訂拉開了序幕。

2019年8月底,農業農村部組織開展了《漁業法修訂草案》(以下簡稱:《草案》)向社會公眾征求意見工作,廣聽民意,以期修法更契合現實頑疾的破解。總的來說,《草案》第六章“監督管理”及第七章“法律責任”為漁政監督管理機構、漁政執法人員提供了更易操作的執法依據和罰則方案,意義重大!

亮點1:提標準升成本 由“粗”到“細”納入法制監管

現行的《漁業法》亦稱“86漁業法”,歷經2000年、2004年、2009年、2013年四次修正。根據《漁業法》第38條規定,“使用炸魚、毒魚、電魚等破壞漁業資源方法進行捕撈的,違反關于禁漁區、禁漁期的規定進行捕撈的,或者使用禁用的漁具、捕撈方法和小于最小網目尺寸的網具進行捕撈,或者漁獲物中幼魚超過規定比例的,沒收漁獲物和違法所得,處5萬元以下的罰款;情節嚴重的,沒收漁具,吊銷捕撈許可證;情節特別嚴重的,可以沒收漁船;構成犯罪的,依法追究刑事責任”。據此,對炸魚、毒魚、電魚等涉漁違法行為的罪高罰款數額是“5萬元”。

然而,隨著我國經濟總量的持續走高,物質生活水平的日益提升,“5萬元的罰款”早已無法達到震懾從事非法捕撈等涉漁違法活動的不法分子的效果。據國家發改委副主任寧吉喆介紹,“2018年,我國GDP已達90.03萬億元,人均GDP達到6.46萬元”。顯而易見,現行《漁業法》對涉漁違法活動的罰則存在處罰力度低、震懾力弱等問題。

2019年3月下旬,農業農村部新聞辦公室在漁政執法工作專題新聞發布會上通報了2018年漁政執法的十大案例。通看十大案例,不難發現,除了構成《刑法》第340條非法捕撈水產品罪之外,行政處罰對違法犯罪分子的震懾效果有明顯的局限性。以“閩某漁運60729”伏季休漁期銷售非法漁獲物案為例:福建省連江縣海洋與漁業執法大隊查獲“閩某漁運60729”在禁漁期內銷售非法捕撈漁獲物13.23萬公斤。連江縣海洋與漁業執法大隊遂根據《福建省實施〈中華人民共和國漁業法〉辦法》等規定,對涉案漁船作出罰款5萬元、沒收漁獲物的行政處罰。從中我們看到了一組數字對比,即“13.23萬公斤”與“5萬元罰款”。一個是非法捕撈漁獲物數量之巨,另一個則是罰款數額之低,此組數字對比令人感到觸目驚心!更令人后怕的是,這絕非個案,而是對非法捕撈等涉漁違法行為進行行政處罰的常態!

鑒于此,為了加大對涉漁違法行為的直接打擊力度,《草案》一方面將目前主要的涉漁違法行為進行了羅列式規定,明確了處罰細則。比如,《草案》第69條就采取了列舉的方式,將炸魚、毒魚、電魚、超額捕撈、使用違規漁具捕撈、禁漁期禁漁區捕撈等現實中經常發生的嚴重涉漁違法行為納入罰則規定,并將罰款數從“5萬元”提高至“20萬元”,意圖做到處罰力度與違法行為的社會危害性相當,即“罰行相當”。又如,《草案》將現行《漁業法》沒有相關罰則的涉漁“三無”船舶和非法從事遠洋漁業的行為納入規制版圖(新增第66條、第74條)。農業農村部于2019年7月1日發布的《遠洋漁業管理規定(修訂草案征求意見稿)》,更明確專業遠洋漁船不得在我國管轄海域從事漁業活動。

另一方面,《草案》對為涉漁違法提供便利活動的行為進行了明文規制。例如,《草案》修改了原38條第(三)款“制造、銷售禁用的漁具的”,以單條形式(第70條)對“提供便利活動”進行了擴大解釋,將制造、銷售、存放、收購、代凍、轉載、加工、銷售等行為全部納入其中,并將罰款數從“1萬元以下”提檔為“10萬元以下”。(見表1)

表1 現行法與草案的對比表

當然,《漁業法》是地方性法規的上位法,其對各地漁業執法的影響力是自上而下的。地方性法規根據上位法的修訂,也將進行相應的修改。此種修改,更應與屬地的漁業執法狀況相掛鉤,與當地的涉漁違法損害程度相匹配,從而在上位法的框架內達到不同地區處罰標準適應本地需求,進一步破解漁業基層執法依據不充分的問題。

亮點2:全面落地漁政調查權 破冰執法偏軟

目前,非法捕撈等涉漁違法行為有聯結上游“制造非法漁具”和下游“銷售非法漁獲物”,形成黑色產業鏈的趨勢。據12309中國檢察網(網址:http://www.ajxxgk.jcy.gov.cn/)的數據,江蘇省泰州市人民檢察院于2019年7月15日依法對王某某等61人非法捕撈長江鰻魚苗行為向南京市中級人民法院提起民事公益訴訟。該案中,王某某等61人就形成了從“捕撈”到“收購”再到“販賣”的產業鏈犯罪模式。又如,江蘇省南通市人民法院在2019年3月底公布了一組該院2016年至2018年受理的非法捕撈水產品案件的數據。在161件受理的案件中,172人被追究刑責,有形成“制、捕、售”產業鏈的趨勢。

在產業鏈模式的運作下,漁政監督管理機構的執法人員以及公安民警往往會遭遇違法犯罪團伙成員甚至群眾的圍堵。令人尷尬的是,與公安機關不同,漁政監督管理機構由于缺乏采取行政強制措施或者刑事強制措施的權力,所以執法方式存在偏軟的情況,甚至不如海警機構。遇到上述情形時,漁政執法人員通常選擇表明身份后進行釋法說理,但收效甚微。例如,2019年6月21日發生在三都水庫的收繳違禁網具地籠網遭遇阻撓圍堵事件。當日,反電魚協作中心邵東縣工作站會同屬地漁政監督管理機構,在雙鳳鄉三都水庫山水村水域收繳違禁網具地籠網,返程中遭到大批村民持續數小時阻撓圍堵。最終,本來要沒收的漁具被扣留在山水村村委會,執法人員才得以離開。

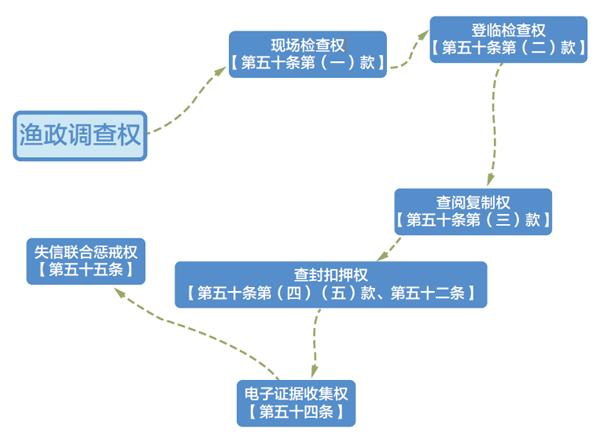

因此,如何強化漁政調查權成為漁業修法的重要課題。《草案》在豐富和加強漁政調查取證手段方面下足了功夫。一方面,《草案》新增了電子證據收集權【第54條】、失信聯合懲戒權【第55條】,迎合了當下電子政務、社會信用體系建設等新型需求,從電子固證和征信體系的視角增添了漁業執法的方式。另一方面,《草案》細化豐富了原有的調查手段,將現場檢查權【第50條第(一)款】、登臨檢查權【第50條第(二)款】、查閱復制權【第50條第(三)款】、查封扣押權【第50條第(四)(五)款、第52條】予以細化和充實,從而令漁政調查權更加便于執行。(見圖1)此外,《草案》第76條關于暴力抗法的處罰規定(以暴力方式阻撓、拒絕、逃避執法人員執法檢查的,處5萬元以下罰款),也為漁政執法人員嚴格公正規范執法提供了保障和依據。

圖1 漁政調查權

亮點3:夯實行政違法與刑事追責銜接 無縫規制已現雛形

根據農業農村部于2019年3月21日公布的《中國漁政亮劍2018系列專項執法行動情況》顯示,“2018年的專項執法行動中,查辦各類涉漁違法違規案件3.45萬件,查獲涉案人員2.7萬名,向公安機關移送涉案人員8132名,同比分別增長130%、101.5%、174.5%;行政罰款8642萬元,向公安機關移送涉黑涉惡線索300余條”。由此可見,涉漁違規違法案件中涉及刑事追責的案件數和人數不在少數。因此,夯實行政違法與刑事追責的銜接機制是勢在必行。

《草案》新增第80條,明文規定“違反本法規定,構成違反治安管理行為的,依據治安管理處罰法進行罰責;構成犯罪的,依法追究刑事責任”。這為漁政監督管理機構依法向公安機關移送涉嫌非法捕撈水產品罪等刑事案件打下了堅實的上位法基礎,也從立法上明確了《漁業法》與《治安管理處罰法》《刑法》之間的銜接。

根據我國《刑法》的相關規定,“非法捕撈水產品犯罪”是我國刑法第六章第六節破壞環境資源保護罪中的一類犯罪,具體是指不法分子違反保護水產資源法規,在禁漁區、禁漁期或者使用禁用的工具、方法捕撈水產品,情節嚴重的行為。這也是涉漁違規違法案件上升至刑事案件中占比最多的罪行。因此,有學者提出,是否可以將《刑法》第340條非法捕撈水產品罪的法定刑從“三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罰金”提升至“十年以下有期徒刑、拘役、管制或者罰金”,從而在罪責的量刑幅度上對非法捕撈行為給予重擊。但是筆者認為,這并非漁業修法所能解決的,建議通過刑法修正案的形式給予回應或許更為恰當!

另一方面,在行政違法層面,涉漁違法違規案件也會存在法條競合的問題。比如,《漁業法》與《農產品質量安全法》均對生產、銷售不符合標準的水產品進行了規定。因此,《草案》第82條新增了與農產品質量安全法的銜接規定,破題了上述法條競合問題。此舉明確了《農產品質量安全法》與《漁業法》的關系,即“特別法”與“一般法”。在生產、銷售不符合標準的水產品層面優先適用特別法——《農產品質量安全法》。

由此可見,漁業修法在強化行刑銜接方面下足了功夫,向外界明確傳達了一個重要信號,即強化行政執法與刑事司法銜接,誰若涉漁違法誰就必須付出相應的代價!

當然,我們也應該看到,涉漁違法行為不僅可能涉及行政違法、刑事犯罪,也可能牽連出民事索償、公益訴訟。如今,我國已經出現了檢察機關作為公益訴訟主體,向涉漁違法造成環境污染的當事人提起民事公益訴訟的案例——例如,上文所述的特大非法捕撈長江鰻魚苗公益訴訟案,王某某等61人成為民事公益訴訟的被告。最高人民法院出臺了《關于審理環境民事公益訴訟案件適用法律若干問題的解釋》(法釋〔2015〕1號)。其中第20條規定“原告請求恢復原狀的,人民法院可以依法判決被告將生態環境修復到損害發生之前的狀態和功能。無法完全修復的,可以準許采用替代性修復方式。人民法院可以在判決被告修復生態環境的同時,確定被告不履行修復義務時應承擔的生態環境修復費用;也可以直接判決被告承擔生態環境修復費用”。基于以上法律規定,對于非法捕撈等涉漁違法行為,可能存在著多種責任競合的情況,即修復環境的民事責任,行政違法責任以及刑事犯罪責任。可惜的是,多種責任的競合設置在《草案》中尚未得到明文規定。如何探索涉漁違法行為中多種責任設置與銜接,劃定責任之間的紅線將是未來涉漁理論研究、行政執法、司法實踐中一項重要的課題。

漁業修法之期盼

正如農業農村部副部長于康震所言,“除經濟利益的驅使和漁政監管力量不足外,一個重要原因是我們的漁業法律體系不健全,現行法律對違法行為的震懾力不足”。此次漁業修法就是強化基層執法、減少甚至絕跡漁業違法的一次契機,依法治漁、依法興漁。

現行《漁業法》對涉漁違法活動的罰則存在處罰力度低、震懾力弱等問題