“抓捕”引力波“太極一號”在行動

文/ 楊詩瑞

2019年8月,我國首顆空間引力波探測技術實驗衛星——“太極一號”發射成功,今年1月8日,該星被正式交付中國科學院大學。這是我國第一次開展的空間引力波探測技術實驗,也是登頂國際空間引力波探測領域的科研高峰、搶占科技制高點的重要抓手,對助力我國基礎科學取得重大突破具有重要意義。

探索“眾妙之門”

發射“太極一號”是為了在宇宙空間中探測引力波。引力波是物質和能量劇烈運動和變化產生的一種物質波,它能夠穿透電磁波不能穿透的地方,可以探測到基于電磁波無法觀測到的宇觀尺度和新的天體現象。引力波提供了遙遠宇宙中關于黑洞和其它奇異天體的信息,將成為科學家進一步探索宇宙和發展科學理論的有力工具。

任何物質的加速運動都能產生引力波,但非常微弱。例如當質量為2000千克、長度為1米的啞鈴以1000轉/秒的角速度快速轉動時,產生的引力波在距啞鈴3米位置的振幅僅為10-35——即使目前最敏感的科學儀器也無法測量。

▲ 太極一號衛星成功發射

為此,科學家們想出了新的解決方案:通過質量更大的天體來觀測引力波效應,如黑洞并合。然而,即使是黑洞這樣質量巨大的天體,當并合產生的引力波信號穿越茫茫宇宙抵達地球時,也是極其微弱的。直到2015年,美國激光干涉引力波觀測臺(LIGO)觀測到了距地球約13億光年的一次雙黑洞并合事件產生的引力波,并以此獲得2017年諾貝爾物理學獎。

LIGO之前,國外已有十幾個地面引力波探測計劃,但由于技術難度和花費很大,只有少數能堅持下來。目前尚有意大利和德國建有引力波的地面探測裝置,澳大利亞、印度和日本正在或計劃研制類似的探測器,這些激光干涉儀一起構成的網絡將能夠精確定位引力波源。

那為什么還要去宇宙空間中探測引力波呢?

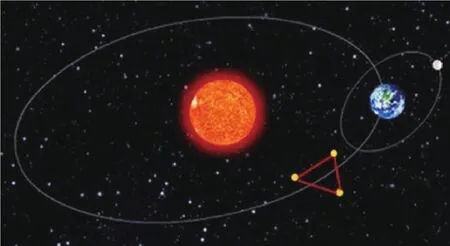

因為不同頻率引力波反映了宇宙的不同時期和不同的天體物理過程,但受地球引力梯度的限制,地面上無法觀測到頻率低于1赫茲的引力波。空間探測則可以覆蓋引力波最豐富的波源頻段,能夠發現質量更大、距離更遠的波源,揭示更為豐富的天體物理過程,還可長期觀測,有利于確定波源位置。歐空局的激光干涉空間天線計劃(LISA)、日本的分赫茲干涉引力波天文臺都是正在實施的空間探測引力波計劃。

2008年,中科院開始論證我國空間引力波探測的可行性,并提出空間引力波探測“太極計劃”,確定了“單星、雙星、三星”三步走的發展戰略和路線圖,目標是實現人類歷史上第一個空間引力波探測。2019年8月,我國首顆空間引力波探測技術實驗衛星——微重力技術實驗衛星太極一號發射成功,我國空間引力波探測從論證進入工程實施階段,形成在空間探測引力波的技術能力,為探索浩瀚宇宙,推動人類文明進步貢獻中國力量。

▲ 引力波

▲ “太極計劃”示意圖

科學抓捕“玄之又玄”的引力波

“太極計劃”探測引力波頻段覆蓋了0.1赫茲至1.0赫茲,探測范圍覆蓋整個宇宙空間,研究對象囊括了由近到遠、由小到大極為豐富的引力波源。

實施空間引力波探測挑戰巨大,需要突破目前人類精密測量和控制技術的極限。那么怎樣在空間測量引力波呢?根據引力波測量原理,引力波經過時會引起自由懸浮的兩個測試質量之間的光程變化,科學家使用激光干涉儀來測量這個光程變化,從而反演引力波信號。

引力波信號極其微弱,由此帶來兩個問題,一是引力波引起的光程變化非常小,對激光干涉儀的測量精度要求極高;二是在太空中受太陽光壓、太陽風等因素擾動,測試質量產生位移噪聲,淹沒引力波信號。對此,科學家將測試質量保護在衛星中心,使其處于自由漂移狀態,避免與衛星的直接物理接觸,從而消除擾動對探測的影響。

不僅如此,衛星擾動也有可能碰撞到測試質量,影響探測結果。對此,科學家利用位移傳感器時刻監控衛星與測試質量之間的位移變化,將信號傳遞給安裝在衛星上的微推進器,由微推進器產生準確穩定的推力,反向抵消衛星受到的外界擾動力,始終保持測試質量和衛星間的位移處于平衡狀態。

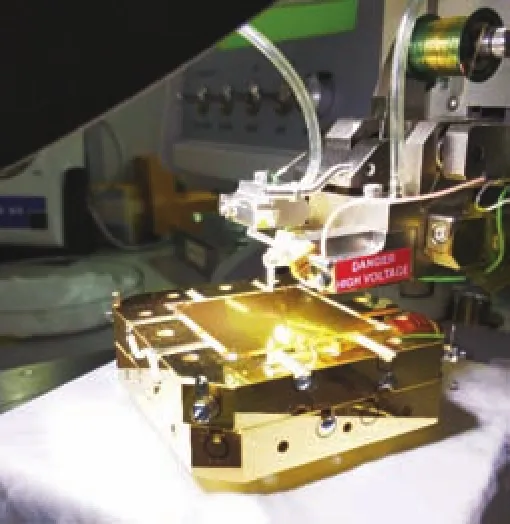

所以,空間引力波探測需要突破高精度超穩激光干涉儀、引力參考傳感器、超高精度無拖曳控制、微牛級推進器、超穩超靜衛星平臺等核心技術。“太極一號”正是瞄準這一重大科技前沿,對這些核心技術的可行性和實現途徑進行在軌驗證。第一階段在軌測試和數據分析結果顯示,“太極一號”的激光干涉儀位移測量精度達到百皮米量級,相當于一個原子直徑大小;引力參考傳感器測量精度達到地球重力加速度的百億分之一量級,可以測出一只螞蟻推動“太極一號”產生的加速度;微推進器推力分辨率達到亞微牛量級,可以精細調節一粒芝麻重量萬分之一大小的推力。

如此苛刻的測量精度只為發現引力波的蹤跡。“太極一號”實現我國科研領域最高精度的空間激光干涉測量,進行了我國首次在軌無拖曳控制技術實驗,并在國際上首次實現微牛級射頻離子和雙模霍爾電推進技術的在軌驗證,為我國在空間引力波探測領域率先取得突破奠定基礎,使我國成功邁出空間引力波探測的第一步。

▲ 太極一號衛星

“太極一號”的誕生與發展

2018年8月,“太極計劃”單星工程任務在空間科學戰略性先導科技專項中立項,正式啟程實施。2019年8月,微重力技術實驗衛星在酒泉發射中心搭乘快舟一號甲運載火箭發射升空,進入預定軌道,在9月按計劃完成第一階段在軌測試任務,并正式命名為“太極一號”。12月,“太極一號”圓滿完成在軌測試實驗任務,各項功能、性能指標滿足研制總要求,成果超出預期,取得圓滿成功。

不到一年時間,“太極一號”從無到有,突破人類精密測量和控制技術的極限,觸摸宇宙律動“脈搏”。奇跡的誕生來自我國各領域的強強聯合、厚積薄發,也來自“太極一號”科研團隊的不懈奮斗和協同創新。

“太極計劃”項目由中國科學院大學負責項目整體規劃及協調,并承擔“太極一號”科學應用系統研制和霍爾微推進系統等的研制任務。中科院微小衛星創新研究院此前完成了“悟空”“墨子”等衛星研制,此次再度迎難而上,聯合中科院力學所、中科院長春光機所、中國科學院大學等院所不到一年時間完成“太極一號”研制;西安衛星測控中心、中科院國家空間科學中心等單位分別負責長期管理和地面支撐,在衛星在軌運行測試、業務規劃運行等任務中發揮著重要作用。

目前“太極一號”已交付中國科學院大學使用,將用于對空間引力波探測、地球重力場反演、超高精度慣性導航等相關技術進行驗證和研究。中國科學院大學整合多方研究力量和資源,共同進行技術攻關,將開展科學實驗計劃制訂、拓展實驗安排、科學實驗數據處理、科學產品發布等“攻關”任務。

前路漫漫,“太極一號”剛剛邁出我國空間引力波探測的第一步,按照“太極計劃”,我國將于2023年后發射“太極二號”雙星,對絕大部分關鍵技術進行較高指標在軌搭載驗證;2033年左右發射“太極三號”三星,探測各種引力波天體,認識引力宇宙。

一切才剛剛開始,空間引力波探測還要不斷實現技術能力的突破,這將是一個漫長的過程。在現有技術基礎上,激光干涉儀位移測量精度、微推進器推力精度還要提高一個量級,引力參考傳感器測量精度還要提高6個量級。“太極計劃”要實現對相距300萬公里的兩個測試質量之間十分之一個原子大小位移變化的精確測量,對擾動加速度需控制在億億分之一重力加速度的水平,還需要突破更核心的關鍵技術,不斷走向科技更前沿。★

▲ 太極一號衛星核心測量設備引力參考傳感器

▲ 研制團隊工作現場

▲ 太極一號衛星在軌交付儀式現場