虛擬儀器技術(shù)在誤差理論與數(shù)據(jù)處理中的應(yīng)用

王飛 陳飛 謝啟 劉繼成

摘? 要:誤差理論與數(shù)據(jù)處理作為測控技術(shù)與儀器專業(yè)的專業(yè)課程有著理論性和工程實踐需求性強(qiáng)的特點,這迫切需要針對性強(qiáng)的實驗來增強(qiáng)本專業(yè)學(xué)生對誤差與數(shù)據(jù)處理知識的理解及其在工程實踐中的應(yīng)用認(rèn)識。針對這樣的需求,設(shè)計了一種基于虛擬儀器的實驗系統(tǒng),利用對圖像數(shù)據(jù)的處理來反饋控制多電機(jī)協(xié)同控制實現(xiàn)清晰圖像的獲取,通過該實驗系統(tǒng)將誤差的基本認(rèn)識、分析和數(shù)據(jù)處理知識與實際應(yīng)用結(jié)合起來,提高學(xué)生對誤差和數(shù)據(jù)處理的認(rèn)識同時強(qiáng)化理論與實踐的結(jié)合。

關(guān)鍵詞:誤差理論與數(shù)據(jù)處理;工程實踐;理實結(jié)合

中圖分類號:TH70? ? ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A? ? ? ? ?文章編號:2095-2945(2020)09-0184-03

Abstract: "Error Theory and Data Processing", as a professional course of measurement and control technology and instrument, has the characteristics of strong theoretical and demand of engineering practice, which urgently needs certain experiments to enhance the students' understanding of error and data processing and their application in engineering practice. In order to meet this demand. For this purpose, an experimental system based on virtual instrument is designed, which uses image data processing to control multi-motor to achieve clear image acquisition. Through this experimental system, the basic knowledge, analysis and data processing knowledge of error are combined with practical application, so as to improve students' understanding of error and data processing and strengthen theory and practice at the same time.

Keywords: Error Theory and Data Processing; engineering practice; combination of theory and practice

誤差理論與數(shù)據(jù)處理作為測控技術(shù)與儀器專業(yè)的核心課程之一,是電子測量技術(shù)、智能儀器技術(shù)等課程的重要基礎(chǔ),是開展科學(xué)研究和工程實踐的重要支撐[1-4]。本課程知識的掌握情況直接影響學(xué)生后續(xù)專業(yè)課程的學(xué)習(xí),并將對其今后從事的電子測量、智能儀器測試、精密檢測等工作產(chǎn)生持續(xù)深遠(yuǎn)的影響[5]。作為重要的專業(yè)課之一本課程有著課程理論性強(qiáng)和課程對工程實踐需求性高的特點,課程的特點使得學(xué)生學(xué)習(xí)過程中理解上存在較多的困難,同時缺少針對性強(qiáng)的工程案例結(jié)合理解,從而極大地影響了教學(xué)效果,限制著學(xué)生在實際工程應(yīng)用中的誤差分析和數(shù)據(jù)處理能力,進(jìn)而影響學(xué)生創(chuàng)新實踐能力,無法適應(yīng)當(dāng)前背景下新工科建設(shè)對人才能力的需求。因此迫切需要在課程專業(yè)知識開展學(xué)習(xí)的同時進(jìn)行針對性強(qiáng)的實踐性項目強(qiáng)化學(xué)生對理論知識的理解,深入結(jié)合理論知識與工程實踐。

誤差理論與數(shù)據(jù)處理課程中實驗設(shè)計通常是在假定測量數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上利用課程里介紹的相關(guān)知識開展誤差分析和數(shù)據(jù)處理等任務(wù)以實現(xiàn)理論與實踐相結(jié)合地教學(xué)[6],這種做法主要在仿真層面上讓學(xué)生認(rèn)識了誤差和數(shù)據(jù)處理方法,但難以從工程需求實際入手,從數(shù)據(jù)采集、誤差分析和處理層面讓學(xué)生有工程性的認(rèn)識,針對這種不足,設(shè)計了一種基于虛擬儀器的實驗系統(tǒng),該系統(tǒng)將測控技術(shù)與儀器專業(yè)應(yīng)用極為廣泛的LabVIEW軟件引入作為系統(tǒng)開發(fā)平臺,通過圖像的采集和相應(yīng)的數(shù)據(jù)處理來控制電機(jī)的運動,實現(xiàn)一種滿足特定清晰度成像的系統(tǒng)。通過該實驗系統(tǒng)強(qiáng)化學(xué)生對數(shù)據(jù)采集、誤差分析和數(shù)據(jù)處理的認(rèn)識以及鍛煉學(xué)生理論與工程實踐相結(jié)合的能力。

1 系統(tǒng)設(shè)計

以鍛煉學(xué)生進(jìn)一步認(rèn)識數(shù)據(jù)采集、誤差和數(shù)據(jù)處理和強(qiáng)化理論與工程應(yīng)用能力為目的,設(shè)計了一種虛擬儀器平臺下在電機(jī)帶動鏡頭運動下,利用圖像數(shù)據(jù)采集和對采集數(shù)據(jù)進(jìn)行處理并反饋控制電機(jī)最終獲得清晰圖像的試驗系統(tǒng)。該試驗系統(tǒng)通過初始校準(zhǔn)確定并消除(減小)系統(tǒng)誤差的影響,然后對采集到的圖像進(jìn)行均值計算得到圖像的平均值以消除隨機(jī)性帶來的誤差,進(jìn)一步利用圖像清晰度函數(shù)等相關(guān)數(shù)據(jù)計算得到對應(yīng)位置圖像的清晰度信息,利用清晰度信息反饋控制電機(jī),進(jìn)一步使得鏡頭向清晰度高的位置運動,消除或進(jìn)一步減小誤差。系統(tǒng)設(shè)計示意圖如圖1。

系統(tǒng)設(shè)計包括上位機(jī)的LabVIEW軟件設(shè)計和硬件平臺構(gòu)建,通過軟硬件的協(xié)同設(shè)計鍛煉學(xué)生系統(tǒng)認(rèn)識,同時加強(qiáng)對誤差以及數(shù)據(jù)處理在工程實踐中的應(yīng)用理解。

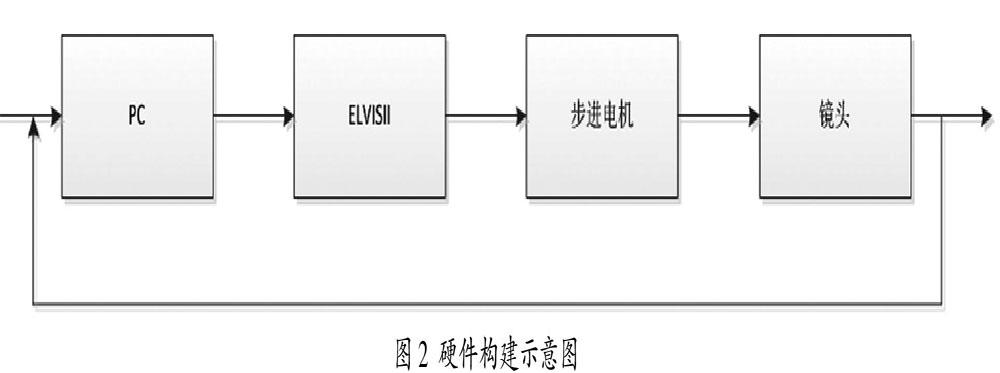

2 硬件設(shè)計

硬件部分包括整體框架、傳動、電機(jī)等,采用如下的方案:

(1)通過步進(jìn)電機(jī)來調(diào)節(jié)CMOS成像的中心點對齊目標(biāo)板中心,以消除或減小系統(tǒng)誤差地影響。

(2)通過ELVISII采集板卡來控制步進(jìn)電機(jī)的運動,獲取清晰圖像,消除或減小清晰度誤差。

(3)使用USB攝像頭進(jìn)行圖像采集,再選取合適的圖像清晰度函數(shù)來評價圖像質(zhì)量。

3 軟件設(shè)計

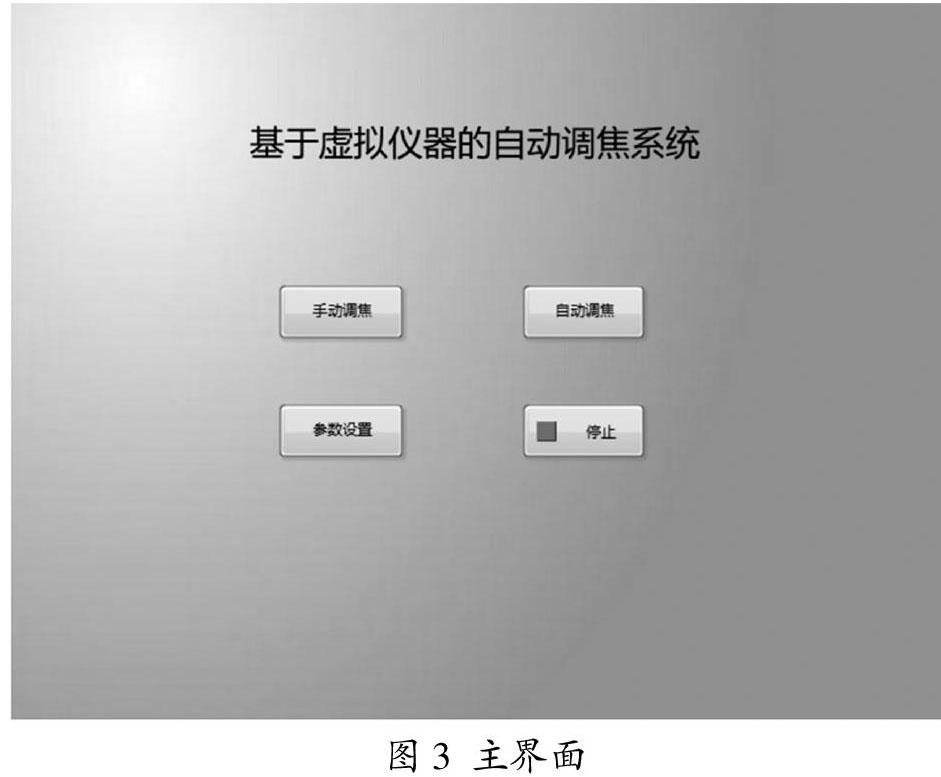

本系統(tǒng)基于虛擬儀器框架,其控制終端利用G語言LabVIEW來編寫。該軟件具可視化的圖形編程特點,由于虛擬儀器關(guān)鍵在于軟件,硬件的局限性較小,因此與其他儀器建立聯(lián)系比較容易實現(xiàn),同時LabVIEW是測控技術(shù)與儀器專業(yè)中應(yīng)用極為廣泛的工具軟件,所以利用其構(gòu)建實驗系統(tǒng)的上位機(jī)。上位機(jī)軟件以成像為目標(biāo)主要調(diào)焦(自動和手動)、參數(shù)設(shè)置以及停止功能。主界面如下圖3所示:

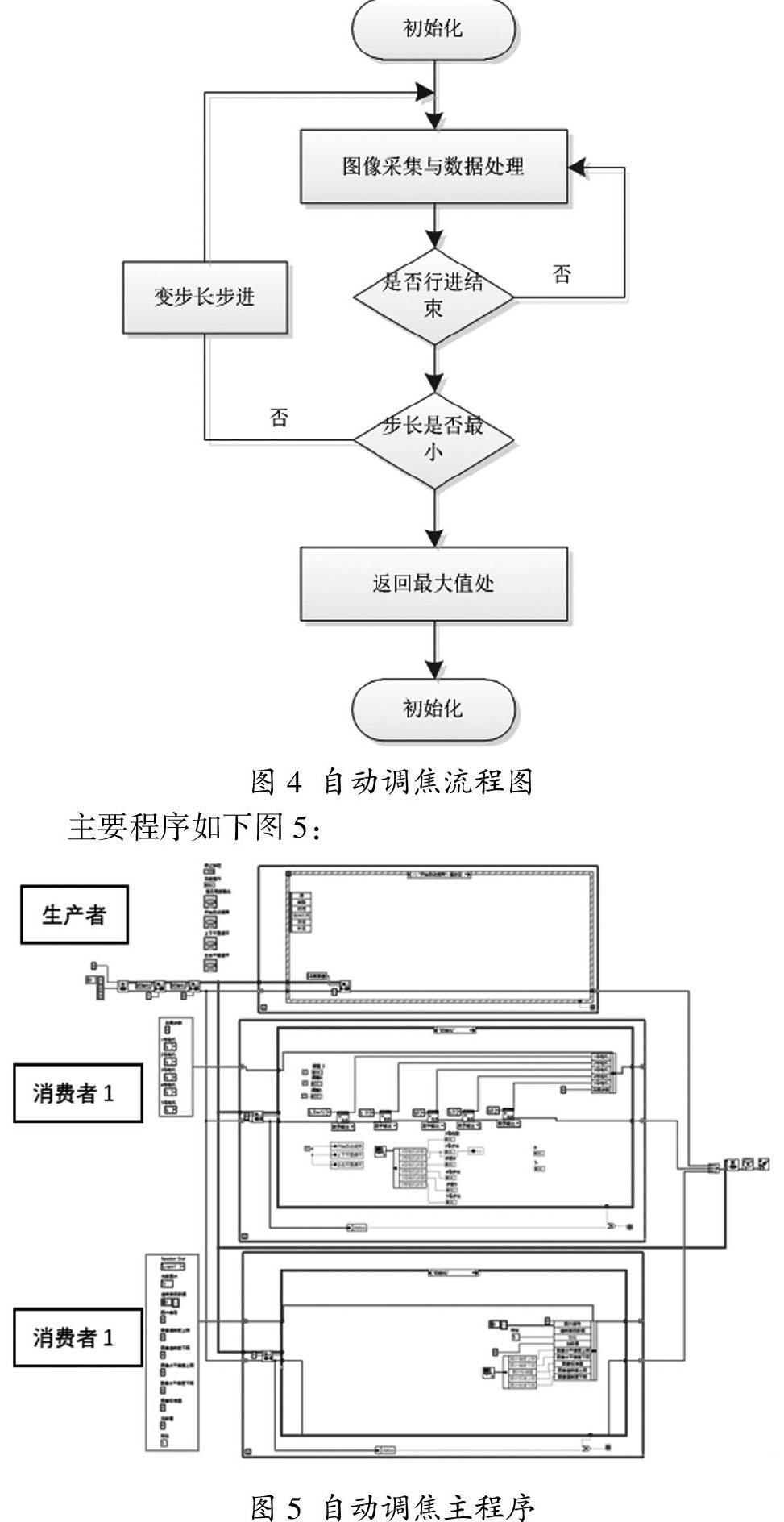

調(diào)焦是系統(tǒng)的主要環(huán)節(jié),而自動調(diào)焦是系統(tǒng)應(yīng)用的主要目標(biāo),利用中心點對齊,即將CMOS傳感器的中心點與目標(biāo)板中心對齊消除或減小系統(tǒng)誤差的影響,便于同軸情況下調(diào)焦,調(diào)焦過程中對采集的圖像數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,通過消除或減小隨機(jī)誤差的影響以及限制清晰度誤差來實現(xiàn)最佳成像。其流程圖如下圖4:

自動調(diào)焦環(huán)節(jié)包括了圖像采集過程中的數(shù)據(jù)處理,由于采集的圖像受光源、機(jī)構(gòu)運動不均衡、采集設(shè)備采樣率和精度等隨機(jī)因素的存在引入了隨機(jī)噪聲誤差,因此需要對每組采集的圖像通過多幀圖像取均值的方法進(jìn)行隨機(jī)誤差的消除,采用公式:

其中Ii表示第i幀圖像,n表示本組采樣采集了n幀圖像。通過該處理環(huán)節(jié)鍛煉學(xué)生對隨機(jī)誤差和消除隨機(jī)誤差的方法的認(rèn)識,而系統(tǒng)誤差則在初始定位時候,通過系統(tǒng)構(gòu)建中心點校正的環(huán)節(jié)進(jìn)行了認(rèn)識和標(biāo)定。

在圖像采集并消除隨機(jī)誤差影響的基礎(chǔ)上,利用了清晰度函數(shù)計算的數(shù)據(jù)處理方式,得到每一組采樣對應(yīng)圖像的清晰度數(shù)值,利用清晰度數(shù)值與最佳數(shù)值的偏差來校正電機(jī)運動,這里的清晰度函數(shù)采用的是灰度差分絕對值之和(SMD):

根據(jù)這個公式,使用2個while循環(huán)進(jìn)行求和編寫了如下圖6的程序。

其自動調(diào)焦效果如圖7。

通過以上過程簡述所設(shè)計試驗系統(tǒng)的相關(guān)功能,并借助試驗系統(tǒng)的工作開展鍛煉學(xué)生對具體工程實踐中誤差存在的形式、誤差的分類、相關(guān)處理方法以及采集的各種數(shù)據(jù)的處理方式等認(rèn)識和理解,通過本試驗系統(tǒng)的構(gòu)建強(qiáng)化學(xué)生對誤差理論與數(shù)據(jù)處理相關(guān)知識的理解和具體工程案例中誤差的各種認(rèn)識。

4 結(jié)束語

本文以測控技術(shù)與儀器專業(yè)學(xué)生對誤差理論與數(shù)據(jù)處理課程理論與工程實踐相結(jié)合,強(qiáng)化學(xué)生對誤差及數(shù)據(jù)處理認(rèn)識為目的設(shè)計了一種基于虛擬儀器的試驗系統(tǒng),介紹了系統(tǒng)的設(shè)計并討論了通過系統(tǒng)相應(yīng)環(huán)節(jié)的學(xué)習(xí)和實驗對誤差認(rèn)識、數(shù)據(jù)處理理解以及工程實踐強(qiáng)化的作用,這一思路也可以擴(kuò)展至其它工程設(shè)計中,為那些需要復(fù)雜計算的場合提供了一種高效快速解決問題的途徑,為誤差理論與數(shù)據(jù)處理這門課程的實驗教學(xué)提供思路。

參考文獻(xiàn):

[1]徐志玲,趙玉曉,金驥,等.“誤差理論與數(shù)據(jù)處理”立體化課程設(shè)計與實踐[J].實驗室研究與探索,2014(11):201-204.

[2]楊洪濤.《誤差理論和數(shù)據(jù)處理》課程教法初探[J].合肥工業(yè)大學(xué)學(xué)報:社會科學(xué)版,2003(5):101-103.

[3]李成,錢政,樊尚春,等.《誤差分析與數(shù)據(jù)處理》的探究式教學(xué)[J].實驗科學(xué)與技術(shù),2013(1):83-85.

[4]羅清華,焉曉貞,彭宇,等.“誤差理論與數(shù)據(jù)處理”課程研究型教學(xué)探索[J].電氣電子教學(xué)學(xué)報,2016(3):55-57.

[5]吳石林,張玘,劉國福,等.誤差理論與數(shù)據(jù)處理課程課程教學(xué)改革初探[J].高等教育研究學(xué)報,2011(4):80-81.

[6]蔣彥,朱慧玲,謝靜,等.LabVIEW在誤差理論與數(shù)據(jù)處理實驗中的應(yīng)用[J].高師理科學(xué)刊,2016,36(02):91-93.