讀圖時代,從年畫開始

朱七七

年畫,中國民俗文化的圖解

學者馮驥才曾把木版年畫稱作“中國民間美術的源頭”。這一“源頭”確實歷史悠久。漢代民間已有人在門上貼“神荼”、“郁壘”神像。據記載,唐太宗李世民生病時,夢里常聽到鬼哭神嚎之聲,以至夜不成眠。秦叔寶、尉遲恭兩位大將就自告奮勇,全身披掛地站立宮門兩側,結果宮中平安無事。李世民遂命畫工將他倆的威武形象繪在宮門上,稱作“門神”。民間便紛紛效仿。

宋朝時傳統繪畫和雕版印刷術交融發展,使得木版彩色套印年畫走向成熟和普及。此時,春節家家戶戶貼門神已成為一種風尚,門神從鎮宅消災演變為迎福納祥的美好愿望。后又逐漸形成祈求人壽年豐、吉祥如意、招財進寶的習俗。宋代孟元老的《東京夢華錄》、周密的《武林舊事》等典籍,都記載了宋代京城春節期間出售年畫之類吉祥裝飾品的景況。

明中葉以后,隨著商業、手工業的進一步發展,雕版印刷中的彩色套印技術更為成熟,使得木版年畫得到飛速發展,出現了諸如天津楊柳青、山東楊家埠、蘇州桃花塢等著名的年畫產地。年畫在清代進入鼎盛期,康乾年間國泰民安的社會局面,為年畫的繁榮打下了堅實的基礎;通俗小說的風行,又為大量的年畫作坊提供了豐富的創作素材。清代年畫題材多,出現了大量以歷史故事、神話傳說、戲曲人物、演義小說等為主要內容的作品。在表現形式上,由于受西洋繪畫風格的影響,明暗透視的技法也在年畫創作中得到應用,有的作品在畫面上還直接印上“仿泰西筆意”等字樣,年畫也因此成為清代西風東漸的一個窗口。

可以說,中國民間年畫是中國民俗文化的圖解。因為,它不僅具有藝術價值,還承載著大量的人文和自然信息。年畫雖經歷了千百年的歷史變遷,但始終呈現出相對固定的價值取向與特征。第一,吉祥的主題是中國各地年畫創作的共同觀念。第二,年畫的造型來源于中國古老文化千百年的積淀,來源于中國農村特定的社會結構所形成的集體審美意識。第三,想象力在年畫藝術的創作中占有重要地位。第四,各地年畫工藝都有固定的傳承方式和工藝流程傳統。

百“畫”爭艷的年畫時代

年畫的流行雖然年代已久,但正式提出“年畫”一詞,是在道光年間李光庭著的《鄉言解頤》一書中,從此,“年畫”就擁有了固定含義,即指木版彩色套印的、一年一換的年俗裝飾品。年畫經過上千年的發展,到了清代中晚期,在民間達到了鼎盛階段。而年畫也進入了百“畫”爭艷的階段。

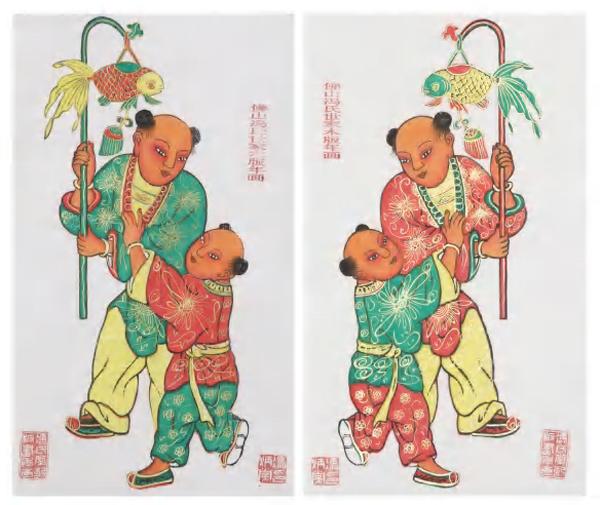

年畫按印制工藝可分為木版年畫、水彩年畫、撲灰年畫、膠印年畫。按著色層次分,可分為單色年畫、黑白年畫、彩色年畫。木版年畫在中國有幾十個產地,其中著名的有蘇州桃花塢、天津楊柳青、河北武強、山東楊家埠、河南朱仙鎮、四川綿竹、湖南灘頭、福建漳州和廣東佛山等地。傳統木版年畫的特點是:構圖飽滿,造型夸張,色彩艷麗,線條規整;題材和內容可分為三大類,即神像類、寓意吉祥類、戲文故事類,鄉土氣息濃郁。

桃花塢木版年畫

桃花塢即今蘇州市桃花塢大街及其周邊地區。桃花塢年畫源于宋代的雕版印刷工藝,由繡像圖演變而來,到明代發展成為民間藝術流派,清代雍正、乾隆年間為鼎盛時期。

桃花塢木版年畫的特點是:表現勞動場面、生活場景;深綠、橄欖綠奪目,配色雅致;傳統題材作品以綠、群青、淡黃、紅、粉紅表現;現代題材作品以深綠、橘黃、淡黃、群青、粉紅色表現,具有工筆畫、青綠山水效果;有的作品裝裱成掛軸。典型作品有《刺繡姑娘》《一團和氣》等。

楊柳青木版年畫

楊柳青鎮位于天津市西 20 公里處。天津楊柳青年畫與蘇州桃花塢年畫并稱“南桃北柳”。楊柳青年畫產生于 17 世紀中葉,清雍正、乾隆至光緒初期為鼎盛期;其制作方法為“半印半畫”,即先用木版雕出畫面線紋,然后刷墨印在紙上,套過兩三次單色版后,再以彩筆填繪。它是勾、刻、刷、畫、裱等純手工制作。楊柳青年畫具有筆法細膩、人物秀麗、色彩明艷、內容豐富、形式多樣、氣氛祥和、情節幽默、題詞風趣等特色。黃綠色的運用亦是其亮點。

楊柳青年畫的制作程序大致是:創稿、分版、刻版、套印、彩繪、裝裱。其前期工序與其他木版年畫大致相同,都是依據畫稿刻版套印,而獨特之處在于后期制作,即手工彩繪。它是將版畫的刀法版味與繪畫的筆觸色調巧妙地融為一體的藝術。由于彩繪藝人的表現手法不同,同樣一幅楊柳青年畫坯子,亦可分別畫成精描細繪、色彩素雅的“細活”和豪放粗獷的“粗活”,藝術風格迥然不同。典型作品有《蓮年有余》《漁樵耕讀》等。

楊家埠木版年畫

楊家埠村位于山東省濰坊市寒亭區。楊家埠木版年畫是中國民間木版年畫三大產地(天津楊柳青、蘇州桃花塢、寒亭楊家埠)之一。楊家埠木版年畫興起于明代,其發展初期受到楊柳青年畫的影響,清代達到鼎盛期。楊家埠曾一度出現“畫店百家,畫種過千,畫版上萬”的盛景,產品流布全國各地。其中最大的東大順畫店擁有畫版 300 多套,年制畫百萬余張。明代是木版年畫發展成熟階段,那時楊家埠就“家家印年畫,戶戶扎風箏”。

楊家埠木版年畫的特點是:構圖疏密有致;青蓮色奪目,鈷藍、粉紅、紅、淡黃色交相輝映,少用綠色;線條細膩;題材多為大型戲劇場景、寓意吉祥圖案;在制作嬰戲圖開臉時,只點染少許粉紅色。典型作品有歷史故事《三陽開泰》等。

武強木版年畫

武強縣位于河北省衡水市。武強年畫的祖版產于宋元時期,有范氏家譜中記載“范迎龍經畫務”,范迎龍是明永樂時期人,由此可見,當時的武強年畫業已初具規模。

武強木版年畫的特點是:畫面生活情趣濃烈,有時用對聯或圓形構圖,很多畫配有風趣、詼諧的詩詞;湖藍色奪目,粉、綠、紅、淡黃交相輝映,有時亦用鈷藍、橘黃等色;題材有嬰戲、花卉、丹鳳朝陽、大型戲劇場面等,還有一種淡潔素雅、清秀爽目的山水墨畫;在刻畫人物時,著力表現頭部和眼睛,形神兼備,突出故事情節。典型作品有《獅子滾繡球》《老鼠嫁女》《六子爭頭》等。

朱仙鎮木版年畫

朱仙鎮位于河南省開封市南 20 公里處。明末,朱仙鎮與廣東的佛山鎮、江西的景德鎮、湖北的漢口鎮,并稱為四大商埠重鎮。朱仙鎮木版年畫始于唐,興于宋,鼎盛于明清,是中國木版年畫之鼻祖。其特點是:構圖對稱;群青色奪目,綠、紅、淡黃以及墨色輝映,有時亦用土黃色;線條粗獷、簡練;題材多為戲劇人物;人物開臉夸張,方臉型,上眼瞼常飾以紅色。典型作品有《劉海戲金蟾》、《施公案》人物故事等。

灘頭木版年畫

灘頭位于湖南省隆回縣東南部,距縣城 30 公里。灘頭木版年畫用色奔放,橘紅色奪目,大色塊的橘紅、淡黃、玫瑰紅與群青、鈷藍、翠綠、煤黑等同類色、近似色搭配,大小面積有機分局。線條流暢圓潤,細而富于力度,尤其是在刻畫人物眉毛、胡須、衣帶的飄動時,運動感強,裝飾味兒濃。

灘頭年畫印刷時的色彩順序是:首先印黃色,再套印綠色、蘭色、橘紅色、玫瑰紅色、煤黑,最后開臉繪制眼珠子、眉毛、胡須等 20 多道工序。

灘頭年畫的印版分線版和色版兩種。線版也稱墨版,老梨木材質,長久不開裂、不變形,刻出的線條堅挺結實。色版是畫幅中用得較多的一種,每種色需要一塊版,一般用楓木做原料。楓木色版久用易變形,套印時會使色塊出現錯位,使有的地方產生飛白,這無意中又產生另一種特殊的藝術效果。線版要由技術高超的老師傅主刀,在使用一定時間后,線條變粗還要修版,以保證印刷質量;學徒只能刻色版。

灘頭年畫的印刷用紙是由當地的手工抄紙作坊以嫩楠竹或結香樹皮為原料抄制的“玉版紙”,不添加任何化學物質,紙質厚、韌性強,色顯奶黃色,保存時間長。印刷前需將紙蒸煮(增加紙的韌性和柔性),再在紙上刷膠粉。這種膠粉是一種色白而細的天然礦物質,當地人稱“白膠泥”,經打碎、漂白加膠刷在蒸煮的玉版紙上,這樣紙就特別受色,并能使色彩潤澤、鮮艷、厚重。灘頭年畫的典型作品有十二生肖系列《馬到成功》《馬上報喜》《門神》等。