河岸上的發光巨石

Sade

David Chipperfield在西岸美術館前,他不時來回走動,從不同角度觀察細節。

THE?ARCHITECT

英國建筑師David Chipperfield戴衛·奇普菲爾德的建筑風格干凈簡約。2009年獲得德意志聯邦共和國勛章,2011年獲RIBA皇家建筑金質獎章,2013年獲日本藝術協會頒發的“帝國皇帝”獎,表彰他一生的作品。他在倫敦、柏林、米蘭、上海都設有辦事處。

1.特展“觀察”展覽現場。

2.康斯坦丁·布朗庫西,《沉睡的繆斯》,1910年。

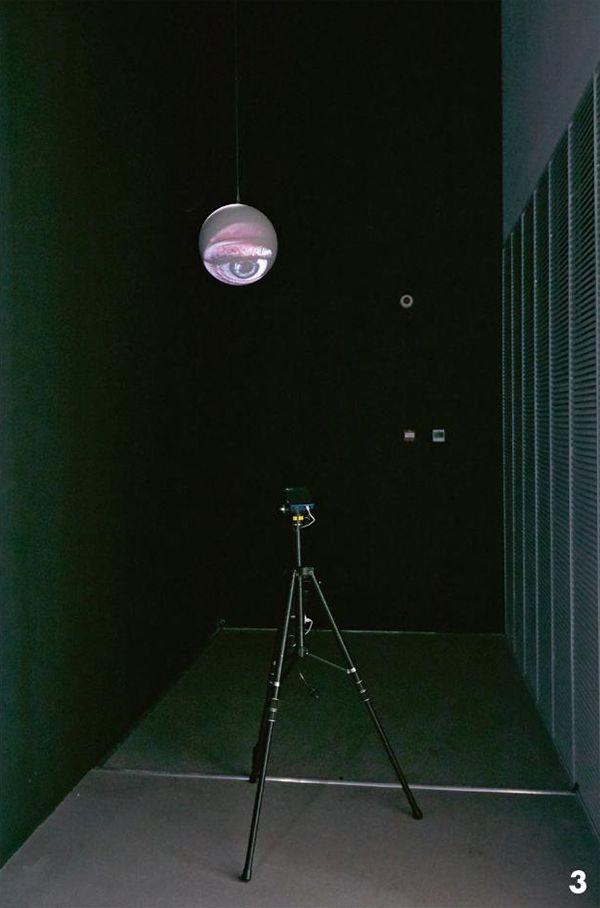

3.托尼·奧斯勒,《切換(論與常經驗)》,1996年混合媒體裝置。

4.吊頂中央平衡裝置來自亞歷山大·考爾德,《1月31日》,1950年,1950年由法國政府購入,1959年收藏。

David Chipperfield并不是一位善于言辭的建筑師,他所作建筑的雋永質感遠遠大于語言所能表述的,沒有夸張的立面搶奪視線,也沒有花哨的手法,他用自己的方式一次又一次致敬空間、文化、歷史與藝術。11月,眾多展覽以及藝博會開幕,西岸美術館的開放無疑為上海藝術生態增添了更大的期待。

建造歷時3年、建筑面積2.5萬平方米的西岸美術館恰到好處地銜接了交通與濱江帶、生活與藝術、喧鬧與靜謐。圍繞建筑的地面廣場抬升后,黃浦江景致一覽無余。順著東側的臺階可至鄰近河岸的休息平臺。David Chipperfield表示:“設計回應了場地的開放性以及整個區域西岸文化走廊的開發規劃。我們有意識地將三個展廳旋轉布置,打破了傳統的幾何布局,并在展廳之間創造了有力的公共空間。一個開闊的廣場向河岸開放,為公眾提供室外的活動空間。”三個17米高、承載著展覽功能的建筑體量呈風車型旋轉排布,由半透明的、玉石般的玻璃包裹,賦予建筑群乳白的質感,將斑斕的日光帶入建筑,夜間透出柔和的燈光,與懸挑屋頂光潔的質感涂料飾面形成鮮明對比。上層和下層的組成結構為建筑的各個部分帶來獨立運營的可能性。另有一個較低矮的屋頂覆蓋整個中庭并向外延伸,形成面向黃浦江和道路的懸挑結構。在每一個旋轉排布的展廳外端,布置了巨大的透明玻璃窗,讓參觀者得以觀賞公園、黃浦江和城市風光的全景。

開放的空間為展品的布置帶來更多可能,吸引更多人前來。在開館之后的五年中,蓬皮杜將給全新的美術館帶來一系列展覽,這是繼2015年西班牙的蓬皮杜馬拉加后,蓬皮杜中心在亞洲的第一個合作項目。首先帶來的便是《時間的形態——蓬皮杜中心典藏展》常設展,匯集了來自蓬皮杜中心的百余件館藏作品,并通過三次主題展覽的互相補充,系統且完整地展現出20世紀至21世紀現當代藝術的發展歷程。在未來還將呈現3個為期一年半的常設展和約10個為期半年的特展。

自然采光的展廳空間像佇立在河岸上的巨石,令人在其中無限徜徉,在觀看展覽之余,David Chipperfield也期待大家享受建筑所延伸出的公共空間,這是他最為滿意的部分,首層完全貫通的通道使得參觀者可以在城市街道生活和黃浦江景之間穿梭,可以駐足觀賞黃浦江上緩緩駛過的船只、對岸的天際線。整個空間與構想,都在致力于表達現代美術館應有的超越欣賞藝術功能的意義。

5.西岸美術館建筑全景。