這個世界不在場的一面

小右

《狹板》,2013,不銹鋼。“紅色,是我關注的顏色,也是中國文化中的重要代表色,尤其在北京故宮紫禁城太廟享殿藝術館,作品如何與建筑對話,是一大挑戰。”

1.《獻給親愛太陽的交響曲》,2013,不銹鋼、蠟、傳送帶。

2.《我的紅色家鄉》,2003,蠟、油性顏料、液壓發動機、鐵質模塊。

1.《將成為奇特單細胞的截面體》,2015,PVC、鐵。

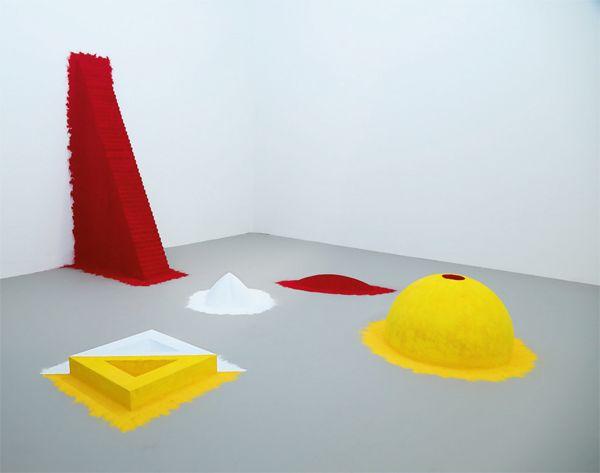

2.《100個名字》,1979-1982,綜合材料、色粉。

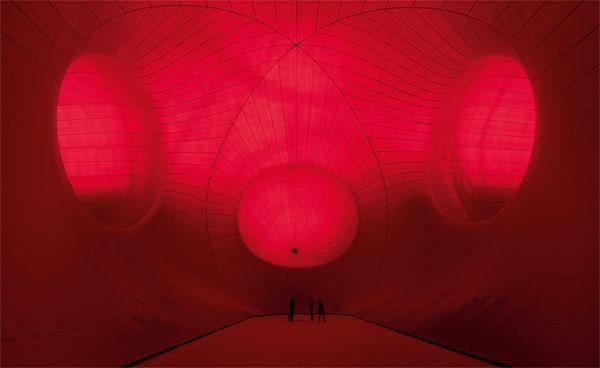

3.《利維坦》,2011,PVC。Monumenta 2011,巴黎大皇宮展覽現場。(攝影:Dave Morgan)。

4.《虛空》,1989,玻璃鋼、顏料。

5.《遠行》,2017,顏料、挖土機。

6.《考古學與生物學》,2007綜合材料。(攝影:Michel Zabe)

THE?ARTIST

Anish Kapoor,印度裔英國藝術家,1954年出生于印度孟買,1970年代初到倫敦學習藝術,后在倫敦工作和生活。他的作品被視為是印度和西方精神的結合。1990年,Kapoor代表英國參加第44屆威尼斯雙年展,并榮膺“Premio Duemila新秀藝術家獎”,翌年獲得“特納獎”。anishkapoor.com

印度裔英國當代藝術家AnishKapoor的個展,在中央美術學院美術館和太廟藝術館展至2019年底。其中,央美美術館著重呈現他裝置作品的戲劇性與表演性,聚焦Kapoor的四大紅色主題代表作;太廟藝術館則集中展出了他的不銹鋼與顏料雕塑,對話古老的東方建筑。在央美美術館大廳,血紅色的蠟質磚塊從人們眼前被傳送到高高翹起的軌道末端,轟然墜落,三條軌道盡頭懸浮著一個巨大的紅色“太陽”,“注視”著這個機械化場景。這是Kapoor曾在柏林馬丁·格羅皮烏斯博物館展出的作品《獻給親愛太陽的交響曲》(2013年)。如中央美術學院院長范迪安所言,他的作品“色彩大于形態且直擊人心,形而上的藝術具有精神屬性”。這種崛起向天空的視覺引導,讓人想起古印度《奧義書》中“梵我合一”的哲學觀念。關于作品具體意義的解釋,Kapoor表示“藝術家總是拒絕意義的”,但“藝術實驗室是具有哲學意義的”。“讓作品自己產生,而不要意識先行”是他蠟質裝置藝術的核心理念,其結果既是“意外的”又是“嚴肅的”。

作為雕塑,Kapoor作品最驚人的地方在于對“虛空”的連續探索。在美術館三層的巨大黑盒子里,紅色細胞結構般的內部管線錯綜復雜、內外勾連,一張關于軀體、存在與信仰的“網”。這是他法國凡爾賽宮個展首秀的創作《將成為奇特單細胞的截面體》(2015年),既是最小細胞的放大,又是最大世界的縮小。巨大的內外交合的“容器”意味著歷史或子宮,吸引著人們思考文明和生命、過去和將來。

此外,Kapoor對材料的充分挖掘值得敬佩。他對蠟和不銹鋼的研究實踐長期而極致,只有通過這種“格物”意識才能發掘出材料在物質之外的哲學精神。他重新定義了不銹鋼材料,從生命、生存場域和生活感知三個層面與人對話,從藝術、物質和主體三個維度重新引起人們的思考。太廟藝術館的雕塑作品尤其能展現這種維度——《無物質(門)》(2008年)是向里凹陷的不銹鋼立方體,但人們經過它時能感覺到一股強大的吸引力。“鏡面不銹鋼像畫一樣,可以定義一塊新的世界。”Kapoor解釋道,“這組不銹鋼作品近看感覺很大,遠看則很小,這種不確定的體量是非常詩意的。”

作為當代藝術的集大成者,Kapoor想要表達的是“不可觸及、難以解讀、值得為之失去生命的東西”。此外,建筑師朱锫認為Kapoor的成功體現在雕塑視覺與建筑空間的融合,此前鮮少有人達到如此境界,所以他在建筑界有著巨大的影響。“他的作品像海上漂浮著的冰山,我們看到的只是一小部分。”朱锫說道,“他有一件大地藝術作品是山谷里的一道深深的裂痕,我的精神被帶入到那個無限的空間里。他拓展了建筑所謂的‘空間維度。”這種可穿越的空間,通過巨大的尺度顛覆普通人的經驗,而得到這種驚奇體驗和情緒的觀者也是作品的一部分。正如Kapoor所鐘愛的“黑暗山洞巖壁上模糊的影子一樣”,他表現的是“這個世界不在場的一面”,迷失之域、暗物質或者黑洞,“真正的美總是與恐懼相伴”。