折返了的目光

緱夢媛

張富軍

張富軍,1975年12月出生。中國美術家協會會員。2004年畢業于中央美術學院中國畫系水墨人物專業,同年執教于河南大學藝術學院。

作品入選主要展覽:

第四屆全國青年美術作品展

紀念辛亥革命100周年全國中國畫展

第六屆中國西部大地情——中國畫、油畫作品展

第二屆全國線描展

“激情盛會翰墨流芳”全國中國畫展

2010年全國中國畫展

紀念改革開放三十周年全國書畫展

第十三屆全國美術作品展

多次舉辦個人作品展

看者與可見的相互轉換,我們再也無法知道是什么在看,是什么被看。

——梅洛-龐蒂

在張富軍的一些作品中,前景常常有一個直視畫面的形象,其目光阻礙了觀者的“眼睛”。拉康把立足于主體位置來洞察客體世界的觀看稱為“眼睛”,但作為觀看主體的“眼睛”在面對客體世界的時候,卻發現觀看的對象以某種方式折返了自己的目光,即受到了來自被看世界的目光:凝視。凝視使原本占據主體地位的觀者突然意識到了自我的存在,意識到自我也是一個可見性的對象,從而破壞了觀看的規則,使觀者恐慌。

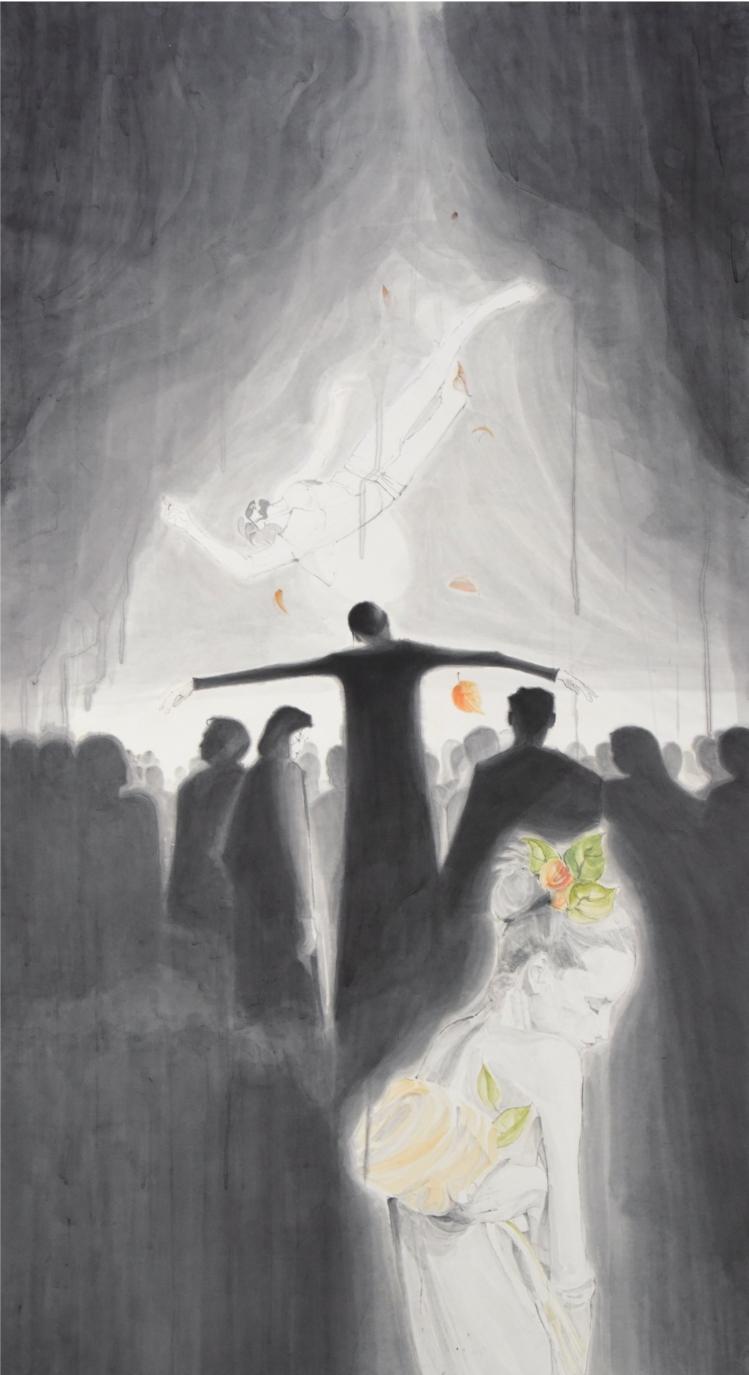

但這種恐慌并不是畫者的意圖,隨著折返的目光,我們渴望去了解目光之人的世界,看他身后的景象,聽他想訴說的故事。大面積的灰黑色籠罩著畫面,除了前景孤獨的人物外,身后暮色侵襲的大地上射出了一束光,幾個人影垂首趨之圍觀,似朝圣、似悼念……然而,前景的人和身后的事物在畫面中出現了對抗。《夜訴》里的她或憂傷的奏樂,或哀怨的望向畫外,卻不能逃離出來,這個席卷了一切的夜。她的目光折返了觀者的目光,觀者因為被發現,或者是瞬間地意識到了自我的存在,而一同被邀進了畫中,使觀者與夜訴者同在,在抗拒身后一切的同時,觀者的主體性發生了變化:他和夜訴人一起感受這讓人窒息的夜,接著,這感受開始發散,回放著自己曾經相似的情感,他逐漸認為自己就是畫中的夜訴人。于是,觀者進入了畫中,原來自己就是那個被觀看的對象,作為權威的觀看者的主體性不存在了,那大概只是曾經的幻象。所以,這也是為何大多數人看了張富軍的畫會產生一種壓抑的感覺。

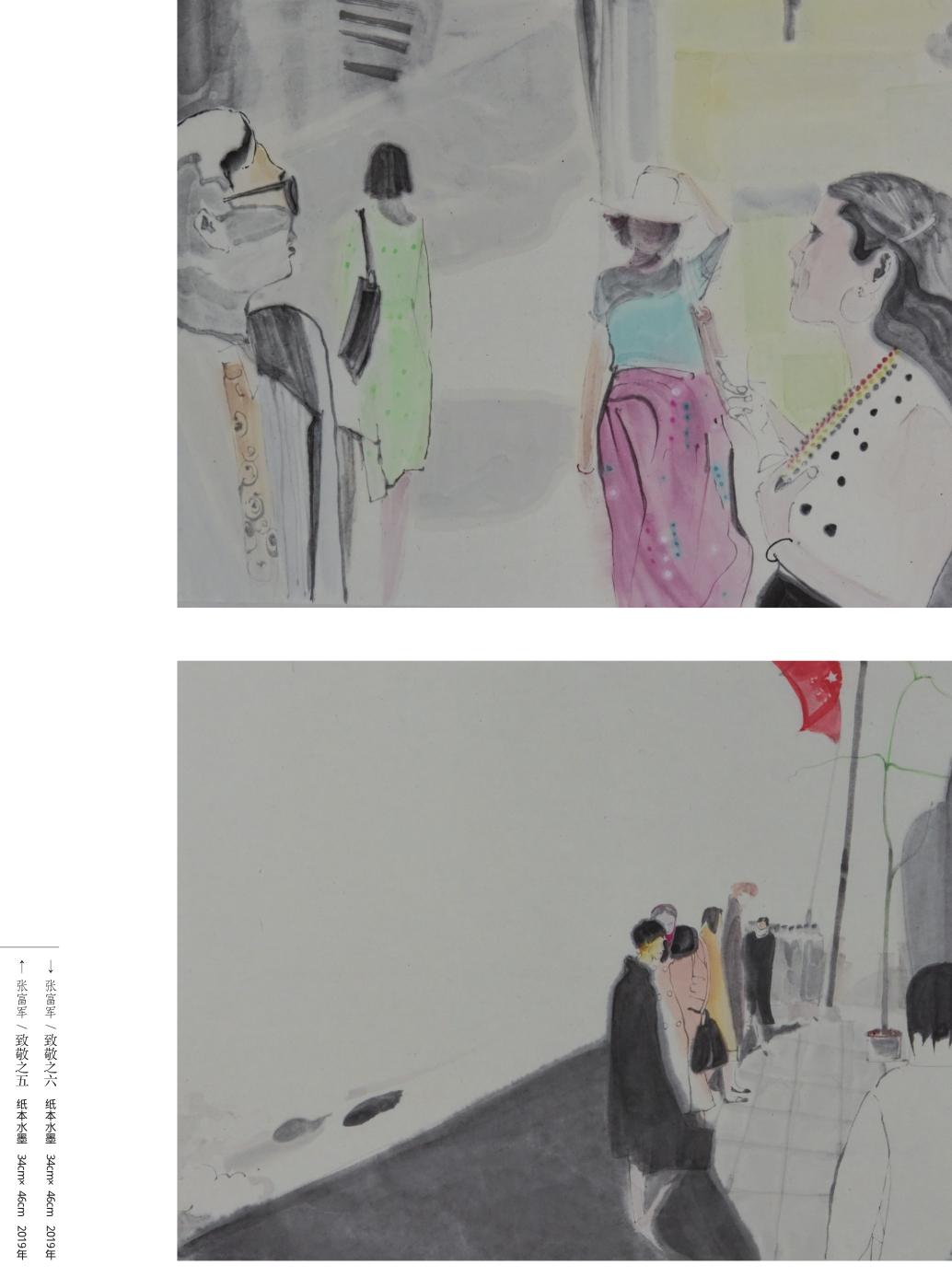

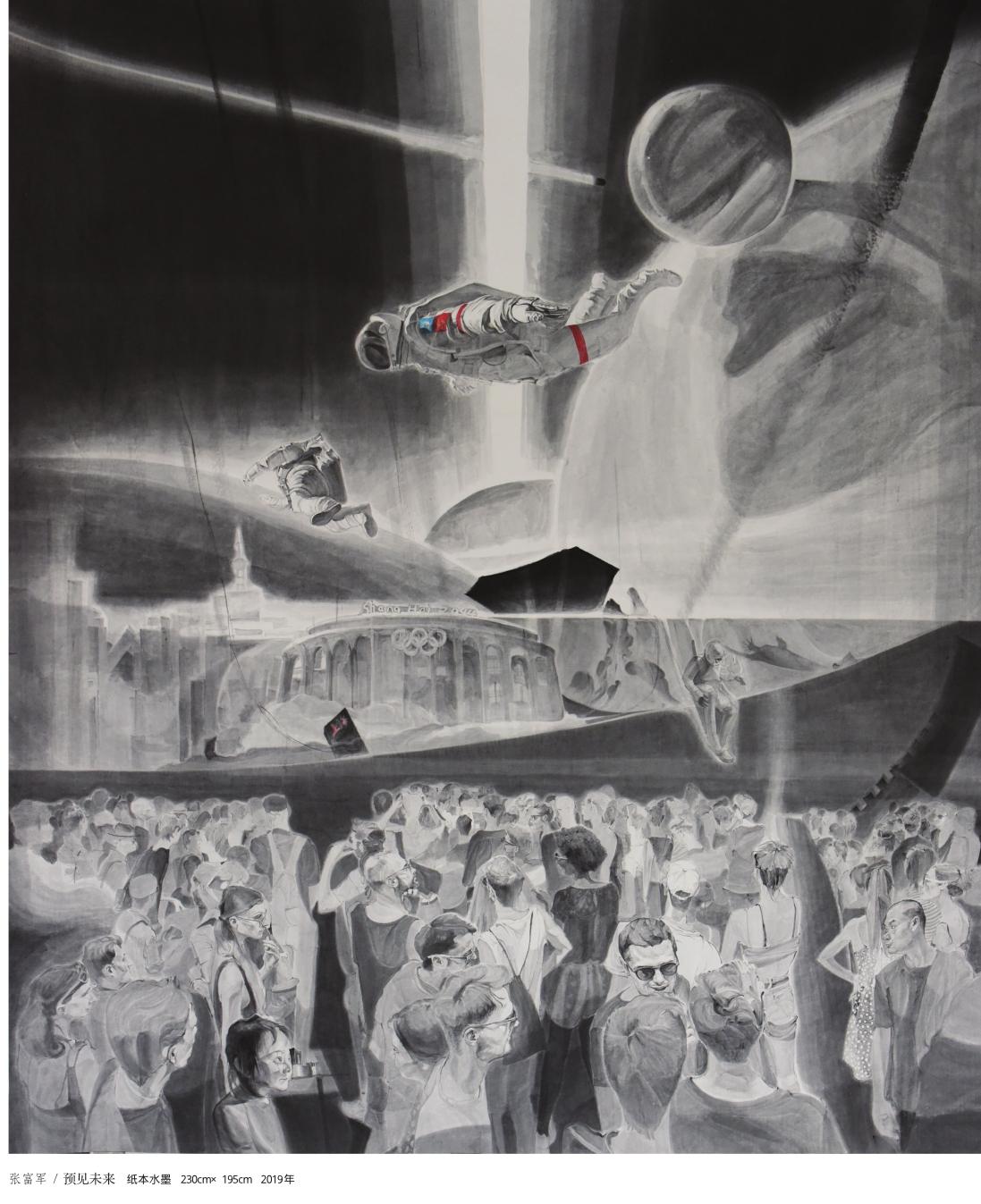

在他的畫中,人物與環境常常處于一種對抗的狀態。黑暮似乎是他畫面里恒久的底色,人物卻是孤立于其中。除了《夜訴》中明顯的凝視,在《莫名之光之六》中,我們看到畫中人在莫名之光的強射之下即將墜落的瞬間,但他突然將頭轉向了畫外,又一次喚醒了觀者的在場,這次是在見證他的滅亡。于是我們發現,無論夜幕,還是光,人物都難以適從。再看其他作品,畫中人物的眼神并不都是在凝視著觀者,也會望向畫外,并且這樣的形象在同個畫面中有時候不止一個,更像是同個形象在畫里不同階段的處境。《伊園之二》中,除了前景中出走的人,中景里也有一個明顯的吹笛人,他們都望向畫外,相似的容貌讓我猜想他們就是一個人,身后仍然是不明的聚眾集會。中景里那個著裝的吹笛人,也許就是藝術家本人的寫照,和身后的眾人難以分離,卻無法像那些無名者一樣虛無的順從,他望著遠方,幻想著出走,并脫下了世俗的外衣。荒涼的山屋、黑壓壓的枯枝、敏感的飛鳥……無聲地訴說著這個應該被離棄的世界,只有出走的路和作為幻象的“我”,才是可以寄托的遠方。

畫家是在用他的方式表達他認識的世界,以及身處其中的感受。就像畫中人一樣,他是這個井然有序、理所當然、默默行進的世界中警醒而敏感的歌者,然而演奏的卻是遠方的理想。他有一系列作品叫做《莫賀延磧》,莫賀延磧是沒有生命跡象的荒涼世界的象征,是我們常說的“西域”的起點,傳說玄奘在此遭遇了西行途中最為險惡的考驗。這些作品中的人物也著以袍衫,似乎在呼應玄奘經歷世間險惡之最,以映射現代人的生存狀態。在這悲歌式的作品里,人物雖然困于其中,沒有低迷與妥協,卻像是在經歷煉獄,畫家依然持有信念,那應該是世界的彼岸。

所以,畫者仍然是個理想主義者,壓抑的畫面只是他的言語,懷疑、反思、堅守、信念……這才是他的畫里真正的聲音。他把觀者邀進畫中,感受他的感受,讓我們用同樣不可回避的目光凝視自己及這個世界,在高速穿行的歲月里,這也許是我們非常需要的一種方式,折返原本的目光,看向那沒有被發覺的“習以為常”。