從“胸有成竹”到“胸無成竹”

劉軍平

竹是中國水墨畫中常有的題材,有著特別的圖像系統,其源遠流長、根深葉茂。由于我國漢字象形文字中“字即畫、畫即字”的特殊性,許多成熟題材的圖像與文字有著千絲萬縷的關系。竹子的圖像最初來源于原始符號的陶器、甲骨文以及金文,從一開始的雙鉤畫法到后來的寫意畫法,這種圖像與文學系統有機地結合將竹文化推向了高度。今年春花爛漫的季節,在老牛的帶領下有幸走進熊曉東先生的畫室,墨竹與山水結合的作品,或錯彩鏤金、或芙蓉出水,給人留下了深刻的印象。

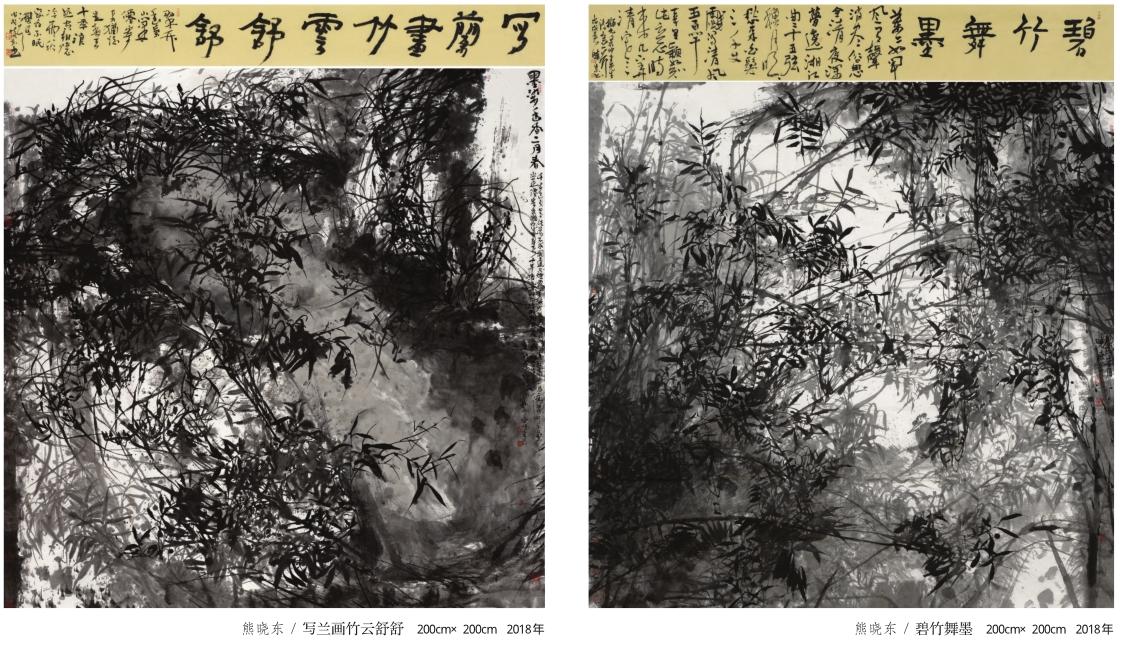

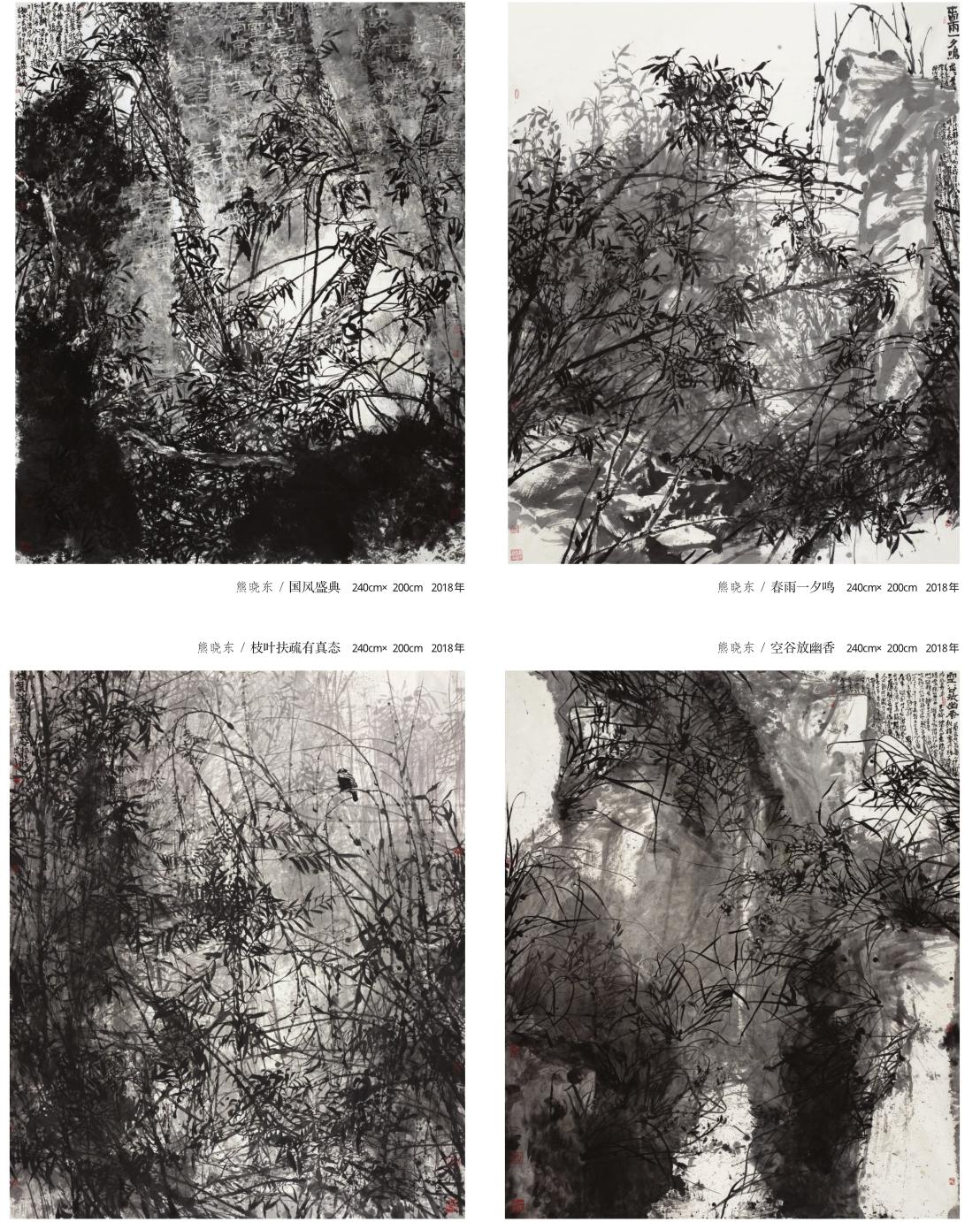

從中原走出的熊曉東先生有著很好的造型功底與筆墨功夫,他首先是一位出色的山水畫家與人物畫家,最重要的是,他在墨竹的繪畫創作上往前推進了一大步。熊先生的竹畫最重要的是將山水與花鳥有機結合在一起,他的竹子放置在一定的空間之中,在竹畫的歷史上有著特殊性。比如他的作品《竹林漫步》既是一幅山水畫,也是一幅花鳥畫,因為山水畫的構圖與火雞漫步相映成趣,他的作品《春雨一夕鳴》《竹筠疏雨》《碧竹舞墨》《野竹瀟瀟》都體現了這些特點。曉東所畫《南國風》中有一只野鴨抬頭看著竹子與熱帶植被,畫面的黑白灰處理顯現了水墨的高雅肅靜。《煙雨瀟瀟》中的竹子有橫線、豎線、斜線的韻律感,整個作品就是一首沒有聲音勝似有聲音的音樂。《碧竹舞墨》構圖的左下角的一大塊竹林與右上角竹林呼應,中間煙云繚繞,淡墨營造了一種別致的特點。從曉東的竹子能看到他對宋代尚意的理解,他的竹子已經走出了傳統的桎梏與注重寫實的范疇,傳統的“以深墨為面,淡墨為背”與勾描渲染竹節工筆畫法并不存在于他的作品之中。《野竹瀟瀟》的竹子上站有三只小鳥,有種寒林荒野之美學境界,他的這些探索,在同輩畫竹子的題材中還算一種稀缺。熊先生的竹子圖式來源并不是簡單的寫生,而是有著堅實的圖像歷史的靠背,在他的竹子作品中處處能看到文同、八大、石濤、蒲華以及吳昌碩的影子。同時在他的作品中還能看到當代現實生活的氣息,處處體現著畫家對生活的熱愛。

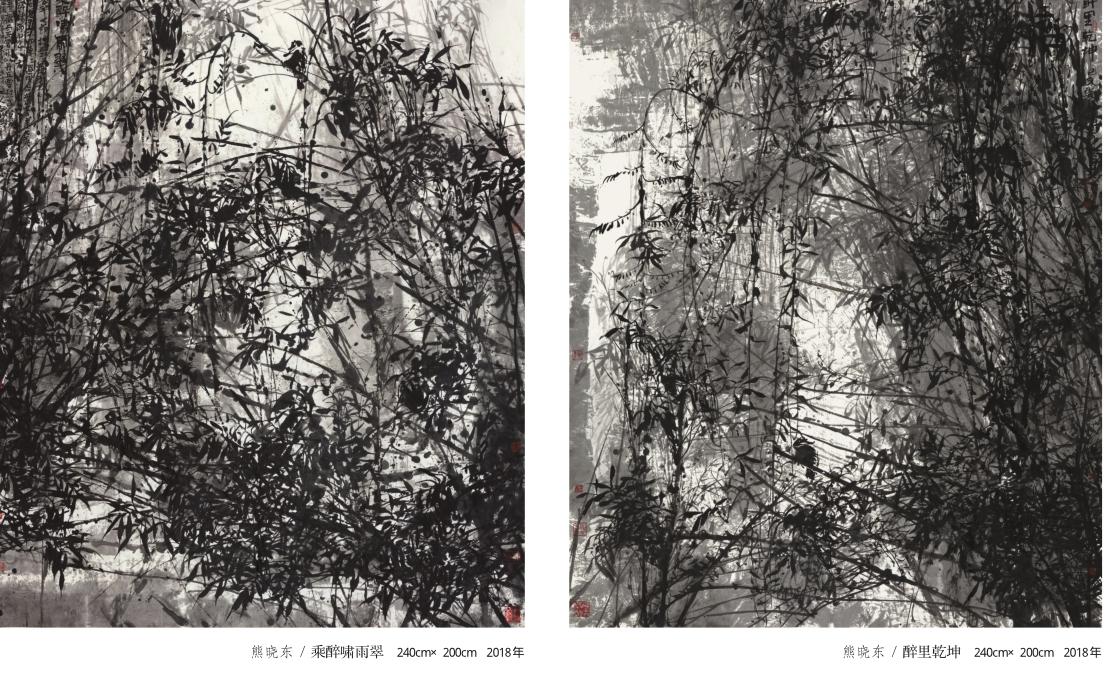

我第一次走進熊先生的工作室時,有一幅竹子對我而言至今印象深刻。大開大合的構圖首先吸引了我,使我當時想起顧安詩句“舉頭忽看不似畫,低耳靜聽疑有聲。”好像我們聽到了振振竹聲。后來在幾次接觸先生畫竹與授課的現場時,發現他對畫面的四角極其重視,還身體力行給學生講解開合原理。有一次,我觀看了他畫畫的現場,揮毫潑墨中透露出激情與藝術初心。先生畫竹先立竿不結節,然后根據畫面的需要而結節出枝放葉,在畫的一瞬間把握筆墨的結構與構成關系,恰如其分地展示出來。他的創作體現了歷史理論上的“胸有成竹”,但他卻有“胸無成竹”之意,且講到“如果一味強調胸有成竹,作品就會出現板、結、刻意,造成氣息不生動,還會概念化與模式化。如果是胸無成竹則會發揮更好,作品有奇趣,也生動,達到意想不到的效果”。他畫竹子以竹子的野性作為標準而延展出不修邊幅、粗頭亂服的另一面,在畫面構圖上主要體現出奇變的審美意味,而且在他的作品上還將理性與感性高度結合。他在教學中也非常重視學生對歷史上優秀作品的深入研讀與臨摹,在他與學生的談話中也能體現出其對吳昌碩學習的深刻,尤其在他的寫生當中處處體現了傳統圖式的積淀。看他的墨竹,就好像李方膺膾炙人口的詩句所言:“畫史從來不畫風,我于難處奪天工。請看尺幅瀟湘竹,滿耳丁東萬玉空。”

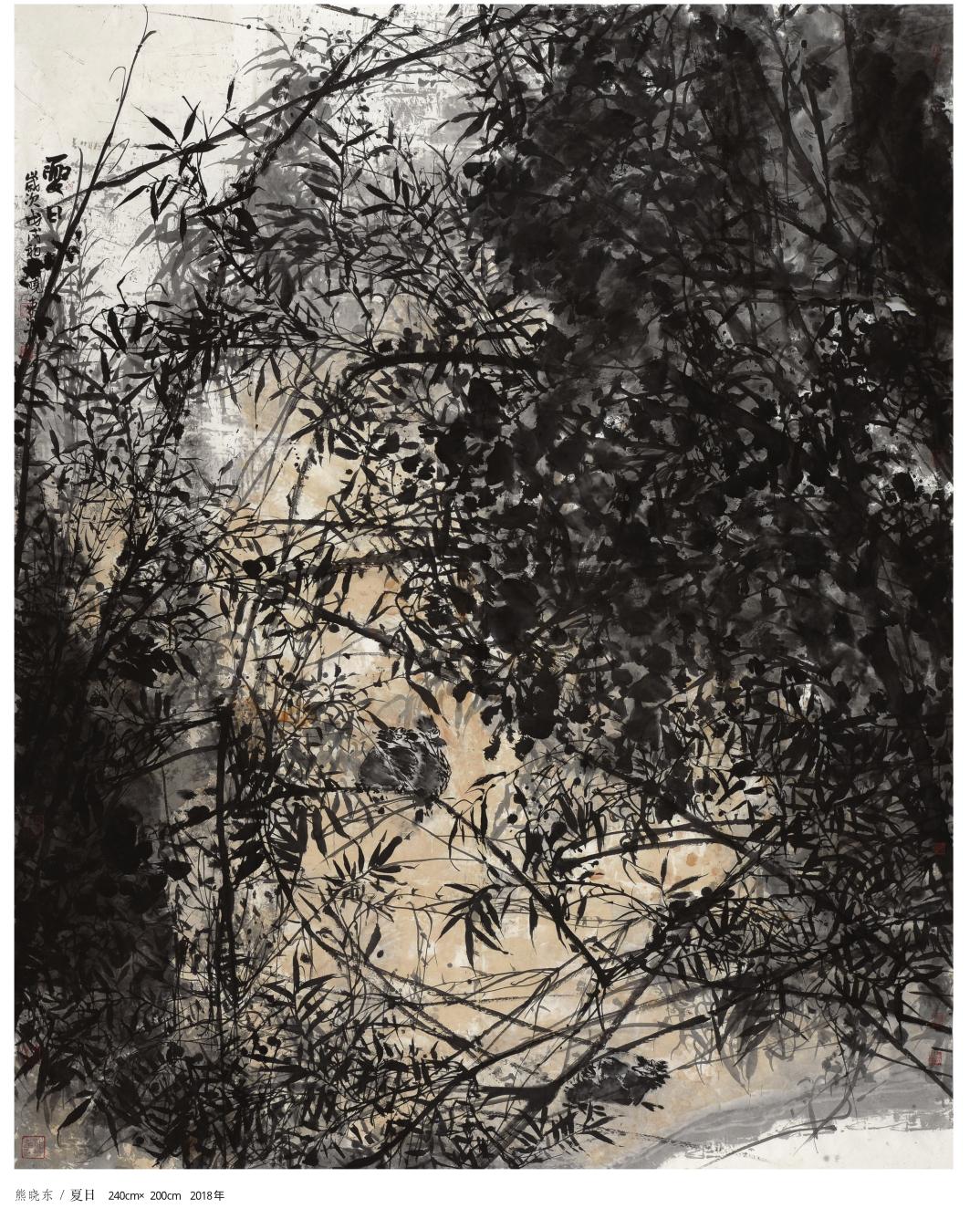

曉東先生是一位修養全面的畫家,他對繪畫的理解已經走出了哪一科與哪一門的分類限制,而是堅守站在大家肩膀上大膽地往前推進,比如他在蘇州的寫生作品中巧妙地將南方的空氣濕度與筆墨的表現力有機結合,比如在湘西的寫生作品中他能將豎幅構圖的美感融入寫生之中。這些作品中他基本上用純墨色來表達,偶爾也使用點顏色,但惜色如金,能使我們感覺到熊先生對中國黑白系統的高度理解。明末清初的石濤畫竹往往融入山水畫的創作之中,其作品的寫生來源與文人畫格調對后世影響巨大,異曲同工的是,我們在曉東的這本畫冊中也看到大量的畫竹寫生,但是這些竹子都是融合在山水的構圖之中,他的主要特點是折枝的山水竹林構架,而區別于古人全景式的山水構架。大量竹子作為一片竹林存在山水畫之中,這是他的獨特理解,使我們想起了柯九思畫墨竹點綴巨石古木提出的:“寫竹干用篆法,枝用草書法,寫葉用八分法,或用魯公撇筆法,木石用折釵股屋漏痕之遺意。”而他的竹林系列充滿著激情,用筆生動大膽,畫面結構中的點線面以及筆墨結構中的水法、墨法、筆法等一氣呵成,有一瀉千里的氣勢。

盡管歷代畫竹名手如云,但是熊曉東所畫的竹林系列作品主要是打破古人陳陳相因的固有模式,他自幼酷愛繪畫,尤其是蘭竹臨習數載,對古代經典繪畫研究許久,近十幾年又數次走進大自然,以大自然為師,在造化中思考,偶有發現即刻銘記,長年累月畫出并總結出了自己對竹子的思考和理論心得:不被古人以竹喻人的品格、“君子之風骨”“氣節之高尚”“虛心待物”“未出土時先有節”的美學思想所桎梏。他的作品探索思考文人雅士常常忽略的謙謙君子的另一面:粗頭亂服、不修邊幅、散淡及解衣般礴的自由之狀態。他在自然界中也時常觀察到野竹林橫七豎八交織成渾然一片,又有各種物象摻雜其中,只有在一幅作品中能融入這些自由元素符號,才能使作品耐品、耐看。在寫意繪畫中他崇尚徐渭神鬼莫測的用筆用墨的變化,更膜拜梁風子、石恪的癲狀,也喜愛顛張醉素的自由抒寫,不為世俗眼光所畏,更不為俗人能否看懂而諂媚,也不為五斗米所折腰地去勉強自己創作。他崇尚大自然而不斷地走進大自然去尋找靈感,以古法為己所用,師造化中抒展心性,把自己的理解通過作品的形式展示出來,也是他對竹子或竹林的理解。

克羅齊認為:“任何歷史都是當代史,”我們每個人都很難逃脫歷史與當代創新的學術“網絡”,墨竹的歷史雖然發展很長,但是這個數字化年代也不能缺少手工創作的親和力,信息化的雙刃劍在使我們生活更便利的同時,也給我們帶來了重要的麻煩。我們在手機微信讀圖的空閑之余,還是去看看紙質美學給我們留下的寶貴遺產,曉東的水墨創作在這個浮躁年代能開拓出一條歷史線索上的點,已經非常值得尊敬與敬佩。難能可貴的是,他還是在山水畫與花鳥畫的跨界當中為我們提醒了“你不跨界,你就被淘汰”的殘酷現實。我們真心祝愿他的創作藝境兼奪。

熊曉東

生于河南郟縣。中國美術家協會會員。先后畢業于中央美術學院賈又福工作室碩士研究生班,中國藝術研究院中國書法院研究生班,中央美術學院寫意人物導師制高級創作班。首都師范大學藝術中心中國畫院原執行院長。