苯醚·咯·噻蟲+丙環·嘧菌酯防治小麥條銹病及保產效果

白曉紅,丁秀峰,李曉敏,劉 凱

(陜西省大荔縣農業技術推廣中心,陜西大荔715100)

小麥條銹病是一種遠程氣流傳播的流行性病害,具有流行速度快、危害損失大的特點。小麥條銹病菌專化性強,生理小種變異快,因而抗病品種在大面積推廣后,常因抗源單一而較快喪失抗性,引起小麥條銹病的大流行[1]。在沒有抗病品種的地區或者原有抗病品種已喪失抗銹性而又缺乏接班品種的地區,藥劑防治就成為大面積控制銹病流行的主要手段[2]。目前市面上針對小麥條銹病的防治藥劑種類頗多,防效參差不齊。

2020年小麥條銹病在陜西省暴發流行,大荔縣病田率、病葉率和發病程度均為30年來最嚴重一年。乳熟期平均病田率77.94%,病株率37.1%,病葉率26.23%,嚴重度14.94%,病情指數10.8%,發生面積3萬hm2。為驗證27%苯醚·咯·噻蟲懸浮種衣劑+18.7%丙環·嘧菌酯懸乳劑防病保產效果,以群眾常規用藥為對照,在大荔縣蘇村鎮洪善村開展了相關試驗。現將試驗結果總結如下。

1 材料與方法

1.1 試驗地概況

試驗于2019年10月—2020年6月在陜西省大荔縣蘇村鎮洪善村小麥田進行。試驗地地勢平坦,水肥條件好,土壤類型為壤土。

1.2 供試材料

供試小麥品種為開麥18。供試藥劑:27%苯醚·咯·噻蟲懸浮種衣劑(先正達生物科技有限公司),18.7%丙環·嘧菌酯懸乳劑(先正達生物科技有限公司)。對照藥劑(群眾常規用藥):24%苯醚·咯·噻蟲懸浮種衣劑(安徽豐樂農化有限責任公司),25%吡唑醚菌酯懸乳劑(濟南一農化工有限公司),48%吡唑·戊唑醇(寧波三江益農化學有限公司)。

1.3 試驗方法

試驗共4個處理,即27%苯醚·咯·噻蟲懸浮種衣劑37.5ml拌種12.5kg,返青期噴施18.7%丙環·嘧菌酯懸乳劑750ml/hm2、揚花期和灌漿初期各噴施1050ml/hm2;24%苯醚·咯·噻蟲懸浮種衣劑75ml拌種12.5kg,揚花期和灌漿初期各噴施25%吡唑醚菌酯懸乳劑300ml/hm2;24%苯醚·咯·噻蟲懸浮種衣劑75ml拌種12.5kg,揚花期和灌漿初期各噴施48%吡唑·戊唑醇懸乳劑450ml/hm2;噴施清水為對照。每處理3次重復,小區面積667m2。

2019年10月18日機械拌種,10月23日播種,播量187.5kg/hm2,施底肥二銨750kg/hm2,灌溉3次。葉面噴施器械為大藥罐噴槍,返青期3月5日結合化學除草第一次施藥,噴液量300kg/hm2。揚花期4月17日第二次施藥,灌漿初期4月25日第三次施藥,噴液量900kg/hm2。

1.4 調查與計算

小麥乳熟期5月12日進行條銹病病指調查,蠟熟期5月30日進行取樣測產。

病指調查:每個處理5點取樣,每個樣點調查20株,每株調查3片功能葉,記載病株率、病葉率、嚴重度、病情指數。

測產調查:每個處理調查1m2,取100穗,單收單曬,脫粒晾干,記載單位面積穗數、穗粒數,稱重千粒重。

病葉率(%)=病葉片數/調查葉片數×100嚴重度(%)=∑各級發病數×相應級數/調查總數×最高級數×100

病情指數(%)=病葉率×嚴重度×100

相對防效(%)=(對照病情指數-處理病情指數)/對照病情指數×100

理論產量(kg/hm2)=穗數(萬穗/hm2)×穗粒數(粒)×千粒重(g)/100×85%

保產效率(增產率)(%)=(處理產量-對照產量)/對照產量×100

依據小麥條銹病測報技術規范,發生程度分為5級[3],即輕發生(1級)、偏輕發生(2級)、中等發生(3級)、偏重發生(4級)、大發生(5級)。

2 結果與分析

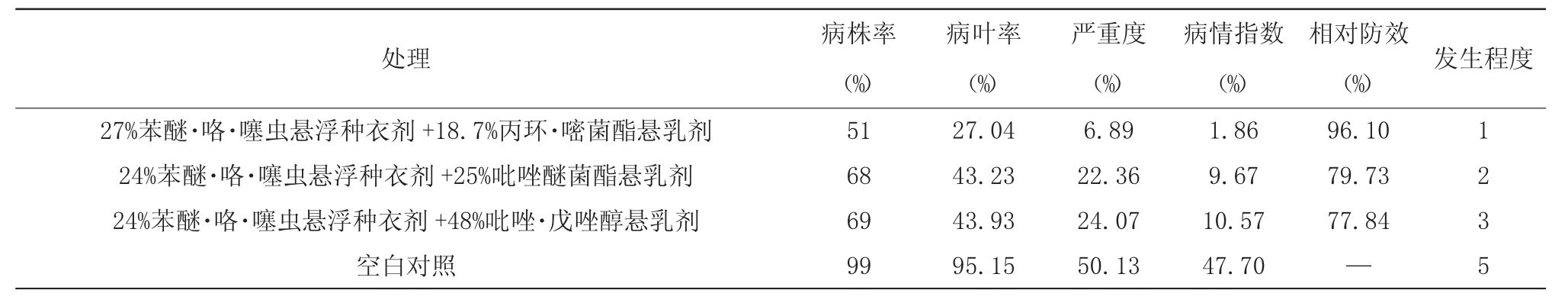

2.1 條銹病防效

從表1可以看出,供試藥劑處理條銹病輕發生,較對照藥劑處理病情指數分別降低7.81個百分點、8.71個百分點,相對防效提高16.37個百分點、18.26個百分點;較空白對照病情指數降低45.84個百分點。對照藥劑處理條銹病偏輕至中等發生,空白對照條銹病大發生。表明27%苯醚·咯·噻蟲懸浮種衣劑拌種+18.7%丙環·嘧菌酯懸乳劑葉面噴霧(預防+防治)在條銹病大發生田相對防效達96.10%,防效顯著高于群眾常用藥劑。

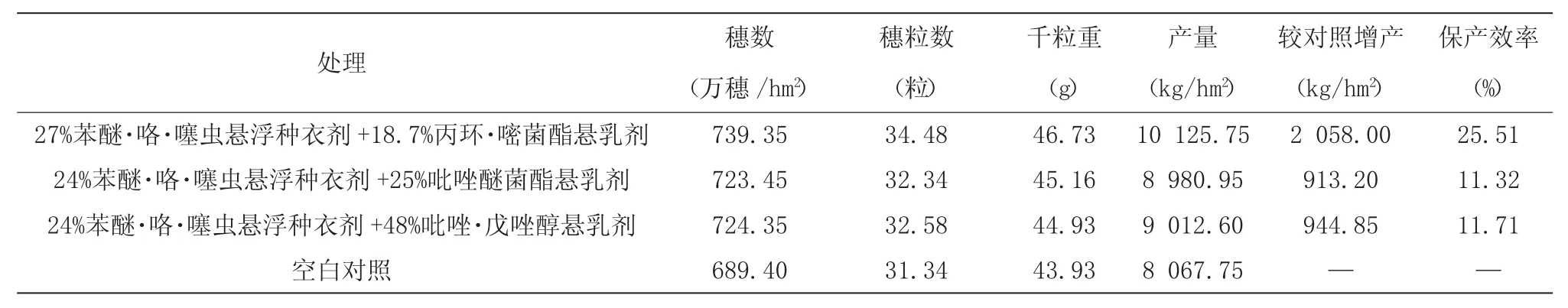

2.2 保產效果

從表2可以看出,供試藥劑處理小麥莖稈粗壯、顏色鮮亮、穗大粒飽,較對照藥劑處理穗數分別增加15.9萬穗/hm2、15萬穗/hm2,穗粒數增加2.14粒、1.9粒,千粒重增加1.57g、1.8g,增產1144.8kg/hm2、1113.15kg/hm2。較空白對照穗數增加49.95萬穗/hm2,穗粒數增加3.14粒,千粒重增加2.8g,增產2058kg/hm2,保產率達25.51%。空白對照處理小麥莖稈顏色暗沉,葉鞘和葉片(背面為主)上產生大量的黑色冬孢子堆,生物鮮重明顯降低。

表1 不同藥劑對小麥條銹病的防效

表2 不同藥劑對小麥的保產效果

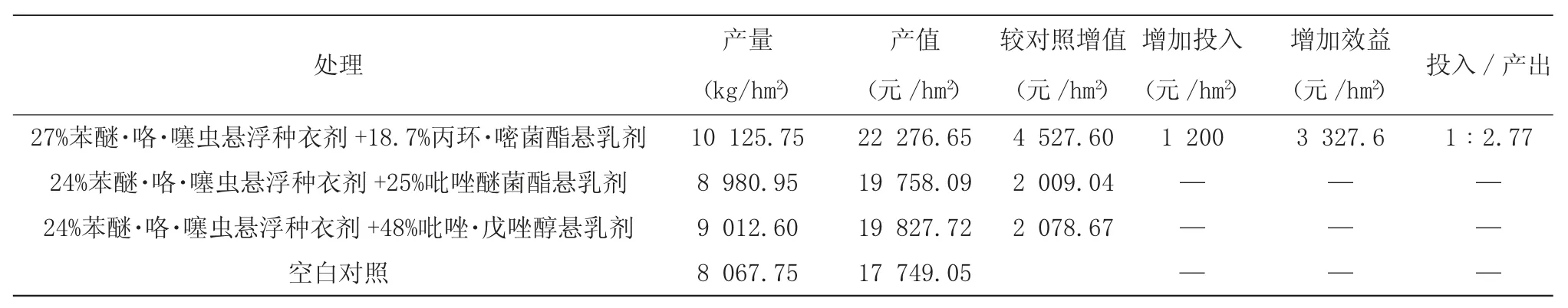

表3 經濟效益分析

2.3 經濟效益

從表3可以看出,供試藥劑處理增加投入1200元/hm2,增值4527.6元/hm2,增加效益3327.6元/hm2,投入產出比1∶2.77,經濟效益較高。

3 結論與討論

3個藥劑處理均使用了苯醚·咯·噻蟲懸浮種衣劑拌種,供試藥劑處理在小麥返青期結合麥田化除噴施了18.7%丙環·嘧菌酯懸乳劑750ml/hm2,2個群眾常規藥劑處理均未噴施殺菌劑,揚花期和灌漿初期3個處理用藥時間一致,說明小麥返青期結合麥田化除開展“一噴兩控”預防小麥條銹病效果明顯。在預測條銹病流行年份,不論是當地菌源為主的地區還是以外來菌源為主的地區都應推廣應用。試驗結果表明:27%苯醚·咯·噻蟲懸浮種衣劑+18.7%丙環·嘧菌酯懸乳劑,通過拌種+葉面噴施(預防+防治)在條銹病大發生年份相對防效達96.10%,明顯優于群眾常規用藥,可有效控制小麥條銹病暴發流行。收獲期小麥表現出莖稈粗壯,顏色鮮亮、穗大粒飽、抗病抗倒伏性強,增產2058kg/hm2,保產效率達25.51%,增加效益3327.6元/hm2,防病保產效果顯著,建議在小麥生產上大面積推廣應用。